Исследование природы высокомагнезиальных ксенолитов массива Габбро-10, Мончегорский комплекс, Кольский регион

Автор: Грошев Николай Юрьевич, Малыгина Александра Владимировна, Тимофеева Марина Геннадьевна

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Геология и геофизика

Статья в выпуске: 1 т.21, 2018 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты геолого-петрографического и геохимического изучения хлорит-амфиболовых пород и мелкозернистых метагаббро в массиве Габбро-10 Мончегорского комплекса. Хлорит-амфиболовые породы встречаются в массиве в виде крупных обломков неправильной формы. Они обладают порфировидной структурой, сланцеватой текстурой и обогащены магнием и хромом (19 и 0,3 мас. % соответственно) относительно преобладающих в массиве метагаббро. Согласно классификационным и вариационным диаграммам петрогенных элементов, а также диаграммам нормированного к примитивной мантии редкоэлементного состава хлорит-амфиболовые породы представляют собой метаморфизованные ксенолиты меланократовых норитов массива Нюд-Поаз. Мелкозернистые метагаббро, с другой стороны, залегают в интрузиве в виде многочисленных угловатых обломков, сосредоточенных в нижней его части. Эти массивные породы бластогаббровой структуры менее обогащены магнием и хромом (8 и 0,02 мас. % соответственно) и отвечают по составу мезократовым габброноритам. По нормированным к примитивной мантии спектрам рассеянных элементов мелкозернистое метагаббро, обладающее выраженными отрицательными Nb-Ta, Zr-Hf и положительными Sr и Eu аномалиями, соответствует в целом породам краевых зон массивов Мончеплутона (НКТ и Нюд-Поаз). Однако наибольшее сходство устанавливается между этими породами и сланцеватыми габброидами собственной контактовой зоны массива Габбро-10. Таким образом, обломки мелкозернистого метагаббро в этом интрузиве являются его автолитами. В совокупности полученные данные свидетельствуют о позднем внедрении массива Габбро-10, последовавшем за кристаллизацией пород Нюд-Поаз, а наличие в массиве автолитов собственной краевой зоны говорит о нескольких магматических импульсах при его формировании.

Магматическая брекчия, контактовая зона, расслоенная интрузия, габбро-10, мончегорский комплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/142215124

IDR: 142215124 | УДК: 552.321.5 | DOI: 10.21443/1560-9278-2018-21-1-5-17

Текст научной статьи Исследование природы высокомагнезиальных ксенолитов массива Габбро-10, Мончегорский комплекс, Кольский регион

Массив Габбро десятой аномалии (Габбро-10) располагается в районе южного экзоконтакта расслоенного массива Нюд-Поаз в субширотной ветви палеопротерозойского Мончегорского комплекса. По характеру метаморфических изменений и текстурно-структурным признакам метагаббро массива Габбро-10 считались некоторыми исследователями архейскими образованиями, подобно высоко метаморфизованным и деформированным габброидам комплекса Главного хребта и Мончетундры [1]. В связи с установлением палеопротерозойского возраста последнего [2] актуализируется дискуссия о происхождении пород массива Габбро-10. Важным вкладом в эту дискуссию является определение первичной природы высокомагнезиальных (более 15 мас. % MgO) и других метаморфизованных пород, которые встречаются в виде ксенолитов среди метагаббро массива Габбро-10.

Материалы и методы

В рамках настоящего исследования изучен керн трех скважин (1808, 1809, 1810), пересекших породы массива Габбро-10, а также разрез эндоконтакта массива Нюд-Поаз по скважине 1817 (рис. 1). Проведено опробование пород в керне и в коренных выходах (табл. 1) и составлен геологический план детального участка (рис. 2). Пробы измельчены в щековых дробилках ДЛЩ 80–150 и ДЛЩ 60–100; навески по 100 граммов истерты на вибрационном измельчителе 75Т-ДРМ. Петрогенные элементы определены в пятнадцати пробах (табл. 2) с помощью мокрой химии атомно-абсорбционным (Si, Аl, Fе, Мg, Са, Мn, Zn, Сr, V), эмиссионным (K, Na), колориметрическим (Ti, P), весовым (H 2 O + , H 2 O – , S) и объемным (CO 2 , FeO) методами в Геологическом институте КНЦ РАН (аналитики М. Г. Тимофеева, Л. И. Константинова и др.). В пяти пробах определены концентрации рассеянных элементов масс-спектрометрическим методом с индуктивно-связанной плазмой (табл. 3). Измерения выполнены с помощью масс-спектрометра ELAN 9000 в ИГГ УрО РАН (г. Екатеринбург, аналитик Д. В. Киселева). Качественная оценка точности геохимических определений проведена путем сравнения с образцом метагаббро (проба М-44), который был предоставлен В. Ф. Смолькиным и проанализирован на петрогенные (ICP-AES) и рассеянные (ICP-MS) элементы в университете Нанси (Франция). Фотографии пород в обратно отраженных электронах получены на электронном микроскопе Hitachi S-3400N в РЦ "Геомодель" (г. Санкт-Петербург, аналитики Н. С. Власенко и В. В. Шиловских).

Рис. 1. Схематическая геологическая карта (а) и разрез (б) массива Габбро-10

Fig. 1. Schematic geological map (a) and cross-section (б) of the Gabbro-10 massif

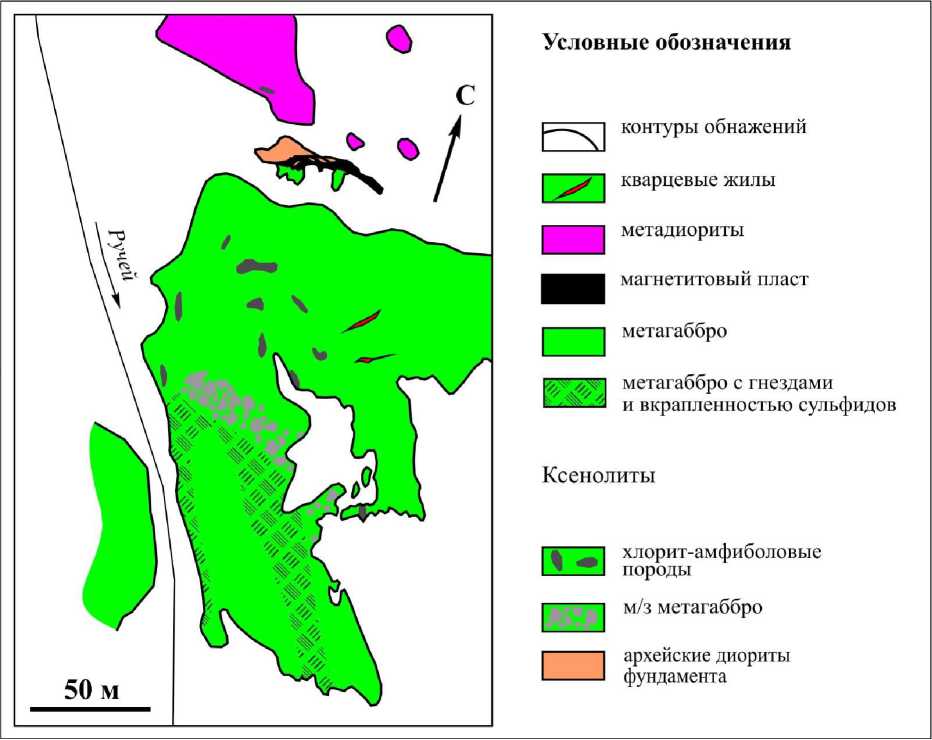

Рис. 2. Геологический план детального участка, составленный с использованием материалов А. А. Ефимова

Fig. 2. Geological plan of the detailed area compiled using the materials of A. A. Efimov

Результаты и обсуждение

Геологическая обстановка

Характеристика геологического строения Мончегорского комплекса, как и существующие представления о принадлежности массива Габбро-10, приведены в последней обобщающей монографии [2] и нескольких публикациях [1; 3; 4]. Далее приводится авторское представление о геологическом строении массива, составленное по материалам отчетов С. М. Рутштейна (1964) и В. С. Войтеховича (2002), а также собственных наблюдений.

Массив Габбро-10 – это линзовидное тело небольшой мощности (до 100 м), которое примыкает с юго-запада к норитам массива Нюд-Поаз, отделяя их от архейского фундамента. Массив сложен породами основного и среднего состава и имеет форму удлиненного в северо-западном направлении эллипса размером 1 400 × 700 м (рис. 1, а). Основные породы слагают нижнюю бóльшую часть массива и представлены неравномерно-крупнозернистым метагаббро, которое на поверхности образует своего рода ядро. Ядерная часть массива окружена и частично перекрыта породами, которые принято рассматривать как метадиориты [2]. Изотопный U-Pb возраст метадиоритов, определенный по бадделеиту, составляет 2498±6 млн лет и совпадает в пределах ошибки с возрастом Мончеплутона [4]. Между метадиоритами и метагаббро в зоне магматического брекчирования развит пласт магнетитовых руд мощностью до 2 м (рис. 1). Вблизи контакта крупнозернистых метагаббро с подстилающими архейскими диоритами выделяется зона сланцеватых метагабброидов мощностью 5–10 м (рис. 1, б), к которой приурочено небольшое Cu-Ni месторождение.

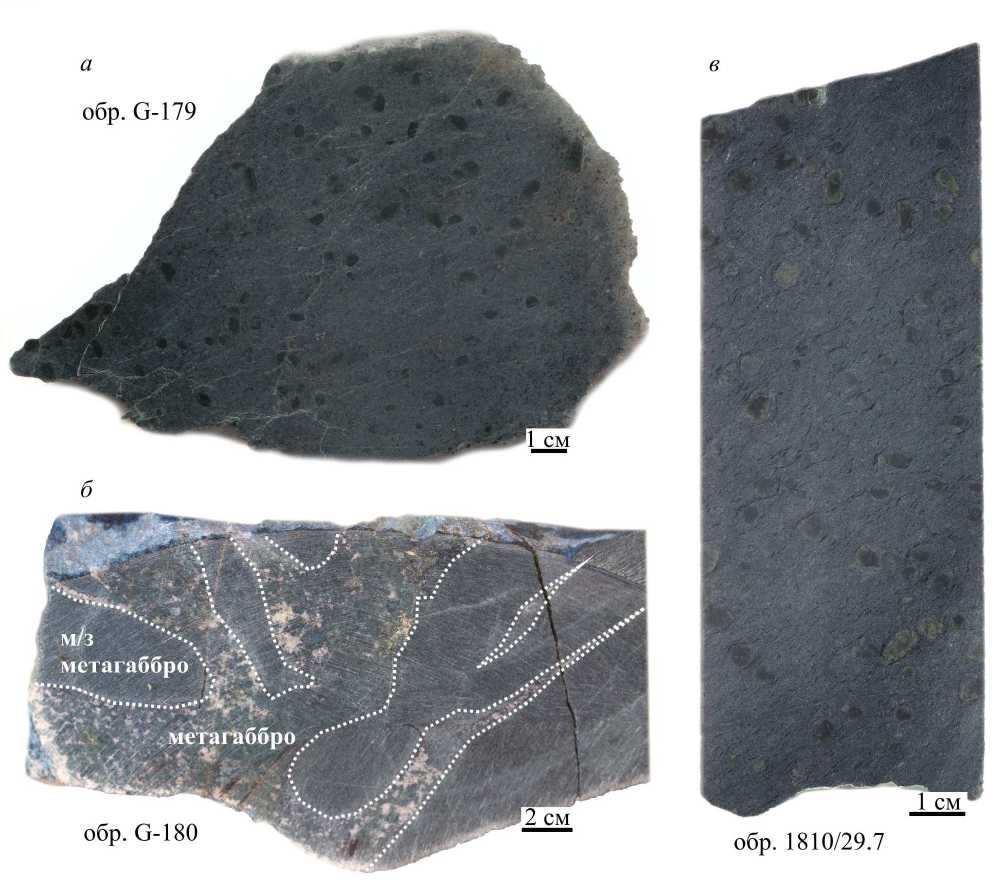

Геологическое картирование совместно с изучением керна скважин показывает широкое распространение в метагаббро и, в меньшей степени, в метадиоритах ксенолитов хлорит-амфиболовых пород (рис. 2 и 3), содержащих 15–20 мас. % MgO. Ксенолиты на поверхности имеют удлиненную неправильную форму с округленными контурами и достигают размеров 7 × 17 м (рис. 2). В породах развита сланцеватость, ориентированная, как правило, вдоль длинной оси ксенолита. В скважине 1810 хлорит-амфиболовые породы встречены на интервалах мощностью от 40 см до 8 м (инт. 21,4–21,8, 24,8–31,3, 48,8–56,7 м). Необходимо отметить, что эти породы отличаются отчетливо проявленной порфировидной структурой (рис. 3, в). Похожей структурой обладают меланократовые нориты из приконтактовой части массива Нюд-Поаз, изученной нами в скважине 1817. Разрез скважины 1817 глубиной 87 м представлен массивными среднезернистыми меланоритами до глубины 47,5 м, порфировидными мелко-среднезернистыми меланоритами – до 60,0 м и мелкозернистыми меланоритами с порфировидными и рассланцованными участками – до контакта с архейскими диоритами на глубине 79,5 м.

Рис. 3. Изображения полированных образцов хлорит-амфиболовых пород (а, в) и мелкозернистых метагаббро, прорванных крупнозернистым метагаббро (б) Fig. 3. Images of polished samples of chlorite-amphibole rocks (а, в) and fine-grained metagabbros (б)

В центральной части детального участка наблюдается зона брекчии размером 25 × 125 м, вытянутая в северо-западном направлении (рис. 2). Обломки брекчии представлены мелкозернистым метагаббро (рис. 4, б), содержание MgO в котором составляет 8 мас. %. Важно отметить, что объемное соотношение обломков к цементу уменьшается вдоль зоны в юго-восточном направлении. Таким образом, в северо-западной части зону можно представить как крупную пластину мелкозернистого метагаббро, прорванного многочисленными жилами крупнозернистого метагаббро (рис. 2 и 3, б).

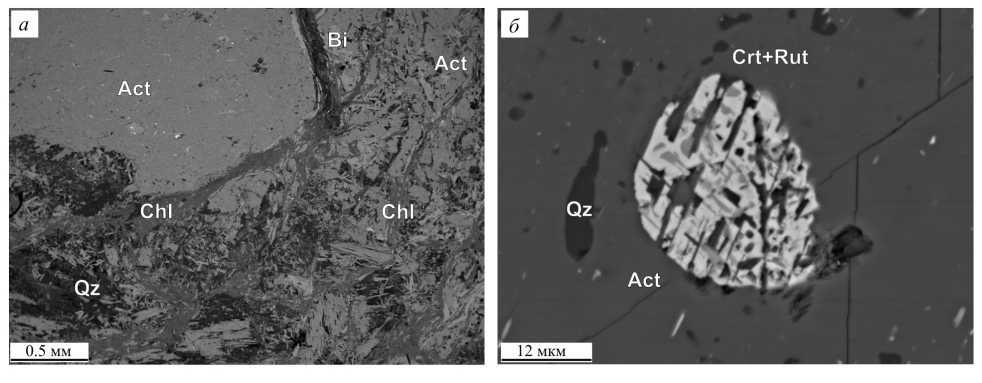

Рис. 4. Изображения хлорит-амфиболовых пород в обратно рассеянных электронах: а – реликтовая порфировидная структура, б – окcидная минерализация. Сокращения минералов: Act – актинолит, Bi – биотит, Chl – хлорит, Crt – хромит, Qz – кварц, Rut – рутил Fig. 4. BSE-images of chlorite-amphibole rocks. Mineral abbreviations: Act – actinolite, Bi – biotite, Chl – chlorite, Crt – chromite, Qz – quartz, Rut – rutile

Петрография ксенолитов

Хлорит-амфиболовые породы представляют собой минеральный агрегат темно-зеленого (на поверхности) или коричневато-зеленого (в керне) цвета с мелко-среднезернистой порфировидной структурой и сланцеватой текстурой, обусловленной лепидо-нематобластовым сложением основной массы (рис. 3, а и в). Главными минералами являются актинолит, хлорит, биотит и кварц (рис. 4, а), второстепенными – апатит, антофиллит, рутил, хромит, циркон, эпидот. Крупные зерна вкрапленников, как и преобладающая часть основной массы, сложены актинолитом. Актинолит, хлорит и биотит содержат до 0,6 мас. % хрома (EDS-данные), который образует также и самостоятельные хромитовые фазы, часто в срастании с рутилом (рис. 4, б).

Таблица 1. Список проб Table 1. List of samples

|

№ п/п |

Номер образца |

Массив (привязка) |

Порода |

|

1 |

1810 / 28,3 |

ксенолит в метагаббро |

хлорит-амфиболовая порода |

|

2 |

1810 / 29,0 |

ксенолит в метагаббро |

хлорит-амфиболовая порода |

|

3 |

1810 / 30,4 |

ксенолит в метагаббро |

хлорит-амфиболовая порода |

|

4 |

1810 / 49,4 |

ксенолит в метагаббро |

хлорит-амфиболовая порода |

|

5 |

G-179 |

ксенолит в метагаббро |

хлорит-амфиболовая порода |

|

6 |

G-180a |

ксенолит в метагаббро |

м/з метагаббро |

|

7 |

1817 / 44,0 |

Нюд-Поаз |

меланорит |

|

8 |

1817 / 19,4 |

Нюд-Поаз |

меланорит |

|

9 |

1817 / 66,1 |

Нюд-Поаз |

м/з меланорит |

|

10 |

1817 / 69,8 |

Нюд-Поаз |

м/з меланорит |

|

11 |

1817 / 79,0 |

Нюд-Поаз |

м/з меланорит |

|

12 |

1810 / 54,2 |

Габбро-10 |

метагаббро |

|

13 |

M-44* |

Габбро-10 |

метагаббро |

|

14 |

1809 / 31,7 |

Габбро-10 |

сланцеватый метагабброид |

|

15 |

1810 / 57,6 |

Габбро-10 |

сланцеватый метагабброид |

|

16 |

G-184 |

Габбро-10 |

сланцеватый метагабброид |

Примечание. * – данные по пробе М-44 предоставлены В. Ф. Смолькиным.

Таблица 2. Химический состав (мас. %) хлорит-амфиболовых пород и мелкозернистого метагаббро в сравнении с породами массивов Габбро-10 и Нюд-Поаз

Table 2. Chemical composition (wt. %) of chlorite-amphibole rocks and fine-grained metagabbro in comparison with the rocks of the Gabbro-10 and Nude-Poaz massifs

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

|

1810 / 28,3 |

1810 / 29,0 |

1810 / 30,4 |

1810 / 49,4 |

G-179 |

G-180a |

1817 / 44,0 |

1817 / 19,4 |

|

|

SiO 2 |

51,82 |

51,67 |

51,76 |

51,51 |

51,12 |

50,51 |

53,52 |

53,15 |

|

TiO 2 |

0,35 |

0,42 |

0,33 |

0,36 |

0,21 |

0,45 |

0,26 |

0,15 |

|

Al 2 O 3 |

6,84 |

6,72 |

6,68 |

7,02 |

7,34 |

14,66 |

7,56 |

6,93 |

|

Fe 2 O 3 |

1,91 |

1,71 |

1,86 |

1,30 |

2,20 |

3,92 |

1,07 |

0,88 |

|

FeO |

6,63 |

6,82 |

7,18 |

7,08 |

6,93 |

5,48 |

7,72 |

7,73 |

|

MnO |

0,19 |

0,19 |

0,20 |

0,19 |

0,18 |

0,11 |

0,17 |

0,18 |

|

MgO |

18,84 |

19,75 |

19,48 |

19,43 |

15,42 |

7,53 |

18,57 |

20,07 |

|

CaO |

6,02 |

5,86 |

5,91 |

6,26 |

9,57 |

12,47 |

6,58 |

6,38 |

|

Na 2 O |

0,73 |

0,66 |

0,40 |

0,24 |

0,25 |

2,18 |

1,34 |

1,01 |

|

K 2 O |

0,35 |

0,35 |

0,61 |

0,73 |

0,07 |

0,28 |

0,34 |

0,19 |

|

H 2 O - |

0,35 |

0,30 |

0,38 |

0,30 |

0,23 |

0,13 |

0,24 |

0,27 |

|

п.п.п. |

5,09 |

5,09 |

5,09 |

5,27 |

5,58 |

2,13 |

2,09 |

2,08 |

|

S |

0,05 |

0,02 |

0,02 |

0,08 |

0,03 |

0,06 |

0,03 |

0,05 |

|

CO 2 |

н.п.о. |

н.п.о. |

н.п.о. |

н.п.о. |

н.п.о. |

0,16 |

0,14 |

0,20 |

|

Cr 2 O 3 |

0,319 |

0,314 |

0,313 |

0,319 |

0,290 |

0,021 |

0,330 |

0,360 |

|

V 2 O 5 |

0,019 |

0,018 |

0,014 |

0,010 |

н.п.о. |

0,055 |

н.п.о. |

н.п.о. |

|

P 2 O 5 |

– |

– |

– |

– |

0,020 |

0,120 |

0,040 |

0,020 |

|

Сумма |

99,51 |

99,89 |

100,23 |

100,10 |

99,44 |

100,27 |

100,00 |

99,65 |

|

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

|

|

1817 / 66,1 |

1817 / 69,8 |

1817 / 79,0 |

1810 / 54,2 |

M-44 |

1809 / 31,7 |

1810 / 57,6 |

G-184 |

|

|

SiO 2 |

49,55 |

50,56 |

47,21 |

51,97 |

51,33 |

50,88 |

46,49 |

50,15 |

|

TiO 2 |

0,14 |

0,19 |

0,12 |

0,72 |

1,09 |

0,74 |

0,53 |

0,28 |

|

Al 2 O 3 |

8,27 |

7,64 |

10,46 |

17,12 |

12,44 |

15,09 |

14,20 |

12,74 |

|

Fe 2 O 3 |

2,10 |

1,88 |

2,74 |

2,74 |

15,32* |

3,04 |

2,95 |

3,18 |

|

FeO |

7,30 |

6,81 |

4,94 |

5,71 |

– |

6,05 |

5,59 |

7,78 |

|

MnO |

0,15 |

0,17 |

0,09 |

0,16 |

0,17 |

0,17 |

0,16 |

0,18 |

|

MgO |

16,80 |

16,89 |

18,71 |

3,45 |

5,90 |

6,95 |

6,17 |

9,75 |

|

CaO |

6,92 |

7,83 |

6,78 |

9,29 |

9,54 |

10,71 |

11,78 |

9,05 |

|

Na 2 O |

1,40 |

0,93 |

0,81 |

3,43 |

2,35 |

1,82 |

2,30 |

2,27 |

|

K 2 O |

0,13 |

0,08 |

0,38 |

1,15 |

0,47 |

0,49 |

0,12 |

0,33 |

|

H 2 O – |

0,30 |

0,32 |

0,22 |

0,23 |

– |

0,21 |

0,35 |

0,19 |

|

п.п.п. |

5,00 |

5,44 |

5,58 |

2,56 |

1,18 |

2,44 |

4,57 |

3,45 |

|

S |

0,69 |

0,27 |

0,80 |

0,16 |

– |

0,13 |

0,16 |

0,07 |

|

CO 2 |

0,34 |

0,25 |

0,60 |

1,13 |

– |

0,51 |

4,61 |

н.п.о. |

|

Cr 2 O 3 |

0,290 |

0,280 |

0,200 |

0,006 |

0,004 |

0,018 |

0,028 |

0,079 |

|

V 2 O 5 |

н.п.о. |

н.п.о. |

0,040 |

н.п.о. |

– |

0,044 |

0,025 |

0,029 |

|

P 2 O 5 |

0,020 |

0,020 |

0,070 |

н.п.о. |

0,090 |

– |

– |

0,030 |

|

Сумма |

99,40 |

99,56 |

99,75 |

99,83 |

99,88 |

99,29 |

100,03 |

99,56 |

Примечание. Н.п.о. – ниже предела обнаружения; прочерк – элемент не определялся; * – определено только общее содержание железа.

Мелкозернистое метагаббро сложено темно-серым бластогаббровым агрегатом плагиоклаза и амфибола, полностью заместившего пироксены. В породе отмечаются также апатит, биотит, роговая обманка, сульфиды и эпидот. Частично соссюритизированный плагиоклаз имеет состав An 60 (оценка по нормативному минальному составу породы). Бесцветный или слегка зеленоватый амфибол соответствует по оптическим свойствам минералам тремолит-актинолитового ряда.

Таблица 3. Редкоэлементный состав (ppm) хлорит-амфиболовых пород и мелкозернистого метагаббро в сравнении с породами массивов Габбро-10 и Нюд-Поаз

Table 3. Trace element composition (ppm) of chlorite-amphibole rocks and fine-grained metagabbro in comparison with the rocks of the Gabbro-10 and Nude-Poaz massifs

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

|

1810 / 28,3 |

G-180a |

1817 / 79,0 |

1810 / 54,2 |

M-44* |

1809 / 31,7 |

|

|

Li |

6,73 |

4,97 |

8,82 |

5,71 |

– |

4,39 |

|

Be |

0,091 |

0,181 |

0,039 |

0,241 |

н.п.о. |

0,179 |

|

Sc |

24,6 |

27,2 |

16,0 |

23,5 |

– |

21,5 |

|

Ti |

599,2 |

2207,9 |

463,6 |

3298,9 |

– |

2561,6 |

|

V |

106,9 |

155,8 |

60,8 |

152,2 |

– |

159,5 |

|

Cr |

1885,6 |

147,8 |

1181,2 |

36,2 |

– |

112,8 |

|

Mn |

1192,4 |

1083,9 |

875,8 |

1020,9 |

– |

933,1 |

|

Co |

58,8 |

50,1 |

72,0 |

32,4 |

69,1 |

37,7 |

|

Ni |

386,4 |

309,2 |

1631,9 |

49,2 |

109,0 |

157,9 |

|

Cu |

53,5 |

93,8 |

1933,1 |

109,7 |

178,0 |

117,6 |

|

Zn |

54,1 |

45,5 |

134,9 |

40,6 |

97,7 |

41,9 |

|

Ga |

6,78 |

14,19 |

6,76 |

17,78 |

18,00 |

13,12 |

|

Ge |

1,31 |

1,18 |

1,11 |

1,10 |

1,62 |

1,04 |

|

As |

0,693 |

1,083 |

1,259 |

1,575 |

н.п.о. |

0,817 |

|

Rb |

11,5 |

7,4 |

9,8 |

34,4 |

15,7 |

20,1 |

|

Sr |

38,2 |

236,6 |

112,8 |

360,7 |

212,0 |

237,8 |

|

Y |

4,58 |

6,40 |

1,85 |

14,31 |

12,20 |

7,68 |

|

Zr |

13,7 |

12,2 |

5,9 |

49,0 |

61,5 |

18,9 |

|

Nb |

0,073 |

0,883 |

0,210 |

2,724 |

1,940 |

1,512 |

|

Mo |

1,04 |

0,87 |

– |

1,58 |

0,61 |

1,20 |

|

Ag |

0,031 |

0,094 |

1,910 |

0,151 |

– |

0,151 |

|

Cd |

0,034 |

0,072 |

0,721 |

0,015 |

н.п.о. |

0,070 |

|

Sn |

0,234 |

0,445 |

0,244 |

0,936 |

1,360 |

0,442 |

|

Sb |

0,028 |

0,031 |

0,014 |

0,031 |

0,130 |

0,029 |

|

Te |

0,012 |

– |

0,363 |

0,014 |

– |

0,018 |

|

Cs |

1,08 |

0,34 |

0,39 |

0,48 |

0,70 |

0,18 |

|

Ba |

55,5 |

69,2 |

154,4 |

423,5 |

185,0 |

166,2 |

|

La |

2,85 |

3,42 |

1,29 |

9,94 |

9,29 |

5,14 |

|

Ce |

6,43 |

7,54 |

2,74 |

21,75 |

19,90 |

11,43 |

|

Pr |

0,800 |

0,974 |

0,339 |

2,699 |

2,440 |

1,411 |

|

Nd |

3,32 |

4,10 |

1,37 |

10,90 |

10,00 |

5,96 |

|

Sm |

0,684 |

0,966 |

0,292 |

2,255 |

2,280 |

1,341 |

|

Eu |

0,240 |

0,402 |

0,143 |

0,691 |

0,639 |

0,464 |

|

Gd |

0,729 |

1,000 |

0,281 |

2,296 |

2,300 |

1,363 |

|

Tb |

0,119 |

0,172 |

0,045 |

0,371 |

0,362 |

0,224 |

|

Dy |

0,762 |

1,085 |

0,291 |

2,298 |

2,370 |

1,393 |

|

Ho |

0,167 |

0,235 |

0,062 |

0,482 |

0,462 |

0,295 |

|

Er |

0,512 |

0,694 |

0,194 |

1,463 |

1,350 |

0,870 |

|

Tm |

0,075 |

0,101 |

0,028 |

0,206 |

0,201 |

0,125 |

|

Yb |

0,490 |

0,676 |

0,197 |

1,303 |

1,240 |

0,814 |

|

Lu |

0,075 |

0,098 |

0,029 |

0,181 |

0,208 |

0,118 |

|

Hf |

0,373 |

0,371 |

0,155 |

1,169 |

1,730 |

0,540 |

|

Ta |

0,020 |

0,062 |

0,022 |

0,179 |

0,160 |

0,092 |

|

W |

– |

2,256 |

– |

– |

0,22 |

– |

|

Tl |

0,050 |

0,025 |

0,182 |

0,083 |

– |

0,058 |

|

Pb |

0,932 |

3,966 |

28,014 |

4,601 |

6,030 |

4,082 |

|

Bi |

0,019 |

0,061 |

0,310 |

0,123 |

н.п.о. |

0,012 |

|

Th |

0,337 |

0,358 |

0,173 |

1,339 |

2,360 |

0,682 |

|

U |

0,065 |

0,091 |

0,054 |

0,303 |

0,420 |

0,185 |

Примечание. * – данные по пробе М-44 предоставлены В. Ф. Смолькиным, н.п.о. – ниже предела обнаружения; прочерк – элемент не определялся.

Геохимия главных элементов

Петрогенные элементы проанализированы в пяти пробах хлорит-амфиболовых ксенолитов и одной пробе мелкозернистого метагаббро (табл. 1, 2). Их состав сравнивается с изученными таким же образом меланократовыми норитами массива Нюд-Поаз (5 проб) и метагабброидами массива Габбро-10 (5 проб).

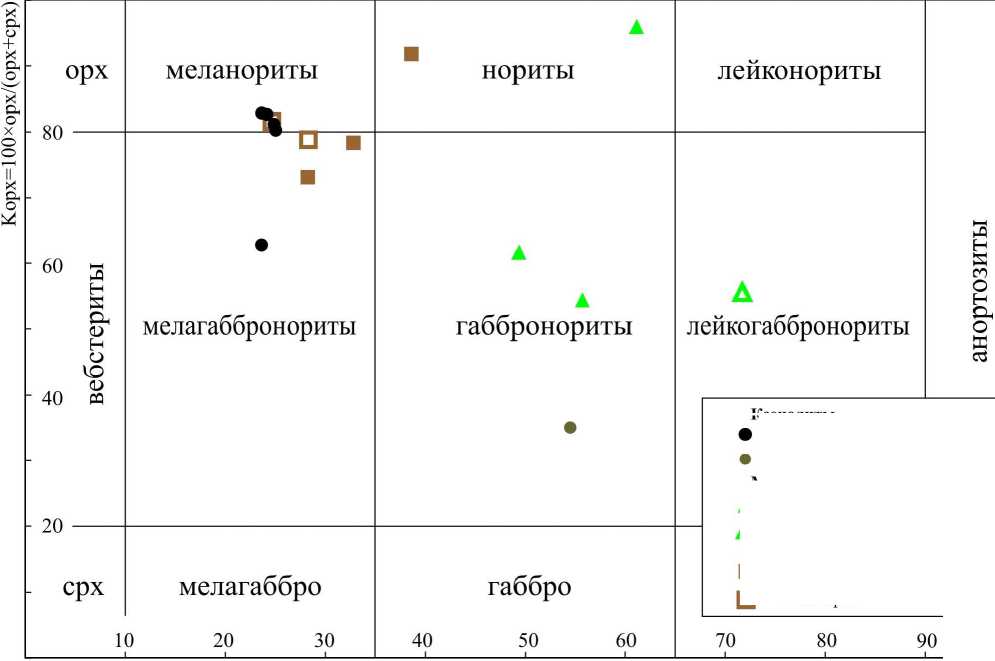

Все ксенолиты хлорит-амфиболовых пород обогащены кремнеземом (51–52 мас. %; табл. 2) и являются кварц-нормативными (3–8 мол. % кварца). Хлорит-амфиболовые породы содержат 19 мас. % MgO, за исключением одной пробы с более низкой его концентрацией (15 мас. %). На классификационной диаграмме кварц-нормативных габброидов эти породы попадают в поля меланократовых норитов и габброноритов (рис. 5). В эти же поля ложатся фигуративные точки меланоритов массива Нюд-Поаз, располагаясь в непосредственной близости относительно основного поля ксенолитов. Необходимо отметить, что точки мелкозернистых меланоритов из скважины 1817, представляющие эндоконтакт массива Нюд-Поаз, рассеяны на диаграмме более широкой областью (рис. 5). Это связано с обогащенностью зоны эндоконтакта плагиоклазом и клинопироксеном относительно вышележащих энстатитовых кумулатов. Из диаграммы рис. 5 видно, что проба относительно низкомагнезиальных хлорит-амфиболовых пород располагается на продолжении линии составов эндоконтакта массива Нюд-Поаз. Таким образом, устанавливается ряд сходных черт между составами высокомагнезиальных ксенолитов и пород Мончеплутона, которые иллюстрируются также и на вариационных диаграммах петрогенных элементов (рис. 6).

Feld=ab+an+or

Рис. 5. Диаграмма соотношения пироксенового отношения (Kopx, мол. %) и количества полевых шпатов Feld, мол. %) для пород массива Габбро-10 и ксенолитов в них в сравнении с меланократовыми норитами массива Нюд-Поаз.

Расчет нормативного минального состава выполнен по алгоритму [5]

Fig. 5. Diagram of the pyroxene ratio (Kopx, mol %) vs feldspars (Feld, mol %) for the rocks of the Gabbro-10 massif and xenoliths in them in comparison with the melanocratic norites of the Nyud-Poaz massif [5]

Ксенолиты хлорит-амфиболовая порода м/з метагаббро

Массив Габбро-10

А сланцеватый метагабброид

А метагаббро

Массив Нюд-Поаз м/з меланорит

□ меланорит

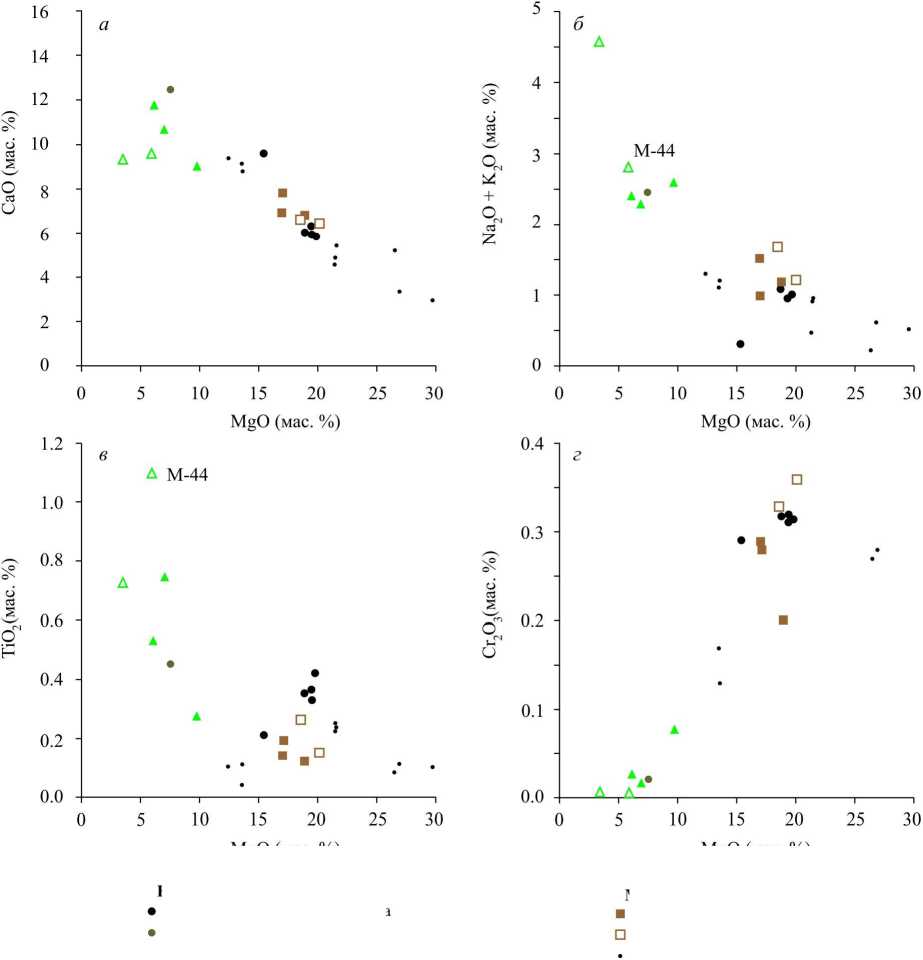

Мелкозернистое метагаббро, подобно хлорит-амфиболовым породам, отличается по составу от прорывающих их крупнозернистых метагаббро повышенным содержанием магния и хрома, а также кальция, и более низким содержанием щелочей и титана (табл. 2, рис. 6). На вариационных диаграммах петрогенных элементов фигуративная точка мелкозернистого метагаббро располагается внутри или рядом с полем сланцеватых метагабброидов, залегающих в основании массива Габбро-10.

MgO (мае. %)

MgO (мае. %)

Массив Нюд-Поаз м/з меланорит меланорит меланократовые, оливиновые и нормальные нориты по скважине 1882

Ксенолиты хлорит-амфиболовая порода м/з метагаббро

Массив Габбро-10

▲ сланцеватый метагабброид

△ метагаббро

Рис. 6. Вариации петрогенных элементов для хлорит-амфиболовых пород и мелкозернистого метагаббро в сравнении с породами массивов Габбро-10 и Нюд-Поаз

Fig. 6. Lithophile elements variation of chlorite-amphibole rocks and fine-grained metagabbro in comparison with the rocks of the Gabbro-10 and Nude-Poaz massifs

Геохимия редких элементов

Ксенолиты хлорит-амфиболовых пород (1810/28,3) и мелкозернистого габбро (G-180a), а также метагаббро (1810/54,2) и сланцеватые метагабброиды (1809/31,7) массива Габбро-10 вместе с эндоконтактовыми меланоритами Нюда (1817/79,0) были проанализированы на 49 рассеянных элементах (табл. 3). Полученные результаты сравниваются с опубликованными данными по породам Мончеплутона и Мончетундры [3], при этом также используются ICP-MS данные по контактовым образованиям Мончегорского комплекса, полученные Б. Кариковски (2018).

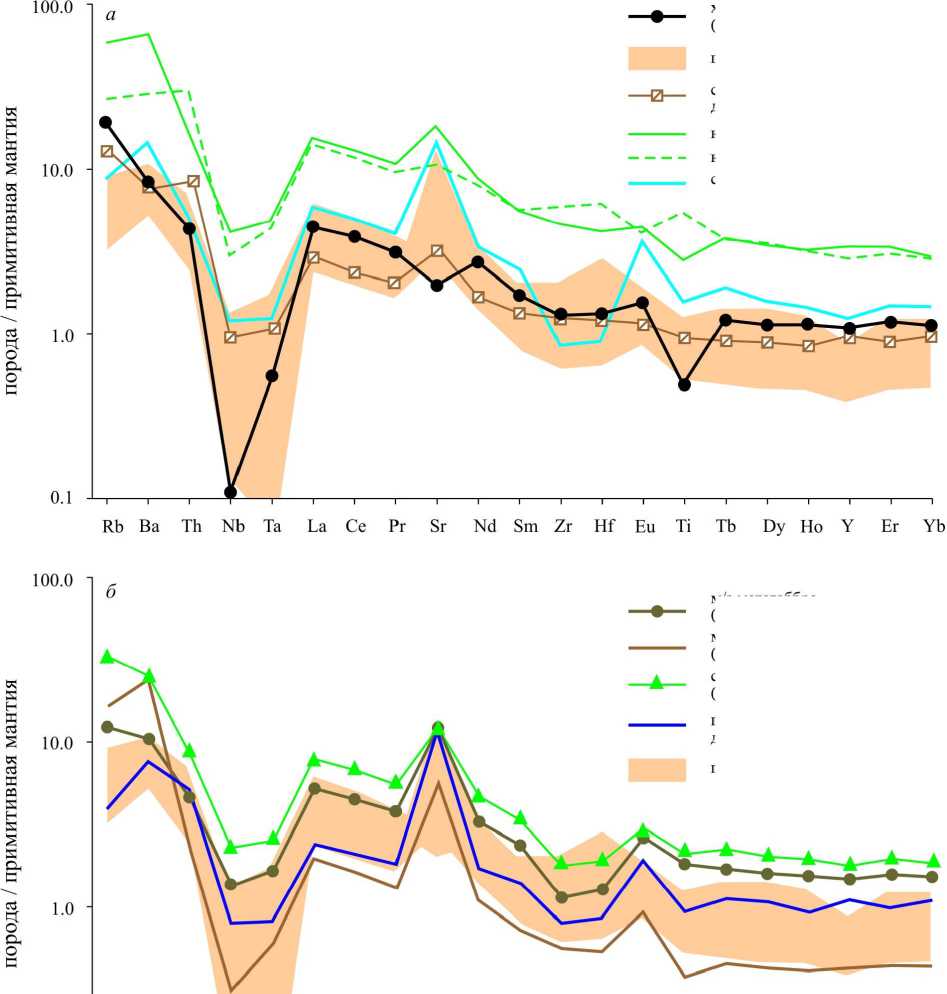

На рис. 7 показаны нормированные к примитивной мантии спектры редких элементов. Важно прояснить сначала геохимические особенности пород массивов Нюд-Поаз, Габбро-10 и Мончетундровского. Спектры распределения редких элементов норитов Нюда имеют фракционированный характер с малой степенью обогащения относительно примитивной мантии, выраженную Nb-Ta отрицательную аномалию и положительную Sr аномалию, причем последняя в отдельных пробах может изменять свой знак (рис. 7, а).

Характерно, что спектры метагаббро массива Габбро-10, показывая на порядок большее обогащение редкими элементами, в целом повторяют узор спектров норитов. Это указывает на единство магматической системы этих интрузивов и на то, что метагаббро, вероятно, является одним из поздних дериватов массива Нюд-Поаз. Здесь же можно видеть, что габброиды Мончетундры резко отличаются как от метагаббро, так и от норитов, обладая отрицательной Zr-Hf и положительной Eu аномалиями, поэтому их генетическая связь с массивом Габбро-10 маловероятна. Ксенолиты хлорит-амфиболовых пород, соответствующие, как сказано выше, меланократовым норитам по петрогенным элементам, на мультиэлементной диаграмме также попадают в поле норитов Нюда (рис. 7, а), указывая тем самым на свой вероятный протолит.

поле норитов Нюда [3]

средн, мел анорит Нюда, данные Б. Кариковски (2018)

к/з метагаббро (проба 1810/54.2)

к/з метагаббро (проба М-44) средн, габброид Мончетундры [3]

хлорит-амфиболовая порода (проба 1810/28.3)

поле норитов Нюда [3]

м/з метагаббро (проба G-180а) м/з мел анорит Нюда (проба 1817/79.0) сланцеватый метагабброид (проба 1809/31.7)

габбронорит, г. Травяная, данные Б. Кариковски (2018)

0.1

Rb Ba Th Nb Та La Се Pr Sr Nd Sm Zr Hf Eu Ti Tb Dy Ho Y Er Yb

Рис. 7. Нормированная к примитивной мантии вариационная диаграмма для хлорит-амфиболовых пород (а) и мелкозернистого метагаббро (б) в сравнении с породами Мончеплутона. Факторы нормализации взяты из [6] Fig. 7. Primitive mantle-normalized multi-element variation diagram of chlorite-amphibole rocks and fine-grained metagabbro in comparison with the Monchegorsk lithologies.

Normalization values are taken from [6]

Рассматривая вопрос о протолите ксенолитов мелкозернистого метагаббро, интересно сравнить их редкоэлементный состав с различными краевыми образованиями Мончеплутона. На рис. 7, б видно практически полное сходство нормированных спектров пород, развитых на контакте массивов НКТ (габбронориты, г. Травяная) и Нюд-Поаз. Сравнивая нориты Нюда с мелкозернистыми меланоритами эндоконтакта, следует отметить появление в краевых образованиях заметной положительной аномалии Eu, которая связана со сравнительно ранней кристаллизацией плагиоклаза при формировании краевой зоны. Такая же картина выявляется при сравнении крупнозернистого метагаббро и сланцеватых метагабброидов, представляющих собой эндоконтакт массива Габбро-10 (рис. 7). Мелкозернистое метагаббро обнаруживает наибольшее сходство именно с этими метагабброидами. Поэтому собственная внутренняя контактовая зона массива Габбро-10, выделяемая как зона сланцеватых метагабброидов, является наиболее подходящим протолитом для мелкозернистого метагаббро.

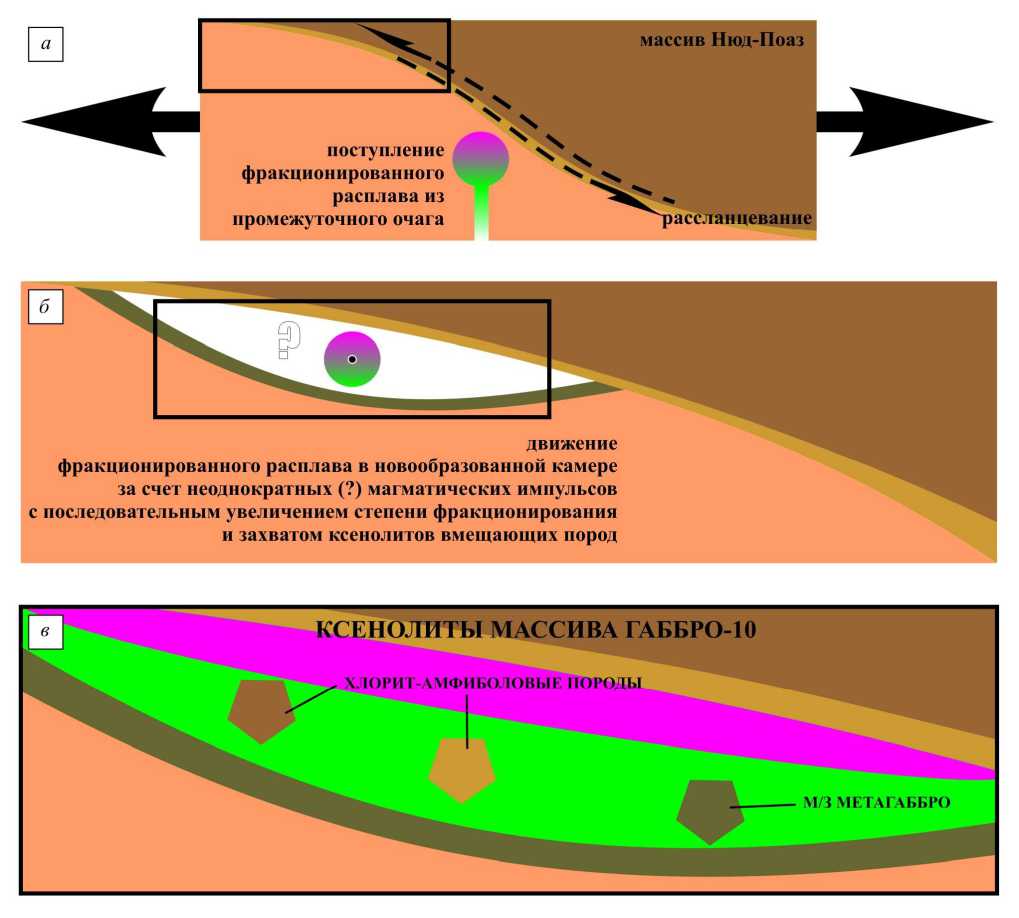

Формирование массива Габбро-10 по данным о ксенолитах

Полученные геолого-петрографические и геохимические данные соответствуют, на наш взгляд, следующему сценарию формирования массива Габбро-10 (рис. 8). После образования эндоконтакта и кристаллизации меланоритов Нюд-Поаз в результате активизации меридионального (?) разлома произошли тектонические подвижки в приконтактовой части интрузива. В тектонически ослабленную зону начала поступать фракционированная магма из промежуточной для Мончеплутона магматической камеры (рис. 8, а). Пульсационное заполнение ослабленной зоны в различной степени эволюционированным расплавом (рис. 8, б) привело в конечном счете к наблюдаемому строению разреза массива, имеющего зону эндоконтакта (сланцеватые метагабброиды) и главную зону метагаббро-диоритового состава (рис. 8, в).

1ассланцевание движение фракционированного расплава в новообразованной камере за счет неоднократных (?) магматических импульсов с последовательным увеличением степени фракционирования и захватом ксенолитов вмещающих пород

КСЕНОЛИТЫ МАССИВА ГАББРО-10

ХЛОРИТ-АМФИБОЛОВЫЕ ПОРОДЫ

М/3 МЕТАГАББРО массив Нюд-Поаз поступление фракционированного расплава из промежуточного очага

Рис. 8. Модель образования высокомагнезиальных ксенолитов в массиве Габбро-10 Fig. 8. The model of the xenolith formation in the Gabbro-10 massif

Хлорит-амфиболовые породы, содержащиеся в виде ксенолитов в метагаббро, в большинстве своем соответствуют по составу меланократовым норитам Нюд-Поаз, а также породам его эндоконтакта. Наличие таких ксенолитов является, по-видимому, следствием дополнительного внедрения, разрушившего краевую часть массива Нюд-Поаз. Важно отметить, что дополнительное внедрение, очевидно, произошло уже после рассланцевания меланоритов. Наиболее вероятно, что мелкозернистые метагаббро, сильно напоминающие по геохимическим характеристикам сланцеватые габброиды, являются автолитами массива Габбро-10 и представляют собой фрагмент его же контактовой зоны, возникшей при первом заполнении ослабленной зоны расплавом и частично разрушенной в результате многоимпульсного внедрения.

Практическое значение. Прямым следствием полученных результатов является вывод о многократном пополнении расплавом небольшой магматической камеры, которая представляет собой поздний приконтактовый сателлит или позднюю интрузивную фазу массива Нюд-Поаз. Аналогичная геологическая обстановка отмечается для первой и второй интрузивных фаз массива Федоровой тундры [7], вмещающего крупное месторождение ЭПГ, которое связано с поздней фазой внедрения. С учетом истории открытия месторождений Федоровой тундры может быть дана рекомендация на доизучение массива Габбро-10 на элементы платиновой группы как потенциального промышленного объекта контактового типа ("contact style PGE mineralization").

Заключение

Результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие выводы:

-

1. Массив Габбро-10 представляет собой позднее по отношению к Мончеплутону интрузивное тело и содержит многочисленные ксенолиты, представленные хлорит-амфиболовыми породами и мелкозернистыми метагаббро.

-

2. По своим структурно-текстурным особенностям и химическому составу хлорит-амфиболовые породы соответствуют меланократовым норитам массива Нюд-Поаз.

-

3. Мелкозернистые метагаббро отвечают по составу сланцеватым метагабброидам, слагающим эндоконтактовую зону массива Габбро-10, и являются автолитами. Наличие автолитов этих пород свидетельствует о многоимпульсном заполнении магматической камеры расплавом.

Авторы благодарят О. В. Казанова за доступ к керну скважин, А. В. Мокрушина, П. В. Припачкина и В. В. Чащина за критические замечания к рукописи. За проведенные измерения авторы признательны участвовавшим в работе аналитикам: Н. С. Власенко, Д. В. Киселевой, Л. И. Константиновой и В. В. Шиловских.

Исследования проводились при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ (проекты 16-05-00367, 15-35-20501). Транспортные расходы, связанные с исследованиями в РЦ "Геомодель", финансировались за счет студенческого гранта Канадского фонда Общества экономических геологов (SEGCF), присужденного А.В.М.

Список литературы Исследование природы высокомагнезиальных ксенолитов массива Габбро-10, Мончегорский комплекс, Кольский регион

- Ефимов А. А., Субботин В. В., Вурсий Г. Л. Геологическое строение и характеристика сульфидной ЭПГ-содержащей минерализации массива Габбро-10 (Мончегорский интрузив, Кольский полуостров)//Геология и геоэкология Европейской России и сопредельных территорий: материалы XV молодежной науч. конф., посвященной памяти К. О. Кратца, г. Санкт-Петербург, 13-16 октября 2004 г. СПб.: СПбГУ, 2004. С. 74-76.

- Расслоенные интрузии Мончегорского рудного района: петрология, оруденение, изотопия, глубинное строение: в 2 ч. Ч. 1/под ред. Ф. П. Митрофанова, В. Ф. Смолькина. Апатиты: КНЦ РАН, 2004. 177 c.

- Pripachkin P. V., Rundkvist T. V., Miroshnikova Y. A., Chernyavsky A. V., Borisenko E. S. Geological structure and ore mineralization of the South Sopchinsky and Gabbro-10 massifs and the Moroshkovoe Lake target, Monchegorsk area, the Kola Peninsula, Russia//Mineralium Deposita. 2016. V. 51, Iss. 8. P. 973-992.

- Малыгина А. В., Грошев Н. Ю., Кариковски Б. Т., Родионов Н. В., Беляцкий Б. В. О генезисе "магнетитового пласта" в массиве Габбро десятой аномалии Мончегорского плутона по данным U-Pb SHRIMP-II-датирования циркона и бадделеита из метадиоритов/Новое в познании процессов рудообразования: Седьмая Российская молодежная науч.-практ. школа: сб. материалов. Москва, 13-17 ноября 2017 г. М.: ИГЕМ РАН, 2017. С. 187-190.

- Дубровский М. И. Комплексная классификация магматических горных пород. Апатиты: КНЦ РАН, 2002. 234 с.

- McDonough W. F., Sun S.-S. The composition of the Earth//Chemical Geology. 1995. V. 120, Iss. 3-4. P. 223-253.

- Дубровский М. И., Рундквист Т. В. Раннепротерозойский платиноносный массив Федоровых тундр (Кольский полуостров): геология и петрология//Записки Российского минералогического общества. 2008. № 4. С. 20-33.