Исследование процесса стабилизации цветности свекловичного жома

Автор: Шишацкий Ю.И., Бунин Е.С., Голубятников Е.И.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Процессы и аппараты пищевых производств

Статья в выпуске: 1 (55), 2013 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты экспериментальных исследований процесса стабилизации цветности свекловичного жома с последующей математической обработкой полученных данных методом статистического анализа.

Свекловичный жом, цветность, уравнения регрессии

Короткий адрес: https://sciup.org/14039984

IDR: 14039984 | УДК: 543.226:

Текст научной статьи Исследование процесса стабилизации цветности свекловичного жома

Для выработки свекловичного пектина и пищевых волокон в России имеется огромная сырьевая база. Свекловичный жом является самым дешевым видом пектинсодержащего сырья [1]. Содержание пектиновых веществ в жоме в зависимости от зоны возделывания колеблется от 20 до 30% на сухую массу. Распределение пектиновых веществ в различных частях сахарной свеклы показано на рис. 1.

Рис. 1. Распределение пектиновых веществ в корнеплоде сахарной свеклы (% на массу сырья): 1 – головка (2,81 %); 2 – покровный наружный слой (0,98 %); 3 – вторичный слой (2,26 %); 4 – центральная часть (2,14 %); 5 – хвостик (2,65 %)

Последними исследованиями доказано, что свекловичный пектин по своим физикохимическим свойствам является наилучшим природным комплексообразователем по отно шению к тяжелым металлам и радионуклидам[1].

Сухие вещества свекловичного жома представлены, кроме пектинов, целлюлозой (22-25 %), гемицеллюлозой (21-23 %), азотистыми веществами (1,8-2,5 %), золой (0,8-1,3 %), сахарами (0,15-0,20 %). Кроме того, в свежем сыром жоме обнаружены витамин С и необходимые в питании аминокислоты – лизин и треонин.

Таким образом, жом, а также «бой» и хвостики сахарной свеклы являются сырьем для производства новых видов продукции – пектина и пищевых волокон [2].

Пектин нашел широкое применение в различных отраслях пищевой промышленности (кондитерской, консервной, хлебопекарной, молочной, бродильной и др.), а также в косметической промышленности и медицине. Пищевые волокна (ПВ) – ценная пищевая добавка. Медико-биологическая ценность пищевых волокон обусловлена их физикохимическими свойствами и способностью регулировать функционирование ряда органов и систем организма человека [2].

Следовательно, пектин и пищевые волокна как ценные составляющие пищи способствуют укр еплению здоровья человека.

Технология производства пектина и пищевых волокон включает в себя ряд процессов, среди которых важное место отводится подготовке сырья. В результате предварительной подготовки сырого свекловичного жома существенно улучшаются органолептические и физико-химические показатели ценных пищевых добавок – пектина и пищевых волокон.

К числу подготовительных процессов относится стабилизация цветности свекловичного жома. Получение светлого продукта не только увеличивает его привлекательность, но и расширяет область применения.

С целью получения светлого жома и стабилизации его цветности, то есть исключения потемнения жома при дальнейшей технологической обработке, нами использовалась лимонная кислота. Последняя является реагентом, ингибирующим окислительные процессы, в результате чего стабилизируется цветность свекловичного жома. Существенное достоинство лимонной кислоты заключается в том, что она является пищевым антиоксидантом.

Если соблюдены все технологические параметры до диффузионного аппарата и в нем, то свекловичный жом практически сохраняет свой белый цвет или даже становится светлее, поскольку из нее вымываются красящие вещества. Введение лимонной кислоты непосредственно в диффузионный аппарат нежелательно вследствие возможного изменения состава и осложнения очистки свекловичного сока, который, как известно, представляет собой поликомпонентную систему. Он содержит сахарозу (около 98 %), несахара (70-80 %), представленные растворимыми белковыми, пектиновыми веществами и продуктами их распада, редуцирующими сахарами, аминокислотами, амидами кислот, слабыми азотистыми основаниями, солями органических и неорганических кислот [3]. Поэтому технологически целесообразно более глубоко отбеливать и стабилизировать цветность жома после диффузии, так как в дальнейшем неизбежно её потемнение.

Экспериментальное исследование заключалось в следующем. В емкость с мешалкой заливался раствор лимонной кислоты и загружался свекловичный жом непосредственно после диффузионного аппарата. Массовая доля лимонной кислоты и продолжительность её контакта со свекловичным жомом изменялась в широком диапазоне и гидромодуле 1:0,5. Затем жом прессовался и высушивался до конечной влажности 10 %. Высушенный жом измельчался на лабораторной мельнице, просеивался через сито № 38. Крупность прохода составляла 60-100 мкм. Показатель белизны определялся на лабораторном приборе «БЛИК-Р3». Для этого измельченный жом насыпался до краев кюветы и выравнивался при помощи разравнивающей пластины. На поверхность жома укладывался светозащитный экран и обеспечивался равномерный нажим на него разравнивающей пластины до соприкосновения с бортиком кюветы. Легким вращением кюветы обеспечивалась параллельность её плоскости относительно фотометрического блока. Интенсивность отраженного светового потока измерялась при остановке вращающейся кюветы.

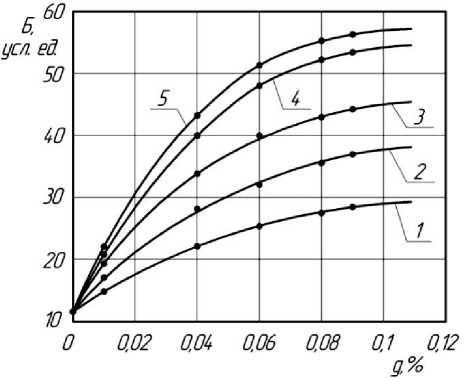

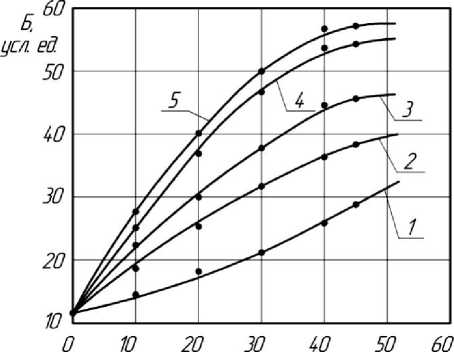

Строились зависимости белизны свекловичного жома Б в единицах шкалы прибора от отношения массовой доли лимонной кислоты к массе жома g (%), а также длительности её контакта с жомом т (мин).

Результаты исследования представлены на рис. 2 и 3.

Рис. 2. Зависимость белизны свекловичного жома Б от массовой доли лимонной кислоты g к массе жома при продолжительности контакта τ с раствором лимонной кислоты, мин:1 - 5; 2 - 10; 3 - 30; 4 - 40; 5 - 45.

Видно, что с увеличением массовой доли кислоты свекловичный жом светлеет. Его максимальная цветность стабилизировалась через 40-45 мин при массовой доле кислоты g = 0,08-0,09%.

Как следует из рис. 3, цветность стабилизировалась до максимального значения 5557 условных единиц при продолжительности контакта 40-45 мин.

Таким образом, при массовой доле лимонной кислоты g = 0,08-0,09 % и продолжительности контакта с раствором лимонной кислоты т = 40-45 мин достигалось максимальное значение цветности: 55-57 условных единиц.

Математическое описание исследованного процесса может быть получено эмпирически. При этом его математическая модель имеет вид уравнения регрессии,

ВестникВГУИТ, №1, 2013 найденного статистическими методами на основе экспериментов.

т.мш

Рис. 3. Зависимость белизны свекловичного жома Б от продолжительности контакта τ с раствором лимонной кисл оты при массовой доле лимонной кислоты g ,%: 1 - 0,01; 2 - 0,04; 3-0,06; 4-0,08; 5-0,09.

В качестве основных факторов, влияющих на физико-химические показатели свекловичного жома, выбраны: x 1 - массовая доля лимонной кислоты, %; x 2 - продолжительность контакта с раствором лимонной кислоты, мин. Выбранные факторы не коррелируют между собой.

Критерием оц енки влияния указанных факторов на физико-химические показатели свекловичного жома принята белизна у , усл.ед.

Экспериментальные исследования проводили по системе центрального композиционного ротатабельного планирования (ЦКРП), обеспечивающего получения одинаковой величины дисперсии предсказания для любой точки в пределах изучаемой области [4-6].

Статистическая обработка экспериментальных данных заключалась в вычислении оценок регрессионных коэффициентов, проверке их значимости, оценке воспроизводимости опытов и установлении адекватности полученных регрессионных уравнений. При этом были использованы статистические критерии Стьюдента, Кохрена и Фишера (при доверительной вероятности 95 %).

В результате статистической обработки результатов эксперимента получено уравнение регрессии второго порядка, адекватно описывающее зависимость белизны свекловичного жома от изучаемых факторов:

Y = 26,02 + 7,322 X 1 + 8,407 X 2 + 2,575 X 1 X 2 +

+ 0,344 X 2 -1,643 X 2 2, (1)

где X i - кодированные значения факторов, связанные с натуральными значениями x i соотношениями:

X = x - 0,04 , X = x 2 - 20

1 0,028 ; 2 14,184 .

Анализ регрессионного уравнения показывает, что характер влияния изучаемых факторов на белизну свекловичного жома идентичный: увеличение массовой доли лимонной кислоты и продолжительности контакта с раствором приводят к увеличению белизны жома; сокращение продолжительности выдержки жома и понижение концентрации раствора вызывает уменьшение белизны свекловичного жома.

Так как значения регрессионных коэффициентов b 1 и b 2 при независимых переменных отличаются друг от друга незначительно (7,322 и 8,407 соответственно), то и «сила» влияния искомых факторов на величину белизны жома является практически одинаковой.

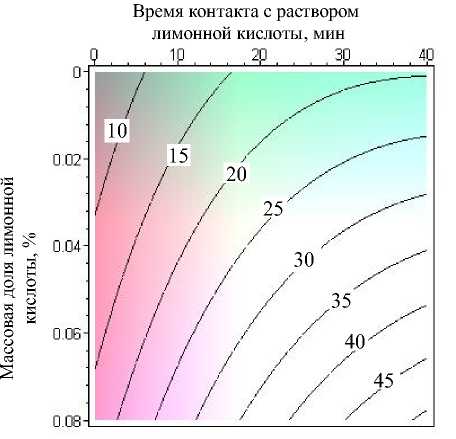

На рис. 4 представлена геометрическая интерпретация полученного уравнения регрессии в виде двумерных сечений поверхности отклика. Искомая графическая зависимость имеет вид номограммы, которая позволяет решить одну из двух важных практических задач.

Рис. 4. Поверхность отклика (числа на кривых -значения белизны свекловичного жома, усл. ед.)

Первая задача заключается в прогнозировании белизны жома при заданных значениях массовой доли лимонной кислоты и продолжительности обработки жома . Вторая – сводится к определению режимов обработки, обеспечивающих получение свекловичной жома заданной белизны.