Исследование психологических характеристик этнофоров (бурят и русских), влияющих на процесс речевой коммуникации

Автор: Эрхитуева Любовь Ильинична

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: Социальная психология. Этнопсихология

Статья в выпуске: 5, 2009 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена рассмотрению проблемы коммуникации в этнопсихологическом контексте. Этнопсихологические знания помогают взаимопониманию людей разных социальных и культурных систем, повышают толерантность и способствуют уменьшению межнациональных конфликтов. Условием взаимопонимания людей из разных культур является адекватность трансляции информации, которая осуществляется путем речевой коммуникации как в рамках одного этнофора, так и нескольких. В исследовании использованы методики, которые измеряют внутренние тенденции личности, проявляющиеся в различных аспектах внешнего поведения. Представлены результаты исследования психологических характеристик, влияющих на процесс речевой коммуникации у бурят и русских.

Этнопсихологические особенности, речевая коммуникация, личностные свойства, "двуязычные буряты", "русскоязычные буряты", тест розенцвейга, тест томаса, тест лири, опросник айзенка, этническая культура, самооценка, ситуация конфликта, коммуникативность, западная культура, восточная культура

Короткий адрес: https://sciup.org/148178899

IDR: 148178899 | УДК: 301.085:15

Текст научной статьи Исследование психологических характеристик этнофоров (бурят и русских), влияющих на процесс речевой коммуникации

Целью данной работы явилось изучение психологических характеристик, влияющих на процесс речевой коммуникации у бурят в сравнении с русскими. Для настоящего исследования представляли интерес методики, которые измеряли бы внутренние тенденции личности, проявляющиеся в различных аспектах внешнего поведения, поэтому были использованы следующие методики: тест Розенцвейга, тест Томаса, тест Лири, опросник Айзенка.

Объектом исследования явились 212 человек:

-

1) двуязычные буряты (70);

-

2) русскоязычные буряты (70);

-

3) русские (72).

8.Альтруистический

1.Автори

12

10

8

6г

24

7.Дружелюбный

0

6.Зависимый

5.Подчи

♦ Двуязычные буряты

Русские.

Анализ личностных свойств выявил из десяти показателей методики Т. Лири статистически значимые различия по параметрам «Агрессивный» и «Подозрительный» (табл. 1).

Т аблица 1

Самооценка (Я-образ) в выборках трех групп испытуемых (в баллах)

|

Этнические группы Психологи ческие тенденции |

Двуязычные буряты |

Русские |

Буряты, говорящие на русском языке |

|

1. Авторитарный |

5,10 |

5,58 |

5,96 |

|

2. Эгоистичный |

4,53 |

5,14 |

4,89 |

|

3. Агрессивный* |

5,11 |

4,11 |

5,07 |

|

4. Подозрительный* |

5,11 |

4,37 |

4,44 |

|

5. Подчиняемый |

4,46 |

4,83 |

4,73 |

|

6. Зависимый |

4,21 |

4,06 |

4,73 |

|

7. Дружелюбный |

5,63 |

5,90 |

5,90 |

|

8. Альтруистический |

4,97 |

5,17 |

5,59 |

Примечание. * Достоверность различий при p < 0,05

Из таблицы 1 можно видеть, что образ «Я» группы «двуязычные буряты» и группы «русскоязычные буряты» характеризуется более выраженным агрессивным типом (5,11 и 5,07 против 4,11), (t = 2,601, p < 0,01). Образ «Я» группы «русские» демонстрирует минимальный показатель агрессивного типа отношения (4,11). Образ «Я» группы «двуязычные буряты» характеризуется более выраженным подозрительным типом (5,11) в отличие от остальных двух групп (t = 1, 972, p < 0,05). Группы «русские» и «русскоязычные буряты» значительно реже демонстрируют подозрительный тип отношений (4,37 и 4,44 против 5,11).

|

итарный |

2.Эгоистичный |

|

/\ у V- |

3.Агрессивный* |

|

4.Подозрительный* |

|

|

няемый |

|

|

Буряты, говорящие на рус. языке. |

|

Рис. 1. Тенденции выраженности типов отношений к людям в самооценке в выборках трех групп

Интересным представляется рассмотрение степени выраженности типов отношения (рис.1). Анализ личностных свойств выявил следующую тенденцию. Во всех трех выборках преобладает умеренная выраженность отношения, характеризуемая как адаптивное поведение.

Таким образом, образ «Я» группы «двуязычные буряты» в сравнении с другими группами демонстрирует более выраженный упрямый, упорный, настойчивый, энергичный типы отношения к окружающим, также отличается более высокой критичностью по отношению ко всем социальным явлениям и окружающим людям.

В образе «Я» группы «русские» менее выражены такие тенденции агрессивного типа отношений, как упрямство, упорство, настойчивость и энергичность, кроме того, наблюдается низкая критичность к социальным явлениям и окружающим.

Испытуемых группы «буряты, говорящие на русском языке» отличает низкая критичность к окружающим людям и всем социальным явлениям и высокая частота проявления энергичного, упорного, настойчивого, упрямого отношения к окружающим.

Имеет смысл проследить тенденции степени проявления типов отношения у представителей всех трех групп испытуемых (табл. 1). Так, для представителей группы «двуязычные буряты» и группы «русские» доминирующим типом отношения является дружелюбный (5,63 и 5,90), в то время как для представителей группы «буряты, говорящие на русском языке» – авторитарный (5,96).

Значительно выражена авторитарная тенденция для групп «двуязычные буряты» и «русские» (5,10 и 5,58) и дружелюбный у группы «буряты, говорящие на русском языке» (5,59). Далее следуют показатели альтруистического типа отношения для всех трех представителей (4,97; 5,17; 5,59).

Показатели эгоистичного типа наблюдаются у испытуемых двух групп: «двуязычные буряты» и «русские» (4,53 и 5,14), у испытуемых третьей группы «буряты, говорящие на русском языке» – агрессивный тип (5,07). Далее следуют показатели подчиняемого типа для группы «двуязычные буряты» (4,46), для группы «русские» выявлены одинаковые показатели по тенденциям агрессивный и подозрительный (5,11), в то время как у испытуемых группы «буряты, говорящие на русском языке» наблюдается эгоистичный тип (4,89).

Несколько менее выраженными тенденциями по показателям являются: подозрительная для представителей группы «двуязычные буряты» (4,37), подчиняемая у группы «русские» (4,83), подчиняемая и зависимая тенденции для группы «буряты, говорящие на русском языке» (4,73). Менее выраженный показатель для группы «двуязычные буряты» проявился по зависимому типу (4,21).

Следующие показатели, наименее всего выраженные по степени проявления, выявлены по типу агрессивный в группе «двуязычные буряты» (4,11), зависимый у группы «русские» (4,06) и подозрительный у группы «буряты, говорящие на русском языке» (4,44).

Необходимо отметить, что при сравнении выборок трех групп не было выявлено статистически достоверных отличий по главным параметрам «Доминирование» и «Дружелюбие».

Для выборок трех групп характерна умеренная степень выраженности фактора «Доминирование» (двуязычные буряты – 4,54; русские – 5,20; буряты, говорящие на русском языке – 5,32) и низкая степень выраженности фактора «Дружелюбие» (двуязычные буряты – 1,92; русские – 0,05; буряты, говорящие на русском языке – 1,68) (рис. 1).

Возвращаясь к статистически значимым различиям между обследуемыми трех групп по параметрам «Агрессивный» и «Подозрительный», необходимо отметить, что полученные результаты мы сопоставили с типами культур. Так, западная культура (русские) внушает человеку уверенность в своей силе, восточная же культура (буряты) стремится внушить людям веру в судьбу, в предопределенность будущего (карма), кроме того, в восточной культуре доминируют сильные традиции, делающие человека зависимым от субкультуры.

Многие исследователи противопоставляют культуру Востока и Запада, используя два типа локуса контроля. Так, условно западная культура считается интернальной, восточная – экс-тернальной. В первом случае человек западной интернальной культуры считает, что происходящие с ним события прежде всего зависят от его личностных качеств, таких как компетентность, целеустремленность, уровень способностей, и являются закономерным результатом его собственной деятельности. Во втором случае человек убежден, что его успехи или неудачи являются результатом таких внешних сил, как везение, случайность, давление окружения, другие люди и т.п. Так, данные, полученные при выявлении личностных свойств с помощью методики Т.Лири, показали, что группа «двуязычные буряты» демонстрирует более выраженные агрессивный и подозрительный тенденции в сравнении с группой «русские». Данный факт позволяет предположить, что испытуемые группы «буряты» относятся к экстерналам, а испытуемые группы «русские» – к интерналам. Кроме того, необходимо упомянуть, что буряты относятся к восточной культуре, а соответственно русские – к западной.

По мнению Дж. Роттера, интернальность и экстернальность локуса контроля являются устойчивыми свойствами личности, сформированными в процессе ее социализации. Поэтому они во многом определяют уровень психологической готовности к деятельности. Исследования (Phares E., Strickland B., 1977, К. Муздыбаев, 1983) показывают, что интерналы проявляют большую ответственность и социальную активность, они более последовательны в своем поведении, проявляют большую когнитивную активность, обладают высокой силой воли, самоконтролем, т.е. теми личностными свойствами, которые соответствуют структуре психологической готовности к деятельности. Экстернальным людям чаще свойственны подозрительность, тревожность, депрессивность, агрессивность, конформность, авторитарность, беспринципность, цинизм – все, что снижает уровень готовности к деятельности. В связи с этим можно сделать предположение о том, что группа «буряты» обладают свойствами личности, которые снижают уровень готовности к деятельности, а группа «русские» свойствами, повышающими уровень готовности к деятельности.

Таким образом, анализ данных, полученных в результате использования методики Т. Лири, выявил более выраженные агрессивный и подозрительный тенденции у группы «двуязычные буряты» в сравнении с группой «русские». Полученные отличия позволяют сделать предположение о влиянии данных тенденций на уровень коммуникативности представителей двух этнических групп. Полагаем, что более выраженные тенденции агрессивности и подозрительности у группы бурят в сравнении с группой русских способствуют понижению степени коммуникативности.

Анализ результатов, полученных при проведении методики Розенцвейга, показал, что из семи показателей методики четыре демонстрируют значимые различия между обследуемыми трех этнических групп. Если проанализировать результаты по такому критерию, как направление реакции, то здесь наблюдаются различия только по показателю экстрапунитивные реакции (Е). Группа «русские» отличается большей частотой экстрапунитивных реакций. В то время как группа «буряты, говорящие на русском языке» отличается наименьшей частотой экстрапуни-тивных реакций в сравнении с группой «русские» (t=1,972, p<0,05).

Таблица 2

Показатели факторов в выборках трех групп испытуемых

|

Этнические группы Факторы |

Буряты, говорящие на русском и бурятском языках |

Русские |

Буряты, говорящие на русском языке |

|

E* |

42,83 |

46,43 |

41,02 |

|

I |

18,99 |

19,46 |

17,53 |

|

M |

36,22 |

34,05 |

37,89 |

|

OD* |

43,59 |

36,22 |

42,08 |

|

ED* |

31,15 |

34,85 |

30,86 |

|

NP* |

22,35 |

28,81 |

24,39 |

|

GCR* |

58, 17 |

47,84 |

59,31 |

Примечание.

E – экстрапунитивные реакции

I – интропунитивные реакции

M – импунитивные реакции

OD – тип реакции с фиксацией на препятствии

ED – тип реакции с фиксацией на самозащите

NP – тип реакции с фиксацией на удовлетворение потребности

GCR – коэффициент групповой конформности (мера индивидуальной адаптации субъекта к своему социальному окружению).

Данный факт свидетельствует о тенденции обследуемых группы «русские» осуждения внешней причины фрустрации: живое или неживое окружение, подчеркивается степень фруст-рирующей ситуации. В целом следует отметить, что по направлению реакции (агрессии), подразделяющейся на экстрапунитивные (Е), интропунитивные (I) и импунитивные (М), все три группы чаще демонстрируют экстрапунитивные реакции.

Что касается тенденции реагирования, которые могут быть отнесены либо к препятствен-но-доминантному (ОD), либо к самозащитному, деструктивному типу (ED), либо к упорствующему, конструктивному типу (NP) реакции, в котором проявляется стремление разрешить конфликт, то по этому показателю наблюдаются также существенные различия между представителями трех этнических групп.

Следует подчеркнуть, что для всех экспериментальных групп характерна тенденция чаще демонстрировать препятственно-доминантный тип реакции на фрустрацию и реже прибегать к конструктивному типу реакции. Значимые различия обнаружены между группами «русские» и «двуязычные буряты» и группой «русские» и «русскоговорящие буряты» (t = 3,340 p < 0,001).

Обследуемые группы «двуязычные буряты» в целом значительно реже демонстрируют конструктивный тип реакции на фрустрацию и значительно чаще прибегают к препятственно-доминантному типу ответов. Этот результат свидетельствует о сознательной или бессознательной тенденции обследуемых данной группы уйти от разрешения конфликтов и руководствоваться достаточно часто пассивной установкой по отношению к фрустрации. Подобная тенденция характерна для всех трех экспериментальных групп, однако более всего она выражена у обследуемых группы «двуязычные буряты», которым свойственно минимальное стремление к конструктивному типу реагирования на конфликтную ситуацию.

Значимые различия обнаружены между группами «русские» и «двуязычные буряты» и группой «русские» и «русскоязычные буряты» по показателям самозащитный, деструктивный тип (ED) (t = 1,972, p < 0,05) и упорствующий, конструктивный тип (NP) реакции (t = 3,340 p < 0,001).

Значительно большая частота реакций, предполагающих нахождение конструктивного выхода из конфликтной ситуации, наблюдается у обследуемых группы «русские», они же отличаются меньшей частотой препятственно-доминантного типа реакций в сравнении с обследуемыми двух других групп, кроме того, они чаще демонстрируют самозащитный тип реакции в отличие от остальных групп. Группы «двуязычные буряты» и «буряты, говорящие на русском языке» реже демонстрируют конструктивный тип реакции. Что касается обследуемых группы «буряты, говорящие на русском языке», то здесь они отличаются меньшей частотой реакции, предполагающей самозащиту.

Согласно данным, полученным при сравнении выборок трех групп, можно отметить о явно выраженной тенденции обследуемых группы «русские» осуждения внешней причины фрустрации: живое или неживое окружение, подчеркивается степень фрустрирующей ситуации в отличие от двух групп «буряты».

У группы «русские» чаще наблюдается потребность найти конструктивное решение конфликтной ситуации в форме либо требования помощи от других лиц, либо принятия на себя обязанности разрешить ситуацию, либо уверенности в том, что время или ход событий приведут к ее разрешению. Кроме того, они менее всего акцентируют внимание на препятствиях, вызывающих фрустрацию. Чаще отрицают или признают собственную вину. Испытуемые данной группы менее всего адаптированы к своему социальному окружению в сравнении с остальными группами.

В отличие от группы «русские» и группы «двуязычные буряты», группа «буряты, говорящие на русском языке» значительно реже осуждает внешнюю причину фрустрации, живое или неживое окружение. Они реже уклоняются от упрека, защищают свое «Я», реже порицают кого-либо. В сравнении с группой «русские» ими чаще акцентируются препятствия, вызывающие фрустрацию, они реже стремятся найти конструктивное решение конфликтной ситуации. Кроме того, они более всего адаптированы к своему социальному окружению в сравнении с остальными двумя группами.

Для группы «двуязычные буряты» в отличие от группы «русские» характерна тенденция значительно часто акцентировать внимание на препятствиях, которые вызывают фрустрацию, редко стремятся найти конструктивное решение в конфликтной ситуации. В сравнении с груп- пой «русские» реже демонстрируют активность в форме порицания кого-либо, менее склонны уклоняться от упрека, направлены на защиту своего «Я». У них наблюдается высокий уровень адаптированности к своему социальному окружению. Данный факт еще раз демонстрирует зависимость бурят от своей субкультуры.

Анализ особенностей фрустрационных реакций трех обследуемых групп выявил следующую картину. Для трех групп испытуемых характерна тенденция отвечать во фрустрационной ситуации с повышенной частотой в экстрапунитивной манере и очень редко в интопунитивной. То есть можно сказать, что испытуемые предъявляют повышенные требования к окружающим. Кроме того, во фрустрационных ситуациях у них чрезмерно выражена идея препятствия (оценка OD – тип реакции «с фиксацией на препятствии» показывает, в какой степени препятствие фрустрирует субъекта).

Интересными представляются результаты, полученные по показателю коэффициента групповой конформности (GCR). Обнаружены значимые различия (t = 3,340, p < 0,05) (таблица 2). Коэффициент групповой конформности у всех трех групп обследуемых немного выше среднего уровня. У обследуемых группы «буряты, говорящие на русском языке» и группы «двуязычные буряты» наблюдается высокий показатель коэффициента групповой конформности. Низкий коэффициент обнаружился у обследуемых группы «русские» (58,17; 59,31 против 47,84).

Таким образом, высокий показатель конформности позволяет еще раз обратиться к категориям интернальности и экстернальности и говорить о том, что испытуемые группы «буряты» относятся к экстерналам, а низкий показатель конформности у испытуемых группы «русские» позволяют отнести данную группу к интерналам, поскольку экстернальным людям чаще свойственна конформность.

Анализ степени коммуникабельности испытуемых, проведенный с помощью опросника Г. Айзенка, также обнаружил значимые статистические различия между выборками обследуемых трех этнических групп по показателю «экстравертность» (t = 3,340, p < 0,001) (табл. 3).

Таблица 3

Показатели по признакам интроверсия – экстраверсия и нейротизм – стабильность в выборках трех групп испытуемых

|

Этнические группы Признаки |

Двуязычные буряты |

Русские |

Буряты, говорящие на русском языке |

|

Интроверсия – экстраверсия* |

5,67 |

13,38 |

8,24 |

|

Нейротизм – стабильность |

7,10 |

6,94 |

6,66 |

Примечание. * Достоверность различий при p < 0,05.

В таблице представлены значимые отличия по показателю «экстравертность», выявленные между выборками групп «двуязычные буряты» и «русские», выборками «русские» и «русскоязычные буряты», также выборками «двуязычные буряты» и «русскоязычные буряты» (табл. 3).

Анализ результатов, проведенный с помощью опросника Айзенка, показал, что группа «русские» ориентирована преимущественно на экстравертную модель жизнедеятельности – активность направлена на внешнюю, предметную деятельность, общение и активное познание окружающего (13,38), в то время как группы «двуязычные буряты» (5,67) и «русскоязычные буряты» (8,24) – на интровертную, ориентированную на самопознание, на анализ явлений внутреннего мира как высшей ценности.

Полученные данные были сопоставлены с типами культур, представленными в культурологии. Как и личности, они ориентированы преимущественно или на экстравертную модель жизнедеятельности, или на интровертную.

Экстравертный тип культур, условно-западная культура (группа «русские»), подвижнее и динамичнее.

Культуры же интровертного типа, условно-восточная культура (группа «буряты»), более насыщенны духовно, но зачастую их жизнедеятельная активность ослаблена.

Вышеуказанные особенности культур – интровертность и экстравертность – подтверждают также результаты, полученные в исследовании, проведенной Р.Д. Санжаевой. Одним из этапов ее исследования был опрос, проведенный среди тысячного населения Агинского Бурятского автономного округа Читинской области (табл. 4).

Таблица 4

Ответы респондентов на вопрос «Что Вы включаете в понятие «культура народа»?

|

Варианты ответов |

Буряты |

Русские |

||

|

Кол-во |

% |

Кол-во |

% |

|

|

1. Особенности взаимоотношений между людьми |

236 |

36,0 |

165 |

55,9 |

|

2. Обычаи и традиции |

541 |

82,6 |

196 |

66,4 |

|

3. Национальный характер |

122 |

18,6 |

53 |

17,9 |

|

4. Национальное искусство |

285 |

43,5 |

85,0 |

28,8 |

|

5. Религия |

245 |

37,4 |

60 |

20,3 |

|

6. История народа |

268 |

40,9 |

124 |

42,0 |

|

7. Язык |

259 |

39,5 |

97 |

32,8 |

|

8. Другое |

2 |

0,3 |

5 |

1,7 |

|

9. Затрудняюсь ответить |

2 |

0,3 |

4 |

1,4 |

|

Итого |

655 |

100 |

295 |

100 |

Опрос показал разницу в отнесении предложенных категорий к понятию «культура народа». Так, большинство респондентов-бурят относят к понятию «культура народа» такие категории, как обычаи и традиции, национальное искусство, язык, религия, национальный характер. У большинства респондентов-русских в данное понятие включены особенности взаимоотношений между людьми, история народа.

В оценке особенностей поведения в конфликтных ситуациях по тесту К.Н.Томаса сравнение показателей трех групп не обнаружило статистически значимых отличий (табл. 5).

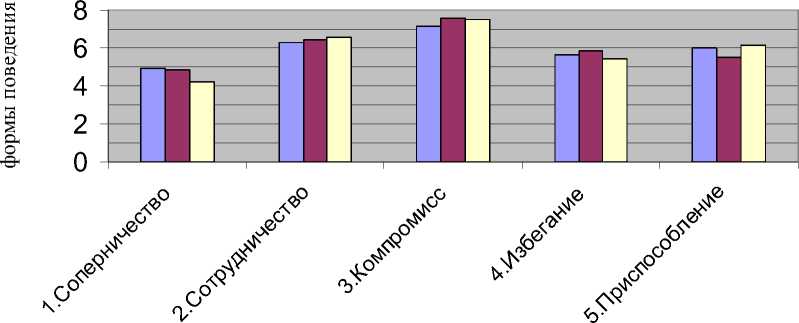

Единственное, что обращает на себя внимание, это степень выраженности, последовательность проявления тенденций реагирования на конфликт у каждой этнической группы (рис. 2).

двуязычные буряты русские русскоязычные буряты

Рис. 2.Тенденция выраженности способов реагирования в конфликтных ситуациях в выборках трех групп

Количественный анализ результатов трех выборок обнаружил следующую картину: тенденция выраженности способов реагирования одинаковая у испытуемых всех трех групп, за исключением таких форм поведения, как приспособление и избегание . Доминирующим способом реагирования в конфликтных ситуациях для представителей всех трех групп является компромисс . Значительна степень выраженности по показателям выборок формы поведения сотрудничество , также характерная для представителей трех групп. Наименее выраженным способом реагирования в конфликтных ситуациях для испытуемых всех трех групп выступает соперничество (табл. 5).

Таблица 5

Показатели особенностей реагирования на конфликтные ситуации в выборках трех групп испытуе мых

|

Этнические группы Формы поведения |

Двуязычные буряты |

Русские |

Буряты, говорящие на русском языке |

|

1. Соперничество |

4,96 |

4,86 |

4,20 |

|

2. Сотрудничество |

6,29 |

6,42 |

6,60 |

|

3. Компромисс |

7,14 |

7,56 |

7,47 |

|

4. Избегание |

5,63 |

5,89 |

5,44 |

|

5. Приспособление |

5,97 |

5,51 |

6,13 |

Итак, в результате анализа данных выборок можно отметить, что для разрешения конфликтной ситуации испытуемые всех трех групп: «буряты, говорящие на двух языках», «русские» и «буряты, говорящие на русском языке», чаще всего прибегают к компромиссу, т.е. стремятся удовлетворить интересы каждой из сторон наполовину. Иногда представители этих групп стремятся прийти к альтернативе, чтобы полностью удовлетворить интересы обеих сторон, что отражает реальную необходимость приложения интеллектуальных, эмоциональных и других усилий для осуществления сотрудничества. Это единственный способ выхода из конфликта, который позволяет одновременно достичь искомого результата и не нарушить отношения между партнерами. Иногда в ситуации конфликта они приносят в жертву собственные интересы ради другого или же игнорируют конфликтную ситуацию, делают вид, что ее не существует, и не предпринимают никаких шагов по ее разрешению или изменению. Значительно реже стремятся добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому.

Таким образом, анализ данных, полученных в результате использования методики Т. Лири, обнаружил более выраженные агрессивную и подозрительную тенденции у группы «двуязычные буряты» в сравнении с группой «русские», что позволило сделать предположение о влиянии данных тенденций на уровень коммуникативности представителей двух этнических групп. Полагаем, что более выраженные тенденции агрессивности и подозрительности у группы бурят в сравнении с группой русских способствуют понижению степени коммуникативности, что выявляет менее выраженную коммуникативную активность группы бурят в сравнении с группой русских. Кроме того, результаты опросника Айзенка показали более высокий уровень коммуникативности у испытуемых группы «русские» в сравнении с группой «буряты», у которых активность направлена на общение. Группа «русские» ориентирована преимущественно на экстравертную модель поведения, группа буряты – на интровертную. Данный факт выявляет более высокий уровень коммуникативности у испытуемых группы «русские», для которых активность направлена на общение, и более низкую степень коммуникативности группы «буряты», у которых активность направлена на самопознание.