Исследование разновременной стоянки и неолитического могильника Усть-Зелинда-1 (Северное Приангарье)

Автор: Гаркуша Ю.Н., Гришин А.Е., Марченко Ж.В., Казакова Е.А., Дудко А.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Охранно-спасательные исследования ИАЭТ СО РАН на объектах культурного наследия Азиатской России

Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521910

IDR: 14521910

Текст статьи Исследование разновременной стоянки и неолитического могильника Усть-Зелинда-1 (Северное Приангарье)

Памятник Усть-Зелинда-1 располагается в Усть-Илимском районе Иркутской области, на левом берегу приустьевого участка р. Зелинды (правый приток р. Ангары). Объект обнаружен в 1997 г. и несколько раз обследовался при разведочных работах Е.О. Роговским в 2007 и 2011 гг.

В 2012 г. произведены первые стационарные работы на площади 1050 м2. Выделены культурные горизонты, относящиеся к эпохам средневековья, раннего железа, неолита и бронзы (предварительно). Количественно преобладают материалы неолитического времени и средневековья. Стратиграфическая ситуация является типичной для большинства стояночных комплексов Северного Приангарья и характеризуется слабой стра-тифицированностью культурных отложений. В процессе работ выявлено 85 археологических комплексов разных видов, в т.ч. три погребения, на которых остановимся подробнее.

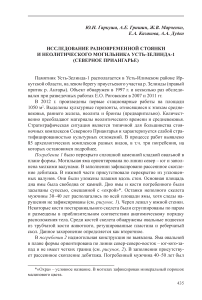

Погребение 1 было перекрыто сплошной каменной кладкой овальной в плане формы. Могильная яма ориентирована по линии север - юг и заполнена мелкими валунами. В заполнении зафиксировано рассеянное скопление дебитажа. В нижней части присутствовало перекрытие из уплощенных валунов. Они были уложены плашмя вдоль стен. Основная площадь дна ямы была свободна от камней. Дно ямы и кости погребенного были засыпаны супесью, смешанной с «охрой»*. Останки неполного скелета мужчины 30-40 лет располагались по всей площади ямы, хотя следы нарушения не зафиксированы (см. рисунок, 1 ). Череп лежал у южной стенки. Некоторые кости посткраниального скелета были сгруппированы по парам и размещены в приблизительном соответствии анатомическому порядку расположения тела. Среди костей скелета обнаружены овальные подвески из трубчатой кости животного, ретушированные пластина и реберчатый скол. Данное захоронение определяется как вторичное.

В погребении 2 надмогильная конструкция не выявлена. Яма овальной в плане формы ориентирована по линии север-северо-восток – юг-юго-запад и не имеет четких границ (см. рисунок, 2 ). В заполнении присутствует рассеянное скопление дебитажа. Погребенный мужчина 40–50 лет был

*«Охра» – условное название. В могилах зафиксирован минеральный порошок малинового цвета.

Рис. Погребения 1 ( 1 ), 2 ( 2 ) и 3 ( 3 ). Усть-Зелинда-1.

уложен на правый бок в скорченной позе, головой на северо-восток. Сопроводительный инвентарь отсутствовал.

Надмогильная конструкция погребения 3 состояла из валунов, расположенных неполным кольцом, оконтуривающим северо-западную часть могильного пятна. В заполнении присутствовали одиночные мелкие валуны и рассеянное скопление дебитажа. Контур могильной ямы имел форму овала, ориентированного по линии северо-запад – юго-восток (см. рисунок, 3 ). На дне in situ располагался скелет мужчины 50–60 лет. Тело было уложено на живот, вытянуто, головой на юго-восток. Череп лицевой частью был повернут вниз. Расположение костей рук позволяет предположить, что они были зафиксированы за спиной. Берцовые кости отсечены. Недостающие их части располагались на удалении от скелета в дополнительном углублении в анатомическом порядке, согласно положению и ориентации тела. По дну и на костях присутствуют локальные пятна «охры» бордового цвета. Сопроводительный инвентарь отсутствовал.

Таким образом, каждое погребение характеризуется специфическим набором признаков, а также скудным и невыразительным сопроводительным инвентарем. В этой ситуации определение культурно-хронологической характеристики возможно с большим допуском.

В погребении 1 наблюдается смешение китойской и исаковской погребальных традиций. Первая, без сомнения, характеризуется наличием сплошной «охристой» засыпки и традицией вторичного захоронения [Ба-залийский, 2012, с. 66–67]. Однако в настоящее время сплошная засыпка выявлена и в позднеглазковских комплексах на западном побережье Байкала [Горюнова и др., 2004, с. 57]. Каменные кладки характерны для групп ранненеолитических могил, расположенных севернее и северо-восточнее ареала распространения «классической» китойской погребальной традиции, для которой подобные сооружения не свойственны [Базалийский, 2012, с. 66–67]. В свою очередь, наличие овальных каменных кладок, заполнение внутреннего пространства камнями, южная, с отклонением к востоку, ориентация погребенных (головой вверх по течению реки), а также присутствие охры характеризует исаковскую погребальную традицию [Ба-залийский, 2012, с. 87]. Отметим значительное сходство данного комплекса с группой неолитических погребений могильника Усть-Зелинда-2 (см. статью Марченко, Гаркуши, Гришина и Казаковой в данном сборнике).

Единичные скорченные погребения эпох неолита и бронзы встречаются в Прибайкалье. Для скорченных погребений Северного Приангарья близость к глазковской культуре просматривается по наличию характерного погребального инвентаря [Привалихин, 2009; Славинский и др., 2010]. Данные комплексы отличаются от погребения 2 расположением умершего на левом боку, головой на северо-запад. Предварительно погребение 2 можно отнести к эпохе неолита. Косвенным доводом является его северовосточная ориентировка, доминирующая в ранненеолитических погребениях [Базалийский, 2012].

Случаи захоронения тела умершего в вытянутом положении на животе (погребение 3) являются исключительными для неолитических памятников Прибайкалья [Базалийский, 2012, с. 59, 71]. Дополнительные манипуляции с телом (связывание рук за спиной, отсечение нижних конечностей и обособление их в пределах погребального комплекса) придают специфичность данному погребению, но в целом соответствуют практике погребального ритуала данной эпохи [Базалийский, 2006]. На неолитическую принадлежность косвенно указывают и локальные пятна охры. Отметим также, что все изученные погребения тяготеют к ангарскому краю террасы, а могилы 2 и 3 располагаются в 1,5 м друг от друга, что может свидетельствовать об их близкой хронологической позиции.

Среди объектов, характеризующих разновременную стоянку, следует отметить остатки металлургического комплекса , образованного несколькими сооружениями, сгруппированными на небольшой площадке. Комплекс включает следующие элементы: остатки печи с каменными стенками; яму с оформленной камнями канавой-поддувом; четыре придонных части простейших металлургических горнов в виде остатков углубления с глиняной обмазкой. Данный образец компактного расположения металлургических объектов трех разновидностей свидетельствует об относительно одновременном использовании различных типов сооружений. Комплекс сопровождается слоем с остатками шлака, фрагментов обмазки и кусочками крицы.

Из большого разнообразия углублений и скоплений камней интересны конусовидные ямы с пологими стенками и скругленным дном, придонная часть которых выложена камнями . Контур сооружений либо округлый, либо со слабо выложенными углами. Размеры варьируют в пределах 0,4– 0,7×0,4–0,7 м. Глубина ямы относительно уровня древней поверхности 0,3–0,4 м. В центре – мелкие камни в 1–3 слоя, по краям – плоские плитки, расположенные на ребре. Заполнение – темно-серая, часто сажистая супесь, иногда включения углей. Функционально эти объекты можно интерпретировать как хозяйственные сооружения, предназначенные, например, для приготовления пищи. Судя по стратиграфическим наблюдениям, их можно связать с эпохой средневековья.

Обращают на себя внимание скопления мелких окатанных камней (галечек). В одном случае это три компактных скопления (диаметр 10–15 см) плотно расположенных камней (2–3 слоя), которые указывают на первоначальное положение в органической, не дошедшей до нас емкости и/или в углублении. Количество предметов колеблется от 13 до 19. Другие артефакты в комплексах не найдены. Второй вариант данных объектов – более рассеянные скопления окатанных камней с большим разнообразием форм и размеров предметов. Эта разновидность отличается и большим количеством галек – 29 и 46. По стратиграфическим наблюдениям, обе разновидности «комплексов с гальками» сформированы в средневековье или еще позднее. Назначение их определить пока не представляется возможным, но, очевидно, скопления созданы искусственно. Кроме того, эпохами ран- него железного века и средневековья можно датировать развалы керамических сосудов, ямы хозяйственно-бытового назначения, остатки кострищ и каменные кольцевидные конструкции небольшого диаметра.

Выделяются также пять ям , располагавшихся по «дуге», в непосредственной близости друг от друга. Все углубления имели округлый контур, однородную, насыщенно черную супесь в заполнении и плавно сужались ко дну. Глубина ям варьировала в пределах 0,12–0,18 м. Три из этих ям располагались вплотную друг к другу. Находок либо нет, либо они относятся к верхней части заполнения. По стратиграфическим наблюдениям, создание данных углублений можно отнести к периоду неолита – бронзового века. Кроме того, четыре из описанных объектов находятся в непосредственной близости от неолитического погребения 1. Следовательно, данные комплексы сооружены относительно синхронно, возможно, имели сходное назначение и могли быть связаны с погребальным комплексом 1.

В результате работ этого полевого сезона подтверждено наличие на разновременной стоянке неолитического могильника. Исследование культурных напластований не закончено.