Исследование разрывных характеристик шерстяных войлоков

Автор: Отыншиев М.Б., Рустемова А.О., Нуржасарова М.А., Лопандина С.К.

Журнал: Вестник Алматинского технологического университета @vestnik-atu

Рубрика: Техника и технологии

Статья в выпуске: 4 (121), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуются разрывные характеристики шерстяных войлоков в зависимос-ти от их объемной плотности. При изучении динамики разрыва войлочных полотен раз-личной плотности выведена эмпирическая зависимость разрывных характеристик шерстя-ных войлоков от их объемной плотности. Выявлено, что диаграмма зависимости разрывного удлинения войлока от ее разрывной нагрузки различается от изменения ее объемной плот-ности, что позволяет прогнозировать свойства шерстяных войлоков, обеспечивающих ка-чество готовых полотен.

Шерсть, войлок, волокно, плотность войлока, прочность, разрывные характеристики

Короткий адрес: https://sciup.org/140243611

IDR: 140243611 | УДК: 687.03

Текст научной статьи Исследование разрывных характеристик шерстяных войлоков

Введение Шерстяной войлок – это нетканый ма- териал, вырабатываемый как ручным, так и механическим способом. Для изготовления одежды, в зависимости от ее назначения, могут вырабатываться войлоки различной объемной плотности[1]. Следует отметить, для того чтобы эксплуатационные свойства таких материалов оставались высокими, необходимо прогнозирование свойств проектируемых войлочных полотен, что является актуальным.

В изготовлении нетканых полотен свой-лачиванием и валкой накоплен значительный практический опыт по использованию сырья [2,3]. Однако проектирование свойств войлоков до настоящего времени разработано недостаточно.

Известно, что важной характеристикой качества шерстяных войлоков является его прочность на растяжение (разрыв). Наиболее распространенными являются методы испытания материалов на прочность при одноосном растяжении в режиме постоянной скорости деформации [4]. При разрыве войлочного шерстяного полотна, состоящего из спутанных волокон, последние, связанные между собой силами сцепления и трения, находятся одновременно в сложном взаимодействии. При разрыве волокон начинается их взаимное движение между собой и возникают сложные явления, которые требуют более детального исследования.

Объекты и методы исследования

Объектами исследования являются разрывные характеристики шерстяных войлоков , процесс испытания войлоков на прочность к растяжению (разрыву).

В работе использован экспериментально-теоретический метод исследования; методы определения плотности, разрывной нагрузки и удлинения войлока соответствуют ГОСТ 314-72 «Войлок, детали из войлока, штучные войлочные изделия. Правила приемки и методы испытаний».

Результаты и их обсуждение

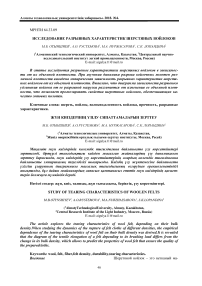

Войлок представляет собой уплотненную массу волокон, пронизывающих толщу материала в различном направлении. При растяжении войлока в испытаниях на разрыв -ные характеристики, волокна, расположенные в направлении разрыва, начинают сначала распрямляться и скользить по огибающим их другим волокнам. Очевидно, что при проскальзывании волокно встречает препятствия из других волокон, возникает необходимость преодолеть силы сцепления и трения о другие волокна (рис. 1).

Рисунок 1 - Возникновение усилий в продольном пучке волокон при взаимодействии с поперечными волокнами

Тогда при движении волокон при разделении в наиболее слабом месте в каждом пучке возникнут усилия, в результате которых в зоне между местом разделения (начала разрыва) возникнет натяжение Ров, направлен- ное по этой ветви касательно к 1-му огибаемому волокну. Чтобы осуществить дальнейшее продвижение волокна по поперечным волокнам, необходимо к этой половине волокна приложить силу Р1в, которая, по

Эйлеру, будет равна[5]:

P 1 = Ро в е ^ф 1 , (1)

где: ф т - угол охвата верхней ветвью пучка 1-ого поперечного волокна, рад;

ц - коэффициент трения между волок нами шерсти;

е - основание натуральных логарифмов.

При дальнейшем растяжении следующий участок волокна стремится распрямиться и начинает воздействовать на следующее поперечное волокно. Чтобы осуществить проскальзывание ветви по 2-му волокну, к ветви по другую сторону от этого волокна необходимо приложить силу рв = рвецф2 ~ рое(Р1 + ф2),

где ф2 — угол охвата ветвью пучка 2-го волокна, рад.

В зоне между 2 и 3-й поперечными волокнами одна ветвь волокна будет уже испытывать натяжение Р 2в .

Для того, чтобы произошло дальнейшее движение одной ветви волокна, необходимо проскальзывание с каждым последующим поперечным n-нымволокном, то надо прило- жить к ветви усилие

рв = рве^(Р1+Р2+^+Рп) = рвец!.р

где фп- угол охвата верхней ветвью пучка последнего поперечного волокна, рад.

Таким образом, формула (3) определяет усилие, которое надо приложить к одной из ветвей волокна в месте ее разделения, чтобы происходило дальнейшее отделение этой ветви от другой ветви волокна и проскальзы- вание по поперечным волокнам.

Положения, приведенные для одной ветви пучка или для одного волокна ветви, можно применять и для нескольких ветвей или волокон. Поэтому, если часть пучка, находящаяся в массе поперечных спутанных волокон, разделена волокнами на несколько натянутых ветвей (волокон), то суммарное усилие в месте разрыва войлока, обеспечивающее скольжение всех ветвей (волокон) по поперечным волокнам с дальнейшим разделением ветвей на более мелкие ветви и на волокна, будет равно:

р" =^рь =^(рвел2р). (4)

Суммарное усилие будет тем больше, чем больше количество ветвей (4) образовалось в части пучка при проникновении в нее других волокон, то есть при более высокой плотности войлока.

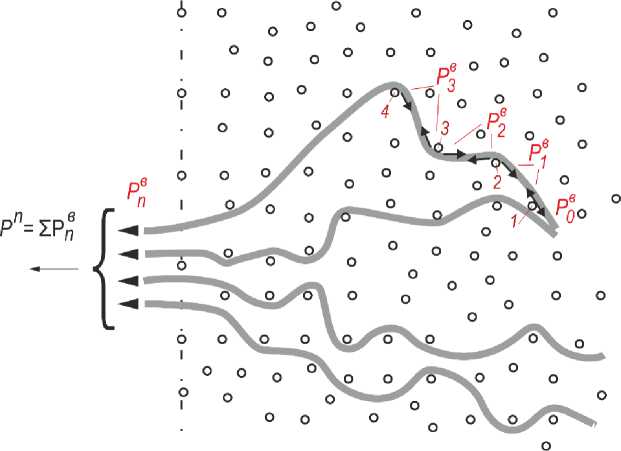

Рассмотрим действие сил, возникающих у вытягиваемого волокна . Сила, с которой та или иная ветвь пучка (или отдельное волокно) действует на каждое волокно, зависит от того, какое усилие действует на ветвь (волокно) у данного поперечного волокна и на какой угол она охватывает это волокно. Допустим, что волокно, которое движется в направлении 1-2 (рис.2), огибает ветвь пучка, состоящую из нескольких или одного волокна и стремящееся скользить поперек других волокон в направлении, обратном направлению движения этих волокон.

Рисунок 2 - Схема для определения результативной силы Р, действующей на волокно

При этом ветвь начинает касаться от- дельного волокна в точке А и здесь к ветви

приложена сила P i ; угол охвата ветвью этого волокна равен ф 1 (в радианах). Ветвь перестает касаться волокна в точке В, где к ветви приложена сила P i+i .

Таким образом:

P i+i = Pt е ^ (5)

В результате действия ветви с усилиями Pi и Pi+1на отдельном волокне возникает окружное усилие Рокр, которое вызывается силами трения, возникающими между ветвью и поперечным волокном:

PPi+i - Pi = Pt(e^ - 1) (6)

Это усилие есть сумма элементарных сил трения на дуге охвата ветвью волокна и оно стремится повернуть волокно вокруг его оси.

Усилие, с которым ветвь действует на поперечнее волокно, стремясь ее согнуть, можно определить из следующих построений: находим точку К пересечения направлений сил PiИPi+1; от этой точки по этим направлениям отложим отрезки КА1=Pi и КВ1=Pi+1; построив параллелограмм сил, найдем результативную силу Р=СК, с которой ветвь действует на поперечное волокно, стремясь его согнуть.

Так как ∟АКВ=180 ЬСА 1 К=ЬСВ 1 К=ф °;

из АА 1 СК находим:

φº, то

P = ^Pi2+P2 +i

-

2P

i

P

i+i

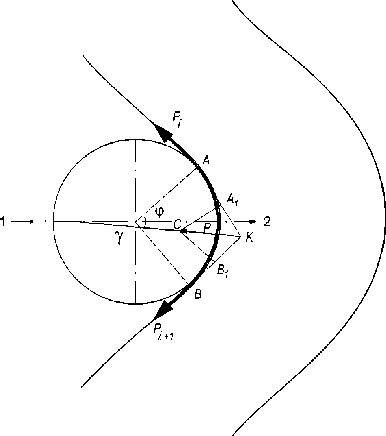

Cos (7) подставляя Рi+1=РiеЦФ, получим окончательное значение результативной силы Р: P = P^l + е2^ф — 2е^ф cos p° (8) Анализ формулы (8) показывает, что результативная сила Р, с которой ветвь действует на поперечное волокно, зависит от угла охвата ф и от натяжения Pi, которое испытывает ветвь; при угле охвата φ=0º (т.е. когда ветвь проходит по касательной к поперечне-му волокну) сила P=0; при малых углах охвата сила P оказывается меньше натяжения Pi; начиная примерно с ф>51,5°, сила P становится уже больше Pi, быстро увеличиваясь по мере роста угла охвата ф. Как показали исследования мест разрыва войлоков, разрыв происходит либо путем вытягивания волокон их обеих частей, либо разрывом составляющих волокон и либо часть волокон вытягивается, а часть разрывается. Значит можно утверждать, что усилие, действующее на каждое волокно, может быть меньше или больше разрывной нагрузки шерстяного волокна. В соответствии с формулой Эйлера, чем больше натягивается войлок-под действием разрывной нагрузки, тем больше становится сила нормального давления. Таким образом, волокна при растяги -вании войлока сначала распрямляются, затем, пока сила трения не превысит разрывную нагрузку, волокна вытягиваются из войлока и только потом волокна, у которых сила трения превысит разрывную нагрузку, обрываются. Как показали эксперименты (табл.1), диаграмма усилия разрыва и удлинения вой -лока зависит от его плотности (рис.3). Таблица 1 - Экспериментальные данные по разрывным характеристикам шерстяных войлоков, согласно методике ГОСТ [6] № обр. Плотность войлока,!, г/см3 Основа (вдоль полотна) Уток (поперек полотна) Разрывная нагрузка, P,H Удлинение, £, % Разрывная нагрузка, Р, Н Удлинение, ε, % 1 0.098 142 140,2 123 145,6 2 0,161 314 96,1 172 90,3 3 0,207 427 56,6 388 58,9 При малых плотностях войлока (рис.3, кривая 3) происходит только распрямление и вытягивание волокон из массы в зоне разрыва. То есть разрыв войлока происходит без обрыва волокон. При средних плотностях войлока (рис.3, кривая 2) сначала наблюдается вытягивание волокон, но некоторые волокна, испытывающие нагрузки, превышающие разрывную нагрузку волокон, обрываются, при этом сила разрыва уменьшается. При дальнейшем растяжении на концы волокон усилия увеличиваются, вновь возрастает усилие разрыва. Такой процесс может повторяться несколько раз до окончательного разрыва войлока. Следует отметить, что при высокой плотности (рис.3, кривая 1) на волокна сразу начинают действовать усилия, превышающие разрывную нагрузку. Полотно разрывается при значительно меньшем удлинении. Рисунок 3 - Зависимость разрывных характеристик войлока от его объемной плотности, при разрыве поперек полотна; линия 1- для войлока малой плотности, 2- для войлока средней плотности, 3- для войлока большой плотности. Выводы 1. Выведена эмпирическая зависимость разрывных характеристик шерстяного войлока от его объемной плотности. 2. Диаграмма разрывной нагрузки войлока от его разрывного удлинения различается при изменении его объемной плотности. 3. При малых объемных плотностях разрыв войлока происходит без разрыва составляющих его волокон. 4. При большой плотности разрыв войлока происходит с одновременным обрывом волокон. При этом его разрывное удлинение значительно меньше по сравнению с показателями для войлока малой объемной плотности. Результаты исследования позволяют прогнозировать прочность шерстяных войлоков в целях повышения качества изготавливаемых полотен.

Список литературы Исследование разрывных характеристик шерстяных войлоков

- Фот Ж.А. Перспективы применения сов-ременных валяных полотен для производства одежды верхнего ассортимента//Международный журнал прикладных и фундаментальных исследо-ваний. -2016. -№ 5-2. -с. 180-183. . Режим доступа. URL: http://applied-research.ru/ru/article/view?id=9219 (дата обращения: 01.06.2018).

- Сыдыкова Ж.А. Разработка метода проек-тирования и изготовления деталей одежды объемной формы из войлока: автореферат дис.… канд. техн. наук: 05.19.04. -М.: МГУДТ, 2012. -23 с.

- Бектемирова Л.С. Разработка методов мо-дификации деталей одежды из войлока на основе комбинаторных принципов: автореферат дис.. канд. техн. наук: 05.19.04 -М.: МГУДТ, 2013. -21 с.

- Бершев Е. Н. Технология производства нет-каных материалов. -М.: Просвещение, 1987. -226 с.

- Гусев В.Е. и др. Прядение шерсти и хими-ческих волокон. -М.: Легкая индустрия, 1974. -552 с.

- ГОСТ 314-72. Войлок, детали из войлока, штучные войлочные изделия. Правила приемки и методы испытаний. М.: ИПК Издательство стан-дартов, 2002. -14 с.