Исследование режимов магнетронного напыления тонких пленок титана для криогенных детекторов

Автор: Ляхов Игорь Геннадиевич, Кузьмин Артем Александрович, Ильин Алексей Сергеевич, Ермакова Марина Александровна, Булах Константин Викторович

Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt

Рубрика: Нанотехнология и нанометрия

Статья в выпуске: 1 (17) т.5, 2013 года.

Бесплатный доступ

Проведено исследование тонких пленок титана, получаемых при различных режимах магнетронного напыления на кремниевой подложке с помощью электрических измерений при Т = 300 K и 77 K, исследований на атомно-силовом микроскопе (АСМ) и рентгеновской дифрактометрии (XRD). Показано, как зависит остаточное удельное сопротивление пленок (и критическая температура сверхпроводящего перехода Тс) от параметров напыления. Данные сопоставлены с измерениями на АСМ и XRD.

Сверхпроводниковые болометры, сенсоры на краю перехода, тонкие сверхпроводниковые пленки титана, экспресс метод оценки критической температуры, рентгеновская дифрактометрия

Короткий адрес: https://sciup.org/142185898

IDR: 142185898

Текст научной статьи Исследование режимов магнетронного напыления тонких пленок титана для криогенных детекторов

В последние годы активно развиваются исследования и разработки сверхчувствительных матриц на. основе сверхпроводниковых болометров-сенсоров для пассивной радиолокации на. частотах терагерцового диапазона. (0.3-10 ТГц), включая изображающие радиометры для наземных и космических астрономических комплексов, систем безопасности, медицинской диагностики, контроля окружающей среды и различной продукции. Одним из объектов исследований и разработок на. этом пути является сверхпроводниковый болометр-сенсор, работающий на краю сверхпроводникового перехода (СКП-болометры) [1]. Чувствительный элемент такого болометра, представляет собой тонкую пленку металла. Критическая температура, перехода, такого сверхпроводника, должна, быть близка, к рабочей температуре используемых рефрижераторов. Чем ниже рабочая температура, прибора, тем более чувствительным его можно сделать. В случае сорбционных рефрижераторов на Нез с минимальной температурой ~300 мК в качестве сверхпроводника подходит тонкая титановая пленка. Критическая температура, у такой пленки будет зависеть от ее толщины [2]. Толстые пленки титана имеют критическую температуру в районе 0.5-0.39 К. Уменьшая толщину титановой пленки до 30-100 нм, можно получить температуру перехода, в районе 350-360 мК, которая подходит для работы рефрижератора.

К сожалению, температура Тс сверхпроводящего перехода в тонких титановых пленках магнетронного напыления часто заметно понижена, (ниже рабочей температуры рефрижератора), так как определяется не только размерным эффектом, но и морфологией (дефектами) пленки, и концентрацией примесей.

Все немагнитные примеси линейно уменьшают температуру сверхпроводящего перехода, при увеличении их концентрации с (при с << 0.01) с коэффициентом: dTc/dc ~ -10-6 мК [4]. Влияние магнитных примесей также линейно по концентрации, но более сильное: dTc/dc ~ -10-5 мК [3]. Согласно работе [3], марганец — единственный переходный элемент, магнитный момент которого локализуется в титане.

На сверхпроводящие свойства, также влияют структурные дефекты пленки (дефекты в кристаллитах, размер кристаллитов, аморфная фаза, пористость, внутренние микронапряжения). Вместе с примесями они дают вклад в рассеяние электронов, который при низких температурах является основным и поэтому определяет величину остаточного удельного сопротивления тонких пленок титана. Остаточное удельное сопротивление металлических пленок уже не зависит от температуры и определяет нижний предел сопротивления для данного материала, при низких температурах.

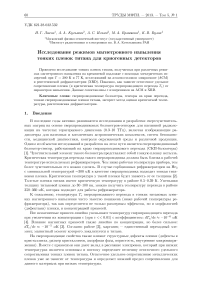

Влияние статических дефектов на температуру сверхпроводящего перехода рассмотрено в теоретической работе Testardi и Mattheiss [4], а также в экспериментальной работе Pasca et al. [5] по исследованию титановых пленок для криогенных детекторов. В случае со сверхпроводящим переходом авторы использовали теорию McMillan [6] о зависимости критической температуры перехода от плотности состояний на уровне Ферми, чтобы таким образом получить Тс = Тс(р). Для титановых пленок вы числения дают зависимость Тс(р), представленную на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость Тс от остаточного сопротивления пленки титана (сплошная линия - теоретический расчет, точки - результаты экспериментальных измерений в работе [5])

Таким образом, измеряя остаточное удельное сопротивление титановых пленок можно предсказать их критическую температуру. С другой стороны, характер структурных дефектов в титановых пленках сильно зависит от режимов осаждения данного материала. В данной работе исследовались титановые пленки, получаемые с помощью магнетронного напыления на кремниевую подложку. При помощи измерения их остаточного удельного сопротивления были найдены режимы, при которых получаются пленки с наибольшей критической температурой. Это позволит получать пленки с предсказуемой Тс, варьируя только их толщину. Также были проведены исследования таких пленок методами АСМ и XRD для более полного описания морфологии осаждаемых пленок.

2. Изготовление образцов2.1. Описание образцов

Образец представляет собой пленку титана, осажденную методом магнетронного распыления (DC-magnetron sputtering) на подложку из монокристаллического кремния с удельным сопротивлением 4 Омюм. Заметим, что при указанных рабочих температурах рефрижератора (0.3 К) проводимостью кремния можно пренебречь.

В процессе изготовления серий образцов варьировались следующие параметры осаждения: давление аргона в камере напыления р, расстояние от мишени до подложки d и мощность W, подводимая к магнетрону. Одна серия — это три прямоугольные полоски кремния (размером 25 х 5 мм) с осажденным на них титаном для измерения электрического сопротивления при комнатной температуре и температуре кипения жидкого азота, а также подложка большей площади для исследования в атомно-силовом микроскопе и рентгеновском дифрактометре. Для напыления титана использовалась установка магнетронного напыле- ния со шлюзовой загрузкой подложек LS 730S VAAT, в которой была установлена титановая мишень с чистотой 99.999%. Остаточное давление в вакуумной камере не превышало 5•10—8 мбар.

2.2. Параметры изготовления образцов

Процесс изготовления образцов состоял из двух основных этапов: калибровки напылительной установки и напыления титановой пленки ожидаемой толщины на подготовленные подложки кремния. Было получено 13 серий образцов (табл. 1, толщина пленок ~150 нм).

Таблица!

Пленки Ті, полученные при различных режимах осаждения

|

Серия |

Мощность (W), Вт |

Давление (р) •10-3 мбар |

Расстояние до мишени (d), мм |

Скорость осаждения, А /с |

|

U2 1 _ |

300 |

5 |

70 |

6.2 |

|

U2 2 _ |

600 |

5 |

70 |

11.5 |

|

U2 3 _ |

200 |

5 |

70 |

4.6 |

|

U2 4 _ |

600 |

1 |

70 |

13 |

|

U2 5 _ |

300 |

1 |

70 |

7.3 |

|

из 1 _ |

200 |

1 |

70 |

4.4 |

|

из 2 _ |

600 |

10 |

70 |

12.3 |

|

из 3 _ |

300 |

10 |

70 |

7.5 |

|

из 4 _ |

200 |

10 |

70 |

5.1 |

|

U4 1 _ |

300 |

50 |

70 |

5.5 |

|

U4 2 _ |

600 |

50 |

70 |

11.9 |

|

U4 3 _ |

600 |

5 |

50 |

19.7 |

|

U4 4 _ |

200 |

5 |

50 |

7.5 |

3. Исследование образцов3.1. Экспресс-метод оценки критической температуры [18]

В [5] показано, что удельное сопротивление металла в нормальном состоянии описывается формулой

Pt = Pres + Pph, (1)

где pres — удельное остаточное сопротивление, зависящее только от наличия примесей и дефектов в решетке; ррн — удельное сопротивление, обусловленное тепловыми колебаниями решетки. В статье [5] также показано, что ррн(Т ) в целом представляет собой достаточно сложную зависимость, но на участке Т > Өп(^ линейно зависит от температуры. Это позволяет представить удельное сопротивление pres, величина которого фактически служит мерой качества пленки, в виде функции соотношения удельных сопротивлений пленки при комнатной температуре и температуре кипения жидкого азота ( Т = 77 К) — коэффициента 977- ИЗ (1)

Pres = Рр^(300 K)(1 - С^)/^ — 1), (2)

где PPh(300 K) — фононный вклад в удельное сопротивление при комнатной температуре, с = Pph(77 K)/pp^(300 K). Фононный вклад в удельное сопротивление зависит только от типа материала и является табличной величиной. В статье [5] авторы теоретически и экспериментально оценивают p ph (300 K) =44 — 49 мкОмюм, а с = 0.1.

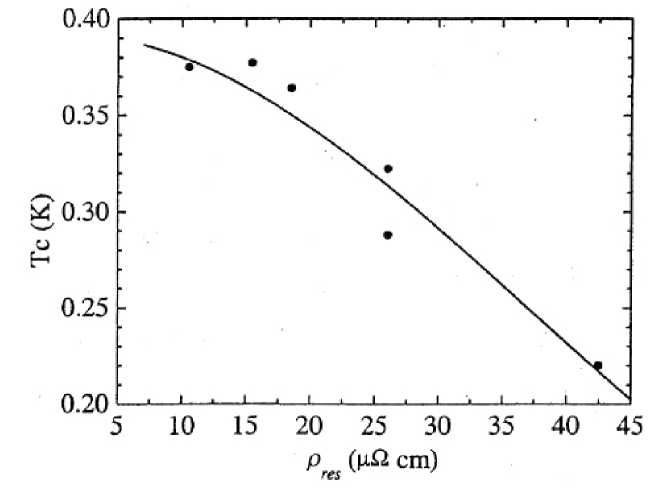

Экспериментальные данные (вместе с теоретической кривой, рассчитанной по формуле (2)) о зависимости остаточного сопротивления пленки от ^77 представлены на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость остаточного сопротивления пленки титана от 3 77 (сплошная линия - теоретический расчет по формуле (2), точки - результаты экспериментальных измерений в работе [5], [7], [8])

Учитывая эти результаты, можно сделать утверждение, что титановые пленки будут иметь критическую температуру перехода в интервале 0.38-0.3 К только в том случае, если /З77 = 11(300 К)/Д(77 К) будет в интервале от 2.5 до 4. Это соответствует интервалу допустимых значений остаточных удельных сопротивлений от 10-30 мкОм-см.

Таким образом, появляется возможность быстрого диагностирования образцов для быстрой оптимизации режима магнетронного напыления титана.

3.2. Измерение коэффициента /377

Ключевым этапом в данной работе являлось определение электрических характеристик образцов, а именно отношения удельных электрических сопротивлений при комнатной и азотной температуре. Сопротивление образцов измерялось по 4-точечной схеме с помощью стенда и прецизионного резисторного моста Lake Shore Model 370. Стенд представляет собой 4 прижимных игольчатых контакта из вольфрама на платформе из текстолита.

Точно определить удельное сопротивление в данном случае не представляется возможным из-за неточно определенного взаимного расположения прижимных контактов и пленки, однако это не является помехой для измерения параметра ^77, который точно определяется отношением показаний измерительного моста при Т = 300 К и 77 К. Результаты измерений коэффициента ^77 приведены в табл. 2.

Исходя из данных таблиц 1 и 2, можно видеть, что число статических дефектов в пленке при прочих равных уменьшается (растет ^77) при увеличении скорости осаждения титана. Сильное влияние на параметр ^77 оказывает изменение расстояния от подложки до мишени d. Видно, что при меньшом d. пленки получаются заметно качественнее. Зависимость З77 от давления рабочих газов в камере имеет более сложный характер: существует оптимум в районе давления 5 • 10-3 мбар. Можно заметить, что при повышенном давлении аргона в камере параметр Зтт заметно подавлен. Можно сделать предположение о том, что в этом случае возрастает пористость пленок из-за внедрения в пленку большого количества аргона [9]. Повышенное давление аргона может также увеличивать долю аморфной фазы в пленке за счет уменьшения эффекта перераспыления быстрыми ионами.

Т а б л и ц а 2

Коэффициент З77 для пленок титан

|

Образец |

< 177 > |

Скорость осаждения У^ер, А/с |

Давление (р), •10-3 мбар |

Расстояние до мишени (d), мм |

|

U4 1 _ |

2.30 |

5.5 |

50 |

70 |

|

U4 2 _ |

2.39 |

11.9 |

50 |

70 |

|

U2 5 _ |

2.41 |

7.3 |

1 |

70 |

|

из 4 _ |

2.43 |

5.1 |

10 |

70 |

|

из 1 _ |

2.47 |

4.4 |

1 |

70 |

|

U2 3 _ |

2.49 |

4.6 |

5 |

70 |

|

U2 4 _ |

2.51 |

13 |

1 |

70 |

|

U2 1 _ |

2.55 |

6.2 |

5 |

70 |

|

из 3 _ |

2.66 |

7.5 |

10 |

70 |

|

U2 2 _ |

2.69 |

11.5 |

5 |

70 |

|

из 2 _ |

2.74 |

12.3 |

10 |

70 |

|

U4 4 _ |

2.78 |

7.5 |

5 |

50 |

|

U4 3 _ |

2.90 |

19.7 |

5 |

50 |

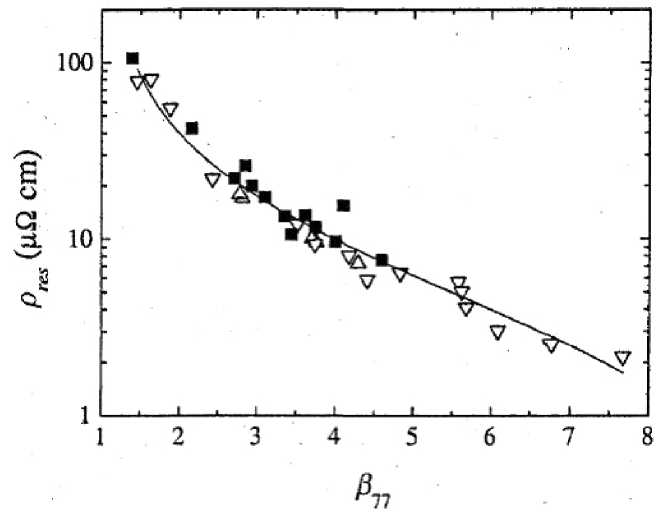

Рис. 3. АСМ изображения участка, поверхности топких титановых пленок: а. - наиболее гладкая пленка из серии U24 с Rq = 1.2 им; б - пленка с наибольшим Р 77 из сери и U43 с Rq = 2.3 им; в - пленка из серии U41 с наибольшей шероховатостью Rq = 14.9 им и паи меньшим Р 77

3.3. Исследование шероховатости поверхности пленок в АСМ

Для достижения предельных чувствительностей криогенный терагерцовый детектор должен иметь сенсор (СКП) с минимальной шириной сверхпроводящего перехода АТС.

Чем более резкий переход в сверхпроводящее состояние имеет сенсор, тем выше будет его отклик на принимаемый сигнал. Для этого важно найти режимы осаждения, при которых получаются наименее шероховатые пленки. Размытие Тс происходит из-за неоднородности пленки по толщине (из-за размерного эффекта разные части сенсора будут иметь разную Тс ).

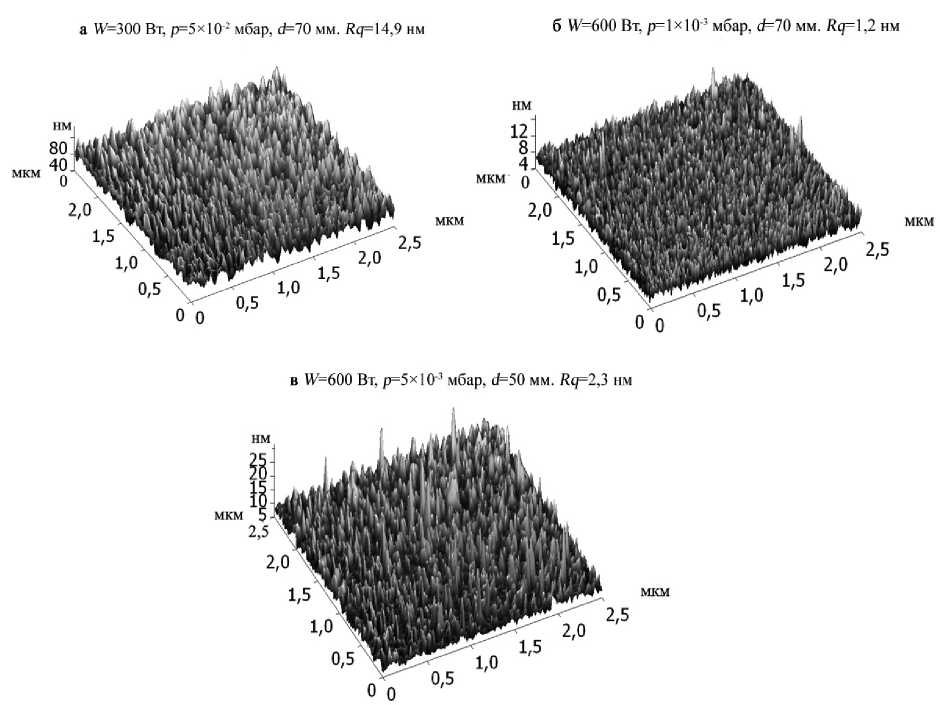

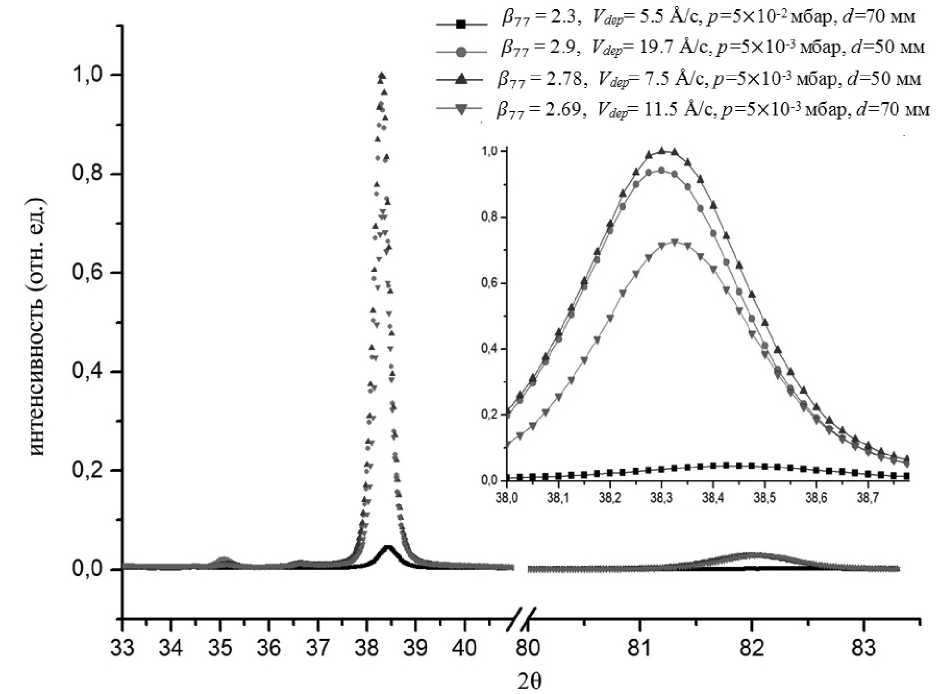

Рис. 4. Дифрактограммы образцов серий U41 ( W = 300 Вт, р = 5 • 10 2 мбар, А = 70 мм), U43 (W = 600 Вт, р = 5 • 10-3 мбар, А = 50 мм), U44 (W = 200 Вт, р = 5 • 10-3 мбар, А = 50 мм), U22 (W = 600 Вт, р = 5• 10-3 мбар, А = 70 мм). На вставке показан увеличенный пик, соответствующий рефлексу [002] кристаллического титана

Исследование текстуры пленок производились на ACM NTEGRA (NT-MDT) в контактном режиме. Ниже (рис. 3) приведены результаты исследования шероховатости поверхности образцов.

Из вышеприведенных данных следует возможность корреляции шероховатости с давлением рабочих газов. Наиболее гладкими с Rq = 1.2 нм (рис. За) являются образцы, осажденные при пониженном давлении аргона р = 1 • 10-3 мбар. В данном случае, по всей видимости, важную роль играет усиление перераспыления растущей пленки быстрыми ионами аргона, упруго отраженными от мишени. При пониженном давлении длина пробега таких ионов увеличивается, и они могут достигать подложки, вызывая ее распыление [9]. Заметим, что наибольшую шероховатость ( Rq = 14.9 нм) имеют образцы, осажденные при повышенном давлении аргона р = 5 • 10-2 мбар.

Связь шероховатости с коэффициентом /З77 неоднозначная, так как Rq характеризует только поверхность пленки. Наиболее гладкие пленки не имеют самых высоких значений З77. Это, возможно, связано с увеличением точечных дефектов в кристаллитах из-за усиленной бомбардировки быстрыми ионами. Поэтому необходимо выбрать оптимальный по давлению режим осаждения, например р = 5 • 10-3 мбар, при котором шероховатость возрастает не сильно, но заметно увеличивается коэффициент Зтт-

3.4. Рентгеновская дифрактометрия пленок титана

На рис. 4 представлены дифрактограммы образцов, полученные с помощвю рентгеновского дифрактометра.

Данные дифрактограмм показывают, что преимущественное направление роста титана в образцах является направление [002], причем высота пика интенсивности рефлекса выше для пленок с большим коэффициентом 3тт (высокая интенсивность пика свидетельствует о высокой кристалличности и соориентированности кристаллитов вдоль преимущественного направления роста). Следует также отметить, что пленкам, полученным при повышенном давлении р = 5 • 10-2 мбар, соответствует менее выраженный пик, что говорит о низкой кристалличности и разориентированности кристаллитов в пленке.

4. Заключение

Проведены исследования режимов магнетронного осаждения тонких пленок титана на кремневые подложки с помощью электрических измерений, АСМ и XRD. Для оценки критической температуры сверхпроводящего перехода Тс использовался легко измеряемый параметр 377 = Д(300 К)/Д(77 К). Чем выше значение 377? тем менее подавлена должна быть Тс. Выяснено, что при прочих равііых условиях пленки е большим 377 по.тучатот- ся при большей скорости их осаждения. Положительное влияние на качество оказывает уменьшение расстояния между подложкой и мишенью. АСМ исследования шероховатости поверхности выявили необходимость оптимизации режима осаждения пленок по давлению распыляющего газа. Необходимо найти баланс между увеличением шероховатости и увеличением 377- Рентгеновская дифрактометрия показала, что большинство из полученных пленок имеет упорядоченную структуру с преимущественным направлением роста [002]. Как и ожидалось, наиболее упорядоченными являются пленки с наибольшей величиной параметра 377-

Данная работа выполнена при частичной финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации с использованием оборудования Центра коллективного пользования МФТИ (гос. контракт № 16.552.11.7022.).

Список литературы Исследование режимов магнетронного напыления тонких пленок титана для криогенных детекторов

- Vystavkin A.N., Kovalenko A.G., Shitov S.V. et al. Development of high sensitive 1.2 mm imaging radiometer with two polarization antenna-coupled TES bolometer array for groundbased 6-m optical telescope//Proc. SPIE. -2008. V. -7020. -P. 7020-7024.

- Olaya D., Wei J., Pereverzev S., Karasik B.S., Kawamura J.H., McGrath W.R., Sergeev A.V., Gershenson M.E. An ultrasensitive hot-electron bolometer for low-background SMM applications//Proc. SPIE. -2006. -V. 6275. I -627506.

- Peruzzi A. [et al.]. Investigation of the titanium superconducting transition as a temperature reference point below 0.65 K//Metrologia. -2000. -V. 37, N 3. -P. 229-233.

- Testardi L.R., Mattheiss L.F. Electron lifetime effects on properties of A15 and bcc materials//Phys. Rev. Lett. -1978. -V. 41. -N 23.

- Gandini C., Lacquaniti V., Monticone E., Portesi C., Rajteri M., Rastello M. L., Pasca E., Ventura G. Correlation of critical temperatures and electrical properties in titanium films//International Journal of Modern Physics B. -2003. -V. 17. -P. 948-952.

- McMillan W.L.//Phys. Rev. -1968. -V. 167. -P. 331-334.

- Friebertshauser P. E., McCamont J. W. Electrical properties of Titanium, Zirconium, and Hafnium films from 300 K to 1.3 K//J. Vac. Sci. and Techn. -1968. -V. 6. -P. 184-187.

- Igasaki Y., Mitsuhashi H. Crystal structures and electrical properties of Titanium films evaporated in high vacuum//Thin Solid Films. -1978. -V. 5. -P. 33-42.

- Технология тонких пленок: справочник/под. ред. Л. Майссела, Р. Глэнга. -М.: Советское радио, 1977. -664 c.