Исследование самооценки как механизма развития профессионального самосознания студента заочной формы обучения

Автор: Востокова Юлия Игоревна

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Психология образования

Статья в выпуске: 4 (69), 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается модель профессионального самосознания студентов, а также критерии и уровни его сформированности. Особое внимание уделяется психолого-акмеологическому исследованию самооценки как механизму совершенствования профессионального самосознания студентов заочной формы обучения специальности «Педагогика и психология».

Профессиональное самосознание, образ "я — профессионал", самооценка, психолого- акмеологическая модель, уровень сформированности

Короткий адрес: https://sciup.org/147136906

IDR: 147136906 | УДК: 378.018.43:159.923.2

Текст научной статьи Исследование самооценки как механизма развития профессионального самосознания студента заочной формы обучения

Психолог образования призван преобразовывать психологическое пространство, сопровождать психологическое развитие всех субъектов учебно-воспитательного процесса: учащихся, их родителей, учителей. От содержания и своевременной реализации данной деятельности зависит результат образовательного процесса в целом. Успешность деятельности определяется личностью самого педагога-психолога, который не только планирует, реализует и контролирует данную работу, но и осуществляет рефлексию и оценку своего труда. Поэтому проблема профессионально-личностной подготовки специалистов данной сферы остается актуальной и в настоящее время.

Будущему специалисту в сфере психолого-педагогической деятельности важно осознавать, оценивать и понимать себя в контексте профессиональной среды с ориентацией на перспективное профессиональное саморазвитие и самоактуализацию. «Выпускнику вуза необходимо уметь становиться субъектом освоения, применения и восполнения профессиональной компетентности», — отмечает Ю. В. Варданян [2], а это невозможно без развитого в процессе обучения профессионального самосознания. Однако, по нашим данным, развитие профессионального самосознания студентов в процессе образования осуществляется спонтанно. Особые издержки возникают при заочной форме обучения, когда у зна чительной части студентов не совпадают профили реальной и будущей профессиональной деятельности, существенно отличаются сферы текущего и предстоящего трудоустройства. Следовательно, для целенаправленного развития их профессионального самосознания необходимо психолого-акмеологическое сопровождение.

В данном аспекте перед учебно-воспитательной системой вуза встает вопрос: что брать за основу при организации психолого-акмеологического сопровождения развития профессионального самосознания студентов, обучающихся по заочной форме, при условии разновозрастного состава групп, наличия разного профессионального опыта и профессиональной направленности, кратковременности периода «погружения» в учебно-воспитательный процесс?

Профессиональное самосознание представляет собой психолого-акмеоло-гический феномен, составляющий акмео-логический потенциал личности, область самосознания субъекта, которое детерминирует профессиональное развитие личности, функционирует через содержательное наполнение образа «Я — профессионал».

Результаты нашего пилотажного исследования, в котором участвовало 784 чел., подтверждают, что образ «Я — профессионал» у студентов заочной формы обучения содержательно не сформирован, не актуализирован в

структуре самосознания. В данном случае качество сформированное™ профессионального самосознания может препятствовать профессионально-личностному становлению будущего специалиста, поэтому требует коррекции и развития на протяжении всего периода обучения. В ряде психолого-акмеологи-ческих работ [3—5] предложены структурно-функциональные модели профессионального самосознания, в которых раскрываются способы функционирования и варианты сформированности профессионального самосознания. На этой основе возможно появление исследова ний, которые приведут к открытию механизма его развития.

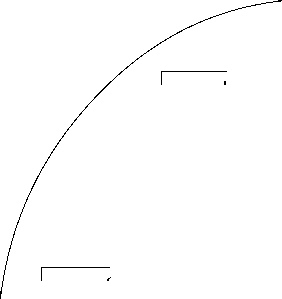

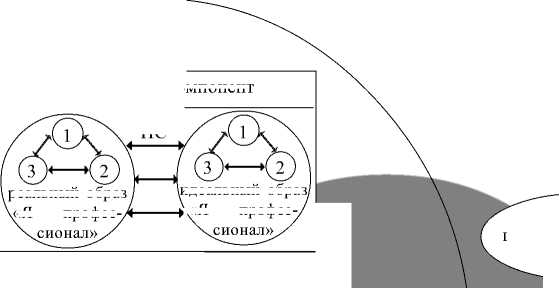

В нашем исследовании психолого-акмеологическая модель профессионального самосознания представлена когнитивным, аффективным и социальным компонентами, при взаимодействии которых выделяется развивающее поле действия самооценки (рисунок). Профессиональная самооценка определяет функционирование профессионального самосознания внутри его компонентов при противоречивом взаимодействии идеального и реального образов «Я — профессионал».

Когнитивный компонент сионал»

ПС

реальный образ

«Я — профес- идеальный образ л«Я — профес сионал»

Социальный компонент

пдс

Сфера профессионального развития

Сфера профессиональной деятельности .

ПС

реальный образ

«Я — профес сионал»

идеальный образ l\«Я — профес сионал»

идеальный образ «Я — профессионал»

глазами други людей

Сфера профессиональных отношений реальный образ «Я — профессионал»

глазами других людей

1 — Ретроспективный образ «Я — профессионал»

2 — Проективный образ «Я — профессионал»

3 — Актуальный образ «Я — профессионал»

4 — Самоотношение к себе как к профессионалу

Аффективный компонент

ПС

-

5 — Самоотношение к субъектам профессионального взаимодействия

-

6 — Самоотношение к профессиональной деятельности

ПС — Поле деятельности профессиональной самооценки

ПДС — Поле действия самооценки

Психолого-акмеологическая модель профессионального самосознания

В нашем исследовании самооценка выступает механизмом развития профессионального самосознания как во внутренней структуре, так и во внешней среде его функционирования в системах профессиональной деятельности, профессионального взаимодействия и профессионального развития. Самооценивание позволяет контролировать, регулировать

и при необходимости корректировать процесс профессионального саморазвития (при условии адекватности самооценки).

Следуя данной модели, можно определить систему критериев и показателей уровней сформированности профессионального самосознания, а также основные пути и возможности его развития через показатель самооценки субъекта (таблица).

Уровни сформированности профессионального самосознания

|

Уровень |

Показатели сформированности компонентов профессионального самосознания |

Характеристика самооценки |

||

|

Когнитивный |

Аффективный |

Социальный |

||

Совершенный (высокий)

Средний

Начальный (низкий)

Самоинтерес к добыванию знаний о себе явно выражен, рефлексивен, явно выраженное самопонимание, интегрированное профессиональное само-представление и во всех темпоральных характеристиках

Самоинтерес к добыванию знаний о себе выражен, слабо рефлексивен, выраженное самопонимание, профессиональное самопредставле-ние диагностируется в диадном темпоральном аспекте: актуальном и перспективном

Самоинтерес к добыванию знаний о себе не выражен, не рефлексивен; самопонимание и профессиональное само-представление внешние или отсутствуют, самопред-ставление в темпоральном аспекте не диагностируется

Явно выраженное позитивное самопринятие и самоуважение, отсутствует самообвинение, положительное профессиональное самоотноше-ние и отношение к субъектам профессионального взаимодействия (принятие «других»), к профессиональной деятельности

Выраженное позитивное самопринятие и средний уровень самоуважения, самообвинение не выражено, положительное профессиональное само-отношение, отношение к субъектам профессионального взаимодействия (принятие «других»), к профессиональной деятельности не дифференцируется Самопринятие отсутствует, аутосимпатия и самоуважение не выражены или отсутствуют; самообвинение не выражено, профессиональные самоотношение и отношение к субъектам профессионального взаимодействия, к профессиональной деятельности не дифференцируется или носит отрицательный характер

Ожидание позитивного отношения других; независимость от внешних оценок; критика окружения принимается адекватно, анализируется, учитывается при самокоррекции профессионального саморазвития

Ожидание позитивного отношения других; независимость от внешних оценок; критика окружения принимается неадекватно, не всегда анализируется и учитывается при самокор-рекции профессионального саморазвития

Ожидание определенного отношения других не выражено; зависимость от внешних оценок;критика окружения не принимается, не анализируется и не учитывается при само-коррекции профессионального саморазвития

Самооценка адекватная, устойчивая, гибкая; профессиональная самооценка адекватная

Самооценка адекватная или неадекватная, неустойчивая; профессиональная самооценка неадекватная

Самооценка неадекватная; профессиональная самооценка неадекватная

С целью определения уровня сформированности профессионального самосознания, самооценки и профессиональной самооценки будущих педагогов-психологов было проведено исследование со студентами заочной формы обучения специальности «Педагогика и психология» психолого-педагогического факультета ФГБОУ ВПО «Арзамасский государственный педагогический институт им. А. П. Гайдара» в количестве 224 чел. Были использованы следующие методики: модифицированная методика «Кто я?» М. Куна и Т. Макпартленда [8], модифицированная методика исследования самооценки Т. Дембо — С. Я. Рубинштейна [7], модифицированная методика «Уровень субъективного контроля» Дж. Роттера в адаптации Е. Ф. Бажина, С. А. Голынкиной, А. М. Эткинда [1], методика личностного дифференциала (вариант, адаптированный в НИИ им. В. М. Бехтерева) [9], опросник самоот-ношения В. В. Столина, С. Р. Пантилее-ва [6]. Для определения адекватности самооценивания применялся метод экспертных оценок.

По данным диагностики были выявлены преобладание неадекватного самооценивания по параметрам самооценки, как общей (87,5 %), так и профессиональной (56,2); неадекватно высокий уровень профессиональных притязаний (62,5); преобладание экстернальности в области профессионального оценивания (59,3 %). Это означает, что студенты, участвовавшие в исследовании, не способны выстраивать профессиональные планы и пути профессионально-личностного саморазвития, адекватные своим способностям и возможностям.

Обнаружено следующее распределение студентов по уровням сформированности профессионального самосознания:

— совершенный (высокий) — 0 %. Данный уровень характеризуется сформированным, содержательно наполненным образом «Я — профессионал». В случае расхождения профессиональных образов когнитивного, аффективного и социального компонентов личность способна адекватно осознавать данный диссонанс, т. е. характеризуется высоким уровнем рефлексивности;

— средний — 68,75 %. Этот уровень представлен противоречивыми показателями в различных соотношениях и неоднозначной сформированностью компонентов относительно друг друга. Можно дифференцировать несколько комбинаций параметров сформированности компонентов. Во всех типах комбинаций параметров образ «Я — профессионал» фрагментарен, знания о себе в личностно-профессиональном контексте, в сфере конкретной профессии неадекватны или недифференцированный В случае расхождения профессиональных образов когнитивного, аффективного и социального компонентов личность недостаточно адекватно осознает возникшее противоречие, используя при этом неосознанные пути преодоления диссонанса;

— начальный (низкий) — 31,25 %. На данном уровне содержательно профессиональное наполнение компонентов в образах «Я — профессионал» слабо выражено. Однако личность не осознает их минимализм и потребность в изменении данной ситуации, поэтому профессионально-личностное развитие может находиться в стагнации.

Таким образом, у студентов заочной формы обучения, участвовавших в исследовании, преобладает средний уровень сформированности профессионального самосознания, в связи с чем испытуемым сложно адекватно контролировать, регулировать и при необходимости корректировать процесс профессионального саморазвития, что может препятствовать реализации эффективной профессиональной деятельности и профессиональному совершенствованию.

Выводы эмпирического исследования свидетельствуют о необходимости организации в вузе психолого-акмеологиче-ского сопровождения развития профессионального самосознания студентов заочной формы обучения в направлении повышения адекватности самооценивания, развития механизмов рефлексии и содержательного наполнения образа «Я — профессионал».

список

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

-

1. Бажин, Е. Ф. Метод исследования уровня субъективного контроля / Е. Ф. Бажин, Е. А. Го-лынкина, А. М. Эткинд // Психол. журн. — 1984. — Т. 5, № 3. — С. 152—162.

-

2. Варданян, Ю. В. Изучение психологии в вузе на основе модели субъекта педагогической компетентности [Электронный ресурс]/ Ю. В. Варданян. — Режим доступа: http:// www.emissia.org/offline/2007/1149.htm .

-

3. Вачков, И. В. Структура профессионального самосознания учителя / И. В. Вачков // Шк. психолог. — 2000. — № 13. — С. 12—13.

-

4. Деркач, А. А. Профессиональное самосознание руководителей образовательных учреждений : теория, методология, практика : [монография] / А. А. Деркач, О. В. Москаленко. — Астрахань : Изд-во Астрахан. гос. пед. ун-та, 1999. — 577 с.

-

5. Москаленко, О. В. Психолого-акмеологиче-ская модель формирования профессионального самосознания личности руководителей образовательных учреждений / О. В. Москаленко. — Астрахань : Центр полиграфии по распространению науч.-техн., экон. и экол. док., 1997. — 50 с.

-

6. Практикум по психодиагностике. Психодиагностические материалы / под ред. А. А. Бодалева [и др.]. — Москва : Изд-во мГу, 1988. — 143 с.

-

7. Рубинштейн, С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в клинике (практическое руководство) / С. Я. Рубинштейн. — Москва : Медицина, 1970. — 215 с.

-

8. Румянцева, Т В. Психологическое консультирование : диагностика отношений в паре / Т. В. Румянцева. — Санкт-Петербург : Речь, 2006. — 171 с.

-

9. Фетискин, Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. — Москва : Ин-т психотерапии, 2002. — 490 с.

Поступила 05.06.12.