Исследование сепаратора с горизонтальным воздушным потоком

Автор: Черняков А.В., Коваль В.С., Бегунов М.А., Евченко А.В.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Процессы и машины агроинженерных систем

Статья в выпуске: 3 (43), 2021 года.

Бесплатный доступ

Представлено исследование движения частиц зернового вороха по цилиндрической поверхности сепаратора. При производстве зерновых культур послеуборочная обработка является одной из наиболее ответственных и энергоемких операций. Машины, агрегаты и комплексы для послеуборочной обработки зерна, находящиеся на вооружении хозяйств, как правило, изношены, и их производительность зачастую не устраивает сельхозтоваропроизводителей. Большинство эксплуатируемых в настоящее время машин воздушно-решетного типа, главным органом является решетная часть, а дополнительным - пневмосистема. Применение пневматических сепараторов - наиболее распространенный прием предварительной очистки зернового вороха. Результаты исследований многих ученых показывают, что более половины примесей, содержащихся в исходном зерновом материале, можно выделить воздушным потоком. Целью написания статьи является определение зависимости движения частиц зернового вороха по цилиндрической поверхности пневматического центробежного сепаратора с горизонтальным воздушным потоком, а также определение принадлежности сепаратора к группе зерноочистительных машин. Обоснована актуальность послеуборочной обработки зерна в агропромышленном комплексе, а также предложена конструкция центробежного пневматического сепаратора с горизонтальным воздушным потоком и описан процесс его работы. Центробежный пневматический сепаратор представляет собой техническое устройство, принцип действия которого основан на разделении частиц зернового вороха по таким признакам, как масса, удельное сопротивление воздушному потоку и форма поверхности. В ходе проведения исследований была получена математическая модель движения частицы зернового вороха по цилиндрической поверхности сепаратора. Применяя полученную математическую зависимость, возможно описать траекторию движения частиц зернового вороха различного фракционного состава. По опытным данным выявлено, что экспериментальный сепаратор с горизонтальным воздушным потоком относится к зероноочистительным машинам первичной очистки.

Зерноочистка, сепаратор, воздушный поток, зерновой ворох

Короткий адрес: https://sciup.org/142230837

IDR: 142230837 | УДК: 631.331 | DOI: 10.48136/2222-0364_2021_3_145

Текст научной статьи Исследование сепаратора с горизонтальным воздушным потоком

1/012028/.

При производстве зерновых культур послеуборочная обработка является одной из наиболее ответственных и энергоемких операций. Машины, агрегаты и комплексы для послеуборочной обработки зерна, находящиеся на вооружении хозяйств, как правило, зношены, и их производительность зачастую не устраивает сельхозтоваропроизводителей [1].

Большинство эксплуатируемых в настоящее время машин воздушно-решетного типа, главным органом которых является решетная часть, а дополнительным – пневмосистема [2].

Применение пневматических сепараторов – наиболее распространенный прием предварительной очистки зернового вороха [3]. Более половины примесей, содержащихся в исходном зерновом материале, можно выделить воздушным потоком [4].

Сегодня существует множество различных сепараторов для очистки зернового вороха. По результатам теоретических и практических исследований можно отметить, что для сортировки зернового вороха применение пневматических сепараторов положительно отражается на качественных и количественных показателях очистки, а повышение таких показателей является весьма актуальным вопросом [5]. Пневматические сепараторы имеют более простую конструкцию, что, несомненно, снижает их стоимость. Однако повышение качественных и количественных показателей невозможно без проведения теоретических исследований [6].

Выяснено, что для сортировки зерна по массе применение центробежных сепараторов является весьма целесообразным [7].

При разработке сепаратора были проанализированы особенности различных существующих конструкций. Центробежный пневматический сепаратор с горизонтальным воздушным потоком представляет собой техническое устройство, принцип действия которого основан на разделении частиц зернового вороха по таким признакам, как масса, удельное сопротивление воздушному потоку и форма поверхности.

Цели исследования – определить зависимость движения частиц зернового вороха по цилиндрической поверхности пневматического центробежного сепаратора с горизонтальным воздушным потоком, а также определить, к какой группе зерноочистительных машин относится сепаратор [8].

Задачи исследования:

-

– на основе анализа технических решений предложить схему конструкции сепаратора;

-

– описать процесс работы сепаратора;

-

– определить силы, действующие на частицы зернового вороха, при движении в горизонтальном воздушном потоке сепаратора;

-

– получить математическую модель движения частицы зернового вороха по цилиндрической поверхности сепаратора зерна с центробежным горизонтальным воздушным потоком;

-

– провести экспериментальные исследования сепаратора по определению потерь и полноты разделения.

Основная часть

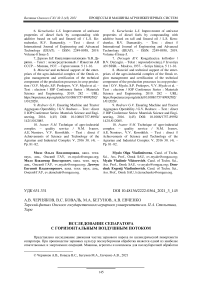

Основной рабочий орган сепаратора (корпус 1 ) располагается в горизонтальной плоскости. В поперечной плоскости располагаются приемные отсеки 2 и бункер 3 . В качестве источника движущей силы используется центробежный (тангенциальный) вентилятор 4 . Предлагаемое техническое устройство работает следующим образом. Центробежный вентилятор создает закрученный воздушный поток (вихрь). Зерно, поступая из бункера, начинает свое движение под действием собственного веса и вихревого потока, который раскручивает лопасти бункера. Далее, под действием центробежной силы зерновая фракция двигается по периферии цилиндра, тяжелая располагается ближе к наружной стенке, чем легкая. Разделяясь на слои, зерно поступает на приемные отсеки, откуда каждый слой поступает в свой фракционный лоток, как показано на рис. 1.

Мелкие примеси

Крупные примеси

Очищенное зерно

Зерновой ворох

Воздушный поток

Рис. 1. Схема центробежного сепаратора с горизонтальным воздушным потоком: 1 – корпус сепаратора; 2 – приемные отсеки; 3 – бункер; 4 – центробежный вентилятор;

5 – фракционный разделитель

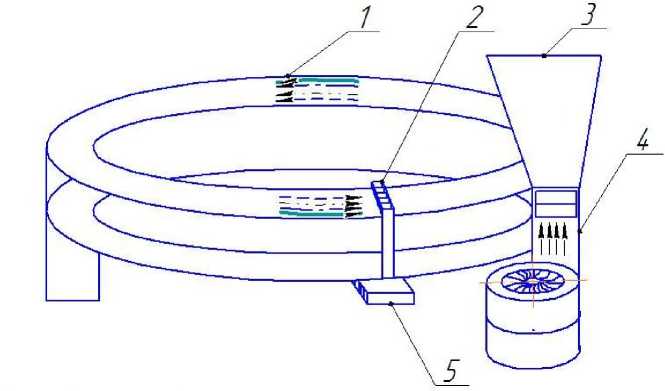

Схема фракционного разделителя представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема фракционного разделителя: 1 – легкие примеси;

2 – очищенное зерно; 3 – тяжелые примеси

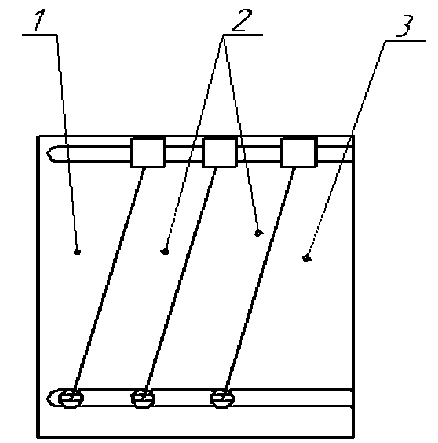

Схема движения зернового материала представлена на рис. 3.

Рис. 3. Схема движения зернового материала: 1 – легкие примеси; 2 – тяжелые примеси;

3 – поток зернового материала; 4 – разделение зернового материала на фракции;

5 – приемки разделенного материала

Для наиболее полного разделения приемные лотки имеют возможность перемещаться и фиксироваться в плоскости, перпендикулярной воздушному потоку. Заслонки фиксируются, что позволяет изменять угол приемника, увеличивая или уменьшая приемное отверстие.

Результаты исследования

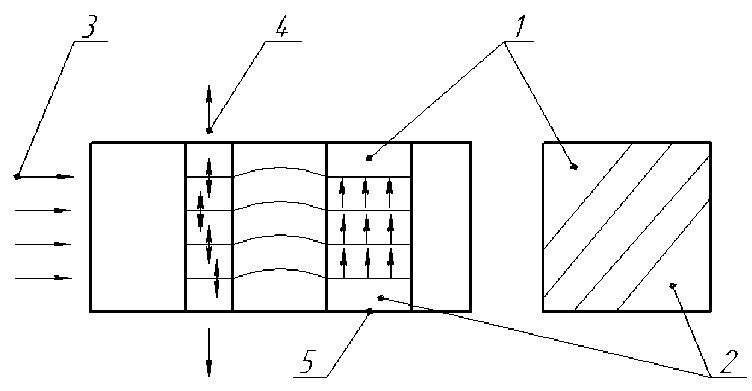

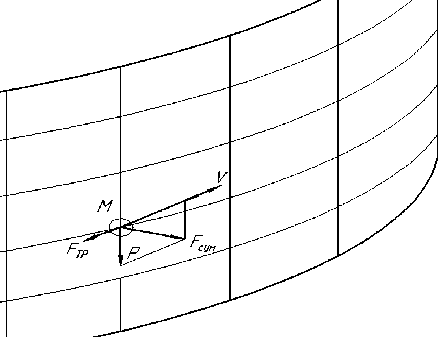

Для описания процесса движения частицы по поверхности корпуса используются обобщенные криволинейные Гауссовы координаты – долгота u (угол вдоль параллели) и широта v (расстояние вдоль меридианы) (рис. 4).

Рис. 4. Расчетная схема сил частицы, движущейся по цилиндрической поверхности

Уравнение поверхности в пространстве в общем виде выглядит следующим образом [9]:

r ( u , v ) = ( f 1( u , V X f 2( u , V ) f 3( u , V )) .

Также данное уравнение можно представить в виде системы уравнений:

<

x = f/ u , v ), У = f 2 ( u , v X z = f з ( u , v X

Для тел, имеющих цилиндрическую поверхность, х 2 + y 2 = R 2 . Параметрическое уравнение можно записать в следующем виде:

x = R • sin u , y = R • cos u , z = V.

Преобразовав выражение (2), с учетом системы уравнений (3), параметрическое уравнение поверхности примет вид:

r ( u , v ) = ( R • sin u , R • cos u , V ).

Воспользуемся системой уравнений Лагранжа для составления уравнения движения частицы по конической поверхности [10]. Число уравнений будет равно числу степеней свободы:

d (9T_ dt (5 it d (9T_ dt ( 51>

--0 n QU , d u

Q V , d v

где Т = Т ( и, u, 1 ), u ) - кинетическая энергия механической системы, выраженная через обобщенные координаты и , и и их производные 1 ^, u .

Q u и Q v – обобщенные силы, соответствующие обобщенным координатам.

В уравнениях Лагранжа левая часть определяется через функцию кинетической энергии Т .

Для отдельно взятой точки кинетическая энергия равна:

т = m • V2

Для нахождения кинетической энергии необходимо найти скорость точки в определенный момент времени:

V = ( x, y, z),

в таком случае

Tz2 *2 *2 «2

V 2 = x2 + y 2 + z 2 .

Таким образом, квадрат скорости равен сумме квадратов производных всех координат точки. А так как

<

x = R • sin u , y = R • cos u , z = V

то получаем:

V = — = ( R cos u • u,R sin u,-v ), dt

Jv| =(Rcosu • ii)2 +(-Rsinu • ii)2 +1>2 = тч2 ■ 2 -2 V ■ 2 I i 1 I 2-2

= Rи2 + v '2 +—= -v • 1 + — + vи2.

k 2 V k 2 J

В результате выражение (6) примет вид:

T = m •[r2u2 + v>2].

При нахождении частных производных получим:

дТ=о-d и d Т

S — = mR u, а и d I5ТI d2-

I = mR u ,

dt V d И J

I T = 0’ a v

a t

< — = mv, dv

d (atI

— I — I = mv.

_ dt V d vJ

Дифференциальные уравнения (5) приобретают вид:

m • R 2 й = Q U , m • v = Q v .

Обобщенные силы вычисляются как коэффициенты в выражениях для элементарных работ всех сил на возможных перемещениях δu и δv . Для определения обобщенной силы механической системе дается такое возможное перемещение, при котором одна координата получает положительное приращение, а остальные координаты остаются без изменения (принцип «замораживания»).

Полагаем аэродинамическую силу достаточно большой, так что в выражении для обобщенных сил QU и QV влиянием остальных физических сил пренебрегаем. Приближенно считаем, что на каждой «параллели» корпуса угол (α) воздушного потока к параллели будет иметь значение для всех точек параллели. Таким образом, для полной характеристики воздушного потока достаточно знать закон изменения этого угла от параллели к параллели, то есть как функцию координаты υ.

Чтобы вычислить обобщенную силу Q υ , используем метод замораживания, принимая u = const. Даем бесконечно малое возможное перемещение по координате υ (в виде δ υ ):

SA = Fa • 5vcos(90 — a) = Fa5vsina = (Fasina)5v, то Qv = Fasina, аналогично:

SA = (FacosaR)5u.

Уравнение движения (9) примет следующий вид: m • R 2 U = F cos aR,

m • v = Fa sin a,

где Fa = kAV2, a = a(v); v2 = R^u1 + v2.

Тогда

m • R • u = kA cos a(v ) [ R 2 • u i 2 + 1 >2 m • v = kA sin a(v ) [ r 2 • U 2 + v >2 ].

Выражение (11) представляет собой математическую модель движения частицы по цилиндрической поверхности сепаратора с горизонтальным воздушным потоком.

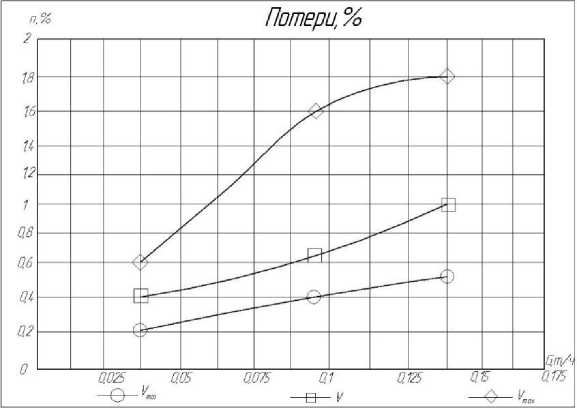

После изготовления экспериментального образца сепаратора были проведены опыты по определению полноты разделения и потерь основной культуры в зависимости от подачи зернового вороха, на основании чего были построены графики зависимостей (рис. 5, 6).

Рис. 5. Зависимость полноты разделения от величины подачи зернового вороха

Полнота разделения различна для каждого вида зерноочистительных машин. Так, для машин предварительной очистки ε = 50%, для машин первичной очистки ε = 60%, для машин вторичной и специальной очистки ε = 80%. Можно сделать вывод, что ис- следуемый сепаратор относится к группе машин предварительной очистки. При увеличении подачи зернового материала уменьшается полнота разделения зерна на фракции.

Рис. 6. Зависимость потерь основной культуры от величины подачи зернового вороха

На рис. 6 видно, что потери полноценного зерна в режиме средней подачи зернового вороха составили 0,4–1%, что характерно для машин предварительной очистки.

Выводы

В ходе исследования была обоснована актуальность вопроса послеуборочной обработки зерна в современном сельском хозяйстве. Предложена конструкция центробежного пневматического сепаратора с горизонтальным воздушным потоком, и описан процесс его работы. Данная конструкция позволяет бережно осуществлять процесс очистки зерна без возможного его травмирования.

Список литературы Исследование сепаратора с горизонтальным воздушным потоком

- V. Koval, A. Chernyakov, A. Shevchenko, M. Begunov, E. Demchuk. Determination of Separator Constructive Parameters, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 582, Number 1.

- Авдеев А.В. Современный технический уровень машин для послеуборочной обработки зерна / А.В. Авдеев. - Текст: непосредственный // Механизация и электрификация сельского хозяйства. - 2002. - № 6. - С. 20-22.

- Евтягин В.Ф. Связь экспериментальных и теоретических показателей работы решета / В.Ф. Евтягин. - Текст: непосредственный // Сборник научных трудов / Омский сельскохозяйственный институт. - Омск, 1992. - С. 45-48.

- Головин А.Ю. Модернизация решетного стана зерноочистительной машины / А.Ю. Головин. - Текст: непосредственный // Перспективы технического сервиса для предприятий АПК: материалы Региональной научно-практической конференции, посвященной 95-летию ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина. - Омск, 2013. - С. 4-5.

- Головин А.Ю. Траектория движения зерновки по решету, совершающему круговые движения / А.Ю. Головин, У.К. Сабиев, А.С. Союнов. - Текст: непосредственный // Вестник Омского государственного аграрного университета. - 2017. - № 4(28). - С. 204-210.

- Ахметов С.Г. Cравнительный анализ технических характеристик машин для очистки зерна / С.Г. Ахметов, А.С. Отто, Д.Ж. Садбеков, Е.В. Демчук. - Текст: непосредственный // Роль научно-исследовательской работы обучающихся в развитии АПК: сборник Всероссийской (национальной) научно-практической конференции. - Омск, 2020. - С. 10-15.

- Хололенко А.А. Исследование пневматического сепаратора зерна с Х-образным воздушным каналом / А.А. Хололенко. - Текст: непосредственный // Студенческая наука об актуальных проблемах и перспективах инновационного развития регионального АПК: материалы XVIII научно-практической конференции обучающихся. - Омск, 2019. - С. 44-49.

- Тишанинов К.Н. Основные тенденции развития решетных сепараторов / К.Н. Тишанинов. - Текст: непосредственный // Повышение эффективности использования ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции - новые технологии и техника нового поколения для АПК: сборник научных докладов XX Международной научно-практической конференции. - Омск, 2019. - С. 91-97.

- Исследование кольцевой подачи зерна на коническую поверхность / А.В. Черняков, А.П. Шевченко, В.С. Коваль [и др.]. - Текст: непосредственный // Омский научный вестник. - 2009. - № 2(80). - С. 152-155.