Исследование сезонных особенностей формирования областей повышения электронной температуры в субавроральной ионосфере

Автор: Гололобов А.Ю., Голиков И.А.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 1 т.5, 2019 года.

Бесплатный доступ

Известно, что в области главного ионосферного провала (ГИП) наблюдается повышение температуры электронов T e в периоды геомагнитных возмущений. В настоящей работе проведено исследование особенностей формирования областей повышения электронной температуры в субавроральной ионосфере на основе сопоставления результатов численного моделирования и измерений концентрации электронов n e и Т е на ИСЗ CHAMP в условиях умеренной геомагнитной активности. Показано, что в зависимости от положения терминатора и мирового времени UT конфигурации областей повышения Т е в субавроральной ионосфере в разные сезоны существенно различаются. Так, в зимний период возможны формирования кольцеообразной и серпообразной областей, а в равноденственный и летний периоды - в основном серпообразной различной длины и четкости.

Субавроральная ионосфера, численная модель, повышение электронной температуры, сезонные особенности, кольцевой ток, кольцеобразная и серпообразная области, исз champ

Короткий адрес: https://sciup.org/142220324

IDR: 142220324 | УДК: 550.34.01:551.510.535 | DOI: 10.12737/szf-51201909

Текст научной статьи Исследование сезонных особенностей формирования областей повышения электронной температуры в субавроральной ионосфере

В работах [Brace et al., 1982; Kofman, 1984; Prölls, 2006] по экспериментальным данным были обнаружены эффекты повышения температуры электронов в субавроральной ионосфере. В работе [Prölls, 2006] по данным спутника DE-2 исследовано повышение температуры электронов T e в субавроральной ионосфере. Установлено, что область повышения T e пространственно совпадает с положением главного ионосферного провала (ГИП). Численному моделированию теплового режима высокоширотной ионосферы, включая субавроральную, посвящен ряд работ [Клименко и др., 1991; Мингалева, Мингалев, 1992; David et al., 2011; Mingaleva, Mingalev, 1996; Prölls, 2006; Schunk et al., 1986] , в которых изучены причины формирования областей с повышенными температурами. Показано, что повышения T e связаны с нисходящими потоками тепла, электрическими полями и пониженными значениями концентрации электронов n e в области ГИП. В [Бюхнер и др., 1983; Крымский,

1990; Cole, 1965; Prölls, 2006] сделано предположение, что возможной причиной повышения T e в субавроральной ионосфере может быть кольцевой ток, который возрастает в периоды возмущений. Тепло, генерируемое частицами кольцевого тока на высотах нескольких радиусов Земли, за счет высокой теплопроводности электронного газа может передаваться вниз вдоль силовых линий геомагнитного поля на высоты F-слоя ионосферы, приводя к повышению T e.

Целью настоящей работы является исследование особенностей формирования областей повышения T e в субавроральной ионосфере в разные сезоны с помощью численной модели высокоширотной ионосферы и данных ИСЗ CHAMP.

МОДЕЛЬ ВЫСОКОШИРОТНОЙ ИОНОСФЕРЫ

Расчеты проведены на модели высокоширотной области F ионосферы в переменных Эйлера. Модель позволяет учитывать несовпадение географического и геомагнитного полюсов [Голиков и др., 2016]. Здесь приведем ее краткое описание. Концентрация ионов атомарного кислорода n(O+), температуры электронов Te и ионов Ti определяются в результате численного решения системы нестационарных трехмерных уравнений, состоящей из уравнений непрерывности для ионов O+, теплопроводности для электронов и ионов в интервале высот 120–500 км. В этом интервале можно принять условие квазинейтральности ne≈n(O+). Далее, скорости охлаждения электронного газа при взаимодействии с нейтральными частицами и ионами заданы согласно [David et al., 2011; Schunk, Nagy, 1978]. Температура и концентрация нейтральных компонент рассчитывались по модели термосферы NRLMSISЕ-00 [Picone et al., 2002]. Электрическое поле магнитосферной конвекции задано по модели А Хеппнера [Heppner, 1977]. Для расчета скорости корпускулярной ионизации использована модель авроральных высыпаний APM (Auroral Precipitation Model) [Vorobjev et al., 2013], а функция ионообразования высыпающимися частицами определяется по [Fang et al., 2008]. Скорости волновой ионизации при больших зенитных углах Солнца (χ>75°) рассчитаны согласно [Chapman, 1931].

Алгоритм решения системы моделирующих уравнений, а также их граничные условия рассмотрены в работах [Голиков и др., 2012, 2016] . Для численного решения трехмерных дифференциальных уравнений используется метод суммарной аппроксимации [Самарский, 1977] , в котором решение трехмерных дифференциальных уравнений сводится к последовательному решению системы одномерных уравнений. Далее используется конечно-разностная аппроксимация c последующим приведением к трехточечной схеме, которая решается методом прогонки. В качестве начального условия для n (O+) используется простой слой Чепмена, а электронная и ионная температуры приравниваются к температуре нейтрального газа ( T e = T i = T n ). Расчеты проведены при ∆ r =10 км, ∆θ=2°, ∆φ=10°, ∆ t =2 мин. На ПК с процессором 2400 МГц и 4000 Мб оперативной памяти время счета для получения периодического решения составляет приблизительно 30 мин.

РЕЗУЛЬТАТЫ

МОДЕЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ

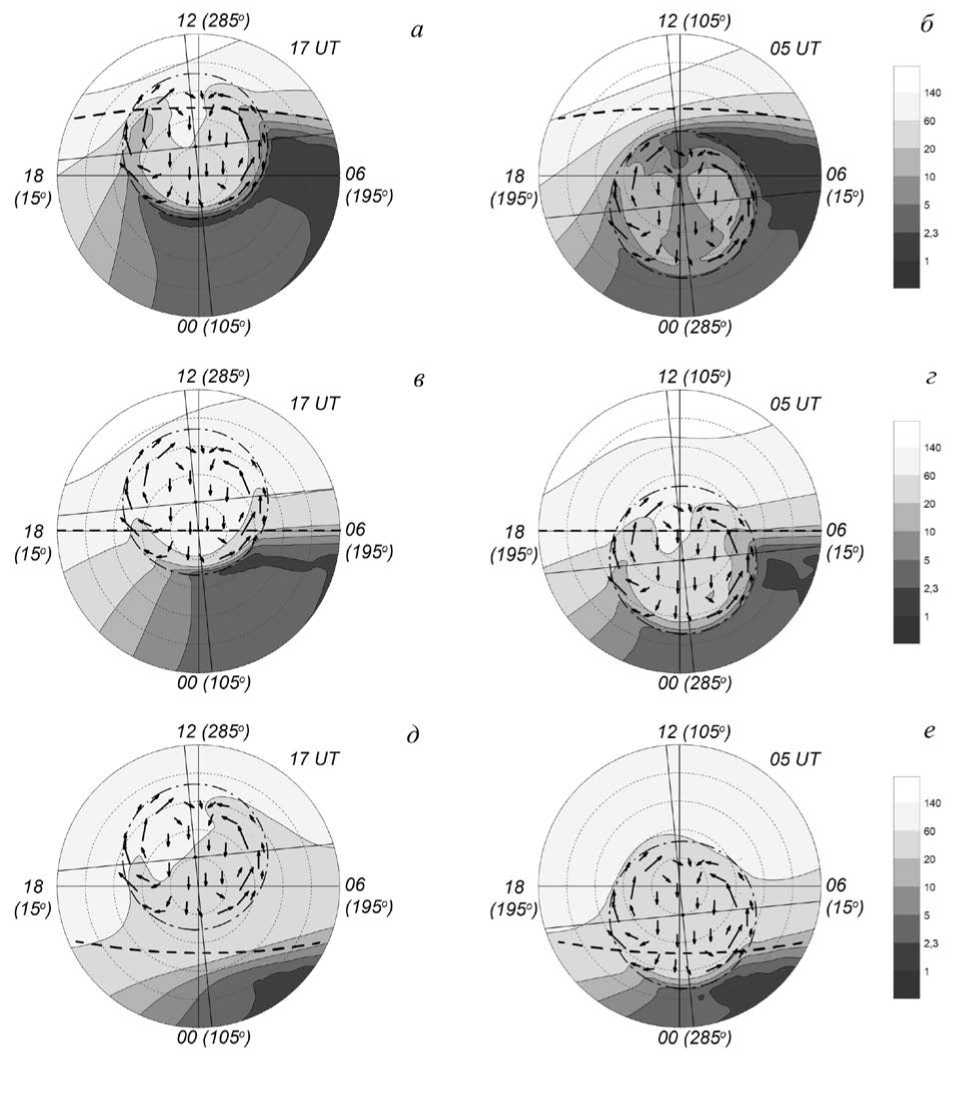

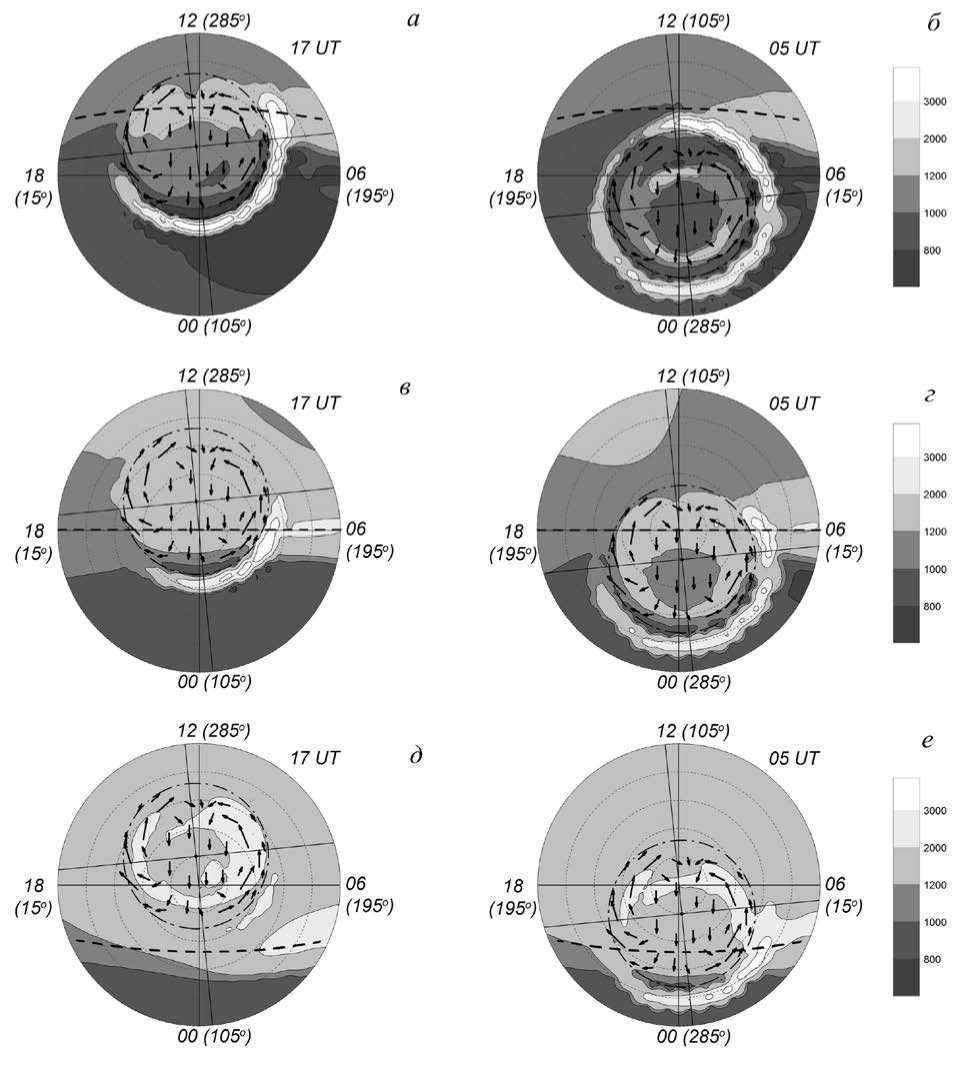

На рис. 1 и 2 приведены распределения ne и Te на высоте 300 км для разных сезонов в 05 и 17 UT в координатах местное время (долгота) — географическая широта при задании нисходящего потока тепла P= –5·109 эВ см–2 с–1, формирующегося в периоды умеренных геомагнитных возмущений (Kр≈3) за счет кольцевого тока [David et al., 2011] на геомагнитных широтах 58°–62°. Здесь значения ne и Te даны в виде изолиний. Концентрические окружности соответствуют географическим широтам, проведенным через 10°. Цифры у внешнего круга — местное время, а рядом в скобках — географическая долгота. Штриховая линия — положение терминатора при зенитном угле χ=90°. Точка с двумя взаимно перпендикулярными линиями — геомагнитный полюс. Стрелками показаны скорости электронов, обусловленные электрическим полем магнитносферного происхождения. Штрихпунктир-ная окружность — положение плазмопаузы, которая соответствует экваториальной границе области магнитосферной конвекции, — задано по модели А Хеппнера [Heppner, 1977].

В 17 UT геомагнитный полюс располагается вблизи местного полудня и плазмопауза оказывается частично на освещенной стороне. Вследствие этого за счет магнитосферной конвекции путем выноса дневной ионизации на ночную сторону формируется язык ионизации, за которым на неосвещенной стороне происходит понижение n e, отождествляемое с субавроральной ионосферой и ГИП [Брюнелли, Намгаладзе, 1988] (рис. 1, а ). Далее, в субавроральной ионосфере, где был задан нисходящий поток P , формируется область с повышенной T e , имеющая вид серпообразной зоны, совпадающей по положению с ГИП, где T e достигает 3000 K и более. В 05 UT геомагнитный полюс находится вблизи полуночного меридиана, а область конвекции — полностью на ночной стороне (рис. 1, б ). Вследствие этого наблюдается отрыв языка ионизации от дневной ионосферы с образованием дневного провала между терминатором и областью конвекции. Таким образом, провал n e в широтном ходе формируется за областью конвекции во всем интервале LT, где из-за потока тепла P в субавроральной ионосфере формируется область повышенных T e в виде кольца, в которой T e достигает 2000K и более (рис. 2, б ).

В условиях весеннего равноденствия терминатор смещается вниз до линии 06–18 LT (рис. 1, в , г ). Область конвекции находится частично на освещенной стороне и в отличие от зимних условий в 05 UT дневной провал не наблюдается. В распределении T e влияние нисходящего потока тепла P в субавроральной ионосфере приводит к формированию области повышенных T e>2000 K в виде серпообразной зоны в интервале ~22–07 LT как в 17 UT, так и в 05 UT (рис. 2, в , г ). При этом данная область проявляется более четко и находится на более низких географических широтах в 05 UT, чем в 17 UT вследствие несовпадения полюсов.

Далее в условиях летнего солнцестояния терминатор перемещается вниз и вся высокоширотная ионосфера в 17 UT оказывается преимущественно на освещенной стороне, в результате чего вероятность повышения T e на субавроральных широтах существенно уменьшается (рис. 2, д ). Для данного сезона характерно то, что нагрев плазмы за счет потока тепла P приводит к повышению T e в субавроральной ионосфере лишь в 05 UT, когда из-за несовпадения полюсов часть субавроральной ионосферы оказывается на ночной стороне (рис. 2, е ).

Можно заключить, что влияние нисходящего потока тепла P приводит к формированию областей с повышенной T e в субавроральной ионосфере на неосвещенной стороне. При этом конфигурации областей повышения T e в разные сезоны различны и зависят от мирового времени. Так, зимой в 05 UT повышение T e имеет вид кольцеобразной области, совпадающей с положением провала n e , а в 17 UT и в другие сезоны — серпообразной зоны различной длины и четкости.

Рис. 1. Рассчитанные распределения концентрации электронов (в ед. 104 см–3) на высоте 300 км в 05 и 17 UT для условий зимнего солнцестояния ( а , б ), весеннего равноденствия ( в , г ) и летнего солнцестояния ( д , е )

СОПОСТАВЛЕНИЕ С ДАННЫМИ CHAMP

Спутник CHAMP был запущен 15 июля 2000 г. с наклонением орбиты 87.3° и проводил измерения ne и Te в интервале высот 310÷456 км до 2009 г. [Reigber et al. 2002; Xiong et al., 2013]. Главной особенностью спутника является то, что вследствие несферичности Земли его орбитальная плоскость прецессирует вокруг Земли и в течение приблизительно 130 сут, смещаясь, проходит все сектора местного времени, что позволяет на основе данных спутника изучать пространственно-временные осо- бенности формирования областей повышения Te. Здесь рассмотрены пространственно-временные распределения местоположений повышенных значений Te (пики Te) в субавроральной ионосфере, построенные нами по данным CHAMP [], для разных сезонов и проведено их сопоставление с результатами модельных расчетов.

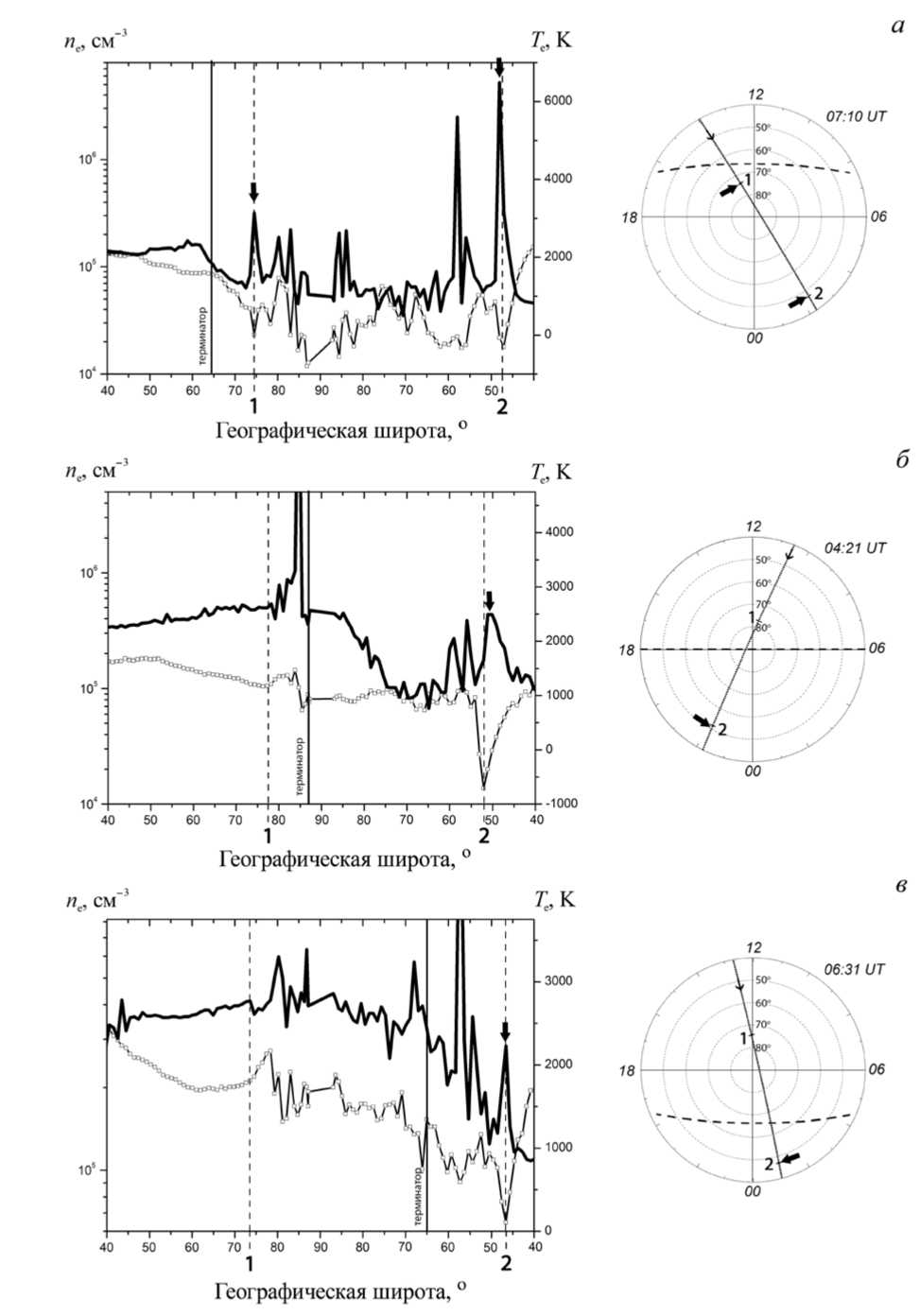

На рис. 3 показаны типичные широтные профили n e и T e для трех сезонов при умеренной геомагнитной активности. Справа в экваториальной плоскости сплошной линией показаны траектории полета спутника, а стрелки на линиях указывают направление движения спутника. Цифрами 1 и 2 на широтном

Рис. 2. Рассчитанные распределения температуры электронов (в K) на высоте 300 км в 05 и 17 UT для условий зимнего солнцестояния ( а , б ), весеннего равноденствия ( в , г ) и летнего солнцестояния ( д , е )

профиле и соответственно на траекториях полета спутника обозначены положения субавроральной ионосферы, определяемые по экваториальной границе авроральной ионизации и положению провала в широтном ходе ne, а жирными стрелками показаны положения пиков Te в субавроральной ионосфере. На рис. 3, а видно, что в широтном ходе концентрация электронов за терминатором на ночной стороне начинает резко падать вследствие отсутствия эффективных источников ионизации, образуя дневной провал ионизации в субавроральной ионосфере (1), а в послеполуночном секторе спутник пересекает ГИП (2). В области дневного провала и ГИП регистрируются пики Te (жирные стрелки), пре- вышающие 2500 и 6000 K соответственно. В широтных профилях, полученных для равноденственного и летнего сезонов (рис. 3, б, в) из-за освещенности субавроральной ионосферы дневной провал и пики Te на дневной стороне не проявляются. Положения субавроральной ионосферы на дневной стороне показаны по экваториальной границе авроральной ионизации (1). На рис. 3, б, в на ночной стороне наблюдается ГИП с четкими экваториальной и полярной стенками (2), где Te повышена и достигает значений приблизительно 2000 K. Видно, что на ночной стороне субавроральной ионосферы в эти сезоны регистрируются как ГИП, так и пики Te.

Рис. 3. Широтные профили температуры и концентрации электронов (справа) и траектории полета CHAMP (слева), полученные для зимнего ( а ), равноденственного ( б ) и летнего ( в ) сезонов при K p≈3

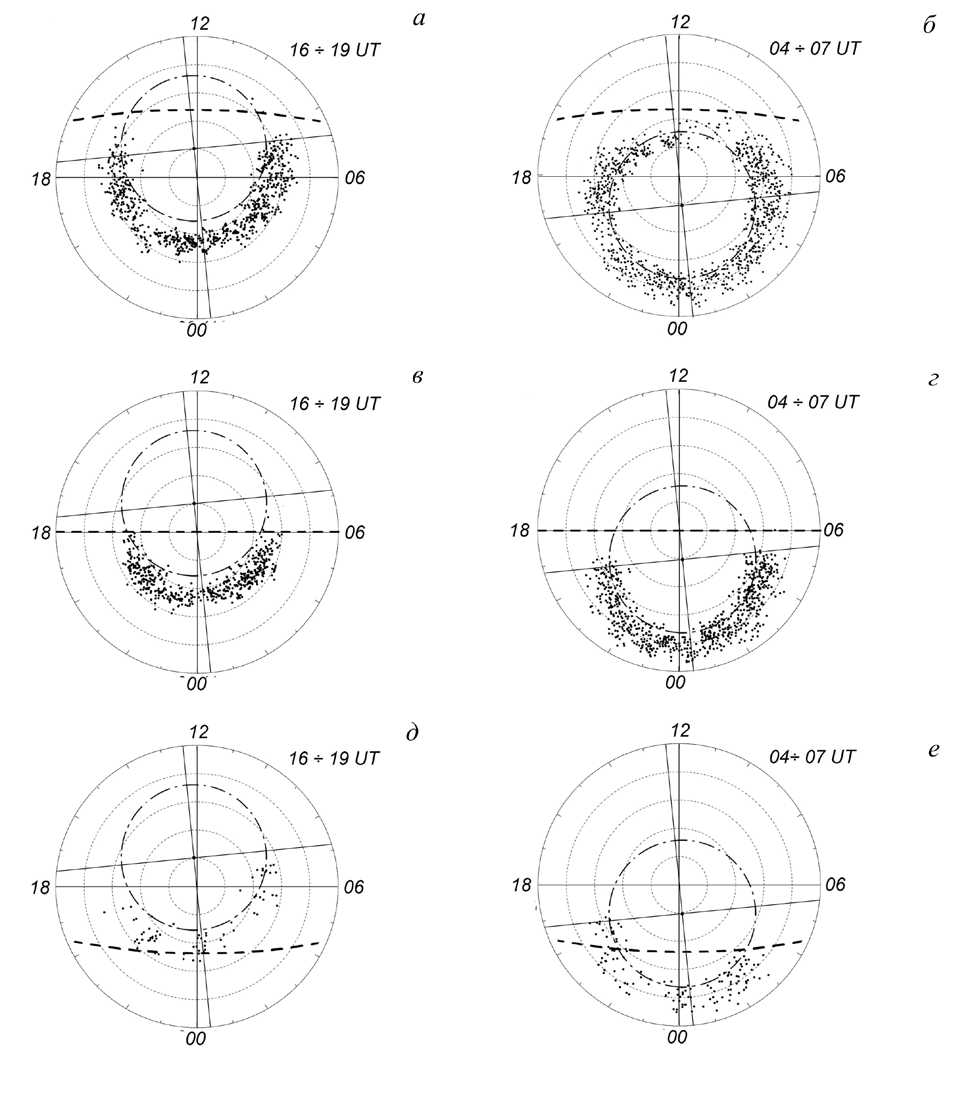

Рис. 4. Пространственное распределение пиков T e (точки) в координатах местное время — географическая широта по данным CHAMP в интервалах 16–19 UT и 04–07 UT для зимних ( а , б ), равноденственных ( в , г ) и летних месяцев ( д , е )

На рис. 4 представлены пространственно-временные распределения пиков Te в субавроральной ионосфере в области ГИП в координатах местное время — географическая широта для зимы (декабрь, январь), равноденствия (март, апрель, сентябрь, октябрь), лета (июнь, июль) в интервалах времени 16– 19 UT и 04–07 UT. Здесь обозначения те же, что на рис. 1. Штриховой линией показано положение терминатора при зенитном угле χ=90°, соответствующее условию зимнего солнцестояния (δ=–23°). Штрих-пунктирная окружность — положение плазмопаузы для 17 UT и 05 UT, как на рис. 1. Как видно из рис. 4, а, в зимние месяцы в интервале 16–19 UT местоположения пиков Te локализованы в серпообразной об- ласти. Далее, в 04–07 UT пики Te обнаружены на субавроральных широтах на всех интервалах LT и они пространственно образуют почти кольцеобразную область с минимумом количества пиков Te в околопо-луденные часы (рис. 4, б).

В равноденственные месяцы пики T e локализованы преимущественно на ночной стороне, формируя серпообразную область (рис. 4, в , г ), причем в 04–07 UT пики T e регистрируются на широтах, более низких (рис. 4, г ), чем в 16–19 UT, как в случае модельных расчетов вследствие несовпадения полюсов (рис. 2, г ).

В летние месяцы (июнь, июль) количество пиков T e уменьшается (соответственно четкость зоны).

Они в основном расположены на ночной стороне в 04–07 UT, где серпообразная зона проявляется более четко, чем в 16–19 UT (рис. 4, е ), где субавроральная ионосфера освещена.

Сопоставление результатов модельных расчетов (рис. 2) и измерений T e на CHAMP (рис. 4) показывает их хорошее качественное согласие как по конфигурации областей повышения T e в разные моменты UT, так и по сезонным особенностям, связанным с условиями освещенности субавроральной ионосферы в разные сезоны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование сезонных особенностей формирования областей повышения электронной температуры в субавроральной ионосфере в условиях умеренной геомагнитной активности и потока тепла из плазмосферы на основе сопоставления результатов численного моделирования и данных CHAMP показало следующее:

-

• конфигурации областей повышения T e в субавроральной ионосфере в разные сезоны существенно различаются и зависят от положения терминатора и от мирового времени вследствие несовпадения географического и магнитного полюсов;

-

• в зимний период в 04–07 UT в субавроральной ионосфере может формироваться кольцеобразная область повышенных значений T e , а в 17 UT — область в виде серпообразной зоны;

-

• в равноденственный и летний периоды области повышения T e в субавроральной ионосфере имеют вид серпообразной зоны различной длины и четкости.

Работа поддержана грантом РФФИ № 18-45-140037р_а и № 18-45-140003р_а.

Список литературы Исследование сезонных особенностей формирования областей повышения электронной температуры в субавроральной ионосфере

- Брюнелли Б.Е., Намгаладзе А.А. Физика ионосферы. М.: Наука, 1988. 528 с.

- Бюхнер Й., Леман Х.Р. О возможном механизме магнитосферного происхождения температурного пика в главном ионосферном провале//Physical Processes in Main Ionospheric Trough Region. Praha: Geofyz. Ustav CSAV, 1983. 203 c.

- Голиков И.А., Гололобов А.Ю., Попов В.И. Численное моделирование теплового режима высокоширотной ионосферы//Вестник Северо-Восточного федерального университета. 2012. Т. 9, № 3. С. 22-28.

- Голиков И.А., Гололобов А.Ю., Попов В.И. Моделирование распределения температуры электронов в области F2 высокоширотной ионосферы для условий зимнего солнцестояния//Солнечно-земная физика. 2016. Т. 2, № 4. С. 54-61 DOI: 10.12737/19424

- Клименко В.В., Кореньков Ю.Н., Намгаладзе А.А. и др. Численное моделирование «горячих пятен» в ионосфере Земли//Геомагнетизм и аэрономия. 1991. Т. 31, № 3. С. 554-557.

- Крымский П.Ф. Азимутальные токи и нагрев плазмы вблизи плазмопаузы в периоды возмущений//Геомагнетизм и аэрономия. 1990. Т. 30, № 5. С.747-752.

- Мингалева Г.И., Мингалев В.С. Проявления эффекта повышения электронной температуры в главном ионосферном провале за счет внутренних процессов в разные сезоны//Геомагнетизм и аэрономия. 1992. Т. 32, № 2. С.83-87.

- Самарский А.А. Теория разностных схем. М.: Наука, 1977. 656 с.

- Brace L.H., Theis R.F., Hoegy W.R. A global view of F region electron density and temperature at solar maximum//Geophys. Res. Lett. 1982. V. 9, N 9. P. 989-992. 10.1029/GL009i009p00989

- DOI: :10.1029/GL009i009p00989

- Chapman S. The absorption and dissociative of ionizing effect of monochromatic radiation in an atmosphere on a rotation Earth//Proc. Phys. Soc. 1931. V. 43, N 5. P. 483-501

- DOI: 10.1088/0959-5309/43/5/302

- Cole K.D. Stable auroral red arcs, sinks for energy of Dst main phase//J. Geophys. Res. 1965. V. 70, N 7. P. 1689-1709

- DOI: 10.1029/JZ070i007p01689

- David M., Schunk R.W., Sojka J.J. The effect of downward electron heat flow and electron cooling processes in the high-latitude ionosphere//J. Atm. Solar-Terr. Phys. 2011. V. 73, N 16. P. 2399-2409

- DOI: 10.1016/j.jastp.2011

- Fang X., Randall C., Lummerzheim D., Solomon S.C. Electron impact ionization: A new parameterization for 100 eV to 1 MeV electrons//J. Geophys. Res. 2008. V. 113. A09311

- DOI: 10.1029/2008JA013384

- Heppner J.P. Empirical model of high electric field//J. Geophys. Res. 1977. V. 82, N 7. P. 1115-1125. 10.1029/JA 082i007p01115

- DOI: :10.1029/JA082i007p01115

- Kofman W. Very high electron temperature in the daytime F region at Sondrestrom//Geophys. Res. Lett. 1984. V. 1, N 9. P. 912-922

- DOI: 10.1029/GL011i009p00919

- Mingaleva G.I., Mingalev V.S. The formation of electron temperature hot spots in the main ionospheric trough by the internal processes//Ann. Geophys. 1996. V. 15, N. 8. P. 816-825

- DOI: 10.1007/s00585-996-0816-x

- Picone J.M., Hedin A.E., Drob D.P., et al. NRLMSISE-00 empirical model of the atmosphere: Statistical comparison and scientific issues//J. Geophys. Res. 2002. V. 107, N A12. P. 1501-1516

- DOI: 10.1029/2002JA009430

- Prölls G.W. Subauroral electron temperature enhancement in the nighttime ionosphere//Ann. Geophys. 2006. V. 25, N 24. P. 1871-1885.

- Reigber C., Lühr H., Schwintzer P. CHAMP mission status//Adv. Space Res. 2002. V. 30. P. 129-134. 10.1016/S0273-1177(02)00276-4

- DOI: :10.1016/S0273-1177

- Schunk R.W., Nagy A.F. Electron temperature in the F regions of the ionosphere: theory and observations//Rev. Geophys.: Space Phys. 1978. V. 16, N 3 P. 355-399. 10.1029/RG016i003p00355

- DOI: :10.1029/RG016i003p00355

- Schunk R.W., Sojka J.J., Bowline M.D. Theoretical study of the electron temperature in the high-Latitude ionosphere for solar maximum and winter conditions//J. Geophys. Res. 1986. V. 91, N 11. P. 12041-12054

- DOI: 10.1029/JA091iA11p12041

- Vorobjev V.G., Yagodkina O.I., Katkalov Yu.V. Auroral precipitation model and its applications to ionospheric and magnetospheric studies//J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2013. V. 102. P. 157-171

- DOI: 10.1016/j.jastp.2013.05.007

- Xiong C., Lühr H., Ma S.Y. The subauroral electron density trough: Comparison between satellite observations and IRI-2007 model estimates//Adv. Space Res. 2013. V. 51, N 4. P. 536-544

- DOI: 10.1016/j.asr.2011.09.021

- URL: http://isdc-old.gfz-potsdam.de (дата обращения 8 августа 2018).