Исследование скопления горелого зерна, обнаруженного при раскопках руин церкви Бориса и Глеба в новгородском детинце

Автор: Седов Вл.В., Сережникова Д.С., Кудрявцев А.А., Сергеев А.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 279, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены материалы комплексного исследования скопления горелого зерна (ржи), обнаруженного при раскопках руин церкви Бориса и Глеба в Новгородском детинце. По стратиграфическим данным, комплекс датирован второй половиной XV – началом XVI в. По всей видимости, зерно хранилось в находящихся рядом сгоревших постройках или несохранившемся деревянном притворе храма. Объем сгоревшей ржи был значительным, только в пределах раскопа 2020–2021 гг. зафиксировано не менее 2 куб. м, а учитывая сведения о раскопках 1940–1941 гг., видимо, намного больше. Зерно прошло несколько стадий очистки, но сохранившиеся в его составе сорные виды свидетельствуют, что рожь была озимой и, вероятнее всего, местной. В скоплении присутствуют зерна других злаков, а также семя бобов, являющееся редкой находкой для Новгорода.

Новгород, детинец, церковь Бориса и Глеба, скопление горелого зерна, рожь

Короткий адрес: https://sciup.org/143184814

IDR: 143184814 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.279.245-260

Текст научной статьи Исследование скопления горелого зерна, обнаруженного при раскопках руин церкви Бориса и Глеба в новгородском детинце

В течение почти векового исследования культурных напластований Новгорода Великого в разных концах города исследователями неоднократно фиксировались многочисленные скопления горелого зерна, которые изучались на доступном тогда техническом и методическом уровне ( Арциховский , 1949; Кирьянов , 1959; Кирьянова , 1992). Однако в последние десятилетия произошел спад интереса археологов к этому источнику, а за это время фактически окончательно оформилось отдельное направление – археоботаника ( Лебедева , 2008). Исследования, проводимые на новом инструментальным и методическом уровне, позволяют получить больше информации по каждому из таких скоплений.

В ходе архитектурно-археологических исследований западной части руин церкви Бориса и Глеба в южной части Новгородского кремля, проведенных Новгородским архитектурно-археологическим отрядом Института археологии РАН (НААО ИА РАН) под руководством Вл. В. Седова в 2020–2021 гг., было обнаружено большое скопление горелого зерна. В плане оно представляло собой пятно почти прямоугольной формы площадью не менее 7,5 кв. м, которое начиналось сразу за западной стеной храма и уходило в западный и северный борта раскопа (рис. 1–3). В 2021 г. раскоп был расширен за счет прирезки в северном направлении, и к уже выявленной части добавилось еще около 20 кв. м ( Седов и др. , 2022; 2023). Однако скопление так и не было оконтурено полностью, поэтому реальная его площадь неизвестна.

При раскопках руин церкви Бориса и Глеба, проведенных А. А. Строковым в 1940–1941 гг., было открыто большое зерновое скопление. Однако в краткой и единственной публикации сведения о нем отсутствуют ( Строков , 1945), но слой горелого зерна у западной стены храма периодически упоминается в неопубликованных полевых дневниках участников довоенных раскопок В. С. Пономарева и Б. К. Мантейфеля за 1940 г. и В. А. Богусевича за 1941 г. Они хранятся в составе личного фонда новгородского краеведа П. А. Мартынова (ГАНО. Ф. № 3375). По их данным, толщина скопления составляла 4–14 см. Но общая площадь его распространения не была определена. Какую-либо характеристику комплекса археологи не привели, лишь Б. К. Мантейфель отмечал наличие среди зерен большого количества угольков.

Комплексы с зерном в Новгороде ранее были открыты при археологических исследованиях на Ярославовом дворище. При довоенных раскопках у церкви Прокопия была исследована яма, на дне которой «найдены в огромном количестве зерна ржи, пшеницы и овса». А. В. Арциховский датировал яму XIV в. и предполагал здесь наличие подвала, предназначенного для хранения зерна ( Арциховский , 1949. С. 170).

По всей видимости, подобное комплексу из раскопок церкви Бориса и Глеба скопление зерна было открыто на Ярославовом дворище в 1946 г. в раскопе, заложенном Б. К. Мантейфелем у Гридницы. Материалы исследований в полной мере не опубликованы, но описание скопления приведено в отчете: «…в слоях крупного пожарища найдено в громадном количестве зерно хлебных злаков ржи, пшеницы и в небольшом проценте ячменя. Слой горелого зерна вместе с углем,

Рис. 1. Великий Новгород. НААО ИА РАН 2020 г. Борисоглебский раскоп.

Поверхность скопления горелого зерна и западная стена церкви Бориса и Глеба середины XII в. (съемка с квадрокоптера)

головнями и обгорелыми плахами прослеживается почти по всему раскопу, занимая собой 10 квадратов (т. е. 40 кв. м). Средняя толщина этого слоя чистого зерна была равна 15 сантиметрам. Отсюда общий объем найденного в раскопе зерна получается в 6 куб. метров». Данные напластования Б. К. Мантейфель соотносил с пожаром 1541 г., известным по летописным данным ( Мантейфель , 1946 . С. 12, 13).

Изученный в 2020–2021 гг. слой горелого зерна располагался в ранее не исследованной части храма и лежал довольно ровным слоем толщиной от 4 до 14 см. Каких-либо сооружений, подклетов или емкостей, к которым могло бы относиться сгоревшее зерно, не обнаружено. Из этого можно заключить, что зерно попало в слой при разборе в древности находившихся неподалеку и погибших в пожаре построек. Можно осторожно предположить, что зерно хранили в западном

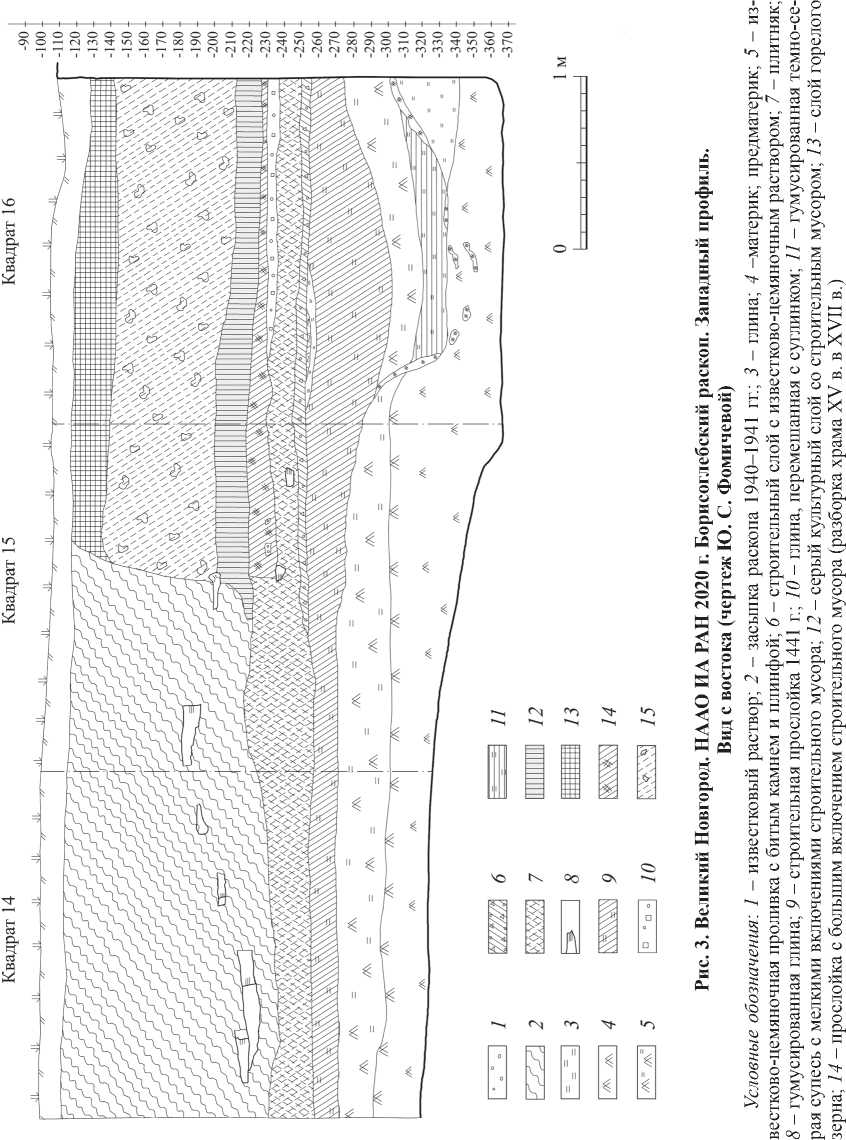

Рис. 2. Великий Новгород. НААО ИА РАН 2020 г. Борисоглебский раскоп. Западный профиль. Вид с востока несохранившемся деревянном притворе храма. Таким образом, мы имеем дело, вероятнее всего, с однократно переотложенным материалом, не успевшим перемешаться с грунтом при последующей хозяйственной активности.

Материалы и методы

Для подтверждения выводов о датировке комплекса в 2020 г. из него была взята проба весом 1,4 кг для радиоуглеродного датирования, выполненного методом ускорительной масс-спектрометрии в ЦКП «Лаборатория радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии» Института географии РАН и Центре прикладных изотопных исследований Университета Джорджии (США). Калибровка выполнена в программе OxCal 4.4.4 ( Bronk Ramsey , 2009) с использованием калибровочной кривой IntCal 20.

Для проведения археоботанического исследования зернового скопления из раскопок церкви Бориса и Глеба было отобрано два образца (в 2020 г. – из кв. 16 (№ ан. 3502) и в 2021 г. – из кв. 21 (№ ан. 3691)) объемом 110 мл и 1 л соответственно. Из обоих образцов были выделены субпробы по 50 мл каждая; обе изучены полностью. Помимо зерен образцы содержали значительную примесь частиц грунта, а также немногочисленные древесные угли.

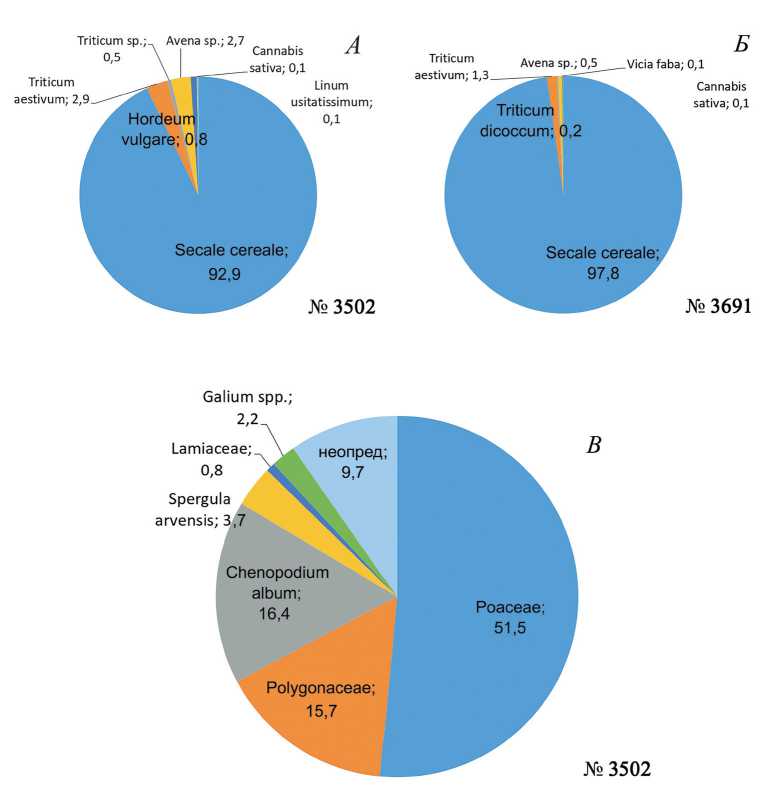

Дополнительной обработки субпроб не проводилось, все примеси удалялись вручную. Сохранность материалов в обр. № 3502 оценена в 3–4 балла по 5-балльной шкале, а в обр. № 3691 – в 2,5–3 балла. За одну учетную единицу принималось целое либо реконструированное по фрагментам до целого зерно или семя. Таким образом, в результатах отражено минимально возможное число макроостатков каждой категории ( Лебедева , 2008). Ботаническая номенклатура приведена по Цвелеву ( Цвелев , 2000). Структура каждого образца отражает процентные доли участия основных категорий макроостатков: культурных, сорных, прочих. Внутри категории культурных рассчитаны процентные соотношения только на основе определимых таксонов, а внутри категории сорных – учтены и неопределимые, что и приведено в диаграммах (рис. 4).

Рис. 4. Великий Новгород. Диаграммы структур МКР скоплений ( а, б ) и состава сорных растений ( в )

А, В – обр. № 3502; Б – обр. № 3691

Результаты и обсуждение

При фиксации стратиграфических разрезов определено, что слой горелого зерна расположен под мощным слоем разрушения храма середины XVII в. и отложившимся до его разборки культурным слоем. Снизу пласт сгоревшего зерна подстилала строительная прослойка, связанная с перестройкой церкви в 1441 г. Конфигурация напластований особенно четко прослежена в западном профиле Борисоглебского раскопа, где видно, что толщина этого слоя уменьшается к северу, но становится более мощной к югу, где резко обрывается перекопом от засыпки раскопа 1940–1941 гг. (рис. 2; 3). Такой уровень залегания позволил отнести скопление горелых злаков ко второй половине XV – началу XVI в. Обращение к летописным данным о пожарах в Новгороде позволяет сузить дату отложения слоя горелого зерна.

Под 1471 г. в Новгородской 4-й летописи упоминается пожар на Софийской стороне, который мог затронуть и церковь Бориса и Глеба: «Той же осени, сентября 9, на Яневе улицы загорися, и погоре побережье все и за Даньславлю ули-цю, а городней стене погоре от берега полтора прясла, и Гребельской мосток весь выгоре, и гребля вся и до Великого мосту, и 3 церкви огоре: святыи Владимир и святыи Дмитрии на Доньславли улици и святыи Кирил предил у святого Дмитрия» (Новгородская четвертая…, 2000. С. 449). Из перечисленных храмов наиболее близкой к Борисоглебскому собору является Владимирская надврат-ная церковь.

Следующий пожар упоминается под 1490 г.: «…бысть пожар велми велик: загорелося на мостоу на великом оу городних воротъ, и церковь святыя Богородица огоре и стрельница, а из стрельници похватило тесницоу с огнем и несло на Яневу оулицю, и тоу загорелося, и Янева оулица выгорела, и Росткина оулица, и Хревкова, и Легоща оулица, и Щеркова, и Розважа; а церквеи огоре-ло 5, а шестаа святаа Богородица на воротех» (Там же. С. 459). Пречистенская (Богородицкая) надвратная церковь и Пречистенская башня (стрельница) были расположены примерно в 200 м к северу от Борисоглебского храма. Вероятно, деревянные постройки или притвор с запасами зерна могли сгореть в результате одного из этих пожаров.

В ходе переборки слоя горелого зерна выявлено несколько десятков обломков круговых сосудов, включая обломки белоглиняных горшков. Данные керамических материалов подтверждают стратиграфическую датировку. В процессе разбора этого заполнения также найдены кованый гвоздь и несколько фрагментов горелой костяной накладки, украшенной косой нарезкой.

Для радиоуглеродной даты IGAN-8695 560 ± 20 л. н. получены калиброванные интервалы 2σ: 1323–1355 гг. (вероятность 43,9 %), 1392–1422 гг. (вероятность 51,5 %), медиана 1395 г.2 Радиоуглеродная дата в целом согласуется с датой стратиграфической. Их незначительное несоответствие представляется закономерным.

При археоботаническом анализе в обр. № 3502 было учтено всего 1825 различных макроостатков. Из них 1674 относятся к зернам и семенам культурных растений, 134 – к сорным растениям, еще 17 не получили надежной идентификации и отнесены к категории «прочие». Основу образца составляет рожь Secale cereale (92,9 % всех определимых макроостатков культурных растений – МКР), поэтому его можно считать монокультурным (рис. 4: А ; 6). К пшенице относится 3,4 %, в основном это мягкая пшеница Triticum aestivum , но есть и неопределимые до вида фрагменты зерновок пшеницы Triticum sp. Доля овса Avena sp. составила 2,7 %. Так как видовую принадлежность овса установить без наличия колосовых остатков достоверно нельзя, все находки отнесены к культурной форме условно. В небольших количествах в субпробе присутствует также ячмень Hordeum vulgare (0,8 %), встречены единичные семена конопли Cannabis sativa и льна Linum usitatissimum . Сорные растения в общей структуре обр. № 3205 составляют 7,3 % и относятся к шести широко распространенным в лесной зоне семействам (рис. 4: В ). Половина находок этой категории представлена мятликовыми Poaceae (51,5 %), среди которых выявлено два вида – мелкозерный вид типа тимофеевки луговой Phleum pratense (21,6 %) и метлица полевая Apera spica-venti (21,6 %). Представители остальных семейств (марь белая Chenopodium album – 16,4 %; горец пятнистый Persicaria maculosa (Polygonaceae) – 8,2%; торица полевая Spergula arvensis – 3,7 % и подмаренники Galium spp. – 2,2 %) также являются хорошо известными полевыми (сегетальными) сорняками в северной половине Европы. «Прочие», составляющие менее 1 % в общей структуре, содержат сильно деформированные остатки, которые не могут быть достоверно отнесены ни к одной из двух вышеперечисленных категорий.

В обр. № 3691 учтено 1387 макроостатков, из них всего 13 относятся к сорным и 3 находки – к «прочим». Образец отличается от первого более высокой долей ржи среди определимых МКР (97,9 %). На втором месте также находится мягкая пшеница (1,3 %), на долю овса приходится всего 0,5 %, а вот ячмень и лен отсутствуют вовсе (рис. 4: Б ). Обнаружено две зерновки пшеницы двузернянки Tr. turgidum ssp. dicoccum (Schrank) Thell., одно семя бобов Vicia faba размером 6,8 × 5,1 × 4,2 мм (рис. 5) и одно – конопли.

Засоренность образца № 3691 составила менее 1 %, что делает невозможным его сопоставление с обр. 3502 по этому показателю, однако нужно указать на полное отсутствие в нем метлицы полевой.

Конечно, всего два образца из такого значительного объема зерна не отражают в полной мере его состав и особенности, но эти данные позволяют получить общее представление об объекте в пределах квадратов 16 и 22. Во-первых, скопление в целом монокультурное и в основе состояло из сгоревших запасов ржи. Зерна и семена других растений могли попасть в скопление при использовании или одной и той же площадки для обмолота при переработке разных урожаев, или одних и тех же емкостей (только в разное время) для их хранения. Можно предположить и засорение ржи пшеницей, овсом, ячменем и двузернянкой в поле при севообороте или использовании не очень чистого посевного материала. Обнаружение столь объемного скопления свидетельствует о хранении значительных запасов ржи как основной культуры на территории Детинца. Преобладание ржи на древнерусских памятниках зафиксировано и предыдущими

Рис. 5. Великий Новгород.

Рожь Secale cereal (зерна); бобы Vicia faba (семя)

исследованиями в таких городах, как Ярославль, Москва, Суздаль, Перея-славль-Рязанский ( Антипина, Лебедева , 2012; Лебедева, Сергеев , 2019), Псков, Изборск, Смоленск, Торопец, Торжок, Гродно и др. ( Кирьянова , 1992. Прил. 1). Предпочтение древнерусским населением этой культуры, вероятно, связано с ее неприхотливостью к почвам и непредсказуемым погодным условиям ( Милов , 1998. С. 38, 39).

Во-вторых, разный уровень засоренности, скорее всего, зависит от источников поступления зерна и является следствием либо разной засоренности полей, либо неодинаковой тщательности очистки урожая в разных хозяйствах. В таком случае возможно, что и несколько отличающийся состав культурных видов также маркирует разные поля или даже производителей. На это указывает, например, присутствие ячменя в одном образце и полное его отсутствие в другом. Сравнительно невысокая по меркам средневековья засоренность обр. № 3502 (7 %) (Сергеев, Лебедева, 2021), отсутствие крупносеменных сегеталов, мякины и фрагментов соломы показывает, что рожь в данном случае прошла, по крайней мере, отвеивание и грубую очистку. Зерно из обр. № 3691 с уровнем засоренности в 0,9 %, происходило ли оно с нововведенных в оборот земель или прошло тщательную очистку перед отправкой в город, в любом случае демонстрирует продукцию высокого качества.

В-третьих, сами зерновки ржи значительно варьируются в размерах, т. е. никакой сортировки на размерные фракции (пищевое, посевное, кормовое) в зафиксированных случаях явно не проводилось. В-четвертых, все обнаруженные зерновки овса не имели чешуй, что в данном случае свидетельствует о его пищевом, но не кормовом назначении.

Большая доля метлицы полевой Apera spica-venti в обр. № 3502 (рис. 6) указывает на озимую культуру ржи ( Доброхотов , 1961. С. 147; Никитин , 1983. С. 96; Губанов и др. , 2002. С. 197). А. В. Кирьянов, изучивший несколько десятков ржаных скоплений с Неревского раскопа, при обилии других видов полевых засорителей, однако не нашел ни одного семени метлицы. Вполне возможно, что при тех методах и подходах к сбору и обработке материала они просто не могли быть обнаружены. Сам исследователь это понимал и вполне логично объяснял этот факт мелкими размерами семян метлицы ( Кирьянов , 1959). Его последовательница Н. А. Кирьянова приводит лишь единичные находки семян этого сорняка для нескольких новгородских скоплений, но, что показательно, ею же обнаружены сотни семян в зерновых скоплениях в первую очередь Изборска и Пскова, а также Торжка, Устюжны и Твери. За пределами Северо-Западной Руси в значительных количествах метлица полевая отмечена только в Суздале ( Кирьянова , 1992. Прил. 2). Недавние археоботани-ческие исследования материалов из раскопок Московского Кремля ( Сергеев, Лебедева , 2022), Троице-Сергиевой лавры ( Зоц и др. , 2023), Переяславля-Ря-занского, Ростиславля ( Лебедева , 2005) и других городов подтверждают тот факт, что в более южных землях этот сорняк, видимо, не был настолько распространен. Вполне возможно, что присутствие значительной доли метлицы полевой в скоплениях может служить маркером северо-западного происхождения зерна, однако это предположение, безусловно, требует более обоснованных подтверждений.

Особо отметим находку единственного семени бобов Vicia faba в обр. № 3691, видимо, на данный момент вторую в Новгороде, так как несколько бобов были обнаружены в слоях XIV в. на Неревском раскопе ( Кирьянов , 1959). При этом на ряде других средневековых памятников выявлены даже небольшие их скопления, особенно на территории Белоруссии (Друцк, Клецк, Мстиславль). В данном регионе семена бобов в культурных слоях фиксируют с X в., а пика их количество достигает в XIV в. ( Лошенков , 2021. С. 250). Небольшие скопления найдены также в Изборске ( Кирьянова , 1992), а вот в других регионах Древней

Рис. 6. Великий Новгород.

Метлица полевая Apera spica-venti (зерновки в чешуях)

Руси бобы являются довольно редкой находкой и, более того, ни разу не встречены их скопления3.

В этом отношении интерес представляет берестяная грамота № 700 втор. пол. XII в., где упоминаются «греческие бобы» ( Зализняк , 2004. С. 387). Их ошибочно отождествляют с фасолью (турецкими бобами) и цареградскими бобами ( Янин, Зализняк , 1993. С. 90), которые упоминаются в более поздних источниках (впервые в XVII в.). «Турецкие бобы» являются фасолью огненно-красной ( Phaseolus coccineus ), которая была завезена на территорию Старого Света из Южной Америки в XVI в. (Сельское хозяйство…, 1998; Cultural history…, 2005. Р. 146) и называется в современном обиходе «фасолью». «Цареградский боб», упоминаемый среди выращиваемых культур в Имеретии в тексте «Статейного списка дворянина стольника Толочанова (посла в Имеретию к царю Александру III Имеретинскому)» 1652 г. (Статейный список…, 1970), возможно, является плодом рожкового дерева ( Ceratonia siliqua L.), которое сохранило название «цареградский рожок» до XX в. и успешно возделывается в данном регионе (БСЭ. 1975. Т. 22. С. 152). Оба эти растения, и фасоль, и рожковое дерево, как и бобы, относятся к семейству бобовые Fabaceae.

В грамоте же речь идет, скорее всего, именно об обыкновенных бобах Vicia faba , чье семя найдено в вышеописанном образце. Бобы также упоминаются в тексте «Вопрошание Кириково архиепископу Нифонту» (Вопрошание…, 2011. С. 413–437). Широкие бобы4 имеют давнюю традицию выращивания в Старом Свете, являясь одними из самых древних одомашненных ( Zohary et al ., 2012. P. 92, 93), а также одними из самых простых при возделывании ( Kosterin , 2014).

Бобы были известны и в западноевропейской средневековой кухне. Так, в кулинарной книге «Forme of Cury» (сборнике английских рецептов конца XIV в.) среди примерно 200 рецептов упомянуты лишь четыре из бобов, причем два из них можно считать постными (The Forme of Cury…). Столь скромное место бобов в данной книге может говорить о том, что этот продукт, вероятно, ассоциировали с кухней простонародья, с одной стороны, а с другой, видимо, относили больше к постному, нежели скоромному столу. На сегодняшний день единичность находок бобовых семян в Новгороде явно не предполагает их чрезвычайно широкого распространения. Несмотря на то что в слоях X–XIV вв. на территории Беларуси найдено более 14 000 семян Vicia faba , эта культура не была ведущей даже среди бобовых, так как семян гороха и чечевицы найдено соответственно в 2,5 и 5 раз больше ( Лошенков , 2021. С. 250). Сходную статистику показывают находки бобов в эстонских средневековых городах (Medieval Food…, 2007. P. 80).

Заключение

На основании археоботанических материалов и письменных свидетельств некоторые исследователи относят бобы к основным продуктам питания, но имевшим в Балтийском регионе второстепенное значение (Ibid. P. 23). Кроме того, следует учитывать, что вероятность попадания и сохранения семян бобовых в культурных слоях меньше, чем у злаковых культур. Поэтому соотношение злаковых и бобовых, представленных в коллекциях, не всегда объективно отражает реальное соотношение этих продуктов (Medieval Food…, 2007. P. 89; Mikić , 2016). Дальнейшие исследования археоботанических остатков в Новгороде помогут более подробно изучить бытование и использование бобовых на территории русских земель.

Открытие при раскопках руин церкви Бориса и Глеба обширного скопления горелого зерна показывает, что при новгородских храмах могли существовать хранилища съестных припасов. Точная площадь комплекса не определена, но можно представить, что здесь хранился весьма значительный объем ржи. О больших объемах хранения зерна в Новгороде мы можем косвенно судить по сведениям в берестяных грамотах. Эта информация теперь получает и археологическое подтверждение.