Исследование социальной политики государства (на примере России) с использованием концепции политического цикла

Автор: Логинов Александр Валерьевич

Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary

Рубрика: Политические науки

Статья в выпуске: 2 (10), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье с позиций методологии цикличности рассмотрен процесс реализации социальной политики России; на основе единства внутренней логики развития процессов проанализированы ресурсы и ограничения каждого цикла, определены возможные сценарии эволюции системы в контексте изучаемой проблемы.

Социальная политика, социальное государство, циклически-волновая модель, стабилизация, унификация, переход, дифференциация, консолидация, ресурсы и ограничения цикла, социальные ориентиры, монополизация, органичная систематизация

Короткий адрес: https://sciup.org/14720551

IDR: 14720551 | УДК: 316.334.3

Текст научной статьи Исследование социальной политики государства (на примере России) с использованием концепции политического цикла

In the article the cyclicity methodology is used to study implementation of Russian social policy; possibilities and limitations of each cycle are analyzed in internal logic unity terms; possible scenarios of the system development are determined in the context of the studied problem.

Политический цикл определяет ресурсные, организационные и иные возможности политической системы на определенном этапе. Ресурсная составляющая социальной и иной политики, вероятно, соответствует циклу развития государства, на котором оно в данный момент находится. Отсюда можно констатировать, что на любом этапе развития социальная и другая политика имеют свои ресурсы и ограничения, которые определяются внутренней логикой текущего цикла.

Мы полагаем, что стадия развития, на которой в данный момент находится государство, всегда первичнее любых проводимых реформ. Можно отдельно изучать логику социальных и других реформ, отмечать их достоинства и недостатки без какой бы то ни было привязки к циклу развития государства, однако при этом мы упускаем из виду нечто более значимое и универсальное —общий принцип, который определяет внутреннюю логику проводимых реформ и их дальнейшую судьбу.

Как отмечает И. Валлерстайн, «часть проблемы заключается в том, что мы изучали эти явления, разложив их по отдельным ящичкам и присвоив им особые названия: политика, экономика, социальная структура, культура, не осознавая, что эти ящички существуют по большей части в нашем воображении, а не в реальной жизни. Явления, которые мы в них находим, настолько переплетены, что одно обязательно предполагает другое, одно влияет на другое, и любое явление невозможно понять, не принимая во внимание содержимое других ящиков» [2, с. 44].

ПМАИНАРНЙ: а к т у а л ь н ы е п ро бл е м ы

ГУМАНИТАРНОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

С рассматриваемой здесь точки зрения волны и эволюционные (т. е. незамкнутые, не приводящие к состоянию, тождественному исходному) циклы социально-исторического развития представляют собой реальные «шаги- эволюционного процесса, в ходе которого происходит качественное преобразование общественной системы. Такое качественное преобразование осуществляется путем закономерной смены различных фаз (режимов) ее развития. В каждой последующей фазе социальная система претерпевает изменения, вызванные ее реакцией на результаты развития в предшествующей фазе. Как итог повторяющегося чередования двух или более фаз, для каждой из которых характерен свой особый режим использования имеющихся у общества ресурсов, социально-историческая система качественно меняется, проходя один эволюционный цикл за другим [8, с. 13].

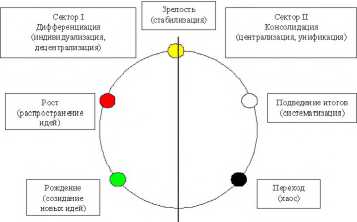

Отталкиваясь от основных положений древнекитайской концепции <пяти движений -, а также от ряда поздних (в том числе современных) аналогов этой теории, мы разработали циклическую модель, со- стоящую из пяти политических циклов (рисунок), которые последовательно проходит любая политическая система: 1) рождение (созидание новых идей); 2) рост (распространений идей); 3) зрелость (реализация созревшей государственной идеи н стабилизация); 4) подведение итогов (систематизация); 5) переход (накопление ресурсов и новый кризис).

Основываясь на определении «эволюционного цикла- развития общественной системы, предложенного В. И. Пантиным [8, сс. 22—23], кмы гпред-лагаем следующее определение политического цикла: это часть траектории движения политической системы, в начальной н конечной точках которой система оказывается в подобных по ряду важных характеристик, но принципиально различных в эволюционном отношении состояниях. Повторение полити- ческих циклов образует не замкнуто-циклическое (круговое), а более сложное, спиралевидное движение.

Механизм функционирования политической системы в рамках представленной нами модели состоит в следующем. В каждом новом цикле развития система вбирает в себя весь опыт предыдущего цикла, ускоренно повторяя его в малом цикле: в этом состоит преемственность развития. Схема же накопления опыта и перехода на качественно новый уровень повторяется, и в этом проявляется подобие.

Предпосылки для перехода системы на следующий цикл начинают формироваться внутри предыдущего и представляют собой результирующий вектор всего процесса функционирования системы на ранее пройденных политических циклах. Поэтому по мере приближения политической системы к циклу систематизации у системы все меньше возможностей к существенному изменению сложившихся трендов, заложенных на предыдущих циклах. Такая закономерность повышает степень ответственности правящей элиты за принимаемые политические решения на начальных и последующих циклах развития системы.

Схему циклического развития политической системы условно можно разделить на две относительно равные половины (рисунок).

Рисунок. Схема циклического развития политической системы

Предложенная выше схематическая конструкция исходит из диаметральной противоположности процессов развития политической системы в рамках начальных (рождение и рост) и завершающих циклов (систематизация и переход). При этом поворотной (переходной) точкой служит цикл стабилизации.

На основе системного рассмотрения многочисленных процессов в рамках описанной нами циклической конструкции мы пришли к выводу, что в процессе развития системы происходит чередование процессов дифференциации и консолидации, и наиболее четко эти процессы отслеживаются в рамках двух начальных и завершающих циклов. При этом следует обратить внимание на условность проведенного разделения, поскольку и в данном случае речь идет не о резком переходе (скачке) системы от дифференциации к консолидации, а о плавном (преимущественно волнообразном) переходе. Следовательно, наиболее точным графическим символом границы между двумя секторами будет не прямая, а волнообразная линия.

Следует отметить, что предложенная нами конструкция вполне соответствует модели волнового развития. Одна из таких концепций —это концепция повышательных и понижательных волн Н. Д. Кондратьева (1892—1938) [6].

Так, повышательная волна (концепция Кондратьева) соответствует сектору дифференциации в рамках предложенной нами модели. Если исходить из образных аналогий, то повышательную волну системы можно сравнить со «вдохом-, когда происходит забор энергии. Многообразные процессы, характерные для сектора дифференциации, соответствуют внутренней логике этого образа: обновление системы новыми идеями; вовлечение в мировое сообщество новых регионов, связанные с этим географические и другие открытия во многих сферах и другие подобные процессы. Если исходить из предложенной нами циклической конструкции, сектор дифференциации (см. рисунок) включает в себя стадию рождения политической системы нового типа и сопутствующие этому процессы обновления институтов власти, активного политического лидерства, реализации возможностей для политического, экономического, культурного и социального разнообразия, а также сопровождающие эти процессы локальные конфликты; стадию роста и распространения идей и сопутствующие этой стадии процессы информационного обновления, развития идеологии, предложенной лидером, экономической экспансии, космополитизма и др.

Понижательная волна (концепция Кондратьева) соответствует сектору консолидации. Если исходить из образных аналогий, то повышательную волну системы можно сравнить с «выдохом-, или периодом отдачи энергии, использования ранее накопленного потенциала с целью получения системного результата. Многообразные процессы, характерные для консолидации, соответствуют внутренней логике этого образа: замедление инновационного обновления; эксплуатация ранее разведанных ресурсов; постепенное исчерпание системой внутренних возможностей для дальнейшего развития; процессы централизации и другие подобные процессы. Сектор консолидации (см. рисунок) включает в себя стадию систематизации и сопутствующие ей процессы автоматизации действующих механизмов, более ярко выраженного сплочения во всех сферах (унификации, монополизации), резкого уменьшения разнообразия жизненных укладов, глобализации, к концу цикла снижения управляемости в силу повышения кризисности развития во всех сферах; стадию перехода и сопутствующие этой стадии процессы: при грамотном использовании правящей элитой внутренних ресурсов предыдущих циклов происходит максимальное накопление ресурсов и их использование для развития новой системы («богатое социальное государство-); при нарушении циклических

принципов старая политическая система уходит в прошлое, активно разрушаясь.

Цикл стабилизации, как было отмечено выше, находится посередине, образуя поворотную точку между дифференциацией (повышательная волна) и консолидацией (понижательная волна). Внутренняя логика этого цикла тесно связана с процессом системного «переваривания-, усвоением нового, реализацией сгенерированных на предыдущей стадии идей, это некая «точка образного равновесия-, статус-кво системы, в рамках которой происходят фиксация достигнутого результата и одновременная стабилизация наблюдаемых на предыдущей стадии процессов.

Наиболее показательным примером циклического (спиралевидного) политического развития в мировом масштабе является эволюция механизмов социальной политики, а также идеологии и практики социального государства. В названных процессах наиболее отчетливо прослеживаются элементы преемственности и подобия в развитии социальных функций государств, которые в свою очередь согласно Тойнби реализуются как последовательность актов «Вызова-и-Ответа .

Современную социальную политику в самом общем виде можно определить как совокупность форм и способов воздействия государства, институтов гражданского общества на социальную сферу с целью формирования механизмов, регулирующих направления развития социальных процессов в обществе.

Мы полагаем, что применение циклической модели к изучению механизмов реализации социальной политики государства —это лишь один из многочисленных частных случаев использования данной концепции в общественной практике.

Исходя из единства внутренней логики развития политических процессов применительно к позднесоветской и постсоветской России можно условно выделить ряд этапов, или циклов, развития политической системы: 1) цикл позднесоветской систематизации (1973 — апрель 1985 г.); 2)цикл перехода к политической системе нового типа (апрель 1985 —середина декабря 1991 г.); 3) цикл созидания новых идей (середина декабря 1991 —декабрь 1993 г.); 4) цикл распространения идей (декабрь 1993 —август 1998 г.); 5) цикл стабилизации (август 1998 — январь 2004 г.); 6) цикл постсоветской систематизации (январь 2004 —предположительно 2013 г.).

Опираясь на схему циклического развития, постараемся рассмотреть особенности социальной политики в позднесоветский и постсоветский периоды. Для того чтобы эта задача была выполнима, необходимо сначала рассмотреть советскую практику реализации социальной политики, поскольку, как будет показано ниже, на всех последующих циклах после распада Советского Союза наблюдались постоянные наслоения апробированных советской практикой механизмов социальной политики и новых, имеющих рыночную либо псевдорыночную ориентацию.

Цикл позднесоветской систематизации (1973 — апрель 1985 г.)- Многообразие социально-политических процессов в рамках этого цикла подчинено его внутренней логике — достижение системного результата и подведение итогов всего процесса модернизации политической системы. Самая, пожалуй, главная задача правящей элиты на этом цикле — это поддержание справедливости внутри системы. Важен аспект органичности справедливости (ее разумности). Если это условие не соблюдается, элита очень быстро утратит господство.

К внутренним ресурсам данного цикла мы относим четкость и определенность социальных предписаний, социальных ролей и правил всех акторов. При грамотном использовании возможностей цикла правящей элитой принимаются мудрые и органичные законы, которые настраивают работу системы в автономном режиме. При нерациональном использовании ресурсов принимаются неорганичные законы, которые основаны на доминировании искусственных, преимущественно «ручных-, механизмов управления. К ограничениям цикла можно отнести постепенную утрату политической элитой духовной (сердечной) связи с народом, нарастание разрыва между уровнем современных проблем и уровнем мышления стареющей элиты.

Социальная политика в СССР в рамках рассматриваемого периода включала в себя ряд особенностей, которые позволяют говорить о высоком уровне ее систематизации. Она трактовалась как «система организационных мер, направленных на конкретные преобразования в социальной сфере (рост масштабов жилищного строительства, численности врачей или учителей и т. д.). Собственно социальная политика, проводившаяся в СССР, была вполне приемлема (справедлива) для людей со сложившимся социалистическим менталитетом. С позиций рядовых членов общества, основным достоинством плановой системы СССР было гарантирование пусть минимального, но достаточного для удовлетворения элементарных жизненных потребностей уровня жизни вне зависимости от конкретного вклада гражданина в экономический прогресс страны. Мощные перераспределительные механизмы, характерные для плановой системы СССР, позволяли в той или иной мере уравнивать рядовых работников в их доходах. Что же касается социальной политики в ее широком понимании, то она, несмотря на декларирование ее основных направлений партийной элитой СССР, никогда не была приоритетной и приносилась в жертву военнопромышленному комплексу и базовым отраслям промышленности- [4, с. 23].

В то же время объяснять успешность социальной политики СССР исключительно экономическими категориями, на наш взгляд, не совсем верно. Конечная результативность любой политики зависит еще и от того, насколько целостно общество.

Б. Б. Виногродский, цитируя одного из исследователей, высказал довольно оригинальную мысль: «СССР была целостная страна, потому что люди больше ездили в командировки. Когда люди много ездят в командировки, то они лучше понимают, как другие люди живут в других местах. В СССР ездили много, и какая-то циркуляция постоянно происходила. Было целостное культурное пространство. Все время проводились конференции в разных местах, и как-то всех это связывало. Помимо этого существовала довольно целостная экономическая система планирования. Идеологизированная экономика позволяла сохранять некую целостность в головах. Другое дело, что идеологически эта целостность поддерживалась не всегда органично- [3].

Декларативно-иллюзорный характер задачи «повышения роста благосостояния советского народа - наряду с этим вполне осознавался представителями господствующего слоя. В среде номенклатурных работников существовала циничная осознанность реальной направленности существующей социальной политики, поскольку скрытые от общества привилегии были очевидны и открыты для тех, кто ими пользовался [13, с. 69].

Такая система априори была неэффективна, но она относительно нормально функционировала, пока подкреплялась изобилием экономических ресурсов и жесткой административной системой управления в лице таких органов, как Госплан, Госснаб, Минфин и т. п. Но сначала иссякло ресурсное изобилие, а в начале 1990-х гг. была сломана ранее действовавшая система управления, причем вместо нее не было создано другой. Сама же система планирования на стадии распада советской системы уже не соответствовала ограниченной ресурсной базе.

Все отчетливее проявлялся процесс исчерпания возможностей для дальнейшего развития системы. Постепенно идеология коммунистического общества, цементирующая социальную ткань советского

ПШ I ИШРИiИ : АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

общества и связывающая деятельность различных социальных групп и общностей, начала распадаться. Фактически это было вызвано тем, что формы идеологии и структуры управления не успевали за темпом и направленностью социальных процессов, вызванных самим же управлением.

Цикл перехода к политической системе нового типа (апрель 1985 — середина декабря 1991 г.)- К ресурсам данного цикла мы относим стихийность, спонтанность складывающихся процессов. Если прежняя система сохраняется, то в ситуации перехода основными ресурсами будут «мудрые-, органичные законы, которые позволяют укрепить власть и произвести накопление ресурсов для дальнейшего развития. Если система разрушается, то после ее разрушения остаются ресурсы и люди, а власти нет. К ограничениям цикла можно отнести отсутствие политической воли и ясного плана действий у правящей элиты, а в ситуации распада —отсутствие у государства необходимых и достаточных материальных ресурсов.

Е[олитическая система СССР далеко не случайно стала развиваться по сценарию распада. Политическая практика показывает, что уже в середине восьмидесятых годов сложившаяся политическая система СССР начала давать серьезные сбои. В то время как военно-промышленный комплекс получал все новые и новые миллиардные средства, социальная сфера, потребительский рынок, наукоемкая продукция, политика капиталовложений и т. д. все более остро претерпевали дефицитный характер развития. Это как раз тот случай, когда одна положительная закономерность —нарастание количественных факторов (мощный объем промышленного производства, и прежде всего в военно-промышленном комплексе, в ущерб развития сельского хозяйства, сферы потребления и роста социального благосостояния, а также глубокая непрора-ботанность мер по реформированию политической системы) — при переходе в новое качество переросло в другую, отрицательную закономерность —не оправдавшихся социальных ожиданий, разочарования населения, образования духовного вакуума. Это как раз та ситуация, когда «долговременные структурные тренды стали приближаться к асимптотам, из-за постоянных структурных колебаний все чаще возникали сложные ситуации, справиться с которыми система уже не могла - [2, с. 178].

Когда внутренние резервы «социалистической- системы оказались в основном исчерпаны, когда система органически зашла в тупик, объективная потребность в ее модернизации и замене нашла практическое выражение.

Социально-политические реформы середины 1980-х явились начальной стадией необратимых трансформаций экономической и политической системы СССР и входивших в его состав республик. Фактически же именно при попытках проведения экономической реформы административными мерами после инвестирования в машиностроительный комплекс были нарушены сохранявшиеся в течение длительного времени макроэкономические пропорции плановой системы страны. Вероятность же их восстановления была резко снижена после начала антиалкогольной кампании и аварии на Чернобыльской АЭС.

О. Н. Смолин констатирует: «В СССР в рассматриваемый период неоднократно изменялся вектор провозглашаемых преобразований: от усиления администрирования и борьбы с нетрудовыми доходами до узаконивания частной собственности с наемным трудом; от заявлений о быстром повышении уровня жизни до ограниченной денежной реформы и первого массового повышения цен; от выдвижения лозунга социальной справедливости и расширения социальных гарантий трудящимся до безудержной пропаганды социального неравенства [10, с. 211].

В результате общими логическими результатами цикла стали разрушение со- ветской государственности, острый кризис экономической и политической системы и ярко выраженный недостаток материальных ресурсов.

Цикл созидания новых идеи (середина декабря 1991 — декабрь 1993 г.)- К основным ресурсам данного цикла следует отнести огромные инновационные вложения лидеров-реформаторов, идейное многообразие. К ограничениям —кратковременность и высокую конъюнктур ность политических целей, ярко выраженный субъективизм всего процесса реформирования.

Ярко выраженный недостаток материальных ресурсов у государства, на наш взгляд, фактически предопределил приход к власти лидеров-реформаторов, политические идеи и решения которым фактически навязывались извне. С утратой Советским Союзом прежних механизмов внешнеполитического влияния наше государство перестало восприниматься как адекватный международный субъект и в результате очень быстро стало ресурсной базой для более сильного идеологического конкурента. Это обстоятельство усугубило и без того непростую социально-экономическую обстановку в постсоветской России и поставило Б. Ельцина и его команду в зависимое от внешних и внутренних спонсоров положение.

О. И. Шкаратан справедливо отмечает: <С началом реформ номенклатура с ее осознанными интересами, самоиденти-фицированием, присоединив к себе теневиков, а в ряде случаев и лидеров криминалитета, формируясь постепенно как элита общества государственно-капиталистического типа, в соответствии со своими нуждами стала выстраивать и политику государства - [12, с. 69].

Реальная политика развертывалась в двух плоскостях:

-

1) относительно высокие удельные затраты на социальный протекционизм в официальном бюджете;

-

2) низкие удельные значения социальных затрат в реальном бюджете и ре-

- альном ВВП, массовая коррумпированность, имитация скромных масштабов безработицы трудящихся, разрушение имевшейся системы медицинской помощи и образования.

По справедливому мнению ряда исследователей, наряду с этим сохранившееся в сознании большинства россиян характерное для патерналистской модели <понимание сильной социальной политики как основной функции государства при одновременном отсутствии институтов гражданского общества, способных заставить государство эту функцию выполнять, сыграло в годы реформ с рядовыми гражданами злую шутку, оставив их совершенно беспомощными перед государством, фактически отказавшимся вдруг платить по “социальным” долгам-[11, с. 32].

На данном этапе состояние всей социальной сферы и место социальной политики в общем процессе оценивались лишь с двух позиций: как некий ограничитель реформ и как показатель риска возможных социальных взрывов. В результате вся федеральная социальная политика, по существу, свелась лишь к обеспечению гарантированного прожиточного минимума и реагированию на чрезвычайные ситуации.

Политический конфликт между ветвями власти (а все усилия реформаторов были затрачены именно на него), популизм политических партий на федеральном и региональном уровнях и, как следствие, их неспособность четко сформулировать адекватную новым социальным условиям концепцию социальной политики явились, на наш взгляд, главными причинами низкой эффективности социальной политики российского государства на данном этапе.

В целом же период характеризуется начальными процессами приватизации, передела собственности и необратимыми (в обозримой перспективе) изменениями социальной стратификации и образа жизни россиян. Основным итогом данного

цикла стало обозначение в общих чертах магистральной направленности развития политической системы; появление в политике лидеров-реформаторов, которые в качестве главного ориентира четко определили западную модель общества, прежде всего в американском (нередко искаженном) варианте.

Цикл распространения идей (декабрь 1993 — август 1998 г.)- Основные ресурсы власти на данном цикле —информационные. С их помощью происходит формирование массовых убеждений путем широкого использования политических технологий. Принимая во внимание внутреннюю логику цикла, основным ограничением можно считать отсутствие должной глубины в социально-политическом реформировании, нестабильность социально-политических процессов и большие материальные затраты.

В зависимости от доминирующих циклических трендов, заданных на предыдущих циклах, а также общего характера идеологической направленности были вероятны два сценария развития политического процесса: позитивный, при котором убеждения масс формируются на основе сложившихся архетипов и традиций, сплачивающих общество, и негативный, когда убеждения масс формируются на основе абсолютизации и идеализации искусственно произведенных ценностей, раскалывающих общество, делающих его более конфликтным и противостоящим власти.

Системный анализ политических процессов позволяет считать, что политическое развитие на цикле распространения идей стало осуществляться преимущественно по негативному сценарию.

Активно проводя политику <шоковых -реформ, радикальные либералы, контролировавшие до определенного времени и реальное управление, и реальную идеологию, также как и прагматики, не скрывали в большинстве случаев ни той системы ценностей, которую они реально защищали, ни собственные интересы. Реформы означали для них лишь возможность сбросить ярмо обязанности заботиться о народе в условиях резко возросших собственных аппетитов и новых стандартов жизни, с одной стороны, и колебания доходов от экспорта природных ресурсов в условиях неустойчивости цен на них на мировых рынках — с другой. С определенной долей уверенности можно сказать, что в начале и в ходе реформ социальный фактор не учитывался вообще, а социальная сфера (как совокупность институтов и отношений) рассматривалась как рудимент тоталитарного государства, подлежащий разрушению.

В отличие от инициаторов перестройки в СССР, провозгласивших ее целью переориентацию экономики страны на удовлетворение потребностей человека и обеспечение социальной комфортности большей части населения республики, либеральная элита, пришедшая к власти в России в конце 1991 г., считала основной задачей запуск рыночных механизмов и формирование системы рыночных отношений. При этом предполагалось, что обеспечить качественно новый уровень социальной защиты можно будет на принципиально иной ресурсной базе, сформировать которую и была призвана рыночная экономика.

Как отмечают С. Смирнов и И. Исаев, «дальнейшее реформирование плановой экономики не представляло бы никаких сложностей, если бы возможность изменения системы производственных отношений без снижения, хотя бы и временного, уровня жизни большинства населения или отдельных его слоев была бы не абстрактной, а конкретной, согласующейся с находящимися в распоряжении субъектов социальной политики реальными финансовыми ресурсами. Однако переход от одной экономической системы к другой имеет свою социальную цену и неизбежно отражается на социальной политике и защищенности различных категорий населения ■ [9, с. 67].

С началом рыночных преобразований в России социальная политика формаль- но рассматривалась как элемент общей экономической стратегии страны. В качестве ориентиров были выработаны следующие цели:

-

— постепенный отказ государства от роли координатора социальных процессов, делегирование все большего числа социальных функций на места;

-

— перенесение центра тяжести в финансировании социальных расходов с государственного бюджета на сбережения граждан через аккумулирование этих средств сформированными на данном этапе специализированными институциональными инвесторами (пенсионным и инвестиционными фондами, фондами социального и обязательного медицинского страхования, занятости населения), средства которых были предназначены для финансового обеспечения федеральных социальных стандартов и не зависели от состояния государственного бюджета;

-

— устранение значительного числа ограничений в социально-трудовой сфере, создание условий для зарабатывания денег и увеличения доходов граждан с акцентом на использование ими собственных возможностей;

—сдерживание безработицы.

Таким образом, по первоначальному замыслу социальная политика государства должна была вписаться в либеральную схему перехода к рынку, опираясь на задел прежней социальной системы.

Социальная политика в тот период носила неэффективный, по большей части политически вынужденный характер. Однако стратегические задачи цикла были выполнены: в рамках системы произошло укрепление и развитие различных направлений идеологии, предложенной лидером, сформирована материальная основа для отдельных хозяйствующих субъектов, для государства в целом, что нашло практическое воплощение в системе государственно-бюрократического капитализма.

Ряд исследователей признают, что именно финансовый кризис осени 1998 г.

стал рубежом на пути преодоления политической нестабильности. <Последующее развитие продемонстрировало переход к формированию нового баланса сил в обществе, благодаря которому смена правительств уже не приводила к сколько-нибудь существенным колебаниям социально-экономического курса - [7, с. 8].

Цикл стабилизации (август 1998 — январь 2004 г.)- К основным ресурсам данного цикла следует отнести экономические, позволяющие властным структурам осуществлять самые дорогостоящие социальные и иные проекты; высокий авторитет центральной власти среди населения и тесно связанную с данными факторами социально-политическую стабильность. Однако столь благоприятная «почва-, при отсутствии политической воли и грамотного управления, содержит в себе угрозу застоя (ресурсы неправильно вкладываются, и их становится меньше).

Для социальной политики России на данном цикле были характерны свои особенности. Здесь мы, очевидно, наблюдали процесс наложения на текущий политический цикл благоприятных циклических трендов в области мировой экономики, связанных, в частности, с ростом цен на сырьевые ресурсы.

Реализация социальной политики, проводимой государством и ощутившей на себе наиболее негативные последствия кризиса августа-сентября 1998 г., когда ухудшилась ситуация с выплатой заработной платы, пенсий, пособий и возросла безработица, в начале 1999 г. была подвергнута существенной корректировке. Была усилена социальная направленность деятельности государства, разработаны новые программные документы. По мнению ряда аналитиков, 1999 г. выглядит едва ли не уникальным в истории постсоветской России. «Девальвация рубля и рост мировых цен на нефть заметно улучшили для нас внешнеэкономическую конъюнктуру; позитивно сказалось и расширение спроса на продукцию отечественного военно-промышленного комп-

лекса. Отсюда впечатляющие многих годовые параметры: рост промышленности на 7,5 %; относительно низкая инфляция; появление дополнительных бюджетных доходов в объеме около 1 млрд долл.; наконец, признаки структурных сдвигов в пользу обрабатывающей промышленности [4, с. 9].

В. л. Л.я Иноземцевгмотмечает:Ес«Если 1989 году на долю энергоносителей и сырья приходилось 58 процентов советского экспорта, то в 2005 году только нефть, газ, продукты переработки нефти и электроэнергия обеспечили 63,2 процента всего экспорта и услуг из Российской Федерации; еще около 19 процентов пришлось на металлы, уголь и лес. Проедая тот потенциал, который был заложен еще в советское время, российская экономика пережила тяжелые для нее 1990-е годы и “дождалась” момента, когда повышение цен на сырьевые товары на мировых рынках обеспечило приток денег в страну- [5, с. 51].

По мере преодоления кризисных явлений 1998 г. все отчетливее начал проявляться процесс политической и социальной консолидации российского общества. После избрания в 2000 г. В. Путина главой государства произошло существенное расширение политической базы режима, связанное с надеждами на изменение условий жизни при новом Президенте и усилением государственнических начал, однако в целом период характеризуется стабилизацией симпатий большинства политически активных групп и усилением политической апатии значительной части населения.

Следуя логике цикла стабилизации, следует отметить, что в этих условиях главным и перспективным содержанием социальной политики становится освоение правильно выстроенной системы приоритетов, механизмов эффективного использования ресурсов, выделяемых на социальные цели. В этих целях государство пытается, во-первых, определить очередность и гарантировать адресность удов- летворения социальных потребностей; во-вторых, оценить ресурсное обеспечение с учетом его нехватки; в-третьих, оптимально распределить ограниченные ресурсы для максимального преодоления их дефицита при наличии определенной конкуренции между различными социальными потребностями. Социальная деятельность государства в рамках данного цикла обычно нацелена на координацию указанных факторов.

Идеологии данного цикла соответствует и то, что политический режим пытается повысить для себя уровень определенности, предсказуемости процесса развития системы. Поэтому главный тезис на этом этапе — тезис об эффективности, управляемости процессами. Этой логике были подчинены все реформы данного цикла: «значительное усиление вертикали исполнительной власти в процессе создания в 2000 г. семи федеральных округов; изменение в 2000 г. порядка формирования Совета Федерации в сторону усиления контролирующих полномочий со стороны Центра за назначением представителей в Совет Федерации; политика приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным с целью обеспечения единства правового пространства страны; фактический отказ федерального Центра от ранее имевшей место двусторонней договорной практики с регионами; силовое урегулирование вооруженного конфликта в Чеченской Республике; коррекция сердцевины федеративных отношений, а именно вопросов разграничения предметов ведения и полномочий между федеральным Центром и субъектами федерации, направленную на максимальную централизацию государственной власти - [1, с. 553 —556].

Главный итог деятельности системы в рамках рассматриваемого цикла — фиксация ранее достигнутого результата, осуществление созревшей государственной идеи и стабилизация процессов. Вместе с тем следует признать, что по целому ряду направлений, в особенности в части внедрения инноваций, не был достигнут положительный эффект. Вследствие монетаристской направленности политики финансового блока правительства недостаточно грамотно осуществлялось управление материальными ресурсами. В результате благоприятное в социальноэкономическом плане время фактически было упущено.

Цикл постсоветской систематизации (январь 2004 — предположительно 2013 г.)- Внутренняя логика цикла ориентирует политических акторов на идеологию сплочения и дальнейшее упорядочение (систематизацию) всех процессов.

Необходимые предпосылки для практического развертывания данной политической стратегии, на наш взгляд, начали складываться в России с осени 2004 г. Условным началом данного цикла можно считать реформу по укрупнению субъектов Федерации. Как известно, первый интеграционный процесс был осуществлен в 2004 г., когда произошло объединение Коми-Пермяцкого автономного округа с Пермской областью; в результате 1 декабря 2005 г. образовался новый субъект— Пермский край. Впоследствии до начала нового избирательного цикла 2007—2008 гг. были реализованы еще четыре таких проекта, в результате общее число субъектов РФ стало равным 83. В 2007—2008 гг. этот процесс был временно приостановлен до прохождения электорального цикла.

Другим признаком унификации стали инициативы Президента В. В. Путина по замене процедуры выборов губернаторов процедурой наделения последних полномочиями по представлению Президента РФ законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ. Эта реформа, как известно, была инициирована Президентом сразу после бесланских событий сентября 2004 г.

Показательно и то, что в соответствии с логикой рассматриваемого цикла государство в данный период, используя накопленные ранее резервы и до недавнего времени благоприятную экономическую конъюнктуру, неизбежно укрепляло свои позиции в экономике.

Усилением роли государства в промышленности запомнился 2007 г. Здесь мы также наблюдаем процессы сплочения, которые в целом являются звеньями одной цепи. Начиная с 2006 г. российская власть активно объединяла в государственные корпорации предприятия стратегических отраслей. Создавая такие структуры, государство решает для себя двойную задачу: с одной стороны, подконтрольным государству структурам на нерыночных условиях передаются гигантские активы, позволяющие чиновникам вполне легально удовлетворять собственные бизнес-интересы, эффективно устраняя экономических конкурентов, а с другой — используя мощь государственных корпораций, осуществлять внешнеэкономическую экспансию, выступая в качестве инвесторов на мировом рынке. В целом перечисленное можно считать относительно положительной составляющей раннего этапа систематизации, поскольку при таком положении вещей рядовые граждане все же имеют возможность широко пользоваться позитивными последствиями государственного порядка.

Отрицательной стороной этих процессов является то, что экономика все больше начинает управляться со стороны государства в так называемом «ручном режиме-, при этом часто игнорируются объективные рыночные законы, которые сигнализируют о недостатках такой стратегии.

В условиях систематизации государство должно более грамотно и, главное, гибко реагировать на подобные вызовы, поскольку цена ошибки на этом цикле довольно велика. Дело в том, что для этой стадии характерна самая высокая степень институционализации, и неверные решения могут спровоцировать целую серию локальных кризисов внутри системы.

Тем не менее в условиях глобальной нестабильности России все труднее проти-

востоять мировому экономическому кризису. В. Л. Иноземцев констатирует, что «Россия быстро утрачивает последние конкурентные преимущества и практически превратилась в нахлебника мировой экономики, обменивающего сырье на промышленные товары. Мы живем практически исключительно на эксплуатации своих ресурсов: если вычесть из объема экспортных поступлений выручку только от нефти и газа и только в Западную Европу, платежный баланс России в 2006 году был бы отрицательным- [5, с. 52].

Относительным благосостоянием Россия была обязана исключительно конъюнктуре мирового рынка, которую российская власть не контролирует. Социальная нагрузка на государство продолжает возрастать не только с созданием все большего количества бюджетных рабочих мест, но и в связи с увеличивающимся числом пенсионеров. Препятствует возникновению эффективного социального государства в современной России и социокультурный раскол, который напрямую связан с высокой динамикой социального расслоения. В России сосуществуют два враждебных культурных уклада —культура социальных верхов и новая массовая культура. Образно говоря, в итоге возникают две страны, не имеющие между собой ничего общего, что очень опасно. Российское общество по- прежнему не смогло консолидироваться вокруг общих целей и ценностей. В настоящее время это совокупность микросообществ, возникших на различных основаниях. Поэтому проведение любых реформ наталкивается на сопротивление, и власть вынуждена идти на авторитарные и манипулятивные методы управления обществом, которые усугубляют ситуацию.

С учетом внешних факторов воздействия, а также внутренней логики рассматриваемого цикла основной задачей политической элиты на среднесрочную перспективу должны стать органичная систематизация, направленная на поддержание необходимой и достаточной обратной связи власти и общества, гибкость политической элиты, более тесная взаимосвязь проводимых реформ с социальными потребностями граждан.

В заключение следует отметить, что исследование социально-политических процессов с позиций теории политического цикла имеет достаточно высокий прогностический потенциал, поэтому предложенная нами циклическая модель может быть использована в процессе разработки вероятностных сценариев развития социально-политической обстановки на перспективу. Такие сценарии полезны с точки зрения своевременного выявления нежелательных для политической системы отклонений и их возможной коррекции в процессе принятия политических решений.

Список литературы Исследование социальной политики государства (на примере России) с использованием концепции политического цикла

- Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение. М., 2006.

- Пантин В.И. Волны и циклы социального развития: Цивилизационная динамика и процессы модернизации. М., 2004.

- Кондратьев Н.Д. Избранные сочинения. М., 1993.

- Тихонова Н.Е., Шкаратан О.И. Российская социальная политика: выбор без альтернативы?//Социс. 2001. -№ 3. -С. 21 -32.

- Виногродский Б.Б. Б.Б. Виногродский. О том, что такое здоровье тела, семьи, страны, мира. Как оно достигается и почему утрачивается. [Электрон. ресурс]. URL: http://www.bronislav.ru/events/7

- Шкаратан О.И., Ильин В.И. Социальная стратификация России и Восточной Европы: сравнительный анализ. М., 2006.

- Смолин О.Н. Политический процесс в современной России: учеб. пособие. М., 2006.

- Шкаратан О.И. Тип общества, тип социальных отношений. О современной России//Мир России. 2000. № 2. С. 69-77.

- Смирнов С., Исаев И. Социальная политика: новый курс//Вопр. экономики. 1999. -№ 2. -С. 65-73.

- Мау В. Политэкономические проблемы проведения рыночных реформ в посткоммунистической России//Общество и экономика. 2000. № 7. С. 3-38.

- Делягин М. Очередной год упущенных возможностей//Рос. экон. журн. 1999. № 11-12. С. 9-11.

- Иноземцев В.Л. Природа и перспективы путинского режима//Свобод. мысль. 2007. № 2. С. 42-57.

- Бахлов И.В. От империи к федерации: историко-политологический анализ трансформации имперских систем в федеративные. Саранск, 2004.