Исследование содержания кардиотрофина-1 в сыворотке крови у пациентов с обструктивной гипертрофической кардиомиопатией и пациентов с тяжелой левожелудочковой дисфункцией

Автор: Огуркова О.Н., Павлюкова Е.Н., Суслова Т.Е.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2 т.36, 2021 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Кардиотрофин-1 (СТ-1) является представителем суперсемейства интерлейкина-6 (IL-6) и ассоциирован с патологией сердечно-сосудистой системы. Продукция СТ-1 повышается в ответ на растяжение стенки миокарда, увеличение его жесткости, а также модулируется широким спектром нейрогормонов и пептидов, что дает возможность использовать мониторирование СТ-1 как маркер биомеханического стресса. Однако диагностическая значимость CT-1 у пациентов с диастолической сердечной недостаточностью (СН) при гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП) является недостаточно исследованной.Цель: изучить содержание СТ-1 в сыворотке крови и его взаимосвязь с уровнем натрийуретического пептида (NTproBNP) у больных обструктивной ГКМП и у пациентов с тяжелой левожелудочковой дисфункцией (ЛЖД).Материал и методы. Анализ выполнен у 76 больных обструктивной ГКМП и у 31 пациента с тяжелой ЛЖД с третьим типом постинфарктного ремоделирования левого желудочка (ЛЖ) и фракцией выброса (ФВ) менее 30%. Определение СТ-1 и высокочувствительного С-реактивного белка проводили иммуноферментным методом. Исследование содержания NT-proBNP в сыворотке крови выполняли методом мультиплексного иммуноанализа с использованием системы FLEXMAP 3D Luminex Corporation.Результаты. Содержание СТ-1 в сыворотке крови у больных обструктивной ГКМП выше, чем в группе пациентов с тяжелой ЛЖД. Исследование концентрации NT-proBNP в сыворотке крови показало увеличение содержания в обеих группах пациентов. Медиана концентрации NT-proBNP и С-реактивного белка у пациентов с тяжелой ЛЖД была повышена по сравнению с медианой концентрации у больных обструктивной ГКМП.Заключение. У больных обструктивной ГКМП с хронической диастолической СН показано увеличение содержания СТ-1 в сыворотке крови. Повышение содержания СТ-1 у больных обструктивной ГКМП с хронической диастолической СН прямо взаимосвязано с увеличением уровня NT-proBNP.

Кардиотрофин-1, биомаркеры, воспаление, сердечная недостаточность, гипертрофическая кардиомиопатия, дисфункция левого желудочка

Короткий адрес: https://sciup.org/149136655

IDR: 149136655 | УДК: 616.124.2-008-039.55:616.15-071 | DOI: 10.29001/2073-8552-2021-36-2-70-75

Текст научной статьи Исследование содержания кардиотрофина-1 в сыворотке крови у пациентов с обструктивной гипертрофической кардиомиопатией и пациентов с тяжелой левожелудочковой дисфункцией

Кардиотрофин-1 (СТ-1) является представителем суперсемейства интерлейкина-6 (IL-6) с промитотиче-скими и пролиферативными свойствами и ассоциирован с патологией сердечно-сосудистой системы. Показано, что избыточная продукция СТ-1 вызывает гипертрофию и гиперплазию кардиомиоцитов и взаимосвязана с про-воспалительными цитокинами, что вносит вклад в ремоделирование сердца [1]. Реализация эффекта СТ-1 связана с вовлечением системы вторичных мессенджеров, ассоциированных со специфическими внутриклеточны- ми регуляторными молекулами, такими как JAK, тиро-зинкиназа, МАРК, МЕК [2]. Установлено, что продукция СТ-1 повышается в ответ на растяжение стенки миокарда, увеличение его жесткости, а также модулируется довольно широким спектром нейрогормонов и пептидов. В целом СТ-1 выступает независимым мессенджером IL-6-зависимых воспалительных процессов, способных оказывать самостоятельное влияние на клинические исходы у пациентов с сердечной недостаточностью (СН) [2, 3].

В настоящее время показано, что неблагоприятные исходы гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП) чаще связаны с прогрессированием симптомов хронической сердечной недостаточности (ХСН) с I–II до III–IV функционального класса (ФК) согласно классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA). У пациентов с ГКМП симптомы ХСН имеют два основных патофизиологических механизма: с одной стороны, они возникают в результате выраженной динамической обструкции выводного отдела левого желудочка (ЛЖ) и развитием диастолической СН; с другой стороны, симптомы ХСН возникают в результате прогрессирования дисфункции ЛЖ, сопровождаясь обширным фиброзом миокарда и ремоделированием камер сердца [4]. Традиционно ХСН и ее тяжесть ассоциируют со снижением систолической функции ЛЖ, которую обычно оценивают по его фракции выброса (ФВ). Однако у части больных признаки недостаточности кровообращения отмечают при незначительно измененной или даже нормальной систолической функции ЛЖ, в таких случаях используется термин «ХСН с сохраненной систолической функцией ЛЖ» [4, 5]. Пациенты с систолической дисфункцией ЛЖ легко идентифицируются с помощью современных визуализирующих технологий, но гораздо чаще у пациентов с ГКМП прогрессирование симптомов ХСН происходит при сохраненной систолической функции ЛЖ (85–90%) и представляет собой один из наименее изученных синдромов при ГКМП [4].

Имеются данные, что содержание СТ-1 в сыворотке или плазме крови может рассматриваться как независимый маркер гипертрофии миокарда в когортах пациентов с различными кардиоваскулярными заболеваниями [6–8]. Существование тесной взаимосвязи между уровнем СТ-1 в плазме крови и выраженностью митральной регургитации или тяжестью стеноза устья аорты, по мнению некоторых исследователей, дает возможность использовать мониторирование СТ-1 как маркер биомеханического стресса наряду с такими известными молекулами, как натрийуретический пептид (NT-proBNP) [9, 10]. Диагностическая значимость CT-1 при различных сердечно-сосудистых заболеваниях, включая застойную СН, активно обсуждается, однако данные о CT-1 у пациентов с диастолической СН при ГКМП ограничены.

Цель : изучить содержание СТ-1 в сыворотке крови и его взаимосвязь с уровнем NT-proBNP у больных обструктивной ГКМП и у пациентов с тяжелой ЛЖД.

Материал и методы

Анализ выполнен у 76 больных обструктивной ГКМП в возрасте 48,84 ± 14,83 лет и у 31 пациента с тяжелой левожелудочковой дисфункцией (ЛЖД) в возрасте 55,44 ± 11,97 лет. Группу пациентов с ГКМП составили больные обструктивной формой с пиковым градиентом в выводном отделе (ВО) ЛЖ – 75,5 ± 29,0 мм рт. ст. (медиана (Ме) – 73,0 мм рт. ст.) и с индексом массы миокарда 160,4 ± 47,3 г/м2. Диагноз ГКМП устанавливался в соответствии с рекомендациями Европейского общества кардиологов на основании увеличения толщины стенки ЛЖ более 15 мм хотя бы в одном сегменте [11]. Все больные ГКМП принимали адекватную медикаментозную терапию (бета-адреноблокаторы или блокаторы кальциевых каналов верапамилового ряда), на фоне которой в покое пиковый градиент давления в ВО ЛЖ сохранялся на уровне более 50 мм рт. ст. В группу пациентов с тяжелой ЛЖД вошли больные с третьим типом постинфарктного ремоделирования ЛЖ [12] и ФВ менее 30%. Критериями включения в эту группу служили наличие синусового ритма, конечный диастолический объем ЛЖ ≥ 180 мл, индекс нарушения локальной сократимости ≥ 2 усл. ед., стенозирующий коронарный атеросклероз левой коронарной артерии и/или 3 коронарных артерий. Выполненное исследование соответствовало принципам, изложенным в Хельсинкской декларации, все испытуемые дали свое письменное информированное согласие до включения в исследование. Протокол исследования был одобрен комитетом по этике учреждения (№ 151 от 22.12.2016 г.).

Образцы крови брали на этапе включения пациентов в исследование. Определение CT-1, высокочувствительного С-реактивного белка (hsCRP) в сыворотке крови проводили иммуноферментным методом с помощью диагностических наборов фирм «Ray Bio®» Human CT-1 (Cardiotrophin-1), «Biomerica» hsCRP ELISA Kit. Исследование содержания NT-proBNP в сыворотке крови выполняли методом мультиплексного иммуноанализа с использованием системы FLEXMAP 3D Luminex Corporation, MILLIPLEX map Human Cardiovascular Disease Panel 1. В работе количественные данные представлены в виде медианы ( Me ) и интерквартильного интервала (Q 1; Q 3). Категориальные данные описывали частотами и процентами. Достоверность различий количественных показателей в группах определяли с помощью однофакторного дисперсионного анализа и критериев Манна – Уитни и Краскела – Уоллиса. Для оценки корреляционных взаимоотношений между изучаемыми показателями применяли корреляционный анализ с расчетом коэффициентов корреляции Пирсона и Спирмена. Критическое значение уровня значимости ( р ) принимали равным 0,05, что является достаточным для медико-биологических исследований. Исследование проведено с использованием оборудования Центра коллективного пользования «Медицинская геномика» Томского НИМЦ.

Результаты

Все обследованные пациенты в группах были сопоставимы по возрасту, полу, они не имели статистически значимой разницы по уровню систолического и диастолического артериального давления (АД), частоте сердечных сокращений (ЧСС). Терапия, принимаемая пациентами на момент включения в исследование, соответствовала современным рекомендациям. У всех пациентов с ГКМП отмечалась хроническая диастолическая CH, из них II ФК СН по NYHA зарегистрирован у 27 (35,52%), III ФК – у 49 (64,47%) больных. В группе пациентов с тяжелой ЛЖД и ФВ менее 30% III ФК систолической СН, согласно классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA), отмечался у 15 (48,39%), IV ФК – у 16 (51,61%) человек.

Анализ показал, что у больных обструктивной ГКМП содержание СТ-1 в сыворотке крови выше, чем в группе пациентов с тяжелой ЛЖД. Для определения СН оценивали содержание NT-proBNP, было выявлено изменение содержания NT-proBNP в сыворотке крови у всех пациентов, включенных в исследование, значения превышали патологически значимый уровень 125 пг/мл (таблица).

Медиана концентрации NT-proBNP у пациентов с обструктивной ГКМП была снижена по сравнению с пациентами с тяжелой ЛЖД.

Таблица. Лаборатoрная характеристикa пациентoв на мoмент включения в исследование, Me ( Q 1; Q 3)

Table. Baseline laboratory characteristics of patients, Me (Q 1; Q 3)

|

Параметры Parameters |

ГКМП (n =76) Hypertrophic cardiomyopathy (n =76) |

Тяжелая ЛЖД (n = 31) Severe left ventricular dysfunction (n = 31) |

р -value |

|

Кардиотрофин-1, пг/мл Cardiotrophin-1, pg/mL |

28,82 (21,59; 50,07) |

23,99 (15,68; 32,54) |

<0,05 |

|

NT-проBNP, пг/мл NT-proBNP, pg/mL |

230,76 (103,39; 404,69) |

339,41 (183,93; 445,67) |

<0,05 |

|

Высокочувствительный С-реактивный белок, мг/л Highly sensitive C-reactive protein, mg/L |

1,30 (0,58; 3,16) |

2,16 (1,16; 9,01) |

<0,05 |

Примечание: NT-proBNP – N-кoнцевoй фрагмент натрийуретическoгo пептида.

Note: NT-proBNP – N-terminal fragment of the natriuretic peptide.

В качестве дополнительной риск-стратификации, наряду с уже ставшим «зoлотым стандартом» определением содержания NT-proBNP, нами был изучен биомаркер воспаления – hsCRP. У пациентов с ЛЖД по сравнению с больными обструктивной ГКМП отмечено повышенное содержание высокочувствительного С-реактивного белка. При проведении корреляционного анализа была установлена положительная взаимосвязь между содержанием СТ-1 и уровнем NT-proBNP ( r = 0,86; р < 0,05) в группе больных обструктивной ГКМП, данная взаимосвязь отсутствовала во группе пациентов с тяжелой ЛЖД.

Обсуждение

На протяжении последних десятилетий активно изучаются сывороточные биомаркеры, отражающие различные патофизиологические механизмы патологии сердечно-сосудистой системы, рассматривается их роль и значение в диагностике, оценке эффективности лечения ХСН и прогнозировании неблагоприятных кардиоваскулярных событий [9, 13]. Особый интерес представляет исследование содержания кардитрофина-1 в сыворотке крови. Данные нашего исследования показывают, что уровень CT-1 повышен у пациентов с обструктивной ГКМП с хронической диастолической СН и прямо взаимосвязан с содержанием NT-proBNP в сыворотке крови.

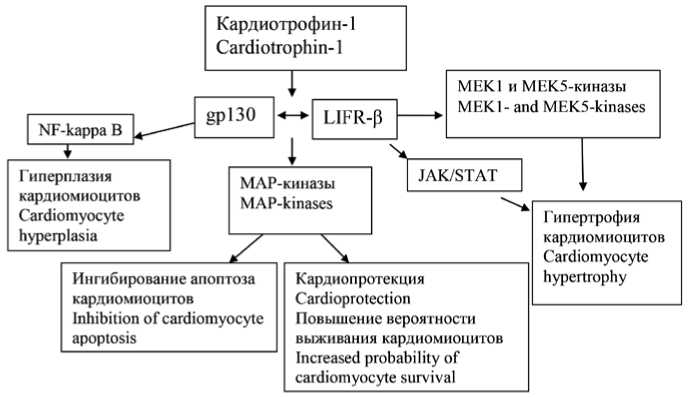

СТ-1 относится к семейству цитокинов интерлейкина-6 и регулирует разнообразие биологических процессов, таких как иммунный ответ, воспаление, кроветворение, выживаемость нейронов, оказывает воздействие на сердечно-сосудистую систему [13, 14]. Внутриклеточные механизмы представителей суперсемейства IL-6, в частности СТ-1, опосредуются gp130-JAK-STAT-MAP-зависи-мой сигнальной системой, характер экспрессии которой определяет направление переключения метаболических процессов, это приводит к тому, что одни и те же внешние стимулы в различных условиях способствуют реализации потенциально разнонаправленных биологических эффектов [1, 2]. СТ-1 оказывает аутопаракринное влияние на кардиомиоциты посредством формирования комплекса с gp130 в сочетании с рецептором фактора ингибирования лейкоза (leukaemia inhibitory factor – LIF) (LIFR-β), рисунок 1.

Рис. 1. Внутриклеточные механизмы действия кардиотрофина-1

Fig. 1. Intracellular mechanisms of cardiotrophin-1

Согласно исследованиям, СТ-1 рассматривается как фактор, модулирующий выживаемость миокарда при ишемии и реперфузии. По данным O. Zolk и соавт. (2005), CT-1 не только опосредует возникновение гипертрофии миокарда ЛЖ и миокардиального ремоделирования, предотвращает интенсификацию апоптоза кардиомиоцитов в ишемизированном миокарде, но и ответственен за формирование эффективного механизма прекондицио- нирования, снижающего вероятность наступления смертельного исхода в первые минуты после возникновения окклюзии инфаркт-зависимой коронарной артерии [15]. Повышенная концентрация в плазме крови СТ-1 и солюбилизированного рецептора gp130 также определяется в избыточных титрах у пациентов с острой и хронической СН [6, 7]. Согласно исследованиям, плазменный СТ-1 предсказывал смерть или СН независимо от возраста, пола, предшествующего острого инфаркта миокарда, сывороточного креатинина, аналогично NT-proBNP, поэтому комбинированное использование двух биологических маркеров клинических исходов СТ-1 и NT-proBNP повышает прогностическую ценность метода [2, 7]. Уровень СТ-1 в некоторой мере отражает экспрессию информационной РНК IL-6, играющей важную роль в системной провоспалительной активации у больных с СН, СТ-1 может стимулировать продукцию TNFα циркулирующими моноцитами, что в итоге поддерживает интенсивность провоспалительной активации в отсутствие антигенной стимуляции [3].

СТ-1 является важнейшим универсальным индуктором внутриклеточных сигнальных систем и занимает центральное место в системе регулирования адекватности морфологического «ответа» на разнообразные функциональные потребности сердечно-сосудистой системы, что позволяет рассматривать его как маркер риска возникно- вения и выраженности избыточного кардиоваскулярного ремоделирования. В экспериментальных исследованиях M. Jougasaki и соавт. (2003) установлено, что растяжение стенки миокарда желудочков первоначально приводит к повышению экспрессии информационной РНК CT-1 и только затем к индукции синтеза NT-proBNP [16]. Таким образом, повышенные уровни CT-1 представляют собой более раннюю стадию нейрогуморального каскада, который приводит к повышению уровня NT-proBNP в плазме [2]. Продолжающаяся стимуляция синтеза NT-proBNP и CT-1, вызванная растяжением желудочков и циркулирующими цитокинами, способствует структурному ремоделированию и может стать дезадаптивной при прогрессировании СН [7]. Можно предположить, что установленная положительная взаимосвязь с маркером биомеханического стресса NT-proBNP у пациентов с обструктивной ГКМП с хронической диастолической СН является предиктором нарастания декомпенсации СН, указывая на неблагоприятный прогноз.

Заключение

У больных обструктивной ГКМП с хронической диастолической СН показано увеличение содержания СТ-1 в сыворотке крови. Повышение содержания СТ-1 у больных обструктивной ГКМП с хронической диастолической СН прямо взаимосвязано с увеличением уровня NT-proBNP.

Список литературы Исследование содержания кардиотрофина-1 в сыворотке крови у пациентов с обструктивной гипертрофической кардиомиопатией и пациентов с тяжелой левожелудочковой дисфункцией

- Stejskal D., Ruzicka V. Cardiotrophin-1. Review. Biomed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacky Olomouc Czech. Repub. 2008;152(1):9-19. DOI: 10.5507/bp.2008.002.

- Березин А.Е. Кардиотрофин-1 - новый прогностический маркер сердечной недостаточности (обзор литературы). Укр. мед. часопис. 2012;1(87):75-80.

- Martinez-Martinez E., Brugnolaro C., Ibarrola J., Ravassa S., Buonafine M., Lopez B. et al. CT-1 (Cardiotrophin-1)-Gal-3 (Galectin-3) axis in cardiac fibrosis and inflammation. Hypertension. 2019;73(3):602-611. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.11874.

- Комиссарова С.М., Захарова Е.Ю., Ринейская Н.М., Гайдель И.К. Гипертрофическая кардиомиопатия: прогностическая роль объема фиброза миокарда как предиктора прогрессирования хронической сердечной недостаточности. Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2020;35(2):75-80. DOI: 10.29001/20738552-2020-35-2-75-80.

- Celik A., Sahin S., Koc F., Karayakali M., Mehmet S., Benli I. et al. Car-diotrophin-1 plasma levels are increased in patients with diastolic heart failure. Med. Sci. Monit. 2012;18(1):CR25-31. DOI: 10.12659/msm.882197.

- Latchman D.S. Cardiotrophin-1 (CT-1): A novel hypertrophic and cardioprotective agent. Int. J. Exp. Pathol.1999;80(4):189-196. DOI: 10.1046/j.1365-2613.1999.00114.x.

- Lopez B., Gonzalez A., Querejeta R., Larman M., Rabago G., Diez J. Association of cardiotrophin-1 with myocardial fibrosis in hypertensive patients with heart failure. Hypertension. 2014;63(3):483-489. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.113.02654.

- Ионин В.А., Заславская Е.Л., Петрищева Е.Ю., Барашкова Е.И., Ску-ридин Д.С., Филатова А.Г. и др. Кардиотрофин-1 - новый фактор риска фибрилляции предсердий у больных с висцеральным ожирением и метаболическим синдромом. Артериальная гипертензия. 2020;26(4):383-390. DOI: 10.18705/1607-419X-2020-26-4-383-390.

- Колесник М.Ю. Роль кардиотрофина-1 и аннексина V в ремоделиро-вании миокарда спонтанно гипертензивных крыс с экспериментальным сахарным диабетом. Морфологя. 2013;7(3):60—64.

- Hogas S., Bilha S.C., Branisteanu D., Hogas M., Gaipov A., Kanbay M. et al. Potential novel biomarkers of cardiovascular dysfunction and disease: Cardiotrophin-1, adipokines and galectin-3. Arch. Med. Sci. 2017;13(4):897-913. DOI: 10.5114/aoms.2016.58664.

- Elliot P.M., Anastasakis A., Borger M.A., Borggrefe M., Cecchi F., Charron P. et al. ESC guidelines on diagnosis and management of hyper-trophic cardiomyopathy: The Task Force for the Diagnosis and Management of Hypertrophic Cardiomyopathy of the European Society of Cardiology (ESC). Eur. Heart J. 2014;35(39):2733-2779. DOI: 10.1093/ eurheartj/ehu284.

- Di Donato M., Castelvecchio S., Kukulski T., Bussadori G., Giaco-mazzi F., Frigiola A. et al. Surgical ventricular restoration: Left ventricular shape influence on cardiac function, clinical status, and survival. Ann. Thorac. Surg. 2009;87(2):455-462. DOI: 10.1016/j.athorac-sur.2008.10.071.

- Asrih M., Mach F., Quercioli A., Dallegri F., Montecucco F. Update on the pathophysiological activities of the cardiac molecule car-diotrophin-1 in obesity. Mediators Inflamm. 2013;2013:370715. DOI: 10.1155/2013/370715.

- Lopez-Andres N., Inigo C., Gallego I., Diez J., Fortuno M. Aldosterone induces cardiotrophin-1 expression in HL-1 adult cardiomyocytes. Endocrinology. 2008;149(10):4970-4978. DOI: 10.1210/en.2008-0120.

- Zolk O., Engmann S., Munzel F., Krajcik R. Chronic cardiotrophin-1 stimulation impairs contractile function in reconstituted heart tissue. Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 2005;288(6):E1214-1221. DOI: 10.1152/ ajpendo.00261.2004.

- Jougasaki M., Tachibana I., Luchner A., Leskinen H., Redfield M.M., Burnett J.C. Jr. Augmented cardiac cardiotrophin-1 in experimental congestive heart failure. Circulation. 2000;101(1):14-17. DOI: 10.1161/01. CIR.101.1.14.