Исследование состава смол пиролизатов юрских сланцев из скважины 356 Чим-Лоптюгская

Автор: Бушнев Д.А., Бурцев И.Н., Валяева О.В., Перовский И.А., Игнатьев Г.В., Бурдельная Н.С.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 9 (237), 2014 года.

Бесплатный доступ

Исследован состав смолы пиролиза горючих сланцев из разреза скважины 356 Чим-Лоптюгская. Установленно присутствие широкого спектра алифатических, ароматических и гетеросоединений, среди которых наибольшее распространение имеют тиофеновые структуры. Состав смолы закономерно зависит от участка разреза, к которому относится проба. Наблюдается приуроченность наиболее качественных слоев горючих сланцев к нижним частям сланценосных горизонтов. Наиболее сернистая смола с наименьшим содержанием линейных углеводородов получена из самого богатого сланца нижней части разреза. Вверх по разрезу качество сланца падает, при этом снижается и сернистость сланцевой смолы. Высокое содержание низкомолекулярных алкилтиoфенов в смоле чимлоптюгского сланца даёт возможность рассматривать её как потенциально ценное химическое сырьё.

Волжские горючие сланцы, пиролиз, сланцевая смола, алифатические и ароматические углеводороды, алкилтиофены

Короткий адрес: https://sciup.org/149129138

IDR: 149129138

Текст научной статьи Исследование состава смол пиролизатов юрских сланцев из скважины 356 Чим-Лоптюгская

Горючие сланцы — это породы, которые экономически целесообразно перерабатывать с целью получения горючей сланцевой смолы. Естественно, что разные по происхождению сланцы дают смолу разного состава [I]. Смола горючих сланцев — это не только топливо, но и ценное химическое сырье [6]. Целью нашей работы было изучить состав смолы сланцев Чим-Лоптюгского месторождения и выявить возможную зависимость состава сланцевой смолы от положения сланца в разрезе скважины 3I6.

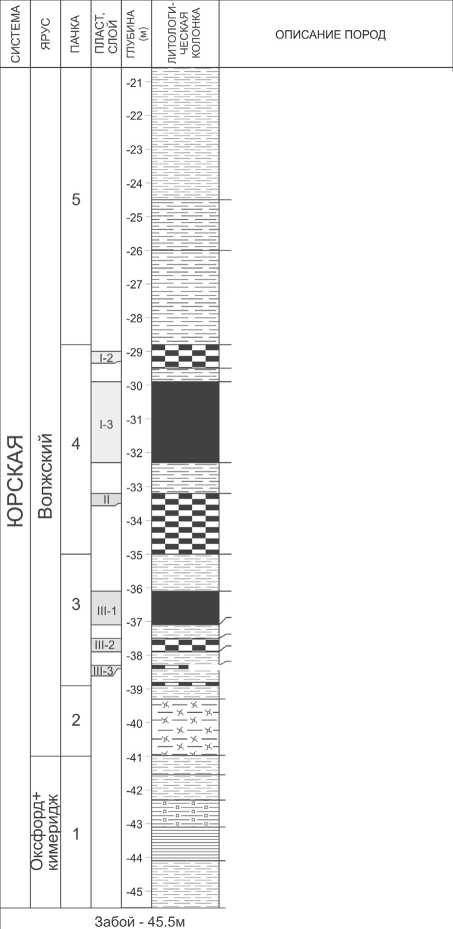

В разрезе скважины 3I6, типичном для Чим-Лоптюгского месторождения и Яренгского сланценосно го района Волго-Уральской сланценосной провинции, выделяется два горизонта пород, содержащих пласты и слои горючих сланцев — верхняя «темноцветная» и нижняя «сероцветная» толщи, отнесенные к средневолжскому подъярусу, к ам-монитовой зоне Dorsoplanites panderi верхней юры. В темноцветной толще выделены I и II, а в сероцветной — III, IV пласты горючих сланцев, подразделенные на отдельные слои и пронумерованные сверху вниз. Экономический интерес по условиям залегания, мощности и показателям качества представляют слои I-3, I-2 первого пласта, второй пласт, слой III-1 третьего пласта. Максимальными показателями качества характеризуются горючие сланцы слоя III-1 [7, 9].

Пиролиз горючих сланцев

Термическую деструкцию горючего сланца проводили методом, предложенным в работе [10], с использованием прибора для определения углеродного остатка ACR-M3 (Tanaka Scientific Limited), оснащенного устройством для сбора смолы пиролиза. Процесс пиролиза проводили в течение 2 часов с изотермической выдержкой в течение часа при I00 °С. Выход смолы полукоксования контролировался по данным, полученным классическим методом полукоксования в реторте Фишера (ГОСТ 3168 — 93).

Результаты и обсуждение

Содержание Сорг в исследуемых пробах варьирует в пределах 7—37 %, что отвечает интервалу пород от керогеновой глины до богатого горючего сланца. Впрочем, основная масса проб имеют Сорг 10—15 %, что позволяет их классифицировать как глинистый горючий сланец или горючий сланец плохого качества. Самый лучший горючий сланец представлен пробами из пласта III-1, в них содержание Сорг составляет 33—38 %.

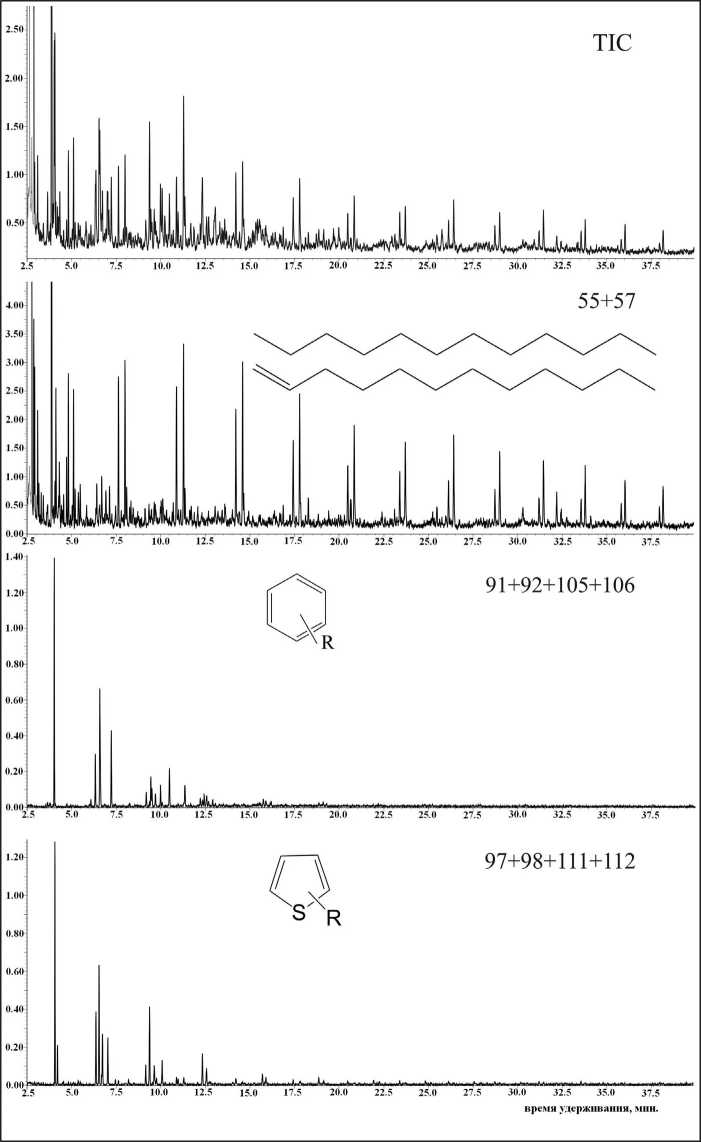

Анализ нефракционирован-ной сланцевой смолы методом хро-мато-масс-спектрометрии дал возможность изучить состав относительно летучей её части, начиная с н -гексана, так как проба вводилась на анализ в виде раствора в н -пентане (10 мг/1 мл). Говоря в целом о составе смолы всех проб, можно подтвердить, что её качественный состав соответствует продуктам пиролиза керогена пород морского происхождения, в том числе и юрских сланцев [3]. Основные пики на масс-хроматограмме смолы принадлежат н -алканам и н -алкенам-1, ароматическим углеводородам, тиофенам с различным набором короткоцепочечных алкильных заместителей (рис. 1).

Для сравнения качественного состава сланцевой смолы из различных участков разреза мы рассчитали ряд коэффициентов, отражающих соотношения между основными группами компонентов пиролизата [2] (рис. 2).

Отношения 2-метилтиофен/то-луол и тиофеновый индекс (2,3-ди-метилтиофен/( о -ксилол + н -нонен-1) изменяются по разрезу практически синхронно. Их резкое возрастание приурочено к интервалу 36—37 м, то есть наиболее богатый Сорг сланец из пласта III-1 даёт пиролизную смолу, обогащённую тиофенами как линейного строения углеродного скелета (2-метилтиофен), так и с разветвлённым углеродным скелетом (2,3-диметилтиофен). Высокая сернистость керогена и, соответственно, продуцируемой им смолы пиролиза обусловлена процессами раннедиагенетического осернения ископаемого органического вещества [4, 11]. Тиофены сланцевой смолы представлены набором гомологов и изомеров, отличаются составом углеводород- 16

Рис. 1. Масс-хроматограмма и масс-фрагментограммы нефракционированной сланцевой смолы. Образец 356/14. Показаны суммы характеристичных фрагментарных ионов.

ных заместителей и их положением. Рассмотрим тиофены состава С2 (C6H8S). В смоле присутствуют 4 основных соединения такого состава: 2-этилтиофен, 2,5-диметилтиофен, 2,3-диметилтиофен и 2,4-диметилтиофен. Углеродный скелет 2,5-диметилтиофена и 2-этилтиофена имеет линейное строение (если представить без атома серы). Именно эта особенность роднит 2,5-диметилтиофен с углеводными компонентами ископаемого органического веще ства [12]. Соответственно, отношение 2,5-ДМТ/(2-ЭТ+2,4-ДМТ+2,3-ДМТ) маркирует долю осернённых сахаров в структуре ископаемого органического вещества. Изменение данного соотношения по разрезу скважины закономерно. В образце 1 (керогеновая глина) оно минимально, средние значения характерны для образцов из I-3 и II пластов (глинистые ГС, бедные ГС), максимальные достигаются в образцах богатого пласта III-1 (рис. 2).

Глина серая с остатками фауны

Глина темно-серая

Глина темно-серая с остатками фауны

Горючий сланец

Глина темно-серая с прослоями ГС

Глинистый горючий сланец

Глина серая

Горючий сланец

Глина темно-серая с радиоляриями

Глина серая

Глина зелено-серая

Глина серая

Глинистый горючий сланец

Глина темно-серая _______

Глина серая с остатками белемнитов

Глина зелено-серая с конкрециями пирита

образцы н-алканы, -ены-1, мг/г смолы

2,5-ДМТ 2-ЭТ+2,3-ДМТ +2.4-ДМТ

Глина серая Глинистый горючий сланец ________

Глина серая

■ ^Г Глина серая с прослоями глинистых горючих сланцев

Рис. 2. Геолого-геохимический разрез скважины 356 Чим-Лоптюгская

Полученные данные свидетельствуют о том, что консервация органического вещества за счёт процесса раннедиагенетического осернения остатков углеводов активно протекала в начале формирования сланценосной толщи, затем роль этого процесса и, соответственно, качество сланцев снизились.

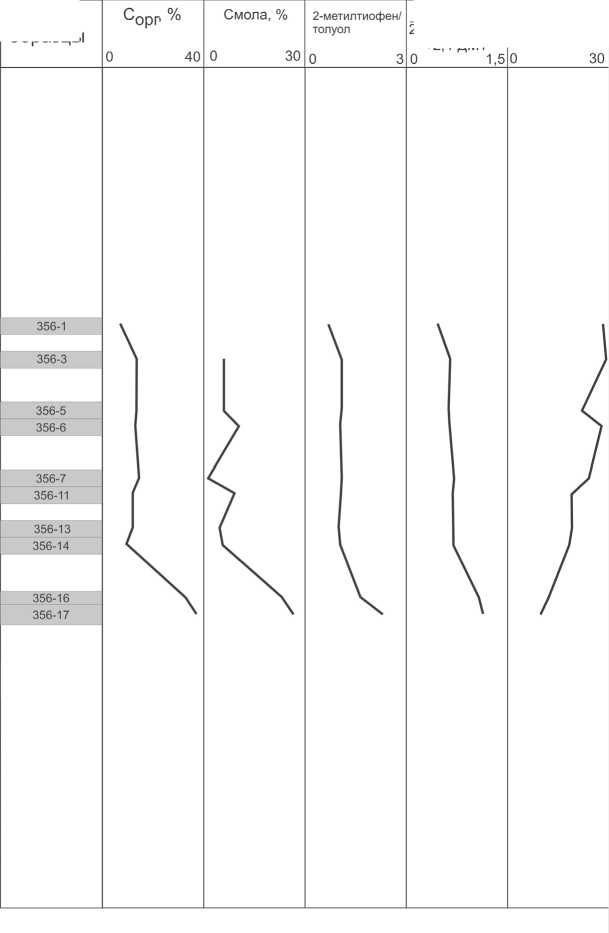

н -Алканы и н -алкены-1 являются типичными компонентами, образующимися при пиролизе ископаемого органического вещества. В составе смолы пиролиза горючих сланцев присутствуют углеводороды. Для сравнения состава продуктов пиролиза различных сланцев из скважины 356 нами был выполнен количественный анализ содержания суммы н -алкенов и н -алканов-1 состава Сп—С30 методом внутреннего стандарта (рис. 2, 3).

Установлено, что в сланцевой смоле скважины 356 содержится 10—30 мг/г или 1—3 % линейных углеводородов, т. е. содержание парафинов невысокое и не может составлять никакой значимой проблемы при переработке сланцевой смолы. Интересно, что содержание линейных углеводородов в сланцевой смоле закономерно зависит от положения пробы в разрезе скважины (рис. 2).

Приближение к подошве сланценосных отложений ведёт к снижению содержания линейных углеводородов в сланцевой смоле. Происхождение н -алканов и н -алке-нов-1 в продуктах пиролиза керогена связывают с радикально-цепным разрушением полимерлипидных фрагментов керогена, содержащих длинноцепочечные н -алкильные структуры, например алгаенан [8].

Исследования средневолжских горючих сланцев Сысольского месторождения показали, что увеличение содержания Сорг в породе сопровождается снижением выхода линейных углеводородов при пиролизе керогена, то есть чем больше Сорг, тем меньший вклад алгаенана, накапливавшегося за счёт остаточного сохранения [4].

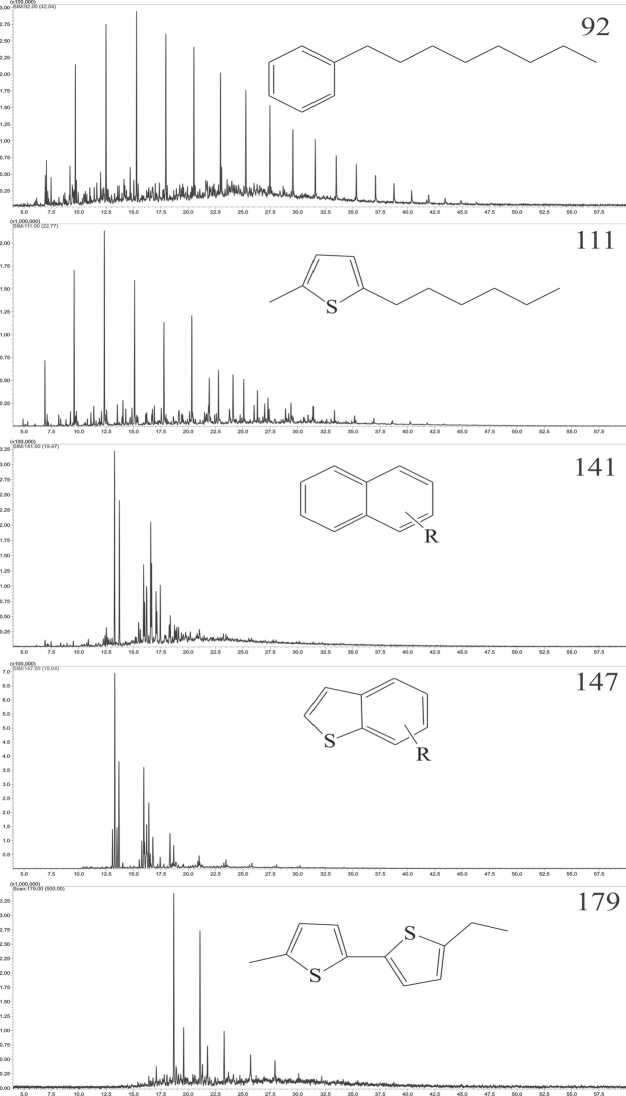

На ароматическую фракцию сланцевой смолы приходится до 20 % по весу. Основными компонентами ароматической фракции являются моно- и бициклические алкилзамещённые соединения рядов бензола, тиофена, нафталина, бензо[Ь]тиофена и других (рис. 4).

Для наиболее сернистых горючих сланцев (пласт III-1) характерно также присутствие битиофенов. Образование всех этих компонентов связано с термодеструкцией соответ- 17

ствующих фрагментов химической структуры керогена сланца. Очевидна взаимосвязь серосодержащих соединений, входящих в состав сланцевой смолы, и сернистых фрагментов структуры керогена горючих сланцев. Предыдущие исследования [1] показали, что образование 2- н -алкил-5- н -ал-килтиофенов и 2,2’-диалкилбитиофенов является конкурентным направлением преобразования осернённых н -алкильных фрагментов керогена, соотношение между которыми определяется степенью осер-нённости ископаемого органического вещества. Важными компонентами ароматической фракции смолы пиролиза горючих сланцев являются н -алкилбензолы. Анализ структуры н -алкилбензолов (с учетом возможности раскрытия цикла) позволяет рассматривать их как генетически связанные с н -алкильными структурами предшественников в структуре керогена. Наши результаты свидетельствуют о параллельности концентрационных изменений суммы н -алканов+ н -алкенов-1 и н -алкилбензолов. Ещё более строгая корреляция существует между содержанием в смоле н -алкилбензолов и алкилнафталинов. Вполне ясно, что и линейные углеводороды, и н -алкилбензолы, и короткоцепочечные алкилнафталины — это всё углеводороды, образующиеся при термотрансформации липидогенных фрагментов керогена.

Заключение

Сланцевая смола, полученная из самого богатого органическим углеродом горючего сланца из разреза скважины 356 Чим-Лоптюгская, содержит максимальные концентрации сернистых соединений различного молекулярного веса. Идентифицированы тиофены с разнообразными алкильными заместителями, бензо[Ь]тиофены, 2,2’-битио-

фены, 2-фенилтиофены и

т.

д.

В

скважине

‘^WV^vv-a^^a^

S.0 7.5 10.0 12.5 15.0

< Х1,000,000) ________________________________________

Scan:179.00 (500.00)

22.5 25.0 27.5 30.0 32.5 35.0 37.5

(х1,000,000) SIM:111.00 (22.77)

Рис. 4. Масс-фрагментограммы ароматической фракции сланцевой смолы, построенные по характеристичным для и -алкилбензолов, 2-метил-5- и -алкилтиофенов, алкилнафталинов, алкил-бензо[Ь]тиофе-нов и алкил-2,2’-битиофенов. Образец 356/17.

"50

-25

Ju uUiajIlL

Е = „

3 § § Е Е

Е««А|

10 20 30 40 50

время удерживания, мин.

Рис. 3. Хроматограмма алифатической фракции сланцевой смолы образца 356/5. St1 — внутренний стандарт, и -С (число) — и -алканы, и -С (число)-еп-1 — и -алкены-1.

356 наблюдается закономерное изменение состава сланцевой смолы по разрезу. Горючий сланец из нижней части разреза наиболее обогащён органическим углеродом по сравнению с вышележащими слоями, при этом его пиролиз приводит к образованию наиболее сернистой сланцевой смолы. Для смолы наиболее сернистого сланца также характерно наименьшее содержание линей ных углеводородов: здесь оно составляет примерно 1 % и доходит до 3 % в верхних частях разреза. Анализ состава сланцевой смолы пород из разреза скважины 356 Чим-Лоптюгская подтвердил, вытекавшую из ранее проведённых исследований керогена и условий накопления органического вещества верхнеюрской сланце-носной толщи [4] возможность прогнозирования качественного состава смолы и, соответственно, направления переработки сланца из конкретного пласта в зависимости от содержания органического углерода в породе.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований УрО РАН 12-М-57-2047.

Содержание Сорг в породах и состав сланцевой смолы

|

Проба |

с„рг, % |

//-алкены-1 + //-алканы, мг/г смолы |

алкилбензолы, мг/г смолы |

2-метил-5-//-алкилтиофены, мг/г смолы |

алкилнафталины, мг/г смолы |

алкилбензотиофены, мг/г смолы |

|

пиролизат 356-1 пл. |

7.23 |

27.7 |

1.54 |

1.38 |

2.57 |

2.99 |

|

пиролизат 356-3 пл. |

13.37 |

29.3 |

0.99 |

1.71 |

1.65 |

2.33 |

|

пиролизат 356-5 пл. |

13.33 |

22.7 |

1.08 |

2.07 |

1.73 |

2.43 |

|

пиролизат 356-6 пл. |

12.59 |

27.7 |

1.38 |

2.25 |

1.83 |

2.49 |

|

пиролизат 356-7 пл. |

14.50 |

24.1 |

1.20 |

2.29 |

1.67 |

2.60 |

|

пиролизат 356-11 пл. |

11.54 |

19.0 |

0.66 |

1.23 |

1.43 |

2.00 |

|

пиролизат 356-13 пл. |

11.70 |

19.5 |

1.15 |

2.40 |

2.33 |

3.37 |

|

пиролизат 356-14 пл. |

13.37 |

18.2 |

0.58 |

2.30 |

1.17 |

2.66 |

|

пиролизат 356-16 пл. |

33.70 |

12.4 |

0.70 |

1.18 |

1.03 |

1.42 |

|

пиролизат 356-17 пл. |

37.33 |

9.9 |

0.69 |

3.61 |

1.37 |

3.47 |

Список литературы Исследование состава смол пиролизатов юрских сланцев из скважины 356 Чим-Лоптюгская

- Бушнев Д. А. Алкилированные 2,2'-битиофены и 2-фенилтиофены в составе продуктов пиролиза высокосернистого керогена // Нефтехимия. 2007. Т. 47. № 3. С. 184-192.

- Бушнев Д. А. Низкомолекулярные продукты пиролиза керогена // Известия Коми НЦ УрО РАН. 2011. № 2 (6). С. 53-57.

- Бушнев Д. А. Продукты пиролиза керогена верхнеюрской толщи Сысольского сланценосного района // Литология и полезные ископаемые. 2001. № 1. С. 96-101.

- Бушнев Д. А., Бурдельная Н. С. Сероорганические соединения верхнеюрской сланценосной толщи Сысольского района // Нефтехимия. 2003. Т. 43. № 4. С. 256-265.

- Горючие сланцы Европейского Севера СССР / Л. Ф. Васильева, В. А. Дедеев, Л. А. Дурягина и др. Сыктывкар: Коми НЦ УрО АН СССР, 1989. 152 с.