Исследование стоянки Едрала-1 (Республика Алтай) в 2022 году

Автор: Постнов А.В., Мамадаков Ю.Т., Кунгуров А.Л.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Спасательные археологические работы

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты исследования стоянки Едрала-1 в полевом сезоне 2022 г. Первые археологические материалы в устьевой зоне р. Едрала были получены во второй половине XX в. Сначала здесь были обнаружены находки в экспонированном состоянии, а чуть позже на правом устьевом мысу р. Едрала проведены раскопки, зафиксировавшие два культурных слоя, частично смешанных между собой. Материалы представлены палеолитическими артефактами и обломками керамики. Главной целью работ 2022 г. явилось определение степени сохранности памятника, типологических особенностей, стратиграфической ситуации. В ходе работ было заложено три шурфа и одна зачистка среза траншей современного трубопровода, собран подъемный материал. Удалось установить, что на прозондированных участках террас, имеющих аллювиальное катунское происхождение, расположение палеолитического культурного слоя исключено. Палеолитические материалы связаны с низким уровнем долины Едралы, вскрытым ее водотоком. Площадь культурного слоя представляет собой конгломерат из щебня, крупнозернистого слабоокатанного песка и глыб различных пород камня, в том числе достаточно крупного размера. Частично данное образование вскрыто потоком реки на глубину до 0,2-0,3 м и на ширину до 7м. Остальной участок днища долины Едралы скрыт аллювиально-делювиальным наносом щебня и песка. Согласно полученным данным, в ходе археологической разведки 2022 г. стоянка Едрала-1 относится к категории объектов палеолитического времени с «открытым культурным слоем». На площади стоянки зафиксированы артефакты, связанные с процессом утилизации каменного сырья, прежде всего, преформы крупных размеров, нуклеус торцового принципа расщепления, крупный скол.

Республика алтай, едрала-1, палеолит, стратиграфия, нуклеус

Короткий адрес: https://sciup.org/145146573

IDR: 145146573 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.1143-1147

Текст научной статьи Исследование стоянки Едрала-1 (Республика Алтай) в 2022 году

Памятник Едрала-1 расположен на юго-западной окраине с. Озерное Майминского р-на Республики Алтай на землях Гослесфонда. Село находится на юго-западной оконечности Манжерокского озера. Памятник и село находятся на правом берегу р. Катунь, примерно в километре от современного русла, на террасовидной поверхности сальджарской катофлюви-альной толщи, у подножия горы Синюхи.

Первые археологические материалы в устьевой зоне р. Едрала, вытекающей из Манжерокского озера и пересекающей с. Озерное и участок горного массива, отделяющего долину Катуни от озерной котловины, были зафиксированы в 1977 г. А.П. Окладниковым. Исследователь осуществил сбор подъемного материала на галечных отмелях в устьевой зоне Едра-лы [Молодин, Петрин, 1985].

Открытие археологического памятника Едрала-1 связано с работами Западно-Сибирского отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции под общим руководством академика А.П. Окладникова весной 1979 г. Основной целью было обнаружение памятников каменного века, а также проведение рекогносцировочных раскопок. Этим отрядом были открыты шесть стоянок, два поселения, три могильника и пять местонахождений [Там же]. Позже эти памятники посещали и описывали и другие археологи [Бородов-ский, 2002].

Стоянка стоит на госохране, находится за № 18 в Перечне выявленных объектов культурного насле- дия, расположенных на территории Республики Алтай под названием «Едрала-1, стоянка», согласно приказу Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай от 20 декабря 2018 года № 154.

Результаты полевых исследований

С целью оценки воздействия строительства трубопровода на сохранение ОАН стоянка Едрала-1 осенью 2022 г. на памятнике и в его окрестностях были проведены рекогносцировочные работы (рис. 1). Для определения особенностей залегания культурного слоя произведена шурфовка правого борта долины р. Едра-ла, где, по сведениям исследователей, ранее изучавших стоянку, проходила граница памятника. Здесь было заложено три шурфа. Также в зоне прохождения современного трубопровода и траншеи, связанной с его прокладкой (северо-восточный край мыса, образованного участком правобережья р. Едралы и правым же бортом р. Едралушки), проведена зачистка северозападного среза траншеи.

В целом стратиграфическая ситуация на площади памятника примерно одинакова для всех выполненных археологических раскрытий. Приведем стратиграфию зачистки северо-западного среза траншеи глубиной 4 м и шириной 1 м. В зачистке сверху вниз вскрыты отложения.

-

1. Дерн, пронизанный корнями трав. Поверхность подвергнута антропогенным изменениям. Мощность 0,05 м.

Рис. 1. Стоянка Едрала-1. Вид с юго-запада.

-

2. Гумусовый горизонт А темно-серый, структура комковато-ореховая, встречаются крошки щебня и отдельности камня, подошва в целом ровная. Мощность 0,15 м.

-

3. Гумусовый горизонт Б серый, структура плотная известковистая, встречаются крошки щебня и отдельности камня. Мощность 0,1 м.

-

4. Лессовидная супесь желтовато-серая с включением мелкого щебня, структура пористая. Мощность до 0,5 м.

-

5. Прослойка буровато-желтой оглееной супеси, которая свидетельствует о высокой влажности в начальной стадии отложения слоя 4. Мощность 0,01 м.

-

6. Косослоистые прослои аллювиального разноразмерного песка, дресвы, щебня, глыб светло-серого цвета сальджарской толщи. Щебень сцементирован серым крупнозернистым аллювиальным песком. Через неровные промежутки (от 0,2 до 0,4 м) прослеживаются прослои гравия и гальки различным размеров. Фиксируется на глубине ниже 0,7–0,75 м. Ниже 3,5 м (глубина, на которую осуществлена зачистка) плотно сть камней и их размеры увеличиваются. Толща слоистая, наблюдается цикличность.

Сальджарская толща, вскрытая разрезом, и слагающая цоколь средних (до 60 м над урезом воды) террас представляет собой отложения гляциальных суперпаводков на значительной территории долины р. Катунь. Благодаря очень выразительным особенностям в слоистости неокатанного разноразмерного материала обломков горных пород толща легко узнаваема.

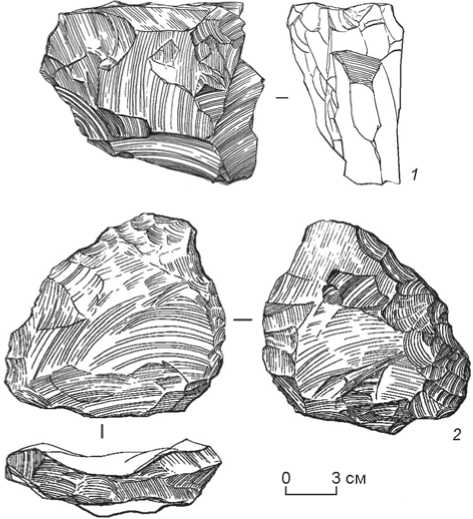

На площади стоянки в экспонированном состоянии зафиксированы артефакты, связанные с процессом утилизации каменного сырья, прежде всего, преформы крупных размеров, нуклеус торцового принципа расщепления (рис. 2, 1 ), крупный скол (рис. 2, 2 ).

Описание каменных изделий

Крупный нуклеус торцового принципа расщепления из темно-серого черно-полосчатого кремня боро-тальской свиты (рис. 2, 1 ). Параметры: длина (фронт – контр-фронт) 14 см, высота по фронту скалывания 11,5 см, максимальная толщина 7,5 см. Площадка, обработанная сколами по периметру, приостренно-овальной формы. Максимальная ширина в месте расположения фронта, приострение к контрфронту. По отношению к пло ско сти скалывания площадка составляет прямой угол. Фронт имеет треугольную форму, сужающуюся от ребра скалывания по площадке до приостренного ребра. С фронта скалывались заготовки пластинчатого характера, массивные шириной 2,5–1 см. В процессе утилизации нуклеуса практически в начальной стадии произошла инициация внутренней трещины, разрушившей параметры фронта. Выправить фронт скалывания путем поперечной оббивки не получилось. Латерали нуклеуса оформлены широкими разноориентированными сколами и су-

Рис. 2. Подъемный материал со стоянки Едрала-1.

1 – нуклеус, 2 – скол.

жают основное тело изделия от площадки и фронта к контрфронту и килю, придавая артефакту клиновидную форму. Судя по характеру формы нуклеуса и приемам его расщепления, возможная датировка находки – верхний палеолит. Ближайшие аналоги подобного принципа расщепления камня зафиксированы на стоянках Майма, Каратурук, Усть-Сема и Усть-Куюм [Кунгуров, 1998].

Следует отметить факт «неэкономного» отношения древних мастеров к сырьевому ресурсу, что, скорее всего, связано с доступностью качественного кремня. Ближайшие выходы расположены в устьевой зоне Едралы в виде кремневых утесов слева от устья. Крупные отдельности кремня повсеместно встречаются в русле реки. Видимо, имея в достатке качественные преформы, мастер не стал переоформлять пришедшее в негодность изделие, а просто выбросил его в реку, где оно благополучно долежало до наших дней.

Крупный подтреугольный слегка асимметричный площадочный скол мустьерского облика (рис. 2, 2). Размеры артефакта 14 × 13 × 3 см. Имеет крупный остаток фасетированной ударной площадки. Правый край скола оббит с двух сторон попеременными крутыми сколами до придания фасу края зубчатых очертаний. Крупный размер артефакта придает ему облик ручного рубящего изделия – бифаса. Подобный размер и массивность также затрудняет определение орудия как леваллуазского скола типа points (если только как атипичный вариант), хотя все признаки этого технического решения присутствуют. Возможная датировка – эпоха мустье. Ближайшие комплексы это- го времени – группа стоянок и мастерских на р. Тыт-кескень [Там же], материалы из урочища Тюмечин [Шуньков, 1990], а также стоянки в среднем и верхнем течении р. Ануй [Деревянко, Маркин, 1990].

Выводы

Гидрографическая сеть территории, на которой расположен памятник, находится в правобережной части долины р. Катунь, включает непосредственно саму реку (главный водный объект), оз. Манжерокское, р. Едрала и руч. Манжерокский (притоки Катуни – два малых водотока, формирующиеся на западных склонах Синюхинского хребта), а также руч. Озерный, вытекающий из озера [Зиновьев, Балдаков, Марусин, 2020]. Все эти водные объекты представляют собой единый неразрывный природный водно-балансовый комплекс, прямо влияющий на особенности объекта археологического наследия. Ручей Озерный иногда называют р. Малая Едрала или р. Едралушка. Всего в реку Едрала впадает восемь родниковых ручьев и ключей, самым крупным из которых является руч. Озерный, вытекающий из оз. Манжерокского, расположенного менее чем в километре от места впадения ручья [Русанов, Важов, 2017].

Именно возле места впадения руч. Озерный и зафиксирована стоянка Едрала-1. Условно площадь памятника представлена неправильным четырехугольником трапециевидной формы, ориентированной своей осью (35 м) по течению р. Едрала. Здесь река протекает в плохо разработанном, распластанном, каменисто-галечном, местами разветвленном, русле, располагающемся на дне узкой глубоко врезанной долины с крутыми слаборасчлененными склонами.

Площадь культурного слоя стоянки представляет собой конгломерат из щебня, крупнозернистого сла-боокатанного песка и глыб различных пород камня, в том числе достаточно крупного размера. Частично данное образование вскрыто потоком реки на глубину до 0,2–0,3 м и на ширину до 7 м. Остальной участок днища долины Едралы скрыт аллювиально-делювиальным наносом щебня и песка, зарос влаголюбивой растительностью и кустарником. Не исключено распространение данного образования под нижние уровни песчано-гравийных толщ бортов долины. Значительный объем описанного образования составляют крупные и средние глыбы серого черно-полосчатого кремня баратальской свиты.

На площади стоянки зафиксированы артефакты, связанные с процессом утилизации каменного сырья, – преформы крупных размеров, нуклеус торцового принципа расщепления, крупный скол. Эти материалы связаны с низким уровнем долины р. Едрала, фактически они находились на уровне русловых отложений. Поскольку археологический материал зафиксирован на современной поверхности, то памятник Едрала-1 уверенно можно отнести к типу стоянок- мастерских с экспонированным культурным слоем. Кроме того, участок, где расположена стоянка, хорошо освещается солнцем в утренние и дневные часы, что позволяет считать это место благоприятным для нахождения здесь древнего человека. Ресурсные условия места стоянки и ее расположение позволяют предположить, что целью пребывания древних людей в этом месте был поиск и сбор (заготовка) годного для расщепления каменного материала. Об этом же свидетельствует большое количество преформ крупных размеров, которые имеют следы многочисленных систематических сколов. Возможно, что человек использовал и площадки на берегу, сложенные сальджарской свитой, но катофлювиальные отложения смыли или перекрыли следы его пребывания.

На исследованных участках террас, имеющих, судя по всему, аллювиальное катунское происхождение, расположение палеолитического культурного слоя исключено. Завершение формирования всего комплекса Манжерокской впадины, происходило на рубеже плейстоцена–голоцена, когда таяние ледников в горах Алтая привело к усилению водотока Пра-Катуни и отложению аллювиальных щебнисто-песчаных слоистых толщ. Подобные разрезы наблюдаются на действующих гравийных карьерах южнее и северо-восточнее с. Манжерок.

Для определения возраста находок, полученных в результате работ 2022 г. можно привлечь серию OSL датировок четвертичных отложений долины верхней Катуни и прилегающей территорий (для отложений катастрофических паводков). Однако хронологический диапазон датировок, полученный данным методом, весьма широк (14 тыс., 22 тыс., 38–45 тыс., 77– 89 тыс. и даже 101 тыс. л.н.) [Зольников и др., 2016, с. 1188]. Это говорит о том, что катастрофические потоки проходили по долине Катуни неоднократно и археологические материалы в таких условиях могли не сохранится in situ на этих уровнях.

Публикация подготовлена в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН FWZG-2022-0007 «Геохронология культурно-исторических процессов в плейстоцене – голоцене Северной Азии на основе комплексного исследования геоархеологи-ческих объектов».

Список литературы Исследование стоянки Едрала-1 (Республика Алтай) в 2022 году

- Бородовский А.П. Микрорайон археологических памятников у с. Манжерок Майминского района Республики Алтай // Древности Алтая. - Горно-Алтайск: Изд-во Горно Алт. гос. ун-та, 2002. - С. 42-52. EDN: TQDZPB

- Деревянко А.П., Маркин С.В. Палеолитические памятники бассейна р. Ануй (общий обзор) // Комплексные исследования палеолитических памятников бассейна р. Ануй. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1990. - С. 5-30.

- Зиновьев А. Т., Балдаков А.И., Марусин К.В. Оценка современной гидроморфологической ситуации на реке Катунь у села Манжерок (Республика Алтай) // Изв. АО РГО. -2020. - № 4 (59). - С. 30-44. EDN: JVTIOA

- Зольников И.Д., Деев Е.В., Котлер С.А., Русанов Г.Г., Назаров Д. В. Новые результаты OSL-датирования четвертичных отложений долины верхней Катуни (Горный Алтай) и прилегающей территории // Геология и геофизика. -2016. - Т. 57, № 6. - С. 1184-1197. EDN: VZVYOJ

- Кунгуров А.Л. Палеолитические памятники р. Тытке-скень (Средняя Катунь) // Древности Алтая. Изв. лаборатории археологии. - Горно-Алтайск, 1998. - № 3. - С. 3-13. EDN: TRQUTN

- Молодин В.И., Петрин В.Т. Разведка в Горном Алтае // Алтай в эпоху камня и раннего металла. - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1985. - С. 50-73. EDN: WYMVJS

- Русанов Г.Г., Важов С.В. Нерешенные проблемы озер Манжерокское и Ая. - Бийск: Изд-во Алт. гос. гуманитар.-педагог. ун-та им. В.М. Шукшина, 2017. - 168 с.

- Шуньков М.В. Мустьерские памятники межгорных котловин Центрального Алтая. - Новосибирск: Наука, 1990. - 158 с. EDN: UHEJTF