Исследование стоянки Усть-Кова I (пункт 2) в 2011 году

Автор: Харевич В.М., Стасюк И.В., Акимова Е.В., Горельченкова О.А., Кукса Е.Н., Махлаева Ю.М., Томилова Е.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Охранно-спасательные исследования ИАЭТ СО РАН на объектах культурного наследия Азиатской России

Статья в выпуске: XVII, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521818

IDR: 14521818

Текст статьи Исследование стоянки Усть-Кова I (пункт 2) в 2011 году

В 2011 г. исследование памятника производилось 1-м, 2-м и 3-м Усть-Ковинскими археологическими отрядами под руководством И.В. Стасюка, Е.А. Томиловой и В.М. Харевича.

Раскоп 3 2011 г. вписан в одну дирекционную линию с раскопами 1 (2008–2009 гг.) и 2 (2010 г.), ориентированную по направлению ЮВ–СЗ параллельно бровке I надпойменной террасы. Р аскоп заложен в ю ж ной части памятника, на участке понижения террасы. Здесь процесс накопления отложений происходил интенсивнее, чем на более высоком северном участке. Результатом явилась большая мощность и лучшая стратификация культуровмещающих отложений с высокой концентрацией археологического материала, что было установлено в ходе рекогносцировочных работ 2010 г.

На памятнике зафиксирована следующая стратиграфическая ситуация (последовательность и мощность отложений даны по северо-восточной стенке сектора 11):

Слой 1. Задернованные отложения русской деревни (перегной, слои навоза) – 0–0,33 м.

Слой 2. Современный почвенный комплекс, пахотный горизонт современной почвы (б); содержит археологический материал первого культурного горизонта – 0,33–0,49 м.

Слой 3. Супеси серо-коричневые, плотные, местами до суглинка, в различной степени гумусированные; содержат археологический материал второго культурного горизонта – 0,49–0,67 м.

Слой 4. Суглинки желтовато-коричневые, плотные, тяжелые, карбонати-зированные, местами гумусированные – 0,67–0,93 м (мощность видимая).

Слои 3 и 4 содержат следы ожелезнения в виде прослоек мощностью до 0,05 м.

Первый культурный слой (к.с. 1) залегает в пахотном горизонте современной почвы, непосредственно под слоем техногенных отложений и почвенно-растительным горизонтом. На большей части памятника к.с. 1 разрушен антропогенной деятельностью (многолетней вспашкой), в результате чего произошло смешение археологического материала различных эпох (от бронзового века до русского времени). Немногочисленные, мало потревоженные участки выявляются по развалам керамических сосудов. На большей части памятника артефакты в к.с. 1 залегают в виде «взвеси». Находки в горизонтальной и вертикальной плоскостях распределены относительно равномерно, не образуя скоплений. Исключение составляют остатки площадки металлургического производства, вскрытые в 3 м к СВ от бровки террасы. Остатки домницы – локальное «пятно» фрагментов керамической обмазки, металлургического шлака и кричного железа диаметром до 0,8 м, вокруг которого рассеяны многочисленные фрагменты металлургического шлака и несколько крупных фрагментов керамической обмазки. При посте -пенной выемке заполнения «пятна» (шлака и крицы) расчищено постепенно сужающееся углубление, прорезающее к.с. 2. Северо-восточный край объекта уничтожен выгребной ямой 1990-х гг. Остальные объекты представляют собой развалы различных орнаментированных и неорнаментированных керамических сосудов (всего 6 развалов). Наибольший интерес представляет развал сосуда, зафиксированного в небольшом искусственном углублении (70–25 см), прорезающем нижележащий литологический горизонт и отложения к.с. 2, ориентированном по линии З-В. В углублении сосредоточены фрагменты орнаментированного сосуда, предположительно, раннего железного века, два зуба и фрагмент астрагала лошади.

Общее число находок в к.с. 1 - 7 266. Большую часть составляют фрагменты керамических сосудов, сколы, металлургический шлак. Представительная часть коллекции включает кованый железный нож, черешковый наконечник стрелы-срезня, каменные тесла, скребки, наконечники стрел, серебряная серьга (?), предположительно, русского времени.

Второй культурный слой (к.с. 2), содержащий культурные остатки эпохи неолита, залегает на глубине 0,3-0,4 м от современной дневной поверхности. Археологический материал распределен по вскрытой площади неравномерно. Артефакты, как правило, залегают скоплениями площадью 1-2 м2 и мощностью 0,3–0,4 м. Между скоплениями находки немногочисленны или вовсе отсутствуют. Целостность к.с. 2 частично нарушена деревенскими постройками (столбами) и выгребными ямами 1990-х гг.

В к.с. 2 в качестве отдельных объектов выделены локальные пятна про-кала, кострище и две галечные кладки.

Кладка 1 залегает на 5–10 см ниже кровли к.с. 2 и состоит более чем из 250 галек (средние размеры 9-15x7-8x3-4 см). Большая часть галек подвергалась термическому воздействию; при извлечении они рассыпаются по трещинам. В плане кладка имеет подовальную форму, ориентированную по линии С–Ю и сужающуюся к северу. К западу ответвляется небольшой

«язык». Размеры кладки по линии С–Ю составляют 170 см. Под галечной кладкой прослежены контуры ямы (размеры 170×80 см). Заполнение ямы – гальки, черноватая супесь с золой и отдельными углями. Яма ориентирована по линии С–Ю и сужается к северу и югу. У северной оконечности ямы вскрыто пятно прокала. По северной части дна ямы встречаются отдельные пятна (5×5 см) с золистым заполнением – кротовины.

Кладка 2 имеет подовальную форму и размеры 50×50 см. Гальки залегают несколько ниже, чем в кладке 1. Северо-западный край кладки прилегает к пятну прокала, в котором встречены отдельные артефакты.

Кострище, вскрытое в к.с. 2, представляет собой крупное пятно прокала с примесью золы и отдельных углей. Размеры 90×100 см, мощность 20 см. В кострище найдены 4 орнаментированных и неорнаментированных фрагмента керамического сосуда.

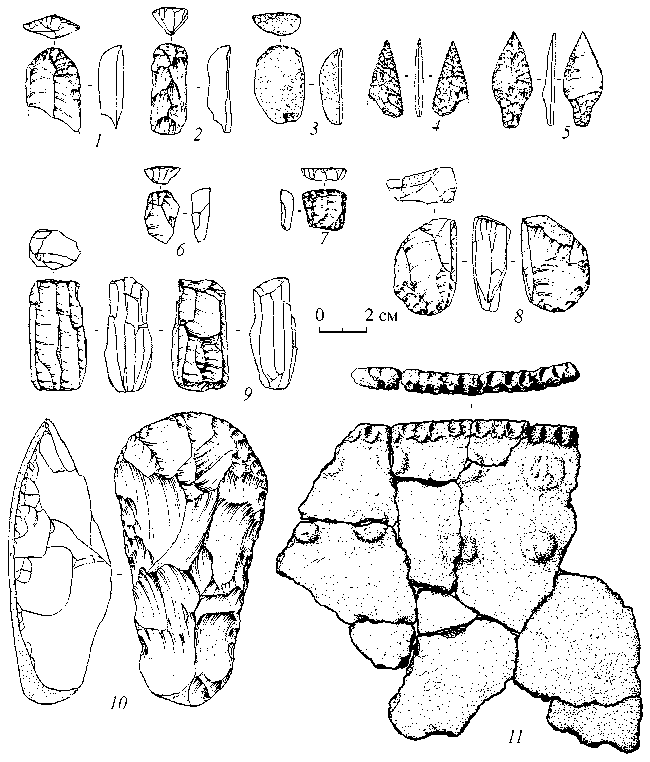

Всего из к.с. 2 получено 4 400 артефактов. Большую часть коллекции составляют изделия из камня – отщепы и сколы. Нуклеусы представлены в основном клиновидными формами (см. рисунок, 8 ). Индустрию сколов составляют пластины и пластинчатые сколы (216 экз.), микропластины (496 экз.) а также отщепы и сколы. Орудийный набор включает скребки боковые на отщепах и концевые на пластинах (29 экз.) (см. рисунок, 1–3, 6, 7 ), каменные наконечники стрел (6 экз.) (см. рисунок, 4, 5 ), в т.ч. два черешковых, трансверсальный срединный и полиэдрический резцы. Из скребел (3 экз.) выделяется продольный унифас. Немногочисленную, но яркую часть коллекции составляют бифасиально обработанные тесла, из которых наиболее выразительно изделие с «ушками». Топоры (2 экз.), выполненные на гальках, отличает унифасиальная обработка (см. рисунок, 10 ). Значительную часть орудийного набора составляют пластины, микропластины и отщепы с ретушью.

Основу индустрии составляют два типа сырья. Первый тип – кремни. Примерно в половине случаев они полосчато-рисунчатые, включая окремненную древесину, а также халцедон и породы, переходные от халцедона к кремню. Второй тип – это преимущественно аргиллиты и алевролиты, как правило, с осветленной серой и буровато-серой пленкой на выветрелой поверхности. По техническому качеству и особенностям применения в производстве первый тип – сырье высокого качества, несколько преобладающее в орудийном наборе, особенно среди предметов длительного пользования. Второй тип – сырье более низкого качества, но относительно доступное, удобное для обработки, однако менее практичное при изготовлении орудий длительного пользования из-за меньшей твердости. Например, аргиллит применялся для наконечников стрел и реже – для скребков.

Сравнительно немногочисленный керамический компонент представлен разрозненными фрагментами (201 экз.) и развалами керамических сосудов (3 экз.).

Наибольшей сохранностью отличаются: остатки сосуда-дымокура – ушко и фрагмент, орнаментированный вдавлениями палочки и пересекаю- 484

Стоянка Усть-Кова I (пункт 2). Раскоп 3, культурный с лой 2. 1–3, 6, 7 – скребки; 4, 5 – наконечники стрел; 8, 9 – нуклеусы; 10 – топор; 11 – фрагмент керамического сосуда.

щимися линиями; фрагмент венчика и стенки сосуда, орнаментированного двумя горизонтальными рядами вдавлений-«жемчужин» и наклонными оттисками палочки по венчику (см. рисунок, 11 ); фрагменты керамического сосуда со слабопрофилированным, отогнутым наружу, уплощенным по кромке венчиком, орнаментированным ниже кромки рядом круглых вдав-лений с такими же вдавлениями по верху кромки.

В результате исследований неолитического комплекса стоянки Усть-Кова I (пункт 2) в 2011 г. получена представительная коллекция артефактов, залегавшая в хорошо стратифицированных отложениях, сохраняющих археологический контекст памятника. Существенно расширены источники по керамическому комплексу неолитического горизонта, что позволяет проводить аналогии и устанавливать взаимосвязи непосредственно с остальными неолитическими индустриями Усть-Ковинского комплекса археологических местонахождений, а также определить место данного памятника в круге неолитических индустрий Северного Приангарья. Анализ каменной индустрии и ее сопоставление с материалами мезолитической стоянки Усть-Кова I в перспективе поможет выявить связь между мезолитическим и неолитическим комплексами и установить основные черты перехода от мезолита к неолиту в Северном Приангарье.