Исследование субъекта Российской Федерации как участника национальной инновационной системы

Автор: Медведев В.В.

Журнал: Петербургский экономический журнал @gukit-journal

Рубрика: Теория и практика управления организационно-экономическими системами

Статья в выпуске: 1 (43), 2024 года.

Бесплатный доступ

Инновационная система субъекта Российской Федерации (ИССРФ) является важным компонентом национальной инновационной системы и играет ключевую роль в социально-экономическом развитии страны. ИССРФ представляет собой совокупность институтов, механизмов и процессов, направленных на создание, распространение и использование новых знаний, технологий и продуктов в рамках конкретного региона. ИССРФ включает в себя научные, образовательные и технологические организации, инновационные предприятия, а также государственные и частные институты, поддерживающие инновационную деятельность. Основной целью ИССРФ является создание условий для развития инноваций, повышения конкурентоспособности региональной экономики и улучшения качества жизни населения. В статье представлены результаты исследования термина «регион» в разных содержательных плоскостях. Описаны подходы, применяемые для реализации инновационной деятельностью региона и определяющие состав применяемых на практике принципов функционирования ИССРФ. Обосновано, что применение функции взаимодействия участников ИССРФ позволит усилить социально - экономическое развитие, научно-технологическое и инновационное развитие и повысить эффективность функционирования региона как экономического объекта. Предлагается экономико-инструментальная основа функционирования субъекта РФ в составе инновационной системы страны, использование которой позволяет обосновано разработать методический инструментарий целенаправленной организации взаимодействия участников инновационной системы региона. Результаты данного исследования могут быть использованы для разработки программ инновационной политики регионов, а также для разработки способов повышения инновационной активности предприятий и организаций в различных отраслях экономики на основе взаимодействия органов власти и других участников инновационной системы ИССРФ.

Инновационная система субъекта рф, инновационная деятельность, инновационное развитие экономики социально-экономическое развитие субъекта рф

Короткий адрес: https://sciup.org/140303712

IDR: 140303712 | УДК: 332.12

Текст научной статьи Исследование субъекта Российской Федерации как участника национальной инновационной системы

В современной научной литературе подходы к формированию национальной инновационной системы (НИС) описываются прежде всего с точки зрения странового разнообразия, так как у каждого государства имеются свои особенности. При этом, как подчеркивается многократно, эф- фективность национальной инновационной системы напрямую зависит от участия государства.

Созданию национальных инновационных систем предшествует формирование государственной инновационной политики в каждой из стран. Поэтому государство является катализатором инновационных процессов,

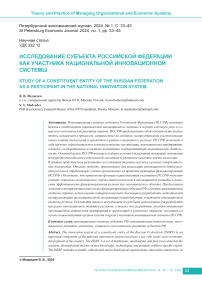

0.00 200 000 000.00 400 000 000.00 600 000 000.00 800 000 000.00 1 000 000 000.00

Экспорт высокотехнологичных товаров (в текущих тыс. долларов США) 2020–2021 гг.

Export of high-tech goods (in current thousand US dollars) 2020–2021

Источник: составлено автором на основе: URL:

Source: compiled by the author based on: URL:

направленных на поддержку исследований и разработок и создание благоприятных условий развития инновационной деятельности, инициирующим задачи и новые программы, способствующие открытию новых каналов связи между различными участниками НИС.

Вместе с тем в международном сопоставлении результаты РФ существенно отличаются от результатов НИС ведущих стран Китая, Германии, США. На риcунке представлены данные по экспорту высокотехнологичных товаров (в текущих тыс. долларов США) 2020–2021 гг.

В структуре НИС субъект РФ представляется территориальным участником, подсистемой, который выполняет организационные и производительные функции в инновационной деятельно сти, реализуя при этом функции экономического субъекта [1].

При этом территориальные, ресурсные, экологические и национальные особенности субъектов РФ создают условия, которые необходимо учитывать при развитии инновационной системы страны. Опыт функционирования национальных инновационных систем разных стран показывает результативность функционирования, полученную в результате повышения внимания к отдельным её частям-регионам [2–4].

Результаты и дискуссия

В научной литературе термин «регион» встречается достаточно часто, его содержательная сторона преломляется в зависимости от характера рассматриваемых процессов или взаимосвязей, концептуальных подходов, научных парадигм. За до статочно большой период проведенных научных исследований сформировалась обширная группа дефиниций термина «регион», описывающих регион в разных содержательных плоскостях. Дефиниции трактуются на основе следующих парадигм: регион как социум и территория, регион – единица административно-территориального обустройства, регион как пространство, регион как социально-экономическая система, регион как квазигосударство, регион как квазикорпорация, регион как рынок, регион как звено инновационной системы РФ.

В абстрактном видении регион представляется в качестве мысленной конструкции, созданной людьми, которая совершенствуется в ходе углубления познания районов как реальности, т. е. как некоторое умозаключение об объекте познания. С позиции социального явления, регион относится к относительно замкнутой территориальной ячейке (жизни) общества [5; 6].

В географическом контексте выделяются территориальные свойства региона – наличие координат, масштаба, расстояния, рельефа, недр, естественно и исторически сложившихся общих признаков, относительно устойчивых экономических, социальных и институциональных особенностей, определяющих функционирование региона, а также отличающих один регион от других и имеющих определенную степень целостности и внутреннего единства [7; 8]. В данном понимании происходит объединение области, района, территории как части страны. В то же время регион определяется местом обитания людей, которое имеет определенную специализацию ведения хозяйства и является территорией Российской Федерации (РФ), обладающей общностью природных, социально-экономических, национально-культурных и иных условий. Регион может совпадать с границами территории субъекта РФ либо объединять территории нескольких субъектов. В правовом поле регион, выступая объектом права, понимается только как субъект РФ, территория которого располагается в административных границах, при этом обладает единством пространства, экономики, населения и имеет единое управление [8; 9]. Регион также понимается как самостоятельное целостное экономическое про странство или как часть более крупного региона или экономического пространства страны, экономическое пространство мезоуровня в административных границах, являющееся формой организации социума и отличающееся от других по ряду качеств, а также обладающее некоторой целостностью [6]. На основании этого можно выделить такие признаки территориальных свойств, как комплексность и целостность.

Согласно Общероссийскому классификатору экономических регионов (ОКЭР), регион понимается как совокупность объектов административно-территориального деления страны, обладающих рядом общих природно-экономических признаков [11]. В данной дефиниции выделяются следующие признаки: размещение на территории, общность природы, ресурсов, социально-экономическая общность, наличие множества объектов и единые природно-экономические характеристики.

Экономический контекст термина «регион» подразумевает, что это пространство, насыщенное множеством объектов и взаимодействующих экономических субъектов, между которыми существуют материальные, финансовые и информационные связи, где осуществляется пользование, владение и распоряжение ресурсами, направленное на создание блага. Регион – это системное образование комплексного характера, которое является местом концентрации производственных объектов, местом приложения факторов развития производительных сил [9], где объединены экономические и социальные агенты, объекты и субъекты управления, имеется управляемая и управляющая система [10].

С позиции системного подхода регион обладает единством элементов, целостностью, выраженной экономической специализацией, а также развитыми внутренними экономическими связями. Региону присущи свойства социально-экономической системы, участвующей в создании общественного блага посредством внутренних процессов между множеством объектов и субъектов. Следовательно, региону как экономическому объекту свойственны по-лиобъектность и полисубъектность. Свойство полисубъектности региона отражает наличие множества субъектов в регионе – предприятий и организаций, органов государственной власти, людей, осуществляющих в силу единства территории взаимодействие для удовлетворения своих насущных потребностей. Свойство по-лиобъектности региона проявляется в наличии множества объектов, участвующих в социально-экономических процессах региона, например недвижимое имущество: земля, основные фонды предприятий и организаций, имущество домохозяйств, а также ресурсы региона [12].

Дополнительно следует выделить динамические свойства региона как системы. Динамические свойства региона проявляются в отклике на воздействие различных факторов внешней и внутренней среды, институтов, населения, в результате которого развитие региона происходит с разной интенсивностью. При этом в силу множества системных элементов проявляется свойство асинхронности, связанное с тем, что данные элементы не могут изменяться одинаково. Тем не менее именно асинхронность региона вызывает его саморазвитие, которое связано с последовательным изменением состояний системы, приводящим к качественному или количественному приращению, что обеспечивается развитием региональной инновационной системы.

Системные свойства региона должны быть учтены при формировании инновационной политики региона.

Одновременно, рассматривая определение «регион как рынок», можно сделать вывод о том, что здесь выделяется экономическое свойство, отражающее специфику экономических условий, в частности регионального предпринимательского, инвестиционного климата, системы экономических связей между субъектами. При этом развитие рынка региона является результатом производства инноваций и развития рынка инноваций, способствующих развитию товарных рынков и увеличению их конкурентоспобности за счет привлечения инвестиций [13].

Вместе с тем понимание региона как «квазигосударства» обосновано наличием внешних признаков отельного государства, потому что имеются органы законодательной власти, флаг, гимн и пр., при этом одновременно на уровне региона аккумулировано большое количество функций государственного управления мезоуровня. Региону характерна относительная обособленность как государственной единицы, присущи аналогичные го сударству экономические цели и задачи инновационного развития экономики, т. е. можно утверждать, что региону присущи свойства суверенности и государственности. Однако следует отметить, что управление носит двойственный характер: внешний, как часть государства, и внутренний, как самостоятельное государство. В этом контексте инновационная деятельность и инновационное развитие региона входят в со став функций государственных органов в соответствии с национальными целями научно-технологического, пространственного и социально-экономического развития.

Следующая парадигма «регион как квазикорпорация» [14; 15] предполагает, что регион – это масштабная организация, объединение людей, публичный союз защиты коллективных интересов населения региона, функционирующий как особо большой интегральный субъект, владеющий собственностью, применяющий методы корпоративного управления. В этой плоскости регионы являются участниками межрегиональной конкурентной борьбы на рынках товаров, услуг, конкуренция регионов также наблюдается при распределении бюджетных средств [15–17]. Региону присущи свойства организации, наличие единой цели социально-экономического развития и увеличение конкурентоспособности. На основании этого стимулирование производства инноваций рассматривается как инструмент достижения конкурентоспособности.

В работе Юхани Анттила [18] регион представляется социальной сетью, в которой региональное сообщество и его исполнители объединены в сеть. Однако в регионе не суще ствует какой-либо одной организации, а есть сеть, объединяющая большое количество разных независимых исполнителей. Данные воздействия определяются характеристиками деятельности отдельных исполнителей, их области влияния, а также доступности, управления и власти, которыми располагают исполнители. Регион представляется как виртуальная организация, не имеющая ни четко определенного направления деловой деятельности или структуры, ни какого-либо единого высшего руководства. Региональные сети появляются как незапланированные новые системы. Эти системы являются спорадическими и самоорганизующимися. Региональной сети всегда присуще многообразие и наличие различных уровней сотрудничества. Исполнителями в регионе могут быть взаимно заинтересованные стороны (акционеры), имеющие собственные независимые интересы, например стороны в сделке между поставщиком и покупателем. Представление региона в качестве виртуальной организации с сетевой структурой доказывает связь с цифровыми составляющими экономики, что, в свою очередь, показывает основу региональной инновационной системы – социальную сеть региона, интегрируемую в сетевую структуру ИССРФ, что соответствует парадигме инновационной экономики: регион определяется как звено инновационной системы РФ, как «новатор», при этом инновационная деятельность направлена на социально-экономическое развитие региона, на увеличение валового регионального продукта. Этому признаку уделяется большое внимание в научных исследованиях, например, выделяется признак инновационной рефлексии, восприимчивости к инновациям. Инновационностью региона определяется способность к самообновлению, возможность адаптироваться к изменениям, умение генерировать продукты научно-технического прогресса [13; 19; 20], т. е. можно сказать, что это мера готовности выполнять поставленные инновационные задачи, способность осуществлять инновационную деятельность.

Таким образом, можно сделать вывод, что регион – это основной, системообразующий элемент территориальной структуры национальной экономики, обладающий разносторонними аспектами свойств. Регион – это сложная саморазвивающаяся социально-экономическая сетевая открытая система, которая представляет собой слаженную совокупность компонентов и включает субъекты, ресурсы и организационную структуру [21], включающая группы элементов, взаимосвязей и процессов, объединенных в единое целое, при этом отдельные элементы могут не иметь общих свойств с системой элементов. Из этого следует, что региону присущи свойства целостности, иерархичности, содержательности (наличие специфических отраслевых, функциональных и территориальных элементов), а также количественные свойства по размеру и результативности деятельности.

В экономическом плане регион – это специфичная воспроизводственная система, в которой основной особенностью являются межрегиональный и внутрирегиональный процессы воспроизводства. Как отмечается Н. Д. Радио- новой и В. В. Казаковым [22], воспроизводственный аспект является основополагающим при формировании социально-экономических процессов регионов. При этом воспроизводственный процесс распространяется на все фазы производства, распределения, обмена и потребления и зависит от управленческой структуры, хозяйственных взаимоотношений, целостности системы вертикальных и горизонтальных связей, а также экономических интересов заинтересованных сторон региональной экономики. Региональному воспроизводственному процессу характерна двойственность: с одной стороны, он является подсистемой общественного воспроизводства, с другой -объединяет единичные воспроизводственные процессы микроуровня [22; 23], что влияет на специфику механизма функционирования РИС.

Основой экономического механизма является финансовая система региона, представляющая собой систему экономических отношений, посредством которой национальный доход распределяется и перераспределяется на цели социально-экономического развития территории, что влияет на инновационную деятельность (ИД) субъекта РФ [24].

Одной из основополагающих задач инновационной деятельности является обеспечение его конкурентоспособности, которая определяется, как интегральная способность социально-экономической системы привлекать на конкурентной основе необходимые трудовые, финансовые, материальные и другие ресурсы для производства инноваций, своевременно и адекватно реагировать на изменение внешнего окружения, сохраняя при этом системную устойчивость [25; 26]. ИД в экономическом плане - это комплексная деятельность в сфере экономики, которая включает в себя совокупность научных, технологических, образовательных, организационных, финансовых и других мероприятий, которые в суммарном результате приводят к коммерческому успеху. В данную систему включено несколько уровней, образованных государством, формирующих правовую и нормативную базу развития инновационной деятельности, инновационного климата и инновационной среды, инновационной инфраструктуры.

Обобщая понятийную и сущностную специфику ИД на уровне региона, предлагается понимать термин «инновационная деятельность региона» следующим образом: организационно-экономическая деятельность по обеспечению взаимодействия субъектов и объектов инновационного процесса, направленная на развитие региона. Инновационная деятельность является сложным диверсифицированным процессом региона со многими взаимодействующими внешними и внутренними факторами, прямыми и обратными связями [28].

Специфические свойства инновационной деятельности региона сводятся к следующим характеристикам:

-

- направленность на получение максимальной сбалансированности социально-экономического и научно-технологического и инновационного развития экономики;

-

- оптимизация временных и экономических ресурсов при коммерциализации инноваций;

-

- стимулирование взаимодействия участников инновационного процесса.

Результатом РИС является результативный инновационный процесс, эффективное введение инноваций в экономическое обращение региона. В этом случае РИС обеспечивает эффекты: научно-технический, экономический, социальный и экологический.

Потребность региона - это интерес потребителей, общества, участников инновационного процесса и государственных служащих, органов государственной власти, ведущих работы, связанные с инновационной деятельностью субъекта РФ, органов государственной власти (ОГВ) всех уровней управления. Ожидания и требования заинтересованных сторон ИД состоят прежде всего в росте качества жизни, росте валового регионального дохода, росте инновационного развития региона и т. п., т. е. всего того, что в целом обеспечивает устойчивое развитие региона.

Инновационная активно сть в регионе обеспечивается в рамках инновационной политики, которая определяет основные цели, задачи, принципы и механизмы до стижения экономических целей функционирования ИССРФ. В результате анализа научной литературы установлено, что для обеспечения функционирования ИССРФ применяется несколько разновидностей подходов:

-

1. Сетевой подход: представление региона в виде сетевой структуры достаточно распространено, в этом случае регион представляется совокупностью взаимодействующих между

-

2. Программно-целевой подход включает влияние субъекта управления на его объект на основе методологии системного анализа; по сути, это разработка различных комплексных программ и их реализация.

-

3. Кластеризация участников ИССРФ.

-

4. Стимулирование инновационной деятельности на уровне предпринимательских структур и отдельного человека.

-

5. Цифровой подход включает создание цифровой экосистемы региона на всех уровнях управления, цифровизацию производственных и управленческих процессов в соответствии с Государственной программой цифровизации экономики [29–33].

собой и определенным образом структурированных самостоятельных элементов, объединенных связями, носящими как формальный, так и неформальный характер. Данный подход способен обеспечить инновационное саморазвитие и конкурентоспособность региона.

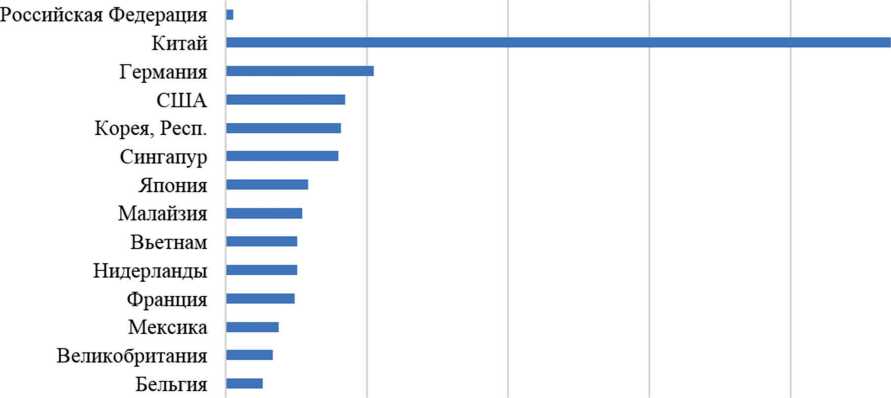

Экономико-инструментальная основа функционирования субъекта РФ в составе НИС

Methodological basis for the functioning of a constituent entity of the Russian Federation as part of the NIS

|

Структура ИССРФ |

Смешанная, сетевая |

|

Свойства региона как экономического объекта |

Территориальность, целостность, открытость, естественные условия, полисубъектность, полиобъектность, саморазвитие, динамичность, количественные свойства по размерам и результативности, устойчивость, конкурентоспособность, специализация |

|

Классификационные признаки |

Географическое положение, выполняемые функции, уровень урбанизации, уровень и тип развития, отраслевая специализация, стадии промышленного освоения, инновационность |

|

Экономический механизм |

Воспроизводственные процессы, движение материальных и финансовых потоков между основными агентами экономики региона: предприятиями, домашними хозяйствами, государственными учреждениями |

|

Стратегические цели |

Развитие, обеспечение конкурентоспособности экономики региона, устойчивое социальноэкономическое развитие с поддержанием высокого качества жизни населения, привлечение бюджетных средств и инвестиций |

|

Тактические цели |

Достижение согласованности региональных и муниципальных социально-экономических систем, достижение соответствия основных пропорций приоритетам, целям, задачам и показателям, обеспечивающим непрерывность социально-экономического процесса, качество жизни |

|

Объекты |

Предприятия, домашние хозяйства, государственные учреждения |

|

Субъекты |

Государственные органы и структурные подразделения Правительства РФ, государственные и муниципальные органы региона, руководители экономических объектов |

|

ЗС |

Субъекты НИС: внешние, внутренние, общество, экология |

|

Региональная инновационная политика |

Комплексное развитие экономики региона, повышение качества жизни и устойчивости развития через формирование и обеспечение функционирования РИС |

|

Принципы управления |

Общие, конкретные, специфические |

|

Финансирование |

Внешнее, внутреннее |

|

Управленческие подходы |

Сетевой, программно-целевой, менеджмент качества, инновационный |

|

Функции |

Финансово-экономическая, жизнеобеспечивающие, воспроизводственная, развивающие. Инновационная: планирование, мотивация, стимулирование, организация, ресурсное обеспечение производства инноваций, установление и развитие взаимодействия участников НИС |

Источник: составлено автором на основе [5–16; 21–31]

Source: compiled by the author based on [5–16; 21–31]

Данные подходы необходимо развивать для целенаправленной организации взаимодействия участников ИССРФ. Вместе с тем целенаправленная организация взаимодействия участников ИССРФ на региональном уровне позволила бы усилить инновационную деятельность региона и активизировать инновационное развитие, тем самым реализовать поставленные задачи на уровне государства по усилению функционирования НИС.

На основании этого инновационная политика предполагает: принцип взаимодействия участников ИССРФ, признание социальноэкономической значимости инноваций, научную обоснованность выбора приоритетов инновационного развития с учетом интересов заинтересованных сторон на основе консолидации усилий регионального сообщества за счет создания организационных условий взаимодействия участников НИС на всех этапах инновационного процесса.

Экономические и инновационные процессы связаны с развитием региональной и наци- ональной экономики, так как регионы вносят вклад в валовый совокупный доход страны. При этом обозначенная связь является активатором инновационного развития, экономики, которую необходимо развивать, модерируя взаимодействие участников инновационной системы субъекта РФ.

Дополнительно, согласно ГОСТ РИСО 56002–2020, способность к инновациям можно считать ключевым фактором устойчивого роста, экономической жизнеспособности, а также фактором повышения благосостояния и развития всего общества в целом. По этому вопросу Н. Н. Михеева и И. И. Герман утверждают, что устойчивость региона определяется способностью поддерживать стабильность, постоянство в деятельности и дальнейшем развитии [33–37]. Дополнительно необходимо отметить, что характеристики лидерства региона должны обеспечивать стремление к достижению максимальных показателей по указанным направлениям.

Обобщая результаты, сформируем экономико-инструментальную базу функционирования субъекта РФ в составе НИС, в которую необходимо встроить инструментарий целенаправленной организации взаимодействия участников ИССРФ, что представлено в таблице.

Заключение

Сформированная экономико-инструментальная основа функционирования субъекта РФ в составе НИС позволяет разрабатывать новые механизмы организации взаимодействия её участников согласно Стратегии пространственного развития Российской Федерации, обеспечивая достижение лидерства регионов на основе использования оригинальных стратегий [34].

Список литературы Исследование субъекта Российской Федерации как участника национальной инновационной системы

- Волостнов Б. И. Концепция инновационных систем: модели, типы, инфраструктура, механизмы формирования и развития. Ч. 2: Национальные и региональные инновационные системы. Стратегии инновационного и конкурентного развития / Б. И. Волостнов // Проблемы машиностроения и автоматизации. 2014. № 4. С. 4–36.

- The governance of regional research networks: lessons from Spain. Regional Studies / P. Cabanelas, J. Cabanelas-Omil, J. F. Lampón, P. Somorrostro. 2016. Vol. 51(7). P. 1008–1019. URL: https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1150589 (дата обращения: 10.12.2023).

- Ozer M., Zhang W. The effects of geographic and network ties on exploitative and exploratory product innovation // Strat. Mgmt. J. 2015. Vol. 36. P. 1105–1114. URL: https://doi.org/10.1002/smj.2263 (дата обращения: 20.02.2024).

- Шавина Е. В. Китай и Россия: инструменты и механизмы инновационного развития экономики / Е. В. Шавина // Междунар. торговля и торговая политика. 2018. № 4(16). С. 107–120. URL: https://doi.org/10.21686/2410-7395-2018-4-107-120 (дата обращения: 20.02.2024).

- Souzanchi Kashani E., Roshani S. Evolution of innovation system literature: Intellectual bases and emerging trends // Technological Forecasting and Social Change. 2019. Vol. 146. P. 68–80. URL: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.05.010 (дата обращения: 20.02.2024).

- Федоляк В. С. Региональная экономика как хозяйственная система страны // Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. Сер. Экономика. Управление. Право. 2010. Т. 10, № 1. С. 3–7.

- Селищева Т. А. Региональная экономика: учеб. / Т. А. Селищева. М.: ИНФРА-М, 2022. 469 с. [Электронный ресурс]. URL: https://znanium.com/catalog/product/1846296 (дата обращения: 22.12.2023).

- Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. 6-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2022. 512 с. [Электронный ресурс]. URL: https://znanium.com/catalog/product/1845135 (дата обращения: 22.12.2023).

- Ермошина Г. П. Региональная экономика / Г. П. Ермошина; под ред. В. Я. Позднякова. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. 576 с. [Электронный ресурс]. URL: https://znanium.com/catalog/product/1001114 (дата обращения: 22.12.2023).

- Бильчак В. С., Захаров Р. Ф. Региональная экономика. Калининград: Янтарный сказ, 1998. 316 с.

- Общероссийский классификатор экономических регионов. ОК 024-95 № 16/2021, утвержденный Приказом Росстандарта от 10.02.2021 № 65-ст.

- Кузнецова С. А. Миграционные установки как специфический вид социальных установок // Вестн. Российского ун-та дружбы народов. Сер. Психология и педагогика. 2012. № 4. С. 61–65.

- Лукин Е. В. Межрегиональное экономическое сотрудничество: состояние, проблемы, перспективы. [Электронный ресурс]. URL: https://znanium.com/catalog/product/1019483 (дата обращения: 20.02.2024).

- Абрамян Г. А. Регион как квазикорпорация: факторы инвестиционной привлекательности // Гос. управление и развитие России: проектирование будущего: сб. ст. Междунар. конф.-сессии, Москва, 17–21 мая 2021 г. М., 2022. С. 351–358.

- Баканач О. В., Проскурина Н. В., Токарев Ю. А. Регион как квазикорпорация: статистический аспект конкурентоспособности // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2017. № 1. С. 11–17.

- Гулин Д. А., Зубкова О. В. Использование сбалансированной системы показателей для оценки инвестиционного процесса в регионе // Вестн. Южно-Уральского гос. ун-та. Сер. Экономика и менеджмент. 2013. Т. 7, № 2. С. 13–17.

- Карпенко С. В. Региональная экономическая система как квази корпорация: функции, структура и инструменты управления: на материалах Республики Адыгея: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Светлана Викторовна Карпенко; [Место защиты: Адыг. гос. ун-т]. Майкоп, 2011. 25 с.

- Юхани Анттила. Новаторство в отношении регионального качества. [Электронный ресурс]. URL: https://www.quality.eup.ru/MATERIALY13/novator-region.htm (дата обращения: 31.01.2024).

- Захарова Н. В., Лабудин А. В. Некоторые особенности формирования инновационной экономики в странах ЕС и в США: возможности заимствования опыта в условиях Российской Федерации // Управленческое консультирование. 2018. № 12(120). С. 59–72. DOI: 10.22394/1726-1139-2018-12-59-72

- Лапаев С. П. Управление формированием региональной инновационной системы: автореф. дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / Сергей Петрович Лапаев; [Место защиты: Оренбург. гос. ун-т]. Оренбург, 2013. 45 с.

- Гафарова К. Э., Осадчий Е. И. Консолидация свойств региона как управляемой территориальной системы // Экономика и бизнес: теория и практика. 2017. № 10. С. 26–30.

- Родионова Н. Д., Казаков В. В. Институционально-экономические предпосылки социально-экономической политики регионального развития // Вестн. Томск. гос. ун-та. 2009. № 321. С. 147–150.

- Колмаков В. В. Экономика распределенного пользования как основа организационно-экономического механизма управления региональной собственностью Теоретическая и прикладная экономика. 2020. № 1. С. 49–63. DOI: 10.25136/2409-8647.2020.1.32164

- Ломова В. П., Железцова Т. В. Финансовые ресурсы региона // Социальное и экономическое развитие АТР: опыт, проблемы, перспективы. 2017. № 1. С. 142–146.

- Лысенко А. О., Коваленко В. Н. Конкурентоспособность региона как экономическое явление // Вестн. науч. общества студентов, аспирантов и молодых ученых. 2014. № 3. С. 61–65.

- Гешев А. В. Конкурентоспособность региона как экономическое явление // Наука и современность. 2013. № 20. С. 206–211.

- Зимакова И. В. Социально-экономическое развитие региона как результат роста инфраструктурной обеспеченности и конкурентоспособности территории // Экономика устойчивого развития. 2018. № 4(36). С. 192–197.

- Медведев В. В. Качество инновационной деятельности и его связь с социально-экономическим развитием региона // Инновации. 2022. № 5(283). С. 3–6. DOI: 10.26310/2071-3010.2022.284.5.001

- Найденов Н. Д. Рыночные методы регулирования экономики региона: специальность 08.00.01 «Экономическая теория»: дис. ... д-ра экон. наук / Санкт-Петерб. гос. экономич. ун-т. Санкт-Петербург, 1995. 642 с.

- Роздольская И. В., Мозговая Ю. А. Проектирование стратегии «бережливый регион»: применение принципов бережливого управления и lean-технологий в региональном управлении // Модернизация регионов: управленческие механизмы и инновационные подходы: материалы IX Всерос. науч.-практ. конф., Чебоксары, 08 февр. 2018 г. 2018. С. 77–81.

- Литвинов Д. А., Сироткина Н. В. Концептуальные положения управления сбалансированным развитием региона // Современная экономика: проблемы и решения. 2016. № 2(74). С. 133–141. DOI: 10.17308/meps.2016.2/1374

- Микрюкова М. Ю. Управление устойчивым развитием социо- эколого-экономической системы региона: принципы, факторы, инструменты // Управление экономическими системами: электронный науч. журн. 2011. № 35. С. 74.

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февр. 2019 г. № 207-р.

- ГОСТ Р ИСО 56002–2020. Инновационный менеджмент. Системы инновационного менеджмента. Национальный стандарт Российской Федерации. URL: https://docs.cntd.ru/document/566284585 (дата обращения: 08.02.2024).

- Шавлюк М. В. Роль регионов в инновационном развитии России // Соврем. науч. исследования и инновации. 2016. № 12 [Электронный ресурс]. URL: https://web.snauka.ru/issues/2016/12/74885 (дата обращения: 10.02.2024).

- Герман И. И., Самойлова Е. С., Джантазаева К. О. Экономическая устойчивость регионов как фактор безопасности в РФ // Астраханский гос. архитектурно-строительный ун-т. 2019. С. 310–314.

- Михеева Н. Н. Устойчивость российских регионов к экономическим шокам // Проблемы прогнозирования. 2021. № 1. C. 106–118. DOI: 10.47711/0868-6351-184-106-118