Исследование свойств газоконденсатной системы Северо-Варьеганского месторождения

Автор: Инякин В.В.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 3 (58) т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140221654

IDR: 140221654

Текст статьи Исследование свойств газоконденсатной системы Северо-Варьеганского месторождения

Залежь КВ Северо-Варьеганского месторождения вскрыта скважинами №№ 2, 5, 6, 12 и 17. Результаты испытания пород коры выветривания

и интерпретации ГИС в этих скважинах следующие. В скважине № 2 породы коры выветривания объект КВ испытан в интервале 3455-3460 м (а.о. –3359,4-3364,4 м). В результате получен приток нефтегазоконденсатной смеси с водой. Дебит смеси углеводородов составил 131,1 м3/сут и воды – 61,1 м3/сут при работе через 22 мм штуцер. Скважина с 10.04.86 года по 20.03.87 год находилась в пробной эксплуатации. За это время добыто 9537 тонн жидких углеводородов с плотностью 780-799 кг/м3 и 5324 тонн пластовой воды [1-3]. Газовый фактор добываемой жидкости составил 6490 м3/м3. Учитывая небольшой удельный вес углеводородов и большой газовый фактор можно предположить, что из испытанного объекта получена смесь жидких и газообразных углеводородов. Более однозначно определить фазовое состояние углеводородов в пласте по результатам проведенных исследований не представляется возможным [4-7].

По данным ГИС кора выветривания в скв. № 2 продуктивна до глубины 3471,8 м (а.о. – 3376,2 м), кровля водоносных пород находится на глубине 3473,6 м (а.о. –3378 м). Наличие в продукции скважины пластовой воды, видимо, связано с поступлением ее из нижних водоносных интервалов. Специальные исследования по определению источника воды не проводились.

В скважине № 5 отложения коры выветривания испытаны в интервале 3471-3480 м (а.о. – 3372,1-3381,1 м), в результате получен приток пластовой воды 3,0 м3/сут с небольшим количеством нефти (0,2 м3/сут). По данным ГИС кора выветривания возможно нефтегазонасыщена в кровельной части (интервал а.о. –3375,1-3376,3 м), ниже породы водонасыщены [8-10].

В скважине № 6 породы коры выветривания при опробовании в интервале 3440-3510 м КИИ-146 притока не дали, а по результатам интерпретации ГИС в интервале 3431,2-3445 м (а.о. – 3336,3-3350,1 м) выделены продуктивные коллекторы. Ниже проницаемые породы не вскрыты [11-13].

В скважине № 12 продуктивные породы коры выветривания испытаны в интервале 3465,53469 м (а.о. –3358,5-3362 м). В результате получен приток газа и конденсата. При работе на шайбе 14 мм дебит газа составил 100 тыс. м3/сут, жидких УВ ориентировочно 20-30 м3/сут. По каротажу в разрезе углеводороды присутствуют до глубины 3478,8 м (а.о. –3371,8 м), а с глубины 3481,2 (а.о. –3374,2 м) породы водоносны.

В скважине № 17 породы коры выветривания продуктивны по ГИС до глубины 3478,8 м (а.о. – 3368,1 м), кровля водоносных пород фиксируется на глубине 3480,4 (а.о. –3369,7 м). Пласт не испытан.

Таким образом, газоводяной контакт в залежи коры выветривания по данным ГИС и испытания фиксируется в интервале отметок – 33693377 м. Контакт наклонен с северо-востока на юго-запад на 8 м, что согласуется с общей тенденцией изменения контактов по залежам Севе-ро-Варьеганского месторождения: в северовосточной скв. № 17 ГВК находится на уровне – 3369 м, юго-западнее от нее в скв. № 12 он опускается до – 3374 м и в самой юго-западной части залежи 2 находится на отметке – 3377 м.

В 2011 г. от недропользователя получена информация, не учтенная в предыдущих отчетах по Северо-Варьеганскому месторождению, а именно:

– результаты анализа газового конденсата 07.12.2004 года из скважины № 2П куст 93;

– отбор глубинной пробы 28.10.2004 года из скважины 17П.;

– отбор проб газа сепарации и насыщенного конденсата скважины 12П куст 94 при проведении газоконденсатных исследований 31.03.2011 года.

Отобранные пробы насыщенного конденсата и газа сепарации из скважины 12П/94к являются представительными и могут быть использованы для создания рекомбинированной пластовой системы в термостатируемой ячейке высокого давления. По этим пробам в лаборатории были проведены исследования газа сепарации, дегазации, дебутанизации методом газовой хроматографии: «Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности» [14-17].

В результате было проведено экспериментальное моделирование процесса разработки – в термостатируемой ячейке высокого давления, в соответствии с конденсатогазовым фактором (пересчитанным по лабораторным данным) составлялась рекомбинированная проба. Исходные данные для расчета загрузки газоконденсатной ячейки приведены в табл. 1.

Таблица 1

Данные для расчета загрузки в PVT-ячейку

|

Параметры загрузки |

Значения |

|

КГФ, см3/м3 |

333,6 |

|

Температура отбора, 0С |

-8,0 |

|

Давление сепарации, ата |

47,53 |

|

Температура в ячейке, 0С |

26,0 |

|

Давление в ячейке, ата |

73,00 |

Таблица 2

Результаты расчета загружаемого газа сепарации и насыщенного конденсата

|

Параметры |

Значения |

|

Объём газа сепарации, см3 |

88115,21 |

|

Объём насыщенного конденсата, см3 |

30,06 |

|

Коэффициент сжимаемости газа |

0,8276 |

|

Псевдокритическая температура, 0К |

207,34 |

|

Псевдокритическое давление, атм. |

47,37 |

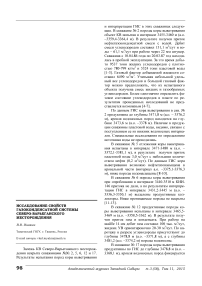

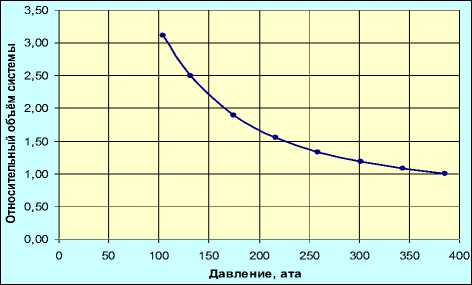

Также в ходе исследования отобранных проб из скважины № 12П/94к были определены пластовые потери методом контактной и дифференциальной конденсации. В процессе контактной конденсации масса пластовой смеси сохранялась постоянной, т.е. не менялся состав смеси. Давление смеси менялось за счет изменения объема ячейки. Результаты исследований объемного расширения пластовой газоконденсатной системы приведены на (рис. 1, 2). В процессе дифференциальной конденсации отбиралась газовая фаза, а выпавшая в ячейке жидкая фаза насыщенного конденсата на протяжении эксперимента не извлекалась. При моделировании парожидкостного разделения пластовой смеси происходило изменение ее свойств и компонентного состава на каждом этапе изменения давления. Результаты исследований пластовой газоконденсатной системы приведены и на (рис. 3, 4).

Рис. 1. Кривые контактной конденсации пластовой газоконденсатной системы.

Физико-химические исследования стабильного конденсата интервала перфорации 3465,53469,0 м, 3425,0-3460,0 м скважины № 12П/94к Северо-Варьеганского месторождения, позволяют определить направления его переработки. При переработке стабильного конденсата по химическому варианту выход сырья для:

Рис. 2. Кривая объемного расширения пластовой газоконденсатной системы.

Рис. 3. Кривые пластовых потерь конденсата: 1 – при контактной конденсации, 2 – при дифференциальной конденсации, 3 – стабильного конденсата при дифференциальной конденсации.

– процесса изомеризации (фракция НК–800С) составляет 11,67%масс.;

– процесса риформинга (фракции 65-850С и 85-1800С) соответственно составляет 6,62%масс. и 37,19%масс. Стабильный конденсат можно рекомендовать в качестве сырья для процесса изомеризации и риформинга (фракция 85-1800С). При переработке конденсата по топливному варианту выход основныхдистиллятных погонов составляет:

– бензиновая фракция НК-1800С – 49,76 %масс.;

– керосиновая фракция – 180-3500С – 36,57 %масс.;

– дистиллятный остаток >3500С – 11,56

%масс.;

– потери при перегонке – 0,72 %масс.

Фракции, выделенные перегонкой из стабильного газового конденсата, могут служить базовым сырьем для производства моторных топлив. Сырьё, полученное из стабильного конденсата, отличается низким содержанием серы и смолисто-асфальтовых веществ.

Список литературы Исследование свойств газоконденсатной системы Северо-Варьеганского месторождения

- Грачев С.И., Краснова Е.И, Инякин В.В., Лескин М.В. Прогнозирование добычи конденсата в рамках контроля за разработкой газоконденсатных залежей//Академический журнал Западной Сибири. -2014. -Том 10, № 6. -С. 9-13.

- Краснова Е.И., Лапутина Е.С., Грачев С.И. Прогноз показателей газоконденсатных залежей//Нефть и газ Западной Сибири. -Тюмень, 2013. -С. 178-182.

- Краснова Е.И., Островская Т.Д. Оценка увеличения продуктивности газоконденсатных скважин на поздней стадии разработки месторождений//Академический журнал Западной Сибири. -2013. -Том 9, № 6. -С. 9-21.

- Краснова Е.И. Прогнозирование конденсатоотдачи PVT-соотношений при разработке залежей Уренгойского месторождения//Проблемы геологии и освоения недр. -Томск, 2012. -С. 97-98.

- Краснов И.И. Технология выработки трудноизвлекаемых запасов нефти из сложнопостроенных нефтегазовых месторождений//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2003. -№ 2. -С. 46.

- Краснов И.И. Экспериментальные исследования свойств кремний содержащей гелеобразующей композиции на основе полиакриламида для условий нефтегазовых месторождений Западной Сибири//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2002. -№ 5. -С. 80.

- Краснов И.И., Забоева М.И., Краснова Е.И., Винокурова Н.К. Совершенствование подходов к описанию термодинамических свойств пластовых флюидов для моделирования процессов разработки//Геология, география и глобальная энергия. -2007. -№ 4. -С. 71-73.

- Краснов И.И., Михеева В.А., Матвеева М.В. Эспериментальные исследования фазового поведения многокомпонентных газоконденсатных систем//Нефть и газ. -2006. -№ 2. -С. 21-26.

- Краснов И.И. Моделирование PVT-свойств углеводородных смесей при разработке газоконденсатных месторождений//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2009. -№ 1. -С. 2731.

- Краснов И.И. Совершенствование технологии ограничения прорыва верхнего газа в скважины, дренирующие нефтяной пласт//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2002. -№ 4. -С. 17-19.

- Краснов И.И. Экспериментальные исследования свойств кремний содержащей гелеобразующей композиции на основе полиакриломидадлы условий нефтегазовых месторождений Западной Сибири//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2002. -№ 5. -С. 80-84.

- Краснов И.И. Технология выработки трудноизвле-каемых запасов нефти из сложнопостроенных нефтегазовых месторождений//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2003. -№ 2. -С. 46-50.

- Краснов И.И. Разработка технологии ограничения прорыва газа в скважины, эксплуатирующие нефтегазовые залежи: Автореф. дисс.. канд. техн. наук. -Тюмень, 1991.

- Краснова Е.И. Оценка влияния нефти на конденсатоотдачу в условиях разработки нефтегазоконденсатных залежей. Известия высших учебных заведений//Нефть и газ. -2013. -№ 1. -С. 57-60.

- Краснова Е.И. Влияние неравномерности разработки залежи на величину конденсатоотдачи//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2012. -№ 5. -С. 36-39.

- Краснова М.И., Краснова Т.Л. Методика мониторинга состояния регионального рынка нефтепродуктов по уровню развития конкуренции//Российское предпринимательство. -2014. -№ 14 (260). -С. 26-37.

- Краснова Т.Л. Собакина О.В. Особенности добычи газа на завершающей стадии эксплуатации месторождения. Новые технологии -нефтегазовому региону: материалы Всероссийской с международным участием научно-практической конференции. -Том 2. -Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. -С. 75-78.