Исследование технологических особенностей наскальных изображений Горного Алтая в 2013 году

Автор: Черемисин Д.В., Зоткина Л.В., Миклашевич Е.А., Лбова Л.В., Женест Ж.-М., Плиссон Ю., Кретан К.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XIX, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521996

IDR: 14521996

Текст статьи Исследование технологических особенностей наскальных изображений Горного Алтая в 2013 году

Изучение технологических особенностей памятников древнего искусства, как мобильного, так и монументального, является важным направлением исследований в современной археологии. Получение достоверной информации о том, как были выполнены образцы древнего искусства, является базисом для более широких обобщений в этой области. Изучение особенностей техники нанесения наскальных изображений Алтая – одна из задач комплексной международной программы исследований первобытного искусства Западной Европы и Сибири, где в качестве центральных проблем рассматриваются характер взаимодействия древнего населения Евразии и вопрос о транслировании стилистических и технологических особенностей в первобытном искусстве.

В 2013 г. нами были проведены полевые исследования, в задачи которых входили: изучение технологических особенностей нанесения петроглифов; определение характера и материала орудий, которыми производился пикетаж; фиксация следов, образующих наскальные изображения, для трасологического анализа и для пополнения коллекции образцов точечной выбивки; выявление предпочтительных технических приемов в зависимости от особенностей субстрата; первичный трасологический осмотр (изучение морфологических характеристик следов пикетажа) и экспериментальное моделирование техники выбивки, направленное на уточнение возможностей обработки твердых горных пород.

Основными объектами изучения стали два памятника – Калбак-Таш II и Калгутинский рудник. Петроглифы каждого из местонахождений обнаруживают стилистическое своеобразие. Характер расположения изображений и горные породы, на которых они выполнены, также различны: мягкие породы горного обрамления Чуи и твердые гранитоиды в истоках Калгуты. Благодаря опыту трасологических исследований петроглифов Минусинской котловины, выполненных в технике выбивки, выработан ряд критериев трасологического анализа наскальных изображений, нанесенных на относительно мягкие горные породы, такие как сланцы и пес- чаники. В ходе изучения местонахождения Калбак-Таш II применялась экспериментально-трасологическая методика исследования петроглифов, разработанная для мягких горных пород [Гиря, Дэвлет, 2010].

Местонахождение Калбак-Таш II находится на правом берегу р. Чуи, недалеко от места ее слияния с Катунью в нескольких километрах ниже по течению от известного комплекса наскального искусства Калбак-Таш I. Это довольно крупный памятник с разновременными изображениями, давно известный в литературе [Кубарев, Маточкин, 1992, рис. 32, 34–36; и др.], хотя опубликовано лишь несколько композиций и отдельных изображений [Кубарев, 2007, рис. 1, 2]. Особенности скальной породы, на которой выполнены петроглифы Калбак-Таша II, позволяли древним мастерам с равным успехом применять технику гравировки и выбивки. Гравированные линии хорошо прослеживаются и сейчас, а сохранность выбивки в большинстве случаев позволяет распознавать следы инструментов. Выявлено много случаев предварительной разметки выбитого рисунка гравированными линиями, а также использования комбинированной техники нанесения изображений (гравировка+выбивка; гравиров-ка+выбивка+пришлифовка).

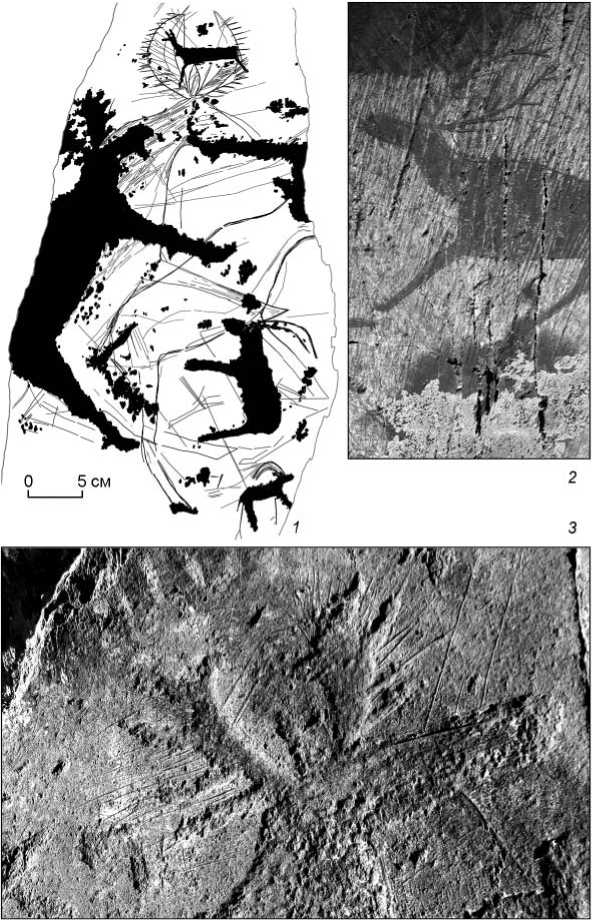

Одна из исследованных композиций относится к эпохе ранней бронзы, скорее всего, к каракольской культуре, с последующим добавлением изображений эпохи поздней бронзы. Прорисовка основной части этой плоскости была ранее опубликована, к сожалению, в очень мелком масштабе [Кубарев, 2007, рис. 1]. На двух участках имеются антропоморфные изображения, несомненные аналогии которым известны на плитах могильников каракольской культуры. Собственно, открытие именно этих изображений позволило ставить вопрос о выделении каракольского пласта в наскальном искусстве Алтая [Кубарев, 1999; 2007; 2009]. Одна из антропоморфных фигур выполнена тонкой гравировкой, другая выбивкой в сочетании с гравировкой. При исследовании плоскости выяснилось, что на ней, помимо опубликованных выбивок, имеется значительное количество гравированных рисунков и эскизов, а также гравированные детали выбитых рисунков.

Документирование гравировок осуществлялось с помощью метода цифровой фотосъемки скальной поверхности небольшими фрагментами и последующей «склейки» их в единое изображение, дающее возможность увеличения на экране компьютера в несколько раз [Миклашевич, 2012, с. 176]. В частности, была выявлена интересная сцена копуляции лосей (рис. 1, 1 ), где обе фигуры выполнены резными линиями. Обратим внимание, как тщательно, частыми черточками, в характерном развороте, выполнены рога самца. На этой же плоскости, как и на соседних, зафиксированы другие фигуры лосей, рога которых выполнены точно в такой же манере, только в технике выбивки. В одном случае хорошо прослеживается и гравированный рисунок-основа (эскиз), и выбивка, нанесенная поверх него (рис. 1, 3 ). При исследовании комплекса наскального искусства Соок-Тыт на р. Чаган исследованы изображения, выполненные в той же изобразительной манере, но в технике прошлифовки

Рис. 1. 1 - изображения, выполненные в технике гравировки и выбивки (Калбак-Таш II, фрагмент композиции, прорисовка); 2 - изображение оленя, выполненное в технике прошлифовки (Соок-Тыт, фрагмент композиции, фото); 3 - голова лося, выполненная в технике выбивки по гравированному эскизу с последующей пришлифовкой (Калбак-Таш II, фрагмент изображения, фото).

(протира), которая наилучшим образом отвечает особенностям скального субстрата этого местонахождения (рис. 1, 2 ).

Гравированные изображения животных на описываемой плоскости Калбак-Таша II, по всей вероятности, синхронны каракольской культуре. Очень близкая аналогия на памятнике Торгун в Центральном Алтае (та же композиционная связь животных и антропоморфных персонажей, сходство в технике исполнения) демонстрирует аналогичный контекст. Здесь на одной плоскости выявлено гравированное изображение «солнцеголового» персонажа и пары животных (лосей?), самца и самки, где самец показан с пышными рогами, переданными в характерной манере [Миклашевич, Бове, 2010, рис. 1, 2 ]. Если это совпадение не случайно, то к каракольской культуре, вероятно, следует отнести и большой пласт зооморфных изображений, выполненных в технике выбивки, которые известны на многих памятниках Алтая.

В ходе первичного трасологического изучения петроглифов Калбак-Таша II мы пришли к выводу, что практически все изученные изображения, выполненные в технике выбивки, были нанесены металлическими орудиями. При этом характер следов пикетажа, образующих некоторые изображения, позволяет утверждать, что орудия, которыми они были нанесены, схожи по ряду признаков: довольно массивны, выполнены из износоустойчивых металлов, рабочая часть в большинстве случаев имела форму острия, оставляющего округлые следы. Выявлены также устойчиво повторяющиеся сочетания технических приемов выполнения ряда наскальных изображений.

При обследовании местонахождений крупного комплекса наскального искусства на р. Чаган [Черемисин, 2010] также было зафиксировано большое разнообразие технологических приемов, применявшихся для создания наскальных изображений разных эпох. Породы скальных обнажений в этом ареале благоприятны как для нанесения, так и сохранения рисунков, выполненных едва ли не во всех разновидностях выбивки, гравировки и прошлифовки. Наибольший интерес, пожалуй, вызывают изображения в технике легкого протира (рис. 1, 2 ), которые на многих других породах бесследно исчезают в результате выветривания и пати-низации, а на скалах по берегам р. Чаган сохранились во множестве, хотя их выявление связано с определенными трудностями.

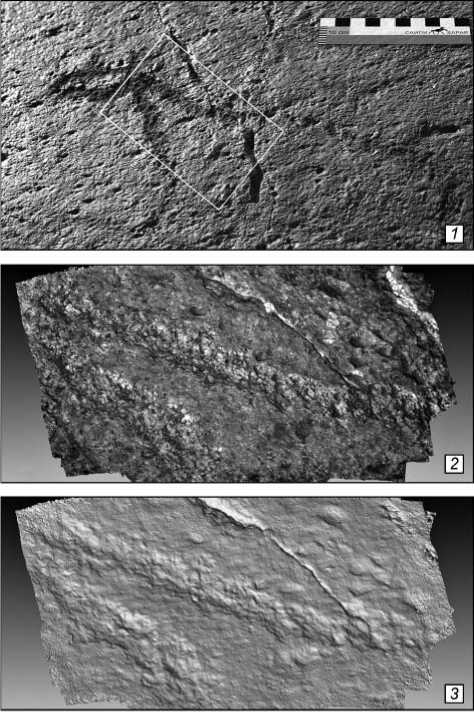

Следующей «площадкой», на которой проводились экспериментально-трасологические исследования, стали скалы правого берега р. Калгуты на плато Укок. Петроглифы памятника Калгутинский рудник содержат архаичные изображения, которые, по мнению их исследователей, могут относиться к финалу палеолита [Молодин, Черемисин, 1999]. Эта датировка была принята не всеми (см.: [Кубарев, 2004]), и остается дискуссионной. Тем большее значение имеет трасологическое изучение древнейших петроглифов Укока, начатое в 2013 г. в рамках международного проекта. Изучение следов, образующих петроглифы Калгутинского рудника, показало, что для получения данных о технологических особенностях изображений, выполненных на твердых гранитоидных породах, необхо- димо проведение специальных исследований. Требуется осуществление серий дополнительных экспериментов и петрографического анализа, а также апробации и адаптации методики трасологического изучения следов выбивки на гранитоидных породах.

Тем не менее, уже на данном этапе можно выделить несколько характеристик следов, образующих наскальные изображения местонахождения Калгутинский рудник. Довольно часто на поверхности скальных выходов встречаются мелкие округлые, довольно глубокие следы, в большом количестве фиксирующиеся в пределах абриса фигур животных (рис. 2, 2, 3 ). Несмотря на стабильность округлой формы таких следов и их регулярные края, их не следует рассматривать как результат пикетажа металличе-

Рис. 2. Калгутинский рудник. Изображение лошади.

1 – общий вид, фото; 2 – фрагмент, трехмерная реконструкция с текстурой; 3 – фрагмент, трехмерная реконструкция без текстуры.

скими инструментами, так как горная порода, на которой они встречаются, довольно твердая. Кроме того, эти округлые следы имеют большое сходство с естественными лунками, обнаруженными практически на всех скальных выходах Калгутинского рудника. Это позволяет предположить, что такие следы, фиксируемые как на поверхности линий пикетажа, так и на естественной скальной корке, возникают в результате природных процессов – выветривания. Наличие таких следов затрудняет трасологическое изучение наскальных изображений. Однако даже при первичном осмотре и небольшом увеличении очевидно, что на скальной поверхности присутствуют следы искусственной обработки, анализ которых требует специальной адаптации трасологической методики. В любом случае первые пробные эксперименты показали, что материал орудий, которыми выполнены калгутинские изображения, должен был быть весьма прочным и износоустойчивым (применение экспериментальных орудий из местных пород – кварца и гранита – пока не дало хороших результатов).

В ходе полевых исследований также была проведена работа по фотофиксации и трехмерному моделированию наскальных изображений по методу фотограмметрии (рис. 2). Применение цифровых технологий позволяет сформировать коллекцию 3D-моделей петроглифов и их фрагментов, которые в будущем обеспечат необходимую базу для наиболее детального изучения технологических особенностей наскального искусства. Для трасологического анализа следов, образующих петроглифы, необходимо фиксировать их характеристики как в плане, так и в профиле; именно поэтому получение трехмерных реконструкций наиболее информативных фрагментов изображений необходимо для изучения всего комплекса трасологических признаков петроглифов. Более детально различные способы трехмерного моделирования в археологии рассматриваются в ряде специальных работ [Pierrot-Deseilligny, Clery, 2011; Plets et al., 2012].

В результате проведения первых трасолого-экспериментальных исследований петроглифов Юго-Восточного Алтая получены данные, изучение которых на широком сравнительном материале позволит уточнить наши представления о генезисе и развитии традиций наскального искусства региона.