Исследование термоустойчивости аскоспор Aspergillus (neosartorya) fischeri в зависимости от концентрации растворимых сухих веществ в яблочном соке

Автор: Кондратенко В.В., Тришканева М.В., Левшенко М.Т., Позднякова Т.А., Колоколова А.Ю.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Пищевая биотехнология

Статья в выпуске: 3 (81), 2019 года.

Бесплатный доступ

Кинетические исследования термической инактивации спор тест-культур необходимы для разработки оптимальных режимов тепловой обработки фруктовых соков. Цель работы - изучить динамику изменения параметров термоустойчивости DT и z в зависимости от изменения содержания растворимых сухих веществ в консервированной продукции из фруктов на примере отдельных видов соковой продукции из яблок с величиной рН 3,80. Изучена закономерность термической инактивации аскоспор мезофильной плесени Aspergillus fischeri в концентрированном яблочном соке (ЯКС) с содержанием растворимых сухих веществ (РСВ) 70%, в восстановленном яблочном соке с РСВ - 11,2% и в восстановленном яблочном соке с мякотью с РСВ - 16%. Параметры термоустойчивости определяли капиллярным методом при температурах 80, 85, 90 и 95 °С. Экспериментально установлено, что термоустойчивость спор A. fischeri в осветленном яблочном соке составила DT 95 °С = 0,16 мин, а величина параметра z = 6,76 °C, в яблочном соке с мякотью параметры: DT 95 °C = 0,24 мин, z - 7,12 °C, в ЯКС - DT 95 °C = 0,39 мин, а z - 7,8 °C...

Яблочный сок, параметры термоустойчивости d и z, аскоспоры a. fischeri, прогрев в капиллярах, требуемая летальность, пастеризация, концентрация растворимых сухих веществ

Короткий адрес: https://sciup.org/140246426

IDR: 140246426 | УДК: 579.674 | DOI: 10.20914/2310-1202-2019-3-91-98

Текст научной статьи Исследование термоустойчивости аскоспор Aspergillus (neosartorya) fischeri в зависимости от концентрации растворимых сухих веществ в яблочном соке

Яблочный сок является основой большого ассортимента соковой продукции. Безопасность и качество консервированной соковой продукции обеспечивается качеством сырья и надлежащими режимами стерилизации и пастеризации [1, 2].

Одним из основных критериев разработки режимов стерилизации консервов является термоустойчивость спор микроорганизмов. На устойчивость спор микроорганизмов в обрабатываемых продуктах влияют различные факторы: кислотность, величина рН, активная влажность продукта, содержание сахаров, содержание растворимых сухих веществ (РСВ), белков и другие факторы [3, 4]. Физико-химический состав соковой продукции из фруктов характеризуется высоким содержанием фруктовых (органических) кислот, сахаров (глюкоза, фруктоза, сахароза), аминокислот. Содержание РСВ в соковой продукции зависит от ее вида.

Термоустойчивость споровой микрофлоры относительно различных концентраций фруктовых кислот в соковой продукции установлена [5] и в настоящее время используется при расчётах режимов тепловой обработки. Однако влияние концентраций РСВ на термоустойчивость спор плесневых грибов в консервированной продукции, в том числе в соковой, изучено мало. Известно, что различные концентрации РСВ влияют на устойчивость вегетативной микрофлоры [6-8]. Данный механизм ингибирования возможен и для споровой микрофлоры, что было исследовано в настоящей работе.

Параметры режимов тепловой обработки консервов (температура и продолжительность) устанавливают на основании расчета выживаемости наиболее термоустойчивых спор микроорганизмов, опасных для здоровья людей, и основных возбудителей порчи данного вида консервов [10]. Требования к содержанию плесневых спорообразующих грибов, наиболее часто являющихся источником заражения готовой соковой продукции [11, 12], установлены в техническом регламенте. Среди тест-культур, используемых для целей разработки режимов тепловой обработки соковой продукции, наиболее часто используют споры плесневых грибов A. niger [13], споры термоустойчивой плесени Byssochlamys fulva [14, 15] и споры A. fischeri [16, 17]. В данном исследовании в качестве тест-культуры выбран штамм A. fischeri .

Гибель популяции клеток и спор микроорганизмов в продукте при нагревании происходит не мгновенно, и если в полулогарифмической

2.303

K = ",--- (lg N о - lg N t ), (1)

τ где т - продолжительность нагрева; Nо - начальное число спор микроорганизмов в определенном объеме продукта; Nt - число оставшихся жизнеспособных спор микроорганизмов после нагрева в течение определенного времени.

В преобразованном уравнении (1) обозначим фактор 2,303/ K через параметр D t -продолжительность обработки, необходимая для снижения концентрации микроорганизмов на один порядок.

При разработке тепловых параметров стерилизации и пастеризации продуктов находят термоустойчивость спор тест-культуры в исследуемом продукте с целью определения параметров их термоустойчивости D t и z °C, которые характеризуют изменение величины термоустойчивости спор микроорганизмов в зависимости от температуры и времени нагревания [20].

Величину параметра D t рассчитывают на основании экспериментальных данных прогревов спор тест-культуры в продукте в изотермических условиях при различных температурах и временных экспозициях с последующим расчетом величины параметра z .

Содержание общей кислотности яблочного сока обычно составляет 0,3-1,2%, что соответствует величине рН продукта менее 4,0. Величина рН сока, в том числе концентрированного, полученного из большинства сортов яблок, менее 3,8 [17]. Поэтому влияние концентрации растворимых сухих веществ на термоустойчивость спор A. fischeri в разных видах яблочных соков исследовалось при величине рН продукта 3,80.

Цель работы изучить динамику изменения параметров термоустойчивости D и z в зависимости от изменения содержания растворимых сухих веществ в соковой яблочной продукции при величине рН продукта 3,80.

Материалы и методы

В качестве объекта исследования была выбрана соковая продукция из яблок, выработанная на российских предприятиях, с различным содержанием растворимых сухих веществ: концентрированный сок яблочный (ЯКС) с содержанием растворимых сухих веществ 70% Brix, восстановленный осветленный сок яблочный с содержанием растворимых сухих 11,2% Brix и сок яблочный с мякотью и сахаром, содержащий 16% Brix, массовая доля мякоти в этом соке составляла 18,5%. Образцы яблочного сока соответствовали НТД.

Массовую долю растворимых сухих веществ в образцах соковой продукции определяли на рефрактометре японской фирмы «Atago CO., LTD» по ГОСТ.

Величину рН продукта 3,80 устанавливали путем прямого подкисления или подщелачивания. При этом непосредственно в сок при перемешивании добавляли растворы гидроокиси натрия концентрацией 100 г/дм3 или лимонной кислоты концентрацией 200 г/дм3 до достижения нужной величины рН продукта [22]. Величину рН определяли в продукте потенциометрическим методом с использованием рН метра «HANNA рН 211» (Румыния). Подготовку прибора и измерение величины рН проводили в соответствии с НТД [21]. Суммарная погрешность определения рН этим прибором не более ±0,05 в диапазоне от 2 до 9 единиц при температуре измеряемых образцов и окружающей среды от 15 до 60 °C.

Параметры термоустойчивости спор изучали с использованием музейной культуры микроорганизмов ВНИИТеК штамм A. fischeri W ВКМ G-83. Аскоспоры культуры A. fischeri получали в соответствии с НТД. Споры тест-штамма накапливали в посевах на сусло-агаре на чашках Петри. Чашки с твердой питательной средой инокулировали 2–3 каплями взвеси созревших конидий в стерильной воде. Посевы активно растущей культуры термостатировали 10–14 сут при 30 °C, выдерживали 20 сут при комнатной температуре. Непосредственно перед использованием образовавшиеся споры смывали с поверхности чашек 10–15 см3 фосфатного буфера с рН 4,0. Затем полученную споровую суспензию для отделения спор от фрагментов мицелия фильтровали через стерильные воронки с ватно-марлевым фильтром.

Термоустойчивость споровой суспензии тест-культуры A. fischeri определяли в растворе 0,1 М фосфатного буфера с рН 4,0. Раствор фосфатного буфера использовался в качестве среды для определения контрольной термоустойчивости выбранного штамма тест-культуры микроорганизма.

Титр споровых суспензий устанавливали высевом соответствующих разведений на твердую питательную среду сусло-агар по НТД как средневзвешенное значение из двух подсчетов последовательных разведений. Полученные споровые суспензии содержали в 1 см3 не менее 108 спор.

Количество образовавшихся спор контролировали микроскопированием нативного препарата с помощью фазово-контрастной микроскопии с применением микроскопа Zeiss с программным обеспечением AxioVision Rel.4.8 и камерой Canon PC 1200. Суспензии содержали преломляющие свет блестящие споры в количестве не менее 95% по отношению к общему числу спор.

Кривые термической инактивации (кривые выживаемости) спор были рассчитаны с помощью коэффициента выживаемости во время прогрева при постоянной температуре. Параметры термоустойчивости спор D T и z в исследуемых средах определяли капиллярным методом и рассчитывали по формулам из кривых выживаемости и термоустойчивости. Существенным моментом, определяющим выбор капиллярного метода, являлась жидкая консистенция исследуемых продуктов [10]. В продукт перед прогревом в капиллярах вносили концентрированную споровую супензию A. fischeri .

Прогрев спор производили по методу Штерна и Проктора в модификации ВНИИКОП [4,10]. Этот метод основан на выявлении присутствия жизнеспособных спор микроорганизмов в нескольких капиллярах (не менее четырех) через определенные промежутки времени прогрева при заданной температуре.

Капилляры представляли собой тонкостенные стеклянные трубки, имеющие внешний диаметр 3 мм и длину 7,5 см. Капилляры со споровыми суспензиями прогревали в водной среде в циркуляционном термостате серии LOIP LT-311 с точностью 0,1 °C.

Содержимое капилляров со спорами в буферном растворе или яблочных соках после прогрева и охлаждения высевали в чашки Петри с сусло-агаром, которые инкубировали при 30ºС в течение 3–5 сут. Подсчет оставшегося после прогревов количества жизнеспособных спор в буферном растворе и в яблочных соках определяли посевом соответствующих разведений на твердую питательную среду сусло-агар.

В каждом капилляре содержалось 0,1 см3 продукта с не менее 1×106 жизнеспособных спор. При этом время теплопроникновения в капилляр для достижения температуры прогрева было принято равным 7 с [10].

Для каждого времени прогрева высевали по четыре капилляра и определяли зависимость остаточной концентрации выживших спор от продолжительности прогревов. Искомую зависимость определяли, представляя ее в полулогарифмической шкале «lg N – продолжительность обработки» с последующей аппроксимацией на основании предположения о линейном виде искомой зависимости:

lg y = 1g ^ о - к т , (2)

где N – остаточная концентрация выживших спор микроорганизмов, КОЕ/г; N 0 – концентрация спор микроорганизмов в начальный момент времени, КОЕ/г; τ – продолжительность обработки, мин; k – темп гибели спор микроорганизмов в результате обработки, lg(КОЕ/г) / мин.

В качестве промежуточного параметра термоустойчивости микроорганизмов при температуре обработки Т принимали величину параметра D T , определяемую как продолжительность обработки, необходимую для уменьшения концентрации выживших спор микроорганизмов на один порядок. Формально данный показатель является величиной, обратной k:

DT = 1/ к. (3)

В качестве второго параметра термоустойчивости использовали величину z – изменение температуры, необходимое для изменения параметра D T на один порядок. Для этого в полулогарифмических координатах представляли зависимость параметра lg D T от температуры обработки. Данные аппроксимировали линейной функцией методом наименьших квадратов [20]: lgD T = IgD - k D Т , (4)

где lg D 0 – значение lg D T при Т = 0; k D – темп изменения lg D T , lg(мин)/ С.

В этом случае параметр z является величиной, обратной от k D (оС/lg(мин), или – для простоты –о С):

z = 1/ к..

Кривые термической инактивации спор являются линейными линиями регрессии для коэффициента скорости гибели спор. В программе Microsoft Excel такому уравнению соответствует линия тренда – это графическое представление закономерности изменения ряда данных.

Для определения значений параметра z строили кривую термического отмирания спор, используя значения параметра D T , полученные при четырех температурах прогрева.

Результаты и обсуждение

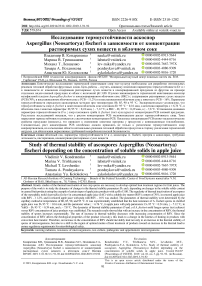

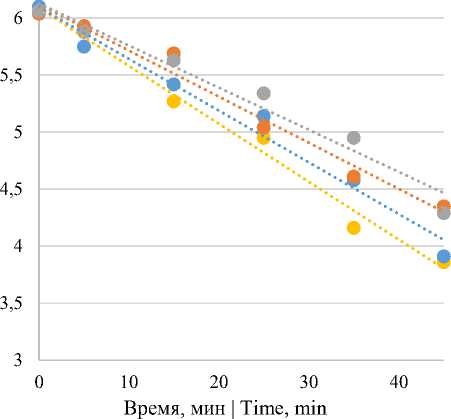

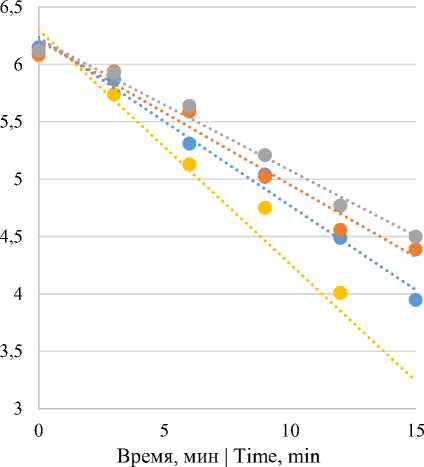

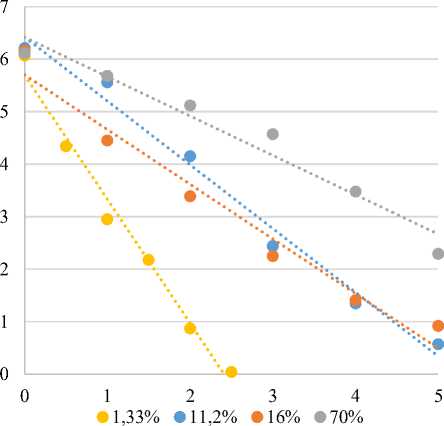

На основании полученных экспериментальных данных прогревов споровых суспензий в диапазоне температур 80–95 °С для каждой температуры построены зависимости концентрации жизнеспособных спор микроорганизмов от времени обработки различных образцов соковой продукции с различными концентрациями РСВ в изотермических условиях. Обработка экспериментальных данных кинетики гибели микроорганизмов в области определения продолжительности тепловой обработки может быть удовлетворительно аппроксимирована линейной функцией (рисунок 1). Построенные зависимости кинетики гибели спор в изотермических условиях в продуктах с различным содержанием РВС соответствуют кинетике первого порядка с коэффициентом корреляции линейности в диапазоне от 0,93 до 0,98.

На основе кинетики гибели спор A. fischeri (рисунок 1) и расчетов по формулам (1)–(4) определили значения параметров термоустойчивости D T и z (таблица 1).

Таблица 1.

Значения параметров термоустойчивости спор A .fischeri

Table 1.

Thermal stability parameters of A. fischeri spores

|

РСВ,% Brix |

T , о С |

Фосфатный буфер Phosphate buffer |

Осветленный яблочный сок Clarified Apple juice |

Яблочный сок с мякотью Apple juice with pulp |

Концентрированный яблочный сок Concentrated Apple juice |

|

– |

1,33 |

11,2 |

16,0 |

70,0 |

|

|

D , мин |

80 |

16,68 |

22,07 |

24,75 |

27,10 |

|

85 |

4,90 |

6,81 |

7,94 |

8,74 |

|

|

90 |

0,42 |

0,82 |

0,95 |

1,33 |

|

|

95 |

0,07 |

0,16 |

0,23 |

0,40 |

|

|

z , о С |

– |

6,06 |

6,83 |

7,17 |

7,92 |

6,5

(a)

(b)

(c) (d)

Рисунок 1. Кинетика гибели спор A. fischeri в процессе тепловой обработки в изотермических условиях, °С: a – 80; b – 85; c – 90; d – 95 для образцов соковой продукции с концентрациями РСВ, %: 1,33; 11,2; 16,0 и 70,0.

Figure 1. Kinetics of A. fischeri spore death during heat treatment under isothermal conditions, °С: a – 80; b – 85; c – 90; d – 95 for samples of juice products with RSV concentrations, %: 1.33; 11.2; 16.0 and 70.0.

На основании полученных данных установлено, что с ростом концентрации растворимых сухих веществ в яблочных соках увеличивается термоустойчивость спор A. fischeri. То есть для достижения одного и того же стерилизующего эффекта (количество порядков концентрации микроорганизмов, на которое происходит ее снижение) требуется бóльшая продолжительность обработки. В силу зависимости показателя DT от температуры обработки в качестве показателя термоустойчивости микроорганизмов используют его значение, соответствующее базисной (реперная) температуре для данного вида микроорганизмов. Основным постулатом существующих подходов в России к разработке или подтверждению режима стерилизации является линейность зависимостей параметров термоустойчивости от температуры и времени, а также использования принципа Вант-Гоффа при расчете динамики летальности на основании кривых прогрева продукта в наименее прогреваемой зоне. Таким образом, для упрощения расчетов, связанных с режимами стерилизации, целесообразно использование некоторого реперного значения температуры, относительно которого затем и определяют изменение летальности.

Как правило, данная температура постулируется в привязке к той или иной группе микроорганизмов и обычно соответствует 121 °С [20]. Для отдельных групп микроорганизмов, обладающих меньшей термоустоустойчивостью, реперная температура может быть ниже. Так, для спор для A. fischeri в яблочных соках она составляет 95 °С.

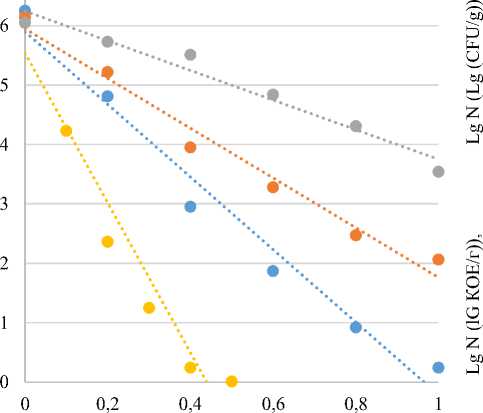

Поскольку параметры термоустойчивости микроорганизмов и их спор определяются двумя показателями (DT и z), возникает необходимость приведения зависимости каждого из этих показателей к целевому фактору, определяющему отличия одного анализируемого продукта от другого. Для этого нами были определены зависимости D95 и z от концентрации РСВ. В обоих случаях зависимость имела вид:

y = a + b • ln( x), где а, b – коэффициенты; x – концентрация РСВ, %.

Значения коэффициентов и статистические характеристики найденных зависимостей приведены в таблице 2. Сами зависимости

Рисунок 2. Параметры термоустойчивости D и z спор A. fischeri при различных концентрациях сухих веществ (РСВ)

Figure 2. The thermal stability parameters of D and z spores of A. fischeri at various concentrations of solids (RSV)

Для найденных зависимостей критическими являются квадрат коэффициента корреляции, отражающий тесноту их связи с аналитическими данными, и коэффициент b , отражающий угол наклона прямой, то есть чувствительность к величине концентрации РСВ.

В таблице 2 представлены коэффициенты и статистические характеристики параметров z и D 95 по обоим показателям b и R 2.

Таблица 2.

Характеристики зависимостей параметров термоустойчивости от концентрации РСВ

Table 2.

Characteristics of the dependences of the parameters of thermal stability on the concentration of RSV

|

Параметры термоустойчивости Thermal stability parameters |

Коэффициенты и статистические характеристики Coefficients and statistical characteristics |

||

|

а |

b |

R 2 |

|

|

D 95 |

0,0276 |

0,0794 |

0,9061 |

|

z |

5,8630 |

0,4685 |

0,9820 |

Заключение

Установлена динамика коэффициентов параметров термоустойчивости D и z спор плесневого гриба A. fischeri (тест-культуры) от концентрации РСВ соковой продукции. Результаты исследований показали, что с ростом концентрации РСВ растет термоустойчивость спор. Темп нарастания термоустойчивости снижается с увеличением концентрации РСВ.

Поскольку концентрация РСВ влияет на реологические свойства продукции (вязкость), это приводит к изменению кинетики прогрева у продуктов с конвекционным теплообменом, следовательно, рост концентрации РСВ неизбежно должен приводить не только к увеличению термоустойчивости спор микроорганизмов, но и смещению области оптимальных режимов тепловой обработки в сторону увеличения термической нагрузки для обеспечения нормативных требований микробиологической безопасности.

Список литературы Исследование термоустойчивости аскоспор Aspergillus (neosartorya) fischeri в зависимости от концентрации растворимых сухих веществ в яблочном соке

- Choi L.H., Nielsen S.S. The effect of thermal and non-thermal processing methods on apple cider quality and consumer acceptability // Journal of Food Quality. 2005. № 28. P. 13-29.

- Yousef A., Balasubramaniam V. Physical Methods of Food Preservation // Food Microbiology; edited by Michael P. Doyle, Robert L. Buchanan. Washington: ASM Press, 2013. P. 737-763.

- Волкова Р.А., Позднякова Т.А., Левшенко М.Т. Исследование возможности развития спор Clostridium botulinum во фруктовых консервах из персиков, абрикосов и груш // Вестник Крас ГАУ. 2018. № 2. С. 129-136.

- Fujikawa H., Morozumi S., Smerage G.H., Teixeira A.A. Comparison of capillary and test tube procedures for analysis of thermal inactivation kinetics of mold spores // J. Food Prot. 2000. V. 63. P. 1404-1409.

- Русанова Л.А., Михайлюта Л.В., Коробкина Н.С., Чуприна С.С. Термоустойчивость спор Сl. botulinum при стерилизации овощных закусочных консервов // Пищевая промышленность. 2004. № 4.

- Емцев В.Т. Микробиология. М., 2018.

- Мармузова Л.В. Основа микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности. М., 2004. 136 с.

- Касимханова Л.И. Влияние физических факторов на микроорганизмы // Материалы X Международной студенческой научной конференции "Студенческий научный форум". 2018.

- Tournas V. Heat-Resistant Fungi of Importance to the Food and Beverage // Industry Critical Reviews in Microbiology. 1994. V. 20. Р. 195-199.

- Левшенко М.Т., Каневский Б.Л., Покудина Г.П., Борченкова Л.А. Изучение кинетики гибели спор Clostridium botulinum при производстве гетерогенных консервированных продуктов // Наука, питание и здоровье: Материалы конгресса, г. Минск, 8-9 июня 2017 г. С. 431-438.

- Шобингер У. Фруктовые и овощные соки: научные основы и технологии: пер. с нем. под общ. науч. ред. А.Ю. Колеснова, Н.Ф. Берестеня и А.В. Орещенко. СПб: Профессия, 2004. 640 с.

- Aneja K.R., Dhiman R., Kumar N.A., Aneja A. Review Article. Emerging Preservation Techniques for Controlling Spoilage and Pathogenic Microorganisms in Fruit Juices // International Journal of Microbiology. 2014. Р. 14.

- Fujikawa H., Morozumi S., Smegare G.H., Teixeira A.A. Thermal Inactivation Patterns of Aspergillus niger Spores in Capillaries // Biocontrol Science. 2001. V. 6. № 1. P. 17-20.

- Engel G., Teuber M. Heat resistance of ascospores of Byssochlamys nivea in milk and cream // Int. J. Food Micorobiol. 1991. № 12. P. 225-234.

- King A.D., Bayne H.G., Alderton G. Nonlogarithmic death rate calculations for Byssochlamys fulva and other microorganisms // Appl. Environ. Microbiol. 1979. № 37. P. 596-600.

- McEvoy I.J., Mary R. Stuart Temperature Tolerance of Aspergillus fischeri var. Glaber in Canned Strawberries // Irish Journal of Agricultural Research. 1970. V. 9. № 1. P. 59-67.

- Самсонова А.Н., Ушева В.Б. Фруктовые и овощные соки (Техника и технологии). Москва: Агропром, 1990. 287 с.

- Левшенко М.Т., Каневский Б.Л. Оптимизация расчета требуемой летальности при разработке режимов стерилизации и пастеризации гомогенных фруктовых консервов // Актуальные вопросы индустрии напитков: Сборник научных трудов. 2018. Т. 2. С. 81-86.

- Friso D. A New Mathematical Model for Food Thermal Process Prediction // Modelling and Simulation in Engineering. 2013.

- DOI: 10.1155/2013/569473

- Бабарин В.П. Стерилизация консервов. СПб: ГИОРД, 2006. 312 с.

- Апалькова Г.Д., Попова Н.В. Актуальные направления национальной стандартизации в современных условиях индустрии инжиниринга новых продуктов питания функционального и специализированного назначения // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Пищевые и биотехнологии. 2019. Т. 7. № 3. С. 5-12.

- DOI: 10.14529/food190301

- Cerf O., Grosclaude G., Vermeire D. Apparatus for the Determination of Heat Resistance of Spores // Applied microbiology. 1970. V. 19. № 4. P. 696-697.