Исследование трофической структуры ихтиоценоза Камского водохранилища

Автор: Костицын В.Г.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Экология. Охрана природы

Статья в выпуске: 6, 2005 года.

Бесплатный доступ

Исследованы трофические связи в рыбном сообществе после зарегулирования стока Средней Камы. Проанализированы изменения в характере питания хищных рыб. Выявлено, что ускорение темпа роста щуки обусловливалось снижением ее численности в водоеме и увеличением роли окуня в питании, а появление тюльки и уклеи в рационе судака и налима способствовало повышению их численности. Отмечено, что при значительном перекрывании спектров питания видов-ихтиофагов их положение в пищевой сети может меняться в зависимости от динамики других элементов сообщества. Сравнительно с периодом 60-70-х гг., когда сообщество развивалось за счет трансформации энергии: «бентос - рыбы-бентофаги - хищные рыбы», сейчас возросла роль другого пути: «планктон - рыбы-планктофаги - хищные рыбы». Полученные данные свидетельствуют о том, что эволюция сообщества осуществляется при постепенном увеличении доли планктона в питании рыб.

Короткий адрес: https://sciup.org/147204361

IDR: 147204361 | УДК: 597-153.12

Текст научной статьи Исследование трофической структуры ихтиоценоза Камского водохранилища

Исследованы трофические связи в рыбном сообществе после зарегулирования стока Средней Камы. Проанализированы изменения в характере питания хищных рыб. Выявлено, что ускорение темпа роста щуки обусловливалось снижением ее численности в водоеме и увеличением роли окуня в питании, а появление тюльки и уклеи в рационе судака и налима способствовало повышению их численности. Отмечено, что при значительном перекрывании спектров питания видов-ихтиофагов их положение в пищевой сети может меняться в зависимости от динамики других элементов сообщества. Сравнительно с периодом 60-70-х гг, когда сообщество развивалось за счет трансформации энергии: «бентос - рыбы-бентофаги - хищные рыбы», сейчас возросла роль другого пути: «планктон - рыбы-планктофаги - хищные рыбы». Полученные данные свидетельствуют о том, что эволюция сообщества осуществляется при постепенном увеличении доли планктона в питании рыб.

Характерной особенностью сукцессионных процессов в бассейне Средней Камы во второй половине XX в. явилось изменение соотношения в составе рыбного населения разных экологических групп, отличающихся по типу питания, что нашло отражение в колебаниях рыбопродуктивности бассейна (Соловьева, Зиновьев, 1975; Пушкин, Зиновьев, 1978, 1981; Костицын, 1995,2000; Зиновьев, 2004; и др.). Литературные сведения по питанию рыб в Камском водохранилище и в зоне его затопления имеются в основном по отдельным видам, в частности по густере Blicca bjoerkna (Пушкин, 1965; Родионова, Пушкин, 1971), лещу Abramis brama и ершу Gymnocephalus cernuus (Родионова, 1970, 1978, 1983; Родионова, Ноздрачева, 1980), белоглазке A. sapa, плотве Rutilus rutilus, синцу A. ballerus, тюльке Clupeonella cul-trtventris, чехони Pelecus cultratus и уклейке Alburnus alburnus (Родионова, 1983, 1986, 1989). Исследованы спектры питания судака Stizostedion lucioperca -взрослых рыб (Бривкальн, 1975) и молоди с расчетом балансовых уравнений (Антонова, 1988). В меньшей степени изучено питание налима Lota lota (Маркун, 1936; Харитонов и др., 1997), щуки Esox lucius и окуня Perea fluviatilis (Зиновьев, Ткаченко, 1965; Антонова, 1980; Родионова, 1986). В самом общем виде охарактеризована роль тюльки (вида-вселенца) в питании хищных рыб (Костицын, Коняев, 2000). Вместе с тем отсутствуют сведения об изменениях в характере питания рыб на разных этапах формирования Камского водохранилища. С точки зрения выяснения механизмов популяционной динамики представляет интерес более подробное рассмотрение трофических связей рыб внутри сообщества, что и составило цель настоящей работы. В задачи исследования входило также выявление изменений в характере питания хищных рыб.

Материал и методика

Результаты и обсуждение

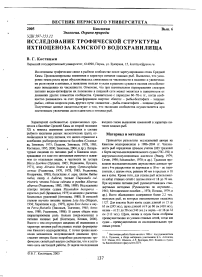

Камское водохранилище образовано в среднем течении р. Камы в 1954-1956 гг. Зарегулирование речного стока изменило многие структурные и функциональные характеристики сообщества водных организмов. Поступление биогенов и органических веществ из залитых почв и растительных биоценозов обусловило интенсивное образование детрита, развитие бактерио- и зоопланктона в первые годы существования искусственного водоема. В течение первого десятилетия с момента зарегулирования был достигнут максимум его продуктивности. Впоследствии, по мере истощения почв зоны затопления, произошло снижение количества планктона в 5-10 раз, что привело к стабилизации трофности водохранилища с заметным ростом уловов во второй половине 80-х - начале 90-х гг. (рис. 1).

. Годы

Рис. 1. Динамика промысловых уловов рыбы в р. Каме выше г. Пермь (зона затопления) и Камском водохранилище (1954-2004 гг.)

По уровню продуктивности зоопланктона водохранилище уступает днепровским, донским и большинству волжских водохранилищ. Биомасса летнего зоопланктона в нем в 1988-1992 гг. составляла в среднем 0.24 г/м3, тогда как, например, в Киевском (в t/mj) - 0.6, Кременчугском - 1.4, Иваньковском и Угличском - 1.2-1.6 (Ривьер, Баканов, 1984), Рыбинском - 0.85 (Ривьер и др., 1982), Куйбышевском - 0.61 (Маркузова, Махотина, 1984), Саратовском - 0.3, Волгоградском - 1.7, Цимлянском - 1-1.5 (Лапицкий, 1970). По развитию мягкого бентоса Камское водохранилище (среднемноголетняя биомасса 4.7 г/м2) приближается к аналогичным водохранилищам умеренных широт и отстает от более южных (в г/м2): Иваньковское - 4.5, Угличское - 3.7 (Девяткин и др., 1986), Рыбинское - 2.5 (Константинов, 1977), Горьковское - 4.4 (Митропольский, Бисеров, 1982), Куйбышевское - 5-6, Саратовское - 2.8,

Волгоградское - 6.1 (Константинов, 1984), Цимлянское -41.9 (Девяткин и др., 1986), Днепродзержинское -3.7 (Лубянов, Фатовенко, 1967), Киевское - 3.8, Кременчугское - 2.2, Запорожское - 3.8, Каховское - 2.9 г/м2 (Оливари, 1967). Во многих краевых плесах и заливах Камского водохранилища отмечена высокая степень развития фауны моллюсков, в первую очередь дрейссены (до 350 кг за час траления; Чусовской залив, 1989 г.), что создает иллюзию избыточной кормовой базы рыб. Основные причины низкой рыбопродуктивности водохранилища на всех этапах его существования - крайне неблагоприятный для рыб уровневый режим, нарушения различных условий обитания, а также плохое состояние кормовой базы (Пушкин, Зиновьев, 1981; и др.).

В бассейне Средней Камы до зарегулирования речного стока насчитывалось 42 вида рыб (Букирев и др.., 1959). К настоящему времени состав рыбного населения изменился из-за исчезновения проходных объектов - каспийской миноги Caspiomyzon ■wagneri, русского осетра Acipenser gueldenstaedtii, белуги Huso huso, каспийского лосося Saimo trutta, белорыбицы Stenodus leucichthys, каспийского пузанка Aiosa caspia и двух подвидов кесслеровской сельди А. kessleri.

Наблюдается и противоположный процесс -в бассейн Средней Камы из волжских водохранилищ в первой половине 70-х гг. проникла тюлька, из нижней Камы почти полвека спустя вторично заселился сом Silurus glanis, в пойменных водоемах Перми (карьеры За-островки, Мотовилихинский пруд и др.) в результате деятельности аквариумистов появился головеш-ка-ротан Perccottus glenii. В зоне влияния теплых вод отводящего канала Пермской ГРЭС вследствие утечек молоди из цеха воспроизводства рыбы возникла самовоспроизводящаяся группировка канального сома Ictalwus punctatus. В Воткинское водохранилище, кроме того, в последнее десятилетие проникли черноморская пухлощекая игла-рыба Syngnathus nigrolineatus и бычок-кругляк Neogobius melanostomus. В некоторых реках (В. Мулянка, Б. Ласьва, и др.) М.А. Баклановым (личное сообщение) на мелководьях отмечен белоперый пескарь Romanogobio albipinnatus.

В итоге в состав ихтиофауны Верхней и Средней Камы к настоящему времени входят 43 вида рыб.

В Камском водохранилище с заливами и притоками насчитывается до 36 видов рыб, из них к массовым относятся лещ, плотва, окунь, щука, судак, налим, синец, густера, чехонь, уклея, тюлька, ерш, из которых первые 9 осваиваются промыслом. Ерш, тюлька и уклея промышленным ловом почти не изымаются, но играют важную роль в сообществе как потребители беспозвоночных и объекты питания хищных рыб.

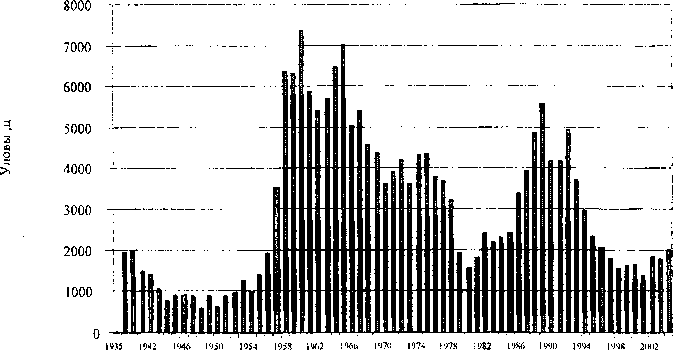

Образование водохранилища привело к снижению роли в рыбном сообществе типично речных фитофагов - язя Leuciscus idus и подуста Chondrostoma nasus (в сумме от 6.6-15.8% по весу - в реке до 1.2-2.7% - в водохранилище, в уловах в отдельные периоды) (рис. 2), который встречается сейчас единично в Сылвенском и Обвинском заливах выше зоны выклинивания подпора и обычен в их притоках. Наряду с этим на начальном этапе (50-60-е гг.) в ихтиоценозе резко увеличилась доля облигатных ихтиофагов, главным образом щуки, а также судака и налима (от 4.7-24.6 до 60.9%) при уменьшении доли рыб-бентофагов (от 46.7-51 до 19.5-27.4%) (рис. 2). Впоследствии (70-80-е гг.) изменения в соотношении рыб с разными типами питания выразились в увеличении роли бентофагов (до 80.5% в отдельные периоды в уловах), обусловленном в основном ростом популяции леща. На фоне этого доля хищных рыб вновь сократилась и стабилизировалась на уровне 8.9-21.6% (рис. 2).

Несмотря на это, доля последних в уловах в Камском водохранилище ниже (3.4-7.1 % в 1990-1997 гг.), чем во многих других, например в Цимлянском - более 27% в уловах (Лапицкий, 1967), Рыбинском - 48% (Гордеев, Пермитин, 1968), Куйбышевском - до 20% (Житенева и др., 1984), доля только тюльки в Каховском в 70-е гг. достигала 67% улова, в Днепродзержинском - 52%. По низкой численности планктофагов Камское водохранилище сходно с речными сибирскими водоемами (Тугарина, Купчинская, 1977) и некоторыми среднеазиатскими (Кондур, 1975; Пардаев, 1980).

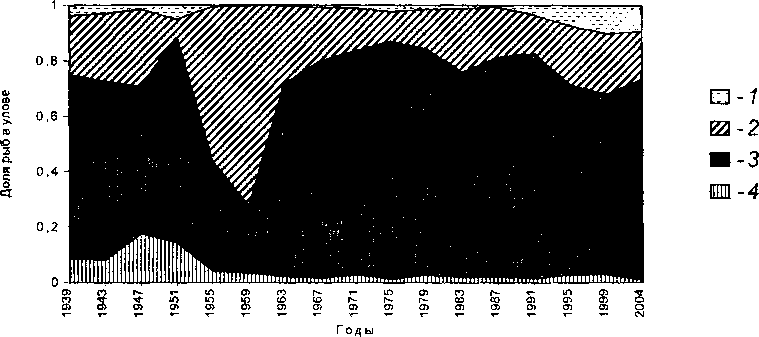

Для большинства массовых видов рыб в Камском водохранилище в последние десятилетия характерен широкий спектр питания (рис. 3). Вместе с тем при разнообразии пищевых компонентов у каждого вида рыб в питании доминируют лишь некоторые из них. Так, в пище леща преобладают личинки хирономид, олигохеты и детрит; в пище ерша - личинки хирономид (Родионова, 1978; наши данные); у густеры - личинки хирономид, кладоцеры, ручейники, макрофиты и моллюски (Родионова, Пушкин, 1971); у плотвы моллюски, личинки хирономид и растительные объекты; у уклеи, синца и тюльки - зоопланктон (Родионова, 1975, 1986, 1989; Пушкин, Антонова, 1977) (рис. 3). При этом, судя по имеющимся данным, соотношение компонентов пищи у мирных рыб мало меняется в разные периоды.

Рис. 2. Изменения соотношения рыб с разным типом питания в р. Каме выше г. Перми (зона затопления, 1939-1953 гг.) и Камском водохранилище (19542004 гг.) в уловах:

1 - планктофаги, 2 - хищные, 3 - бентофаги, 4 - фитофаги

По сравнению с другими водохранилищами (Гордеев, Ильина, 1977), Камское характеризовалось замедленным нарастанием численности популяций местных планктоядных рыб - синца и чехони, поздно произошло заселение каспийской тюлькой, которая по мере роста численности несколько увеличила роль планктофагов в водоеме (рис. 2).

|

№ п/п |

Вид рыб-жертв |

Вид рыбы, источник |

|||||||

|

Налим |

Судак |

Щука |

Окунь |

||||||

|

Мар-кун, 1936 |

Наши данные, 1989-1998 гг. |

Бривкальн, 1975' |

Наши данные, 1989-1998 гг. |

Зиновьев, Ткаченко, 1965 |

Наши данные, 1989-1998 гг. |

Родионова, 1986 |

Наши данные, 1989-1998 гг. |

||

|

1 |

Налим |

1.1 |

0.3 |

0.4 |

- |

- |

- |

- |

|

|

2 |

Судак |

- |

0.6 |

3.4 |

0.4 |

1.2 |

0.7 |

- |

- |

|

3 |

Щука |

- |

- |

- |

- |

13.4 |

0.5 |

- |

- |

|

4 |

Окунь |

- |

38.4 |

40.9 |

46.9 |

19.1 |

59.2 |

89.2' |

22.2 |

|

5 |

Ерш |

15.0 |

14.0 |

16.1 |

21.4 |

3.7 |

10.2 |

8.5 |

59.3 |

|

6 |

Тюлька |

- |

44.1 |

- |

18.2 |

- |

0.2 |

- |

3.7 |

|

7 |

Лещ |

- |

0.1 |

- |

1.2 |

19.6 |

1.6 |

- |

|

|

8 |

Пескарь |

76.3 |

0.3 |

- |

0.4 |

- |

0.7 |

- |

3.7 |

|

9 |

Язь |

- |

0.1 |

- |

0.8 |

8.9 |

4.0 |

- |

- |

|

10 |

Плотва |

- |

0.3 |

2.2 |

4.5 |

30.5 |

16.0 |

2.3 |

3.7 |

|

11 |

Уклея |

- |

0.6 |

+ |

4.9 |

1.2 |

4.7 |

- |

7.4 |

|

12 |

Чехонь |

- |

- |

+ |

0.1 |

1.2 |

1.2 |

- |

|

|

13 |

Жерех |

- |

- |

- |

- |

- |

0.5 |

- |

- |

|

14 |

Щиповка |

- |

0.3 |

+ |

- |

- |

- |

- |

- |

|

15 |

Вьюн |

0.6 |

- |

0.4 |

- |

- |

- |

- |

|

|

16 |

Стерлядь |

- |

- |

- |

0.4 |

- |

- |

- |

|

|

17 |

Елец |

4.3 |

- |

+ |

- |

- |

0.5 |

- |

- |

|

18 |

Подкаменщик |

2.2 |

0.3 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

19 |

Голавль |

- |

- |

- |

. - |

1.2 |

- |

- |

- |

|

20 |

Подуст |

1.1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Количество экз. |

201 |

146 |

621 |

138 |

82 |

238 |

н/д |

112 |

|

Щука. Изменения в характере питания рыб-ихтиофагов в ходе формирования экосистемы водохранилища наиболее существенны у щуки (таблица). Сравнительно с ранним водохранилищным периодом (Зиновьев, Ткаченко, 1965) в последние десятилетия в ее пище увеличилась встречаемость окуня (от 19 до 59.2%), ерша (от 3.7 до 10.2%) и уклеи (до 1.2 до 4.7%). На фоне этого в пище сократился процент плотвы (от 30.7 до 16%), язя (от 8.9 до 4 %) и леща (от 19.6 до 1.6%), полностью из спектра питания исчез голавль L. cephalus (составлял ранее 1.2%). Такие изменения в характере питания щуки на разных этапах формирования водо хранилища совпали с ускорением темпа ее роста. Последнее в свою очередь было связано с уменьшением численности ее популяции уже в первые десятилетия с момента образования водохранилища и увеличением в питании окуневых. Одновременно в питании щуки наблюдался некоторый рост встречаемости уклеи, чехони и тюльки (рис. 4).

Судак. Сходные изменения произошли в характере питания судака. Сравнительно с ранним водохранилищным периодом (Бривкальн, 1975) в последние десятилетия в его питании увеличился процент ерша (от 16.1 до 21.4%), окуня (от 40.9 до 46.9%), уклеи (до 4.9%) и уменьшилась роль соб- ственной молоди (от 3.4 до 0.4%). У судака в питании возросла встречаемость плотвы, что объясняется освоением им дополнительных биотопов в Сылвенском заливе и в центральном плесе (р-н Усть-Гаревая-Чермоз). Саморасселение тюльки в

(Горьковское, Воткинское, Камское), доля судака в уловах была невысока (до 80-х гг. не более 2-7%).

Налим. У налима в водохранилище (Маркун, 1936) в питании стала преобладать тюлька, возросла роль окуня, появились вьюновые, уклея,

Рис. 3. Основные трофические связи в экосистеме Камского водохранилища:

- более 40% в рационе питания (по весу);

> -20-40%;

- 5-20%

Камское водохранилище (с 1975 г.; Пушкин, Антонова, 1977) вскоре привело к появлению её в пище судака (18.2%) и положительно повлияло на динамику его численности в 80-90-е гг., в результате чего уловы судака возросли. Уклея, чехонь и тюлька в 1989-1994 гг. в сумме составляли 23.2% от числа рыбных компонентов в питании судака (таблица). Анализ данных по водохранилищам Волжско-Камского каскада и некоторым другим (Коваль, 1980; и др.) свидетельствует о повышении численности судака (более 10% в уловах) в тех водохранилищах, где тюлька распространилась в массовых количествах (Куйбышевское, Саратовское, Волгоградское, Цимлянское). В водоемах, где до недавнего времени тюльки не наблюдалось плотва, язь, лещ и судак (таблица). Наряду с этим в пищевом спектре сократилась встречаемость пескаря, ерша, собственной молоди, подкаменщика, исчезли подуст и елец. Все это способствовало увеличению численности налима в водоеме в 90-е гг. и обусловило пик уловов в 1998 г.

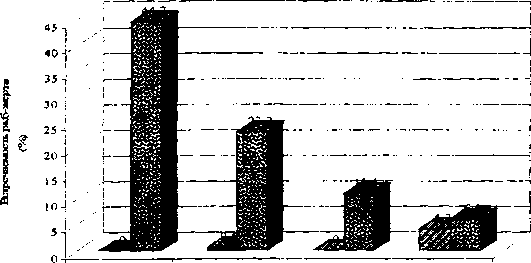

Таким образом, встречаемость рыб планктонного комплекса (уклея, чехонь, тюлька) в питании как облигатных, так и факультативных ихтиофагов, по сравнению с их встречаемостью в речных уело- виях (налим) и на ранних этапах формирования водохранилищной экосистемы (щука, судак, окунь), в последние десятилетия существенно воз росла (рис. 4), что свидетельствует о постепенном увеличении планктонного пути формирования рыбной продукции. ■

Налим Судак Окунь Щука

Виды рыб

1- р.Кама и начальные этапы существования Камского водохранилища (Маркун, 1936; Бривкальн, 1975; Зиновьев, Ткаченко, 1965; Родионова, 1986);

2 - Камское вод., 80-90-е гг. (данные автора)

Заключение

Зарегулирование речного стока привело к существенным изменениям в составе рыбного населения Средней и Верхней Камы. Несмотря на то, что количество видов рыб почти не изменилось и даже возросло (42 вида ранее, 43 вида сейчас), основные преобразования фауны рыб в бассейне Камы сводились к замене ценных проходных промысловых объектов видами-вселенцами, не имеющими (за исключением тюльки) промыслового значения и даже представляющими собой элементы биологического загрязнения (головешка-ротан).

Структурные перестройки в ихтиоценозах, кроме того, сопровождались изменениями в соотношении численности рыб разных трофических групп, что явилось следствием изменений в развитии кормовых объектов и условий среды обитания. Соответственно этому менялся характер литания отдельных видов рыб. Широкий набор компонентов в питании многих видов рыб обусловливает сложную систему трофических отношений в сообществе, в результате в водоеме возникает сеть пищевых связей со значительным их перекрыванием у рыб разных экологических групп. Сравнительно стабильно положение мирных рыб, связь которых с кормовой базой осуществляется по пути «рыбы - беспозвоночные». Положение хищных рыб-ихтиофагов лабильно, так как существуют возможности изменения его в пищевой сети, о чем свидетельствует анализ состава пищевых объектов в разные периоды существования экосистемы. При имеющемся наборе видов с точки зрения хозяйственного использования сложившаяся структура рыбной части сообщества в Камском водохранилище близка к оптимальной, так как в значительной степени представлена ценными хищными видами, которые в своем питании используют малоценных короткоцикловых рыб (окунь, ерш, тюлька и др. - в сумме 97.8%), причем последнее отличает Камское водохранилище от других водоемов. За счет того, что в реке Каме преобладали бентофаги и хищники, в ранний водохранилищный период в сообществе превалировал поток энергии по пути: «бентос - рыбы-бентофаги - хищные рыбы». В последние десятилетия в связи с формированием полей зоопланктона и массовым распространением тюльки у хищных рыб увеличилось потребление видов-планктофагов и возросла роль другого пути трансформации энергии: «планктон - рыбы-планк-тофаги - хищные рыбы». Эволюция водохрани-лищного сообщества, таким образом, направлена на увеличение планктонного пути формирования продукции рыбной части сообщества.

Статья подготовлена по материалам проекта РФФИ (N 98-04-49368).

Список литературы Исследование трофической структуры ихтиоценоза Камского водохранилища

- Антонова Е.Л. Питание молоди леща Камского водохранилища//Сб. научн. тр. Перм. лаборатории ГосНИОРХ. 1979. Т. 2. С. 56-60.

- Антонова ЕЛ. Питание щуки Камского водохранилища//Биологические ресурсы водоемов Западного Урала: Межвуз. сб. научн. тр. Пермь, 1980. С. 77-83.

- Антонова Е.Л. Питание молоди судака Камского водохранилища//Экология гидробионтов водоемов Западного Урала: Межвуз. сб. научн. тр. Пермь, 1988. С. 142-145.

- Бривкальн М.А. К элективности питания судака в Камском водохранилище//Учен. зап./Перм. ун-т. 1975. № 338, вып. 1. С. 92-96.

- Букирев А.И., Казьмин Ю.А., Соловьева КС. Рыбы и рыбный промысел Средней Камы//№весгия ЕНИ при Перм. ун-те. 1959. Т. 14, вьш. 3. С. 17-53.

- Девяткин В.Г. и др. Гидробиология водохранилищ и рек в зоне их влияния//Водохранилища и их воздействие на окружающую среду. М., 1986. С. 138-205.

- Гордеев Н.А., Ильина Л.К. Особенности естественного воспроизводства популяций рыб в водохранилищах Волжско-Камского каскада//Теоретические аспекты рыбохозяйственных исследований водохранилищ. Л., 1977. С. 8-21.

- Гордеев Н.А., Пермитин И.Е. О динамике видового состава и численности рыб Рыбинского водохранилища//Тр. ИБВВ АН СССР. 1968. Вып. 16(19). С. 108-125.

- Житенева Т.С., Иванова М.Н., Половкова С.Н. Особенности гштания рыб в водоемах с зарегулированным стоком//Биологические ресурсы водохранилищ. М., 1984. С. 132-160.

- Зиновьев Е.А., Ткаченко В.А. О формировании стада щуки в камских водохранилищах//Учен, зап./Перм. ун-т. 1965. № 125. С. 35-44.

- Зиновьев Е.А. О программе мониторинга редких видов рыб Пермского Прикамья и его первых итогах//Вестн. Перм. ун-та. 2004. Вып. 2. Биология. С. 127-129.

- Коваль В.П. Питание судака и его значение в их-тиоцене Цимлянского водохранилища//Сб. научн. тр. ГосНИОРХ. 1980. Вып. 152. С. 93-107.

- Кондур Л. В. Питание и пищевые отношения некоторых видов рыб Кайраккумского водохранилища: Автореф. дис.... канд. биол, наук. Иркутск, 1975. 18 с.

- Константинов А.С. Общая характеристика экосистемы Волгоградского водохранилища//Волгоградское водохранилище. Саратов, 1977. С. 188-207.

- Константинов А.С. О трофодинамической концепции угнетения макрозообентоса в крупных волжских водохранилищах//Биологическая продуктивность и качество воды Волги и ее водохранилищ. М., 1984. С. 189-199.

- Константинов А.С. и др. Макрозообентос волжских водохранилищ//Биологическая продуктивность и качество воды Волги и ее водохранилищ. М., 1984. С. 73-89.

- Костицын В.Г. Влияние уровенного режима на ры-бопродукционный потенциал Камского и Боткинского водохранилищ//Проблемы охраны окружающей среды на урбанизированных территориях: Тез. докл. междунар. конф. студентов и молодых ученых. Пермь, 1995. С. 52-54.

- Костицын В.Г. Изменения в рыбной части сообщества в эвтрофируемом водоеме с зарегулированным стоком//Вестн. Перм. ун-та. 2000. Вып. 2. Биология. С. 290-296,

- Костицын В.Г., Коняев В.П. О роли тюльки в питании хищных рыб Камского водохранилища//Экология и жизнь-2000: Тез. междунар. конф. В. Новгород, 2000. С. 57-58.

- Лапицкий И. И. Динамика запасов и уловов основных тфомысловых рыб Цимлянского водохранилища за 1963-1965 гг.//Тр. Волгоград, отд. ГосНИОРХ. 1967. Т. 3. С. 117-130.

- Лапицкий И.И. Направленное фсмирование ихтиофауны и управление численностью популяций рыб в Цимлянском водохранилище//Тр. Волгоград, отд. ГосНИОРХ. 1970. Т. 4. С. 60-65.

- Лубяное И.П., Фатовенко М.А. Первые этапы формирования донной фауны Днепродзержинского водохранилища//Гидробиологический режим Днепра в условиях зарегулированного стока. Киев, 1967. С. 147-159.

- Маркун М.И. К систематике и биологии налима р. Камы//Изв. Биол. НИИ при ПГУ. 1936. Т. 10, вып. 6. С. 211-237.

- Маркузова Л.М., Махотина М.К. Основные закономерности формирования зоопланктона в различных участках Куйбышевского водохранилища в 1973-1975 гг.//Биологическая продуктивность и качество воды Волги и ее водохранилищ. М., 1984. С. 178-180.

- Методическое пособие по изучению питания и пищевых отношений рыб в естественных условиях. М.: Наука, 1974. 254 с.

- Митропольский В.И., Бисеров В.И. Многолетняя динамика зообентоса в Горьковском водохранилище//Экология водных организмов верхневолжских водохранилищ. Л., 1982. С. 145-153.

- Никольский Г.В. Теория динамики стада рыб. М.; Пищев.пром-сть, 1974.447 с.

- Оливари Г.А. Закономерности изменения бентоса Днепра в связи с зарегулированием его стока//Гидробиологический режим Днепра в условиях зарегулированного стока. Киев, 1967. С. 291-312.

- Пардаев Ш.Н. Зоопланктон Нурекского водохранилища и его использование личинками и мальками рыб в первые годы его наполнения: Автореф. дис.... канд. биол. наук. М., 1980. 18 с.

- Попова О.А. Роль хищных рыб в экосистемах//Изменчивость рыб пресноводных экосистем. М., 1979. С. 13-47.

- Пушкин пu1070 Ю.А. Густера Камского водохранилища//Учен. зап. Перм. ун-та. 1965. № 125. С. 69-78.

- Пушкин Ю.А., Антонова Е.Л. Тюлька Clupeonella delicatula caspia птофЬа tscharchalensis как новый компонент ихтиофауны камских водохранилищ//Тр. Перм. лаборатории ГосНИОРХ. 1977. Т. I.e. 30-47.

- Пушкин Ю.А., Зиновьев Е.Л. Оценка состояния промысловой ихтиофауны камских водохранилищ//Основы рационального использования рыбных ресурсов камских водохранилищ: Межвуз. сб. научн. тр. Пермь,1978. С. 3-13.

- Пушкин Ю.А., Зиновьев Е.А. Антропогенное воздействие на состояние сырьевой базы камских водохранилищ и рыбное хозяйство//IV съезд ВГБО: Тез. докл. Киев, 1981. Т. 2. С. 79.

- Решетников Ю.С. Биологическое разнообразие и изменения экосистем//Биоразнообразие. Степень таксономической изученности. М., 1994. С. 77-85.

- Решетников Ю.С. и др. Изменение структуры рыбного населения эвтрофируемого водоема. М.: Наука, 1982. 248 с.

- Ривьер И.К., Баканов А.И. Кормовая база рыб//Биологические ресурсы водохранилищ. М., 1984. С. 100-132.

- Ривьер И.К., Лебедева И.М., Овчинникова И.К. Многолетняя динамика зоопланктона Рыбинского водохранилища//Тр. ИБВВ АН СССР. 1982. Вып. 45(48). С. 69-87.

- Рикер У.Е. Методы оценки и интерпретация биологических показателей популяций рыб. М.: Пищ. пром-сть, 1979. 408 с.

- Родионова Л.А. Питание леща в Камском водохранилище//Материалы итоговой научн. конф. зоологов Волжско-Камского края. Казань, 1970. С. 428-436.

- Родионова Л.А. Сезонные изменения в питании плотвы Rutilus rutilus (L.) Сьшвенского залива Камского водохранилища//Учен. зап. Перм. ун-та. 1975. № 338, вып. 1. С. 102-105.

- Родионова Л.А. Материалы по питанию ерща Камского водохранилища//Основы рационального использования рыбных ресурсов камских водохранилищ: Межвуз. сб. научн. трудов. Пермь, 1978. С. 102-110.

- Родионова Л.А. Питание белоглазки Камского водохранилища//Биологические ресурсы водоемов Западного Урала: Межвуз. сб. научн. трудов. Пермь, 1983. С. 65-72.

- Родионова Л.А. Питание основных видов рыб Камского водохранилища//Биологические ресурсы Западного Урала: Межвуз. сб. научн. трудов. Пермь, 1986. С. 63-70.

- Родионова Л.А. Материалы по питанию плотвы Камского водохранилища//Водные экосистемы Урала, их охрана и рациональное использование: Четвертое региональное совещание гидробиологов Урала: Тез. докл. Свердловск, 1989. С. 116.

- Родионова Л.А., Ноздрачева Т.Е. Питание бентосо-ядных рыб Камского водохранилища//Биологические ресурсы водоемов Западного Урала: Межвуз сб. науч. тр. Пермь, 1980. С. 72-77.

- Родионова Л.А. Пушкин ЮА. Питание густеры Камского водохранилища//Учен. зап. Перм. ун-та. 1971. № 195. С. 79-89. Руководство по изучению питания рыб в естественных условиях. М.: Изд-во АН СССР, 1961.263 с.

- Сечин Ю.Т. Методические указания по оценке численности рыб во внутренних водоемах. М.: ВНИИПРХ, 1990. 50 с.

- Соловьева Н.С., Зиновьев Е.А. Камское водохранилище//Изв. ГосНИОРХ. 1975. Вып. 102. С. 148-160.

- Тугарина П.Я., Купчинская Е.С. Питание и пищевые отнощения рыб Байкало-Ангарского бассейна. Новосибирск: Наука, 1977. 104 с.

- Харитонов А.В., Литвиненко Н.И., Зиновьев Е.А. Налим камских водохранилищ//Вестн. Перм. ун-та. 1997. Вып. 3. Биология. С. 177-185.

- Schumacher А. Bestimmung der fischereilichen Sterblichkeit beim Kabeljaubestand vor Westgronland//Ber. Dtsch. Komm. Meeresforsch. 1970. V. 21 (1-4). P. 248-259.