Исследование уровня самооценки и особенностей социально-психологической адаптации студентов-мигрантов в условиях вуза

Автор: Пилюгина Екатерина Ивановна, Тараненко Оксана Николаевна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Статья в выпуске: 1, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены количественные и качественные результаты констатирующего исследования уровня самооценки студентов-мигрантов, раскрываются особенности их социально-психологической адаптации в условиях вуза. Предложена структура факторов, приводящих к возникновению трудностей в процессе адаптации личности студента-мигранта в образовательном пространстве вуза. Обозначены ключевые сферы проявления проблемных ситуаций у студентов-мигрантов.

Самооценка, социально-психологическая адаптация, студент-мигрант, образовательное пространство вуза, адекватность, самоотношение, самоконтроль, потребность в достижениях

Короткий адрес: https://sciup.org/14939958

IDR: 14939958 | УДК: 159.9:37.062.3:314.7

Текст научной статьи Исследование уровня самооценки и особенностей социально-психологической адаптации студентов-мигрантов в условиях вуза

САМООЦЕНКИ И ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-МИГРАНТОВ В УСЛОВИЯХ ВУЗА

Одной из особенностей ряда регионов России, и в том числе Южного, являются активные миграционные процессы, которые затронули практически все категории населения – как взрослых, так и детей и подростков. Это послужило причиной возникновения особой категории студентов – студентов-мигрантов, которые вынуждены адаптироваться к изменившимся условиям жизнедеятельности (социальным, этническим, материальным, бытовым, психологическим). Процесс адаптации нередко сопровождается глубоким стрессом, что приводит к срыву имеющейся у них положительной защиты [1]. Такие студенты нуждаются в помощи и поддержке окружающих, поэтому представленное в статье констатирующее исследование было ориентировано на определение уровня самооценки и психологических проблем, с которыми сталкиваются студенты-мигранты в период адаптации к новым социальным условиям. Была проведена диагностика психического состояния, уровня социально-психологической адаптированности студентов в период смены привычной социальной ситуации жизнедеятельности. Для этого использовались психологические методы опроса, анкетирования, наблюдения и беседы.

В опросе и анкетировании приняли участие 50 студентов первого курса, мигрировавших за последние 3 года. Средний возраст студентов-мигрантов составил 17,6 года.

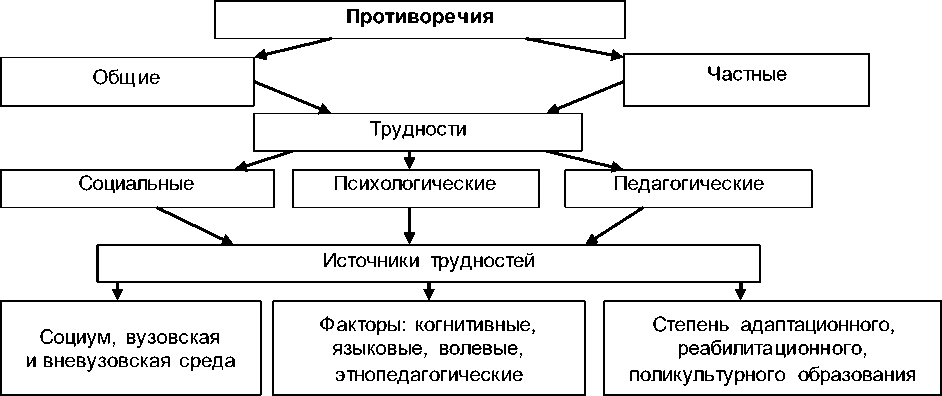

Данные проведенного предварительного опроса показали, что подавляющее большинство студентов-мигрантов (81 %) испытывают трудности в адаптационный период, обусловленные следующими факторами: резкая смена привычной социальной среды; изменение социального статуса; ослабление эмоциональных связей, неуверенность в собственных силах; своеобразие национальнопсихологических особенностей (темперамент, характер, самосознание); различный уровень общих параметров личности (образованность, воспитанность, социализированность, культурность и т. д.).

Результаты анкетирования показали, что 47,6 % испытывают состояние выраженного психологического дискомфорта, основными факторами которого являются: высокий уровень тревожности, низкая физиологическая сопротивляемость стрессу, негативный эмоциональный фон, страх самовыражения, неадекватная самооценка, внутриличностные противоречия, дискомфорт, эгоцентризм.

Таким образом, анализ результатов опроса позволил определить общие и частные противоречия, приводящие к возникновению трудностей социального («они» - трудности материальные и средовые), психологического («я» - личностные) и педагогического («мы» - коллективные, семейные) характера в работе со студентами-мигрантами (рис. 1).

Рисунок 1 - Структура факторов, приводящих к возникновению трудностей в процессе адаптации личности студента -мигранта в образовательном пространстве вуза

На основании выделенных факторов трудностей мы определили четыре группы проблем в зависимости от того, к каким сферам жизнедеятельности студентов они относятся [2]. Основными сферами проявления дискомфорта у студентов-мигрантов являются: социальная, когнитивная, аффективная и поведенческая.

Таблица 1 демонстрирует распределение выделенных сфер проявления дискомфорта в процессе адаптации студентов и примерные проблемные ситуации, с которыми связано наибольшее количество отрицательных переживаний, влияющих на процесс социально-психологической адаптации и самооценку студента в образовательном пространстве вуза.

Таблица 1 - Сферы проявления проблемных ситуаций у студентов -мигрантов

|

Сфера проявления |

Примеры проблемных ситуаций |

|

Социальная |

|

|

Когнитивная |

- объем и характер относительно я-концепции студента-мигранта, - познание индивидуальных различий других людей, - удовлетворенность своей деятельностью |

|

Аффективная |

|

|

Поведенческая |

|

Полученные результаты позволяют представить основные проблемные точки при вхождении студентов в новую социальную среду, наличие которых необходимо учитывать в ходе организации системы по обеспечению социально-психологической адаптации студентов-мигрантов в образовательном пространстве вуза. Для исследования выделенных параметров использовались следующие методики [3]:

-

1) методика определения уровня субъективного контроля и психической стабильности (Дж. Роттер);

-

2) методика исследования проявления тревоги (Дж. Тейлор);

-

3) методика исследования адекватности уровня самооценки личности, модифицированная Е.М. Никиреевым;

-

4) методика изучения эмоциональной напряженности, составленная Е.С. Романовой, О.Н. Усановой, О.Ф. Потемкиной на основе методики Н.М. Пейсахова и Г.Ш. Габдреевой.

Обобщая результаты исследования уровня адекватности самооценки, можно сказать, что 27 студентов-мигрантов имеют низкую самооценку. С завышенной самооценкой оказалось 23 студента-мигранта. Студентов с адекватной самооценкой обнаружено не было. Анализ исследования эмоциональной напряженности личности показал, что 34 студента имеют высокий уровень эмоциональной напряженности, характеризующийся несформированностью системы управления и контроля своей деятельности. Средний уровень эмоциональной напряженности выражен у 13 студентов-мигрантов. Только 3 студента-мигранта имеют низкий уровень эмоциональной напряженности.

Кроме того, в процессе разрешения задач констатирующего исследования были определены параметры самооценки студентов-мигрантов: адекватность, самоотношение, самоконтроль, потребность в достижениях. Для исследования выделенных параметров применялись методики, используемые при диагностике социально-психологической адаптации [4; 5; 6]:

-

1) методика исследования адекватности уровня самооценки личности, модифицированная Е.М. Никиреевым;

-

2) методика определения уровня субъективного контроля и психической стабильности Дж. Роттера.

Результаты данной диагностики были учтены при анализе общего уровня самооценки студентов-мигрантов. Кроме того, для исследования таких параметров самооценки личности, как самоотношение и потребность в достижениях, применялись:

-

1) тест-опросник самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев).

-

2) тест-опросник измерения потребности в достижениях (Ю.М. Орлов).

Анализ исследования самоотношения студентов-мигрантов позволил измерить интегральное чувство «за» и «против» собственного «я» испытуемых.

Оказалось, что 9 студентов обладают достаточно высокой степенью самопринятия и, как следствие, самоуверенности, саморуководства, самоуважения, самоинтереса, ожидания положительного отношения от других. В то же время 41 испытуемый выразил крайне низкую степень самопринятия.

Модифицировав разработанные уровневые характеристики Т.Д. Молодцовой (дезадаптация и самооценка подростков) и В.П. Борисенкова, О.В. Гукаленко (диагностический инструментарий для изучения особенностей детей-мигрантов) [7], мы определили четыре уровня социально-психологической адаптации: «адаптированные», «в основном адаптированные», «преддезадаптирован-ные», «дезадаптированные» студенты. В определении уровневой характеристики самооценки предлагаем три уровня: студенты с адекватной, заниженной и завышенной самооценкой.

В таблицах 2 и 3 в соответствии с разработанными уровневыми характеристиками представлены результаты констатирующего этапа эксперимента контрольной и экспериментальной групп в процентном соотношении. Критерий разделения студентов на группы – курс обучения (1-й и 3-й).

Таблица 2 - Сравнительные данные суммарного уровня социально -психологической адаптации студентов-мигрантов контрольной и экспериментальной групп на констатирующем этапе эксперимента

|

Г руппы |

Уровень социально-психологической адаптации |

|||||||

|

адаптированные |

в основном адаптированные |

преддезада птированные |

дезадаптированные |

|||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

n 1 (25 чел.) |

0 |

0 |

2 |

8 |

10 |

40 |

13 |

52 |

|

n 2 (25 чел.) |

0 |

0 |

3 |

12 |

9 |

36 |

13 |

52 |

|

Разница |

0 |

0 |

1 |

4 |

1 |

4 |

0 |

0 |

Условные обозначения: n 1 – контрольная группа, n 2 – экспериментальная группа.

Таблица 3 – Сравнительные данные суммарного уровня самооценки студентов-мигрантов контрольной и экспериментальной групп на констатирующем этапе эксперимента

|

Группы |

Уровень самооценки |

|||||

|

адекватная самооценка |

заниженная самооценка |

завышенная самооценка |

||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

n 1 (25 чел.) |

0 |

0 |

13 |

52 |

12 |

48 |

|

n 2 (25 чел.) |

0 |

0 |

15 |

60 |

10 |

40 |

|

Разница |

0 |

0 |

2 |

8 |

2 |

8 |

Условные обозначения: n 1 – контрольная группа, n 2 – экспериментальная группа.

Из таблиц 2–3 видно, что существенных различий в количественных показателях социально-психологической адаптации и самооценки студентов-мигрантов контрольной и экспериментальной групп нет. Кроме того, качественный анализ констатирующего этапа исследования показал, что в выделенных показателях социально-психологической адаптации наиболее слабыми являются: тревожность (46 баллов) и уровень самооценки (–0,3 балла); при диагностике самооценки студентов-мигрантов наиболее слабыми показателями стали адекватность (–0,3 балла), потребность в достижениях (17 баллов).

Таким образом, комплексная диагностика, направленная на изучение основных параметров социально-психологической адаптации и самооценки студентов-мигрантов, позволила:

-

– определить статус самооценки как фактора социально-психологической адаптации студентов-мигрантов;

-

– выявить особенности формирования самооценки в юношеском возрасте;

-

– установить взаимосвязь самооценки и социально-психологической адаптации.

Кроме того, на наш взгляд, опытно-экспериментальная работа позволит решить возникшие противоречия и ряд выделенных проблем в условиях образовательного пространства вуза.

Ссылки:

-

1. Ивченко Е.И. Формирование самооценки как фактора успешности социально-психологической адаптации студентов в образовательном пространстве вуза : дис. … канд. психол. наук. Ставрополь, 2007. 194 с. ; Розум С.И. Психология социализации и социальной адаптации человека. СПб., 2006. 365 с.

-

2. Петьков В.А., Пилюгина Е.И. Социально-психологическая адаптация студентов-мигрантов : монография. Армавир, 2015. 192 с.

-

3. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. СПб., 2005. 509 с. ; Rotter J.B. Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement // Psychological Monographs: General and Applied. 1986. Vol. 80, no. 1. (1966. Whole No. 609).

-

4. Косов Б.Б. Личность: теория, диагностика и развитие. М., 2000. 240 с.

-

5. Стрижакова Н.Е., Петьков В.А., Романов Д.А. Взаимосвязь становления языковой компетенции и социально-профессиональной компетентности студентов // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2015. № 5 (123). С. 177–181.

-

6. Петьков В.А., Романов Д.А. Метод формирования показателей мониторинга эффективности функционирования социальных систем // Общество: социология, психология, педагогика. 2015. № 5. С. 3–10.

-

7. Борисенков В.П., Гукаленко О.В., Данилюк А.Я. Поликультурное образовательное пространство России: история, теория, основы проектирования. 2-е изд. М., 2012. 469 с. ; Молодцова Т.Д. Психолого-педагогические проблемы предупреждения дезадаптации подростков. Ростов н/Д., 1997. 220 с.

Список литературы Исследование уровня самооценки и особенностей социально-психологической адаптации студентов-мигрантов в условиях вуза

- Ивченко Е.И. Формирование самооценки как фактора успешности социально-психологической адаптации студентов в образовательном пространстве вуза: дис. … канд. психол. наук. Ставрополь, 2007. 194 с.

- Розум С.И. Психология социализации и социальной адаптации человека. СПб., 2006. 365 с.

- Петьков В.А., Пилюгина Е.И. Социально-психологическая адаптация студентов-мигрантов: монография. Армавир, 2015. 192 с.

- Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. СПб., 2005. 509 с.

- Rotter J.B. Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement//Psychological Monographs: General and Applied. 1986. Vol. 80, no. 1. (1966. Whole No. 609).

- Косов Б.Б. Личность: теория, диагностика и развитие. М., 2000. 240 с.

- Стрижакова Н.Е., Петьков В.А., Романов Д.А. Взаимосвязь становления языковой компетенции и социально-профессиональной компетентности студентов//Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2015. № 5 (123). С. 177-181.

- Петьков В.А., Романов Д.А. Метод формирования показателей мониторинга эффективности функционирования социальных систем//Общество: социология, психология, педагогика. 2015. № 5. С. 3-10.

- Борисенков В.П., Гукаленко О.В., Данилюк А.Я. Поликультурное образовательное пространство России: история, теория, основы проектирования. 2-е изд. М., 2012. 469 с.

- Молодцова Т.Д. Психолого-педагогические проблемы предупреждения дезадаптации подростков. Ростов н/Д., 1997. 220 с.