Исследование верхней толщи нижнеплейстоценовых отложений стоянки Карама

Автор: Деревянко А.П., Шуньков М.В., Ульянов В.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XIII, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521410

IDR: 14521410

Текст статьи Исследование верхней толщи нижнеплейстоценовых отложений стоянки Карама

Многослойная стоянка раннего палеолита Карама находится на северо-западе Алтая, в средней части пологого левобережного склона долины верхнего течения р. Ануй. Раскопочные работы последних лет сосредоточены на участке склона, расположенном на отметках 50–60 м над урезом реки. В процессе раскопок последовательно вскрывается верхняя толща красноцветных нижнеплейстоценовых отложений от кровли слоя 7 до подошвы слоя 9 на общую глубину 3 м. Согласно материалам палинологического изучения разреза и другим аналитическими данным [Болиховская, Шунь-ков, 2005], аккумуляция этих отложений соответствует, скорее всего, стадиям 16–18 изотопно-кислородной шкалы океанических илов. Над красноцветными осадками залегает с отчетливым седиментационным перерывом толща лессовидных суглинков с горизонтами погребенных почв (слои 6–2), формирование которой отвечает изотопным стадиям 2–9 [Зыкин и др., 2005]. Снизу их подстилают слоистые валунно-глыбовые, галечно-гравийные и супесчано-глинистые отложения субаквального генезиса (слои 10– 14) с хорошо выраженным педокомплексом из двух монтмориллонитовых почв, соответствующие по совокупности признаков [Деревянко, Шуньков, 2005], возможно, стадии 19 изотопно-кислородной шкалы.

Верхняя часть нижнеплейстоценовых отложений, вмещающая два уровня раннепалеолитических находок, сформирована плохо сортированным материалом монтмориллонитовых глин с включением разнозернистого песка, гравия и большого количества сильновыветрелых валунов и глыб гранита. В период накопления этой толщи преобладали, видимо, процессы физического выветривания, когда грубообломочный материал достаточно длительное время экспонировался на поверхности склона. Близкое расположение отдельных частей треснувших валунов свидетельствует о незначительном постседиментационном склоновом смещении этих отложений.

В строении верхней части нижнеплейстоценовых отложений выделены литологические подразделения 7–9, выполненные пролювиально-аллювиальными осадками.

Слой 7. Валунно-глыбовая толща с легкосуглинистым, сильно одресвя-ненным заполнителем. Проективная площадь обломков глыбовой фракции составляет ок. 50 %. Валуны и глыбы в среднем 0,2–0,3 м в поперечнике (единичные – до 1 м) пестрого петрографического состава, преимущественно крупнозернистые граниты и кислые сферолитовые эффузивы. Гранитные валуны 1–2-го класса окатанности (сглажены вершины и иногда ребра), единичные мелкие валуны – до 3-го класса (оглажена одна или несколько граней). Значительная часть гранитоидов подверглась интенсивному выветриванию. Степень выветривания различная – небольшие плоские глыбы и валуны до 0,1-0,2 м в поперечнике выветрены до кашеобразной массы, в которой сохранились зерна и мелкие агрегаты кварца и полевого шпата, другие мелкие глыбы гранита разложились до дресвы. Некоторые из валунов алевролита растрескавшиеся, их обломки и дресва гранита расположены на месте их дезинтеграции. Эффузивы оглажены существенно хуже – до 1-го, редко до 2-го класса – при преобладании острогранных, сильно растрескавшихся обломков. Ориентировка крупных валунов и глыб в прикровельной части слоя соответствует его залеганию, в средней – хаотическая. Материал щебнистой фракции преимущественно острогранный, ориентирован хаотически. В его составе увеличивается доля обломков эф-фузивов.

Заполнитель порового типа представлен суглинками легкими, красновато-коричневатых (сургучных) тонов, сильно одресвяненными, видимо, за счет минеральных агрегатов из разрушившихся гранитов, с обильным включением глиняного песка плотного, разнозернистого, плохо сортированного, полимиктового, с большим количеством различно окатанного гравия глины, кварца, известняка, щебня и дресвы песчаника, алевролита, кварца, гранита.

В нижней части слоя встречается колотая галька до 2-го класса ока-танности в основном сланцевого и алевролитового состава. Проективная площадь обломочного материала щебнистой фракции достигает 60–70 %. Почти весь обломочный материал, особенно окатанный, покрыт железомарганцевыми пленками в виде аморфных пятен и дендритов. Отсутствие механических повреждений на железомарганцевой пленке свидетельствует о ее образовании уже после формирования осадка слоя. Нижняя граница ровная, субгоризонтальная, выделяется по цветовому переходу к нижележащим отложениям. На отдельных участках маркируется рассеянными в заполнителе железомарганцевыми новообразованиями в виде непрочных агрегатов размером 1–2 мм. Падение нижней границы слоя незначительное – до 3°. Это свидетельствует о том, что пролювиальный конус выноса, сформировавший осадок слоя, опирался на местный базис эрозии – вероятно, днище долины Ануя. Таким образом, урез реки к началу формирования слоя находился приблизительно на 45 м выше современного. Мощность хорошо выдержана и составляет до 2,5 м.

Слой 8. Песчано-гравийно-дресвянистый материал желтовато-коричневых тонов, плотный, плохо сортированный, сильно оглиненный, с единичными включениями мелкой гальки. Гравий состоит из зерен кварца, полевого шпата, глины, реже других пород, с большим количеством глиняного песка. Зерна гравия угловатые, редко слабо округлые; встречается неравномерно расположенный щебень, среди которого преобладают обломки алевролита, песчаника, кварцита, гранита. На некоторых обломках наблюдается тонкая корочка выветривания. Отмечены признаки слабой гравитационной сортировки материала в водной среде. Слоистость линзовидная, местами неотчетливая, неравномерная с толщиной линз до 0,03 м. Местами слой в кровле маркируется тонким (до 3–5 см), невыдержанным по простиранию линзоватым прослоем суглинков алевритистых, серо-зеленых, с плохо выраженной тонкой седиментационной слоистостью, обогащенных мелкими (до 1 мм) непрочными марганцевыми стяжениями. В нижней части слоя присутствуют черные горизонтальные слойки грубозернистого песка до 0,01 м толщины, пропитанного гидроокислами марганца. Вероятно, их накопление происходило в слабопроточной или даже водозастойной обстановке. В подошве слоя песчаные отложения постепенно, без четкой границы замещаются массивным песчано-крупнодресвянистым осадком с включениями мелкого гравия и отдельными линзочками оглиненного песка. Нижняя граница четкая, пологоволнистая, залегает практически субгоризонтально с незначительным падением в сторону реки, выделяется по цвету и изменению гранулометрического состава осадка. Мощность слоя 0,3–0,4 м.

Слой 9 . Суглинок средний, опесчаненный, сильноглинистый, одресвя-ненный, серых тонов с зеленоватым оттенком и наложенными охристыми прослоями вторичного ожелезнения, плотный, с массивной структурой, с зернами глины и отдельными редкими включениями крупной дресвы из обломков выветрелых алевролитов и кислых сферолитовых эффузивов. Текстура горизонтально-слоистая, в верхней части – нечетко выраженная пологая косослоистая (по типу «грунтовых кос»). Слоистость линзовидная, толщина линз до 0,05 м. Спорадически встречаются мелкие (до 1–2 мм в поперечнике) непрочные железомарганцевые новообразования – песчаные агрегаты, связанные марганцевым цементом, и черные, рыхлые, мелкие округлые стяжения гидроокислов железа, иногда образующие скопления. В подошве слоя отмечены темно-бурые с вишневым оттенком прослои марганцевой цементации, довольно плотные, мощностью до 1–2 см, частично разложившиеся (обохренные). Прослежены единичные включения неокатанных и слабооглаженных, хаотически ориентированных обломков выветрелых сферолитовых эффузивов фракции мелкого щебня. Нижняя граница четкая, пологоволнистая, осложненная незначительными постседиментационными инволюциями, имеет слабый (3–5°) уклон вниз по склону; вдоль нее встречаются мелкий щебень и галька, а также единичные слабоокатанные валуны. Мощность слоя до 0,35 м.

В границах литологических подразделений 7 и 8 обнаружены следы обитания раннепалеолитического человека с доашельской галечной индустрией. Типологическую основу индустрии из песчано-гравийных суглин-

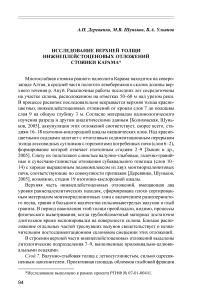

Рис. 1. Каменный инвентарь из слоя 8 Карамы.

1, 4, 6 - чопперы; 2 - клювовидное орудие; 3, 5 - орудия с шиповидным выступом в виде носика; 7 - острие.

ков слоя 8 составляют крупные орудия из галек типа чопперов (рис. 1, 4 ), в т.ч. с извилистым лезвием, образующим в середине рабочего края треугольный выступ (рис. 1, 1 , 6), галечные изделия с массивным шиповидным выступом (рис. 1, 3 , 5 ), обушковые разновидности скребел, орудия с зубчатой кромкой лезвия, выемчатые и клювовидные (рис. 1, 2 ) формы, обра-

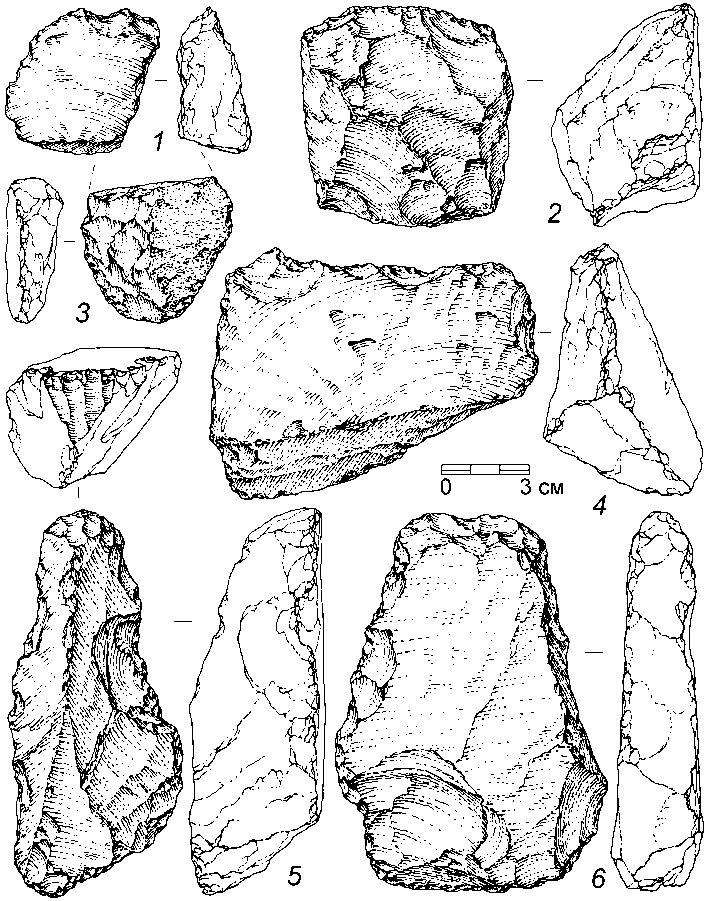

Рис. 2. Каменный инвентарь из слоя 7 Карамы.

1 - выемчатое орудие; 2 - нуклевидный скребок; 3, 4, 6 - скребла; 5 - скребок.

зованные крупными сколами или глубокими крутыми клектонскими анко-шами, а также сколы с локально ретушированными участками. В составе инвентаря достаточно выразительными морфологическими чертами обладают острие с глубокой выемкой в основании, оформленное на крупном треугольном сколе, изогнутом в профиле и слегка асимметричном в плане, острие высокой формы с массивным широкоугольным рабочим элементом (рис. 1, 7 ), боковой скребок с реберчатым обушком и нож на пластинчатом долечном сколе с прямым естественным обушком и отчетливыми следами утилизации на выпуклом лезвии.

Находки верхнего уровня зафиксированы в красноцветных отложениях слоя 7. Из этих отложений получен достаточно представительный набор галечных изделий отчетливого раннепалеолитического облика. Среди продуктов первичного расщепления в этой индустрии присутствуют нукле-виднообколотые гальки с гладкими или грубо подправленными ударными площадками, монофронтальный треугольный нуклеус с конвергентными обработанными латералями, гладкой ударной площадкой и негативами параллельных снятий, а также сколы с субпараллельно ограненным дорса-лом и гладкой или подправленной площадкой. Основными компонентами типологически выраженного инвентаря являются скребла, выполненные в продольной (рис. 2, 3 , 6 ) и поперечной (рис. 2, 4 ) модификациях, как правило, с реберчатым или естественным обушком и чопперы с прямым, выпуклым или треугольным лезвием и гладким или затесанным основанием. Другие категории инвентаря представляют галечные изделия высокой формы с очень крутым рабочим краем, близкие по морфологии к нукле-видным скребкам (рис. 2, 2 ), массивные острия с широкоугольным рабочим элементом на дистальном конце крупных треугольных сколов, нож с прямым реберчатым обушком и следами сработанности на диагональном лезвии, выемчатые (рис. 2, 1 ) и клювовидные орудия, оформленные крутыми клектонскими анкошами, орудия с шиповидным выступом в форме носика и сколы со следами краевой ретуши. В составе орудий отмечены специализированные формы – тронкированные пластинчатые сколы с усеченным крутой ретушью дистальным торцом, трехгранное острие с утонченным прокалывающим элементом, выделенным на дистальном конце треугольного скола, концевой скребок высокой формы, оформленный серией микропластинчатых снятий на узком поперечном крае удлиненной массивной заготовки (рис. 2, 5 ). В целом для этой индустрии характерны галечные изделия, сочетающие особенности достаточно архаичной морфологии и признаки применения относительно развитых технических приемов вторичной обработки.