Исследование верхнепалеолитической стоянки Ушбулак (Восточный Казахстан) в 2022 году

Автор: Анойкин А.А., Харевич В.М., Бочарова Е.Н., Макаров С.С., Папин А.Д., Таймагамбетов Ж.К., Дуванбеков Р.С., Манскова Е.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты нового этапа исследования археологических комплексов стоянки Ушбулак, начатого Восточно-Казахстанским палеолитическим отрядом в 2022 г. Работы включали сбор подъемного материала на территории памятника, шурфовку, а также отбор ОСЛ-образцов из нижней части отложений (слои 6-7) в раскопе 2. В статье приводятся информация по стратиграфии раскопанных участков, результаты технико-типологического анализа полученных в 2022 г. археологических материалов, а также их культурно-хронологическая интерпретация. Всего в ходе работ было получено 428 артефактов из подъемного комплекса, 37 артефактов из слоев 4 и 6 в раскопе 2 и 67 артефактов из шурфа 16. Основная часть подъемного материала демонстрирует черты, присущие индустриям начального верхнего палеолита (НВП) (слои 6-7), отдельные изделия, выпадающие из этого контекста, скорее всего, соответствуют поздним этапам верхнего палеолита и связаны со слоями 2-3. В шурфе 16 археологический материал залегал в пяти культурных горизонтах. Два верхних содержат материалы развитого верхнего палеолита, три нижних относятся к начальным этапам верхнего палеолита. Исходя из состава отложений и характера связанного с ними археологического материала, предположено, что шурф 16 вскрывает отложения, соответствующие отложениям раскопа 2, но лежащие на более высоком гипсометрическом уровне и не переработанные ручьем. Возможная корреляция отложений разных бортов ручья между собой и обнаружение не разрушенного водотоком наиболее древнего участка, связанного с начальным заселением этой территории человеком, являются наиболее значимыми результатами работ 2022 г. Большая серия ОСЛ-образцов, отобранная из раскопа 2 и шурфов 16 и 17, позволит после получения дат более полно и точно установить хронологические рамки ранней истории памятника.

Восточный казахстан, верхний палеолит, многослойная стоянка, шурфы, стратиграфия, каменная индустрия, орудия

Короткий адрес: https://sciup.org/145146352

IDR: 145146352 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0043-0050

Текст научной статьи Исследование верхнепалеолитической стоянки Ушбулак (Восточный Казахстан) в 2022 году

В полевом сезоне 2022 г. Восточно-Казахстанским палеолитическим отрядом, работающим в рамках совместной Российско-Казахстанской экспедиции, были возобновлены исследования многослойной верхнепалеолитической стоянки Ушбулак, расположенной в Шиликтинской долине на северо-востоке Казахстана [Anoikin et al., 2019]. Работы включали сбор подъемного материала на территории памятника; шурфовку нескольких участков правого берега ручья Восточный (рис. 1), в верхнем течении которого локализован объект; отбор дополнительных ОСЛ-образцов из нижней части отложений (слои 6–7) в раскопе 2.

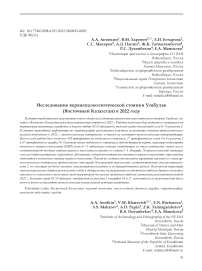

Массовый подъемный археологический материал был, как и в предыдущие годы исследований [Шуньков и др., 2016], зафиксирован непосредственно в русле водотока, на отрезке ~50 м, начиная с истока. Каменные изделия были распределены относительно равномерно, без выраженных скоплений, с постепенным снижением концентрации вниз по течению. Сортировка артефактов по размерам не прослеживается. Подавляющее количество изделий залегало в горизонтальном положении без механических повреждений поверхности. Некоторые находки имели незначительную окатан-ность и сглаженность граней. В общей сложности, в 2022 г. в русле ручья Восточный было собрано 428 артефактов. В коллекции представлены все категории дебитажа, от преформ нуклеусов и блоков сырья со сколами апробации до законченных изделий с вторичной обработкой. В целом археологический материал с технологической и типологической точки зрения выглядит однородным, вместе с тем в нем присутствует ряд изделий, выпадающих из 44

основного контекста индустрии – нуклеусы для микропластин (рис. 2, 9 ) и небольшой овальный двояковыпуклый бифас. Относительное единообразие подъемного комплекса связано с тем, что подавляющая часть предметов попала в водоток в результате размыва им культуросодержащих слоев 7 и 6, имеющих очень высокую концентрацию находок. Кроме того, отдельные артефакты происходят из более молодых отложений и оказались на поверхности в результате эрозии склонов.

В целом подъемный комплекс полностью соответствует тем артефактам из нижней пачки отложений (слои 7 и 6), что изучались на памятнике в 2016–2019 гг. и относятся к индустриям начального верхнего палеолита сибирско-монгольского типа [Rybin, 2014; Anoikin et al., 2019]. Особенностью первичного расщепления в собранных в 2022 г. материалах является четкая направленность его на производство пластин, в основном, в рамках встречного параллельного раскалывания, на что указывает доминирование соответствующих ядрищ среди ну-клевидных форм, что является обычным для НВП-индустрий. Остальные формы ядрищ единичны, исключая небольшую серию клиновидных микронуклеусов (табл. 1). Последние соответствуют поздним фазам верхнего палеолита и вероятнее всего происходят из верхних слоев (слои 3–2), где фиксируются материалы этого времени [Павленок и др., 2019].

С нуклеусами хорошо согласуются как основные типы технических сколов, включающие заныриваю-щие и полуреберчатые пластины, так и морфология удлиненных сколов, где доминируют изделия с однонаправленной и встречной параллельной огранкой. Для них характерны гладкие ударные площадки,

Рис. 1. Стоянка Ушбулак.

1 - вид на стоянку Ушбулак с запада; 2 - топоплан.

Рис. 2. Каменные артефакты из подъемного комплекса стоянки Ушбулак (фото Е.Н. Бочаровой).

1 - остроконечник; 2 - концевой скребок; 3 - частичный бифас; 4 - бифас; 5 - долотовидное орудие; 6 - угловой резец; 7 - нож; 8 - нуклеус-резец; 9 - нуклеус.

Таблица 1. Состав каменной индустрии в коллекции подъемных сборов и из раскопа 2 стоянки Ушбулак (2022 г.)

Таким образом, о сновная часть подъемного материала с Ушбулака демонстрирует черты, присущие НВП-индустриям, отдельные изделия, 46

выпадающие из этого контекста, скорее всего, соответствуют поздним этапам верхнего палеолита и связаны со слоями 3–2.

Кроме подъемных материалов в 2022 г. на Ушбу-лаке, при проведении зачистки раскопа 2 для отбора серии ОСЛ-образцов, была получена небольшая коллекция артефактов, имеющих точную стратиграфическую привязку. Материалы представлены преимущественно сколами и связаны с отложениями слоев 6 и 4. Из находок стоит отметить нуклеус-резец (рис. 2, 8 ) и частичный бифас из слоя 6 (рис. 2, 3 ), а также крупное долотовидное орудие (рис. 2, 5 ) и бифасиально обработанный нож с прямым обушком (частичный бифас) из слоя 4 (рис. 2, 7 ). Все находки соответствуют ранее определенным характеристикам технокомплексов из этих слоев, относящихся к начальному и развитому верхнему палеолиту соответственно [Anoikin et al., 2019].

Также в 2022 г. на Ушбулаке проведен значительный объем шурфовочных работ, основной целью которых являлось уточнение стратиграфической ситуации на правом борту ручья Во сточ-

Таблица 2. Состав орудийного набора в коллекции подъемных сборов из раскопа 2 стоянки Ушбулак (2022 г.)

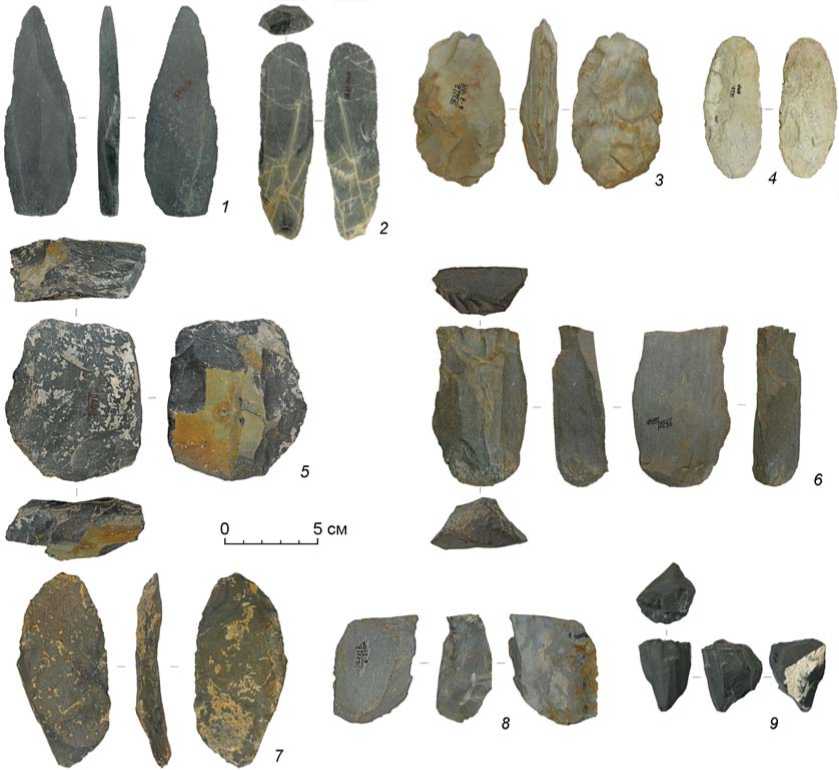

Наиболее интересные материалы были получены из шурфа 16. Шурф, размерами 2 × 1 м, заложен на правом берегу ручья и ориентирован по длинной оси поперек склона (см. рис. 1). В ходе работ был пройден на глубину до 3,6 м, в нем зафиксирован археологический материал палеолитического облика, залегающий на нескольких уровнях. В сводном стратиграфическом разрезе выделены семь основных литологических слоев, часть которых имеет более дробное деление (сверху вниз) (рис. 3, 1, 2 ).

Слой 1. Гумус. Мощность 40–50 см.

Слой 2.1. Супесь светло-серая, на отдельных участках коричневая с охристым оттенком (более опесчанена), насыщена дресвой. Более 70 % видимой поверхности переработано грызунами. Мощность 40–70 см.

Слой 2.2. Щебнисто-дре свянистый горизонт с супесчаным заполнителем, с неравномерной пятнистой окраской: светло-серая, серо-коричневая, ржаво-охристая. В слое присутствуют отдельные мелкие сильно выветрелые обломки гранитных пород. Верхняя часть слоя примерно на 20 % переработана грызунами. Мощность слоя 15–20 см.

Слой 2.3. Супесь тяжелая светло-серая и светлокоричневая, цветовые переходы плавные; включает дресву и отдельные мелкие обломки выветрело-го гранита; очень плотная. Мощность 15–40 см. Со слоем связан культурный горизонт (к.г.) 1.

Слой 2.4. Щебнисто-дресвянистый горизонт с супе счаным заполнителем. Близок по составу слою 2.2, но с большей долей обломочного материала. Очень плотный. Мощность слоя 15–25 см.

Слой 2.5. Супесь серо-коричневая, насыщена дресвой, есть отдельные мелкие обломки выветре-лого гранита. Встречаются небольшие охристые пятна, не связанные с изменением состава отложений. Граница с подстилающими отложениями отбивается по исчезновению дресвянистой составляющей. Мощность 15–30 см.

Слой 3.1. Супесь средняя коричневая, плотная, включает очень незначительную примесь дресвы. В подошве слоя залегает тонкая (до 5 см) дресвя-нисто-щебнистая прослойка с минимальным количеством рыхлого заполнителя. Мощность 10–30 см.

Слой 3.2. Супесь средняя, аналогичная слою 3.1. В подошве слоя прослеживается тонкая (1–3 см) прерывистая дресвянисто-щебнистая прослойка с минимальным количеством рыхлого заполнителя. Мощность 15–25 см. Со слоями 3.1 и 3.2 связан к.г. 2.

Слой 4. Суглинок легкий коричневый, с включением дресвы и отдельных мелких сильно выве-трелых обломков гранита и разноразмерных невы-ветрелых обломков о садочных пород. Плотный. Мощность 15–45 см. Со слоем связан к.г. 3.

Слой 5. Суглинки легкие, пестроцветные (красно-коричневые, серо-коричневые, охристые), с включением на отдельных участках большого количества щебнисто-обломочного материала, образующего линзы разной мощности и протяженности. Есть участки

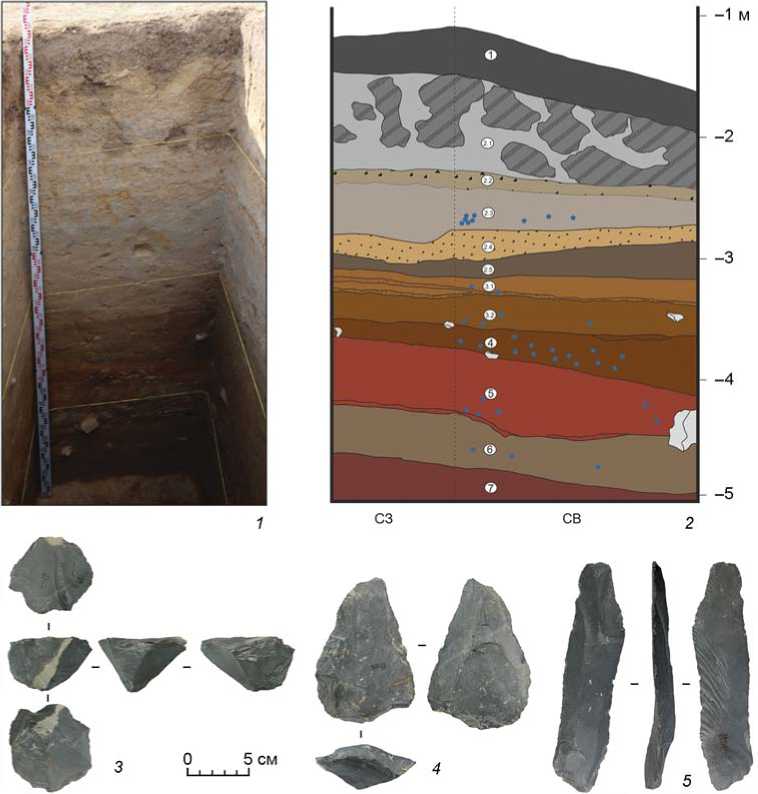

Рис. 3. Материалы шурфа 16 стоянки Ушбулак.

1 – фото северо-западной стенки; 2 – стратиграфический разрез северо-западной и северо-восточной стенок; 3 – нуклеус; 4 – скребло; 5 – пластина.

омарганцевания, связанные, как правило, с зонами концентрации обломочного материала, имеющими минимальный рыхлый заполнитель. В подошве прослеживается непротяженная тонкая (до 5 см) линза суглинков средних светло-серых, с зеленоватым оттенком. Мощность 30–60 см. Со слоем связан к.г. 4.

Слой 6. Супесь серо-коричневая и ржаво-охристая. Отложения насыщены дресвой, включают обломочный материал разного размера (до 40 см по длинной оси) и разной степени выветрелости (гранит – сильновыветрелый, осадочные породы – слабовыветрелые). Мощность 25–40 см. Со слоем связан к.г. 5.

Слой 7. Суглинки средние, красно-коричневые, обильно насыщены разноразмерным обломочным материалом разных горных пород (граниты – силь-новыветрелые, осадочные и др. – слабовыветре-лые). Кровля неровная (размывы?), имеет общее падение к восточному углу (к истоку ручья). Вскрытая мощность до 15 см.

Исходя из состава отложений и характера связанного с ними археологического материала, шурф 16 вскрывает отложения, соответствующие отложениям раскопа 2 [Там же], но лежащие на более высоком гипсометрическом уровне и не переработанные ручьем (высокий берег). Вероятно, слой 2 является аналогом слоя 4 (раскоп 1), что дополнительно подтверждается археологическим материалом, включающим подпирамидальный и торцовый нуклеусы для мелких пластин. Слой 3 – аналог слоя 5 (раскопы 1 и 2), также разбивающийся на два сходных по составу литологических тела. Слой 4 несколько более опесчанен, чем верхняя часть слоя 6 (раскоп 2), но включает ряд артефактов (крупные пластины), по всем параметрам соответствующих материалам НВП-комплекса из этого слоя. Слой 5 по составу, окрасу и присутствию пятен омарганцевания также схож со слоем 7 (раскоп 2), а линзу светло-серых суглинков в его подошве можно рассматривать как аналог слоя 7.3 (раскоп 2), имеющего сходный состав и цвет. Слой 7 в шурфе по своему составу и другим характеристикам аналогичен слою 8 (раскоп 2) и, несомненно, является своеобразным «материком» для стоянки. Слой 6 шурфа не имеет аналогов в раскопе 2 и, вероятно, является отложениями, синхронными слою 7 (раскоп 2), но не переработанными ручьем, или же более древними, маркирующими первый этап заселения стоянки, но уничтоженными на левом борту водотоком.

Общая коллекция археологического материала из шурфа 16 насчитывает 67 каменных артефактов и 5 мелких неопределимых фрагментов костей. По культурным горизонтам артефакты распределены следующим образом.

К.г. 1. Всего – 19 экз., в т.ч.: плитки – 1; нуклевид-ные формы – 3; пластины – 2; пластинчатые отще-пы – 2; отщепы – 7; технические сколы – 3 (разжел-вачивания, краевой и подправки ударной площадки); обломки, осколки – 1. Орудийных форм нет.

Группа нуклевидных изделий представлена ну-клевидным обломком и двумя ядрищами: подпирамидальным (рис. 3, 3 ) и торцовым одноплощадочным монофронтальным, предназначенными для снятия мелких пластин.

К.г. 2. Всего – 15 экз., в т.ч.: пластины – 1; отще-пы – 6; технические сколы – 2 (первичная пластина и краевой); обломки, осколки – 2. Нуклевидных и орудийных форм нет.

К.г. 3. Всего – 22 экз., в т.ч.: нуклевидные формы – 1; пластины – 4; пластинчатые отщепы – 1; отщепы – 9; технические сколы – 1 (разжелвачива-ния); скол леваллуа – 1; обломки, осколки – 5. Группа нуклевидных изделий представлена одноплощадочным монофронтальным параллельного типа ядрищем, предназначенным для снятия мелких пластин, сильно истощенным. Орудийные формы (3 экз.) включают скребло продольное вентральное, выполненное на подтреугольном сколе леваллуаз-ской морфологией с измененной дорсальной поверхностью (рис. 3, 4 ) и две пластины с эпизодической ретушью, в т.ч. одну очень крупную (рис. 3, 5 ).

К.г. 4. Всего – 8 экз., в т.ч.: пластины – 2; пластинчатые отщепы – 1; отщепы – 4; технические сколы – 1 (разжелвачивания). Нуклевидных и орудийных форм нет.

К.г. 5. Всего – 3 экз., в т.ч.: пластины – 1; отще-пы – 2. Нуклевидных и орудийных форм нет.

Наличие нескольких культурных горизонтов, имеющих существенно более низкую концентрацию, чем на раскопах 1 и 2 (слои 4–7), но синхронных им, свидетельствует, что основная жизнедеятельность во время функционирования стоянки велась на выположенном участке высокой поймы (низкий левый берег), периодически затапливаемом и заболачивающемся.

При этом основное русло ручья всегда имело стабильный и относительно быстрый сток воды, позволявший хорошо отмывать обломочный и песчанистый материал. Об этом свидетельствуют отложения в шурфе 17. Шурф размерами 2 × 1 м заложен на правом берегу ручья и ориентирован по длинной оси поперек склона (см. рис. 1). Расположен примерно в 6 м выше по ручью от шурфа 16, в 2 м по склону от русла ручья. Пройден на глубину 2,2 м, до уровня грунтовых вод, археологического материала не зафиксировано. Наиболее полный разрез представлен на северо-западной стенке, где выделены следующие стратиграфические подразделения (сверху вниз).

Слой 1. Гумус. Мощность 10–20 см.

Слой 2. Супесь серо-коричневая, с незначительным содержанием дресвы и мелкого обломочного материала. Мощность слоя 1–10 см.

Слой 3. Щебнисто-дресвянистый горизонт с супесчаным светло-серым заполнителем. Мощность 10–20 см.

Слой 4. Щебнистый горизонт с супесчаным коричневым заполнителем. Мощность 10–20 см.

Слой 5. Толща отмытых дресвяника и песка, на отдельных уровнях слоистая, цветовые переходы от красно-коричневого до сизо-серого и белесого. Видимая мощность до 1,3 м.

Слой 6. Суглинки легкие светло-зеленовато-серые, опесчаненные, с незначительным включением мелкого обломочного материала. Видимая мощность до 25 см. Выделен только в юго-восточном секторе шурфа. Возможно, аналог слоя 7.3 в раскопе 2.

Можно заключить, что в месте локализации шурфа 17 русловые отложения представляют собой монотонную пачку, мощность более 1,3 м, кровля которой находится выше современного уреза воды, а подошва залегает существенно ниже ее. Это может свидетельствовать о том, что современный родник наследует долину более мощного водотока. При этом русло последнего в истоковой части было явно смещено к северу относительно современного. Исходя из полученных результатов, бортами палеодолины можно считать участок шурфа 16 и юго-восточный сектор раскопа 2 2019 г. В последнем было выявлено резкое поднятие кровли слоя 8, с выклиниванием слоя 7, а также общее уменьшение мощности слоя 6. В этом случае ширина пойменной площадки ручья в верхнем течении составляла ок. 30 м. При этом сама пойма, видимо, имела в поперечном разрезе корытообразный профиль, возможно асимметричной формы, с относительно высоким (до 2–3 м) правым бортом, под которым и тек ручей, и обширной низкой ровной площадкой по левому берегу. Если исходить из характера отложений шурфов 4 и 15, расположенных ниже по течению от исследо- ванного участка, то возможно в зоне их дислокации по правому берегу находился невысокий останец коренных пород. Это дополнительно ограничивало участок поймы в верхнем течении ручья, где была расположена стоянка, и, давая защиту от ветра, одновременно создавало предпосылки для регулярного подтопления пойменного участка (осыпи, ливневые смывы рыхлых отложений и т.д.).

Таким образом, работы на стоянке Ушбулак в 2022 г. позволили значительно увеличить коллекцию каменного инвентаря, включая редкие для памятника типы нуклеусов и орудий (клиновидные ядрища, бифасы) и существенно уточнить наши представления о структуре и генезисе отложений на стоянке, а также истории ее формирования в целом. Наиболее значимыми результатами являются возможная корреляция отложений правого и левого борта между собой и обнаружение не разрушенного водотоком наиболее древнего участка, связанного с пионерным освоением человеком территории стоянки. Большая серия ОСЛ-образцов, отобранная из раскопа 2 и шурфов 16 и 17, позволит после получения дат более полно и точно установить хронологические рамки ранней истории памятника.

Продолжение исследования стоянки Ушбулак, детальный анализ и подробная интерпретация ее археологических комплексов дадут возможность проследить основные направления индустриального развития на разных этапах верхнего палеолита в регионе и определить пути распространения технических инноваций как на территории Казахстана, так и всей Центральной Азии.

Исследование выполнено за счет гранта РНФ, проект № 21-78-10146 «Верхнепалеолитическая мозаика – культурно-технологическая изменчивость каменных индустрий предгорных зон севера Центральной Азии во второй половине позднего плейстоцена».

Список литературы Исследование верхнепалеолитической стоянки Ушбулак (Восточный Казахстан) в 2022 году

- Павленок Г.Д., Анойкин А.А., Бочарова Е.Н., Ульянов В. А., Гладышев С. А., Марковский Г.И., Таймагамбетов Ж.К. Изучение материалов финала верхнего палеолита на стоянке Ушбулак в 2019 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. - Т. 25. - С. 187-194.

- Шуньков М.В., Таймагамбетов Ж.К., Анойкин А.А., Павленок К.К., Харевич В.М., Козликин М.Б., Павленок Г. Д. Комплексы экспонированных артефактов со стоянок Ушбулак-1 и Ушбулак-2 (по результатам работ 2016 года) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. - Т. 22. - С. 203-207.

- Anoikin А.А., Pavlenok G.D., Kharevich V.M., Taimagambetov Z.K., Shalagina A.V., Gladyshev S.A., Ulyanov V.A., Duvanbekov R.S., Shunkov M.V. Ushbulak - A New Stratified Upper Paleolithic Site in Northeastern Kazakhstan // Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia. - 2019. - Vol. 47, N 4. -P. 16-29.

- Rybin E.P. Tools, beads, and migrations: Specific cultural traits in the Initial Upper Paleolithic of southern Siberia and Central Asia // Quatern.Intern. - 2014. - N 347. -P. 39-52.