Исследование влияния хмеля на безопасность полупродуктов пивоваренного производства

Автор: Новикова И.В., Калаев В.Н., Муравьев А.С., Рукавицын П.В., Мальцева О.Ю., Криваносов И.Н.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Пищевая биотехнология

Статья в выпуске: 4 (94), 2022 года.

Бесплатный доступ

С целью обеспечения контроля качества и безопасности пищевой продукции впервые были проведены исследования влияния хмеля in vivo на частоту аберраций клеток с помощью микроядерного теста в буккальном эпителии человека. Получены результаты исследования in vivo образцов сусла с целью выявления возможного отрицательного влияния хмеля, который вносит свой вклад в увеличение экстрактивных компонентов в готовом напитке при сухом охмелении и содержит большое количество биологически активных соединений (горькие и фенольные вещества, эфирные масла), на организм человека. Проведен анализ частот встречаемости аномалий ядра в клетках буккального эпителия у лиц, употребляющих охмеленные и неохмеленные образцы сусла, на частоту встречаемости клеточных нарушений в буккальном эпителии человека. Обнаружены следующие типы нарушений: клетки с микроядрами, двумя ядрами, насечками, перинуклеарными вакуолями, протрузиями типа «язык» и «разбитое яйцо», кариопикнозом, кариолизисом и кариорексисом. На основании полученных данных вычислены индексы репарации и накопления цитогенетических нарушений. Не выявлено влияние хмеля на индекс репарации и индекс накопления цитогенетических нарушений. Методами факторного анализа показано, что основной вклад в дисперсию системы признаков будет вносить фактор «специфичность изучаемых цитогенетических показателей».

Микроядерный тест, сусло, хмель, цитогенетические нарушения, безопасность пищевой продукции

Короткий адрес: https://sciup.org/140301775

IDR: 140301775 | УДК: 640 | DOI: 10.20914/2310-1202-2022-4-149-156

Текст научной статьи Исследование влияния хмеля на безопасность полупродуктов пивоваренного производства

Использование хмеля для приготовления напитков на основе зернового сырья или мёда связано главным образом с тем, что он придает готовой продукции специфический горький вкус и аромат. Горький вкус связан с содержанием растворимых в пиве изо-α-кислот, которые образуются из нерастворимых α-кислот хмеля при кипячении сусла с хмелем. Источником аромата являются эфирные масла хмеля. Хмель участвует в коагуляции белков при кипячении сусла и обладает бактериостатическими свойствами [1–3].

Важным свойством хмеля является также то, что он способствует улучшению пенистых свойств напитков, а полифенолы хмеля предохраняют напиток от «старения вкуса», связанного с окислительными процессами [4].

С целью обеспечения контроля качества и безопасности пищевой продукции впервые были проведены исследования влияния хмеля in vivo на частоту аберраций клеток с помощью микроядерного теста в буккальном эпителии человека [5].

Клетки буккального эпителия исследовали на появление нарушений: клетки с микроядрами, двумя ядрами, насечками, перинуклеарными вакуолями, протрузиями типа «язык» и «разбитое яйцо», кариопикнозом, кариолизи-сом и кариорексисом.

Причины образования данных нарушений различны. Микроядра представляют собой ацентрические хромосомные фрагменты и отдельные целые хромосомы, потерянные во время митоза. Протрузии, подобно микроядрам, могут быть образованы фрагментами хромосом или отставшими при нарушении веретена деления целыми хромосомами, ядерная оболочка вокруг которых соединена с оболочкой основного ядра. Данное нарушение относят к признакам ранней деструкции ядра. Ядра с круговой насечкой имеют центральную или частично смещенную к одному из полюсов борозду, как бы перетягивающую ядро [6].

Двуядерная клетка – клетка с двумя отдельно лежащими ядрами. Для деления двуядерных клеток характерны нарушения митоза. Данные нарушения являются показателем нарушения пролиферации. Перинуклеарная вакуоль является «впячиванием» кариолеммы (ядерной оболочки) и образованием округлой зоны обесцвеченной цитоплазмы и кариоплазмы в окрашенных клетках, появляется в результате образования вакуоли в перинуклеарном пространстве [6].

Апоптоз – это основной механизм элиминации клеток с генетическими повреждениями. На ранних стадиях апоптоз проявляется как ка-риопикноз и кариорексис. Кариопикноз – дегенеративное изменение ядра, сопровождающееся уменьшением его размера не менее чем в 2 раза, уплотнением, гомогенным и интенсивным окрашиванием. Кариорексис – дегенеративное изменение ядра в клетке, сопровождающееся распадом его на отдельные интенсивно окрашенные части с гомогенной структурой, которые после лизиса кариолеммы попадают в цитоплазму и подвергаются рассасыванию. Кариолизис – дегенеративное изменение ядра в клетке, сопровождающееся потерей способности к окрашиванию хроматина с последующим полным его исчезновением. В свою очередь, кариолизис и вакуолизация ядра являются индикаторами исключительно токсического воздействия на клетку [6].

Материалы и методы

Для оценки антимутагенных (протекторных) свойств хмеля был использован микроядерный тест в буккальном эпителии человека. В качестве объектов исследования применяли образцы солодового сусла с различной степенью термической обработки в виде расфасованных в стерильную стеклянную тару напитков объемом 50 см 3 для одноразового приема в течение 10 дней.

Материалом для решения поставленных задач послужили результаты обследования 30 человек (три группы). В исследовании приняли участие условно здоровые добровольцы с состоянием здоровья без выраженных патологий, нарушений метаболических процессов в организме. Возраст мужчин-волонтеров составлял 18–19 лет.

Исследование проводили в 3 этапа. На первом этапе (начало исследования) осуществлялось взятие проб и первичная оценка исследуемых показателей, на втором этапе (10 суток) исследование осуществляли после систематического приема образцов, в тех же условиях. На третьем этапе (17 суток) пробы отбирали после семидневного прекращения приема образцов сусла. Все волонтеры подписали информированное добровольное согласие на проведение диагностических манипуляций в виде взятия мазков из ротовой полости в условиях медицинского пункта ФГБОУ ВО «ВГУИТ», а также на систематический прием образцов.

Проводили анкетирование добровольцев, критериями включения клинически здоровых лиц являлись: возраст, пол.

Критериями исключения клинически здоровых лиц являлись: наличие острых или хронических заболеваний. Анкеты и информированное добровольное согласие приведены в первичных материалах исследований.

Обработка результатов была проведена в лаборатории «Молекулярной генетики и клеточной биологии» кафедры генетики, цитологии и биоинженерии ФГБОУ ВО «ВГУ».

Исследуемые образцы выдавали добровольцам из первой и второй групп ежедневно в течение 10 дней. Первая группа испытателей получала образцы неохмеленного сусла, вторая группа – образцы охмеленного сусла. Третья группа – контрольная, образцы не употребляла.

Для приготовления образцов подготовили сусло на основе дробленого светлого ячменного солода и подготовленной воды (гидромодуль затора 1:3,2). Применяли базовый светлый солод Пэйл Эль, экстрактивность солода составляла 82%, цвет 4.5 EBC, содержание белка 9.8%.

При кипячении сусла вносили гранулированный хмель Hallertaur Magnum (содержание α-кислот 11%, β-кислот 5%, когумулона 21% от количества α-кислот, эфирных масел 1,6 мг/100г сухих веществ хмеля). Расход хмеля рассчитывали для получения значения 23 IBU.

Хмель задавали на 10 минуте кипячения в количестве 1,9 г/дм 3 сусла. Сначала кипячение сусла проводили без внесения хмеля в течение 10 минут, отбирали не охмеленные образцы для тестирования первой группы испытателей, задавали порцию хмеля, кипятили при температуре 100–105 ℃ в течение 70 минут, отбирали охмеленные образцы сусла для второй группы испытателей.

Общая продолжительность кипячения сусла с хмелем составляла 90 мин, экстрактивность начального сусла – 11%; горечь – 23 IBU [7, 8].

Содержание сухих веществ в образцах определяли на приборе «Колос-1». рН определяли с помощью рН-метра Edge III 2002–02.

Относительные концентрации кислот хмеля и их производных (изо-α-кислоты, α-кислоты) в исходном хмеле определяли с помощью метода ВЭЖХ [9, 10]. Соединения выделяли из хмеля следующим образом: образец хмеля в количестве 1 г подкисляли ортофосфорной кислотой (100 см 3 ) и экстрагировали изооктаном (10 см³) в течение 30 мин. Экстракт переносили в стеклянную пробирку и выпаривали. К остатку после выпаривания добавляли ацетонитрил (2 см³) и анализировали методом ВЭЖХ в трех повторностях. Для кислот хмеля и их производных были получены градуировочные графики на основе стандартов в диапазоне 1, 5, 10, 20, 40, 60 мг/дм 3 [10, 11].

Для контроля содержания изо-альфа-кислот в сусле применяли Метод определения изогумулона в сусле, основанный на экстракции его из сусла изооктаном (2,2,4-триметилпентаном) и определении оптической плотности изооктанового экстракта на спектрофотометре при длине волны 275 нм [12].

Общее содержание полифенолов определяли спектрофотометрическим методом [13]. В колбе вместимостью 25 см³ к образцу сусла (10 см³) приливали смесь карбоксиметилцеллюлозы (1%) и этилендиамина тетрауксусной кислоты (ЭДТА, 0,2%) (8 см³), затем добавляли цитрат аммония железа (3,5%, 0,5 см³), раствор гидроксида аммония (33,3%, 0,5 см³). Смесь доводили до метки деминерализованной водой и оставляли при комнатной температуре в течение 10 мин. Поглощение раствора измеряли при длине волны 600 нм, умножали на коэффициент (820) для получения общего содержания полифенолов в сусле (мг/дм3). Анализ проводили в трех повторностях для каждого образца.

В образцах охмеленного сусла контролировали содержание изо-альфа-горьких кислот и альфа-горьких кислот. 1 см 3 сусла перемещали в центрифужную пробирку объемом 50 см³, затем проводили экстрагирование кислот хмеля 10 см³ метанола. Образцы центрифугировали при 5000 об/мин в течение 5 мин, затем фильтрат анализировали методом ВЭЖХ [11].

Образцы сусла охлаждали после кипячения, разливали в стерильную стеклянную тару объемом 50 см 3 , укупоривали, хранили в защищенном от воздействия света месте при температуре 4–6 ℃ в закрытом виде, выдавали испытателям ежедневно в одно и то же время.

Физико-химические показатели образцов сусла, выдаваемых испытателям, представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Физико-химические показатели образцов сусла

Table 1.

Physico-chemical parameters of wort samples

|

Показатель |

ед. изм. |

Сусло без охмеления |

Охмеленное сусло (Hallertaur Magnum) |

|

экстрактивность начального сусла |

% мас. |

11,56 |

11,56 |

|

рН |

ед. рН |

5,4 |

5,2 |

|

величина горечи |

IBU |

– |

23 |

|

изо- α -кислоты |

мг/дм3 |

– |

25,2 |

|

α -кислоты |

мг/дм3 |

– |

8,4 |

|

полифенолы (катехин, кверцетин) |

мг/дм3 |

52 |

232 |

|

эфирные масла хмеля (линалоол, гераниол, мирцен β-кариофиллен) |

мкг/дм3 |

– |

90,2 |

|

диметилсульфид |

мкг/дм3 |

230 |

– |

Сбор материала и изготовление препаратов буккального эпителия осуществляли по методике [5] без употребления препарата (1 проба); через 10 дней, в течение которой испытуемые употребляли образцы солодового сусла (2 проба); и спустя неделю после окончания употребления (3 проба). Третья группа испытателей являлась контрольной, сусло не употребляла.

Результаты и обсуждение

На каждом препарате просматривали не менее 1000 клеток, среди которых определяли количество клеток с микроядрами, перинуклеарными вакуолями, насечками, протрузиями, двумя ядрами, кариопикнозом, кариолизисом, кариорексисом.

Двухфакторный дисперсионный анализ не показал влияние факторов охмеление и не охмеление сусла, а также фактора дня на индекс репарации и индекс накопления цитогенетических нарушений.

Индекс репарации показывает динамику канцерогенеза. Данное значение статистически достоверно не повышается в сравнении с контролем как в группе лиц, которые употребляли неохмеленный образец, так и в группе лиц, которые употребляли охмеленный образец.

Наблюдаемые нарушения морфологии ядер у здоровых лиц можно связать со старением и естественной гибелью эпителиальных клеток ротовой полости [6].

Спустя неделю после прекращения употребления экстракта статистически достоверных изменений индекса репарации в сравнении с контролем у лиц, которые употребляли не-охмеленный образец, и у лиц, употреблявших охмеленный образец, не отмечается. Индекс накопления цитогенетических нарушений используется для оценки цитогенетического статуса индивида. Данное значение статистически достоверно не повышается в сравнении с контролем как в группе лиц, которые употребляли охмеленный образец, так и у лиц, употреблявших неохмеленный образец.

Через неделю после прекращения употребления экстракта не происходит достоверных изменений индекса накопления как у лиц, употреблявших неохмеленное сусло, так и у лиц, которые употребляли охмеленное сусло.

Стоит отметить высокую изменчивость данного показателя (на что указывает высокие значения коэффициента вариации >> 25%) у обследованных лиц (таблица 2), что может свидетельствовать о значительной гетерогенности данного показателя и разных эффектах употребляемых напитков у людей, что требует дальнейшего изучения данного феномена и выяснения его генетической и физиологической основы.

Увеличение числа клеток с нарушениями не происходит: у испытателей 3 группы, которые ничего не принимали.

У испытателей 2 группы (принимали охмеленное сусло) наблюдается отчетливый положительный эффект от приема образцов на второй точке Уровень клеток с цитогенетическими нарушениями (микроядрами и протрузиями) и показателями патологической пролиферации (насечками и двумя ядрами) снизился.

Хмель обладает протекторными свойствами для организма человека, способствуют

Антимутагенные эффекты хмеля можно объяснить свойствами содержащихся в них изо-альфа горьких кислот и альфа-горьких кислот хмеля, полифенольных компонентов (в 4 раза больше, чем в не охмеленном), ароматических компонентов - эфирных масел хмеля, отсутствием диметилсульфида, удаляемого при кипячении [1].

У испытателей 1 групп (принимали не охмеленное сусло) возможно появление отрицательного эффекта за счёт присутствия в сусле диметилсульфида - всегда присутствует в исходном солоде, а улетучивается как раз при кипячении сусла с хмелем (таблица 1).

Частоты встречаемости клеточных аномалий в клетках буккального эпителия у лиц, употреблявших охмеленное и неохмеленное сусло, а также в контрольной группе в течение двух недель исследования представлены в таблице 2, где RI - индекс репарации; Cv - коэффициент вариации; Iac - индекс накопления цитогенетических нарушений.

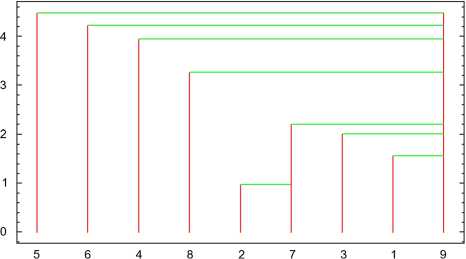

Для выявления схожести цитогенетических эффектов употребления образцов охмеленного и неохмеленного сусла нами был проведен кластерный анализ полученных результатов (рисунок 1, таблица 3).

Обозначения в таблице 3: К1 - контрольная группа (взятие пробы до употребления экстракта), К2 - контрольная группа (взятие пробы через неделю, в течение которой испытуемые употребляли экстракт), К3 - контрольная группа (взятие пробы спустя неделю после прекращения употребления экстракта), Бх1 - не-охмеленная группа (взятие пробы до употребления неохмеленного сусла), Бх2 -неохмеленная группа (взятие пробы через неделю, в течение которой испытуемые употребляли неохмеленное сусло), Бх3 - неохмеленная группа (взятие пробы спустя неделю после прекращения употребления неохмеленного сусла), Ох1 - охмеленная группа (взятие пробы до употребления охмеленного сусла), Ох2 - охмеленная группа (взятие пробы через неделю, в течение которой испытуемые употребляли охмеленное сусло), Ох3 - охмеленная группа (взятие пробы спустя неделю после прекращения употребления охмеленного сусла).

Дендрограмма кластерных расстояний между сериями экспериментов, построенная на основании значений индекса репарации и индекса накопления цитогенетических нарушений (средние значения, медианы и коэффициенты вариации) в клетках буккального эпителия обследованных лиц, употреблявших охмеленное и неохмеленное сусло, а также в контрольной группе, не показало четкого вы- высказанную мысль о том, что образцы охмеленного и неохмеленного сусла не оказывают влияния на индекс репарации и индекс накопления цитогенетических нарушений.

деления кластеров, что подтверждает ранее

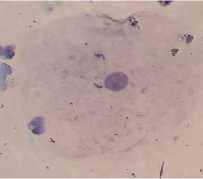

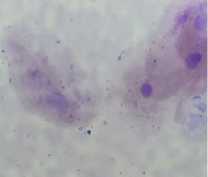

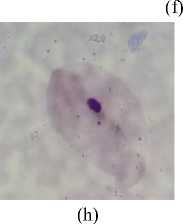

(a)

(b)

(e)

(c)

(d)

(g)

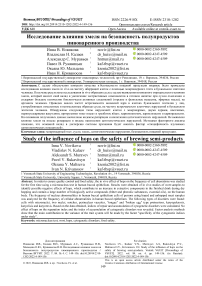

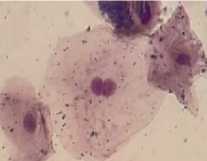

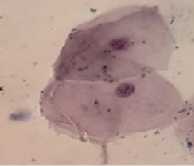

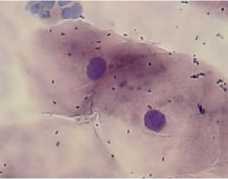

Рисунок 1. Клетки буккального эпителия человека с: (a) насечкой; (b) кариорексисом; (c) протрузией типа «язык»;

(d) двумя ядрами; (e) микроядром; (f) перинуклеарной вакуолью; (g) кариолизисом; (h) кариопикнозом

Figure 1. Human buccal epithelial cells with (a) notch, (b) karyorexis, (c) tongue-like protrusion, (d) two nuclei, (e) micronucleus, (f) perinuclear vacuole, (g) karyolisis, (h) karyopiknosis

Таблица 2.

Индекс репарации и индекс накопления цитогенетических нарушений в буккальном эпителии человека в контрольной группе и у лиц, употреблявших охмеленное и не охмеленное сусло

Table 2.

Index of reparation and index of accumulation of cytogenetic disorders in human buccal epithelium in the control group and in persons who consumed hoped and unhopped wort

|

Показатель Indicator |

Контроль | Control |

Без хмеля | Without hops |

С хмелем | With hops |

||||||

|

Образец 1 Sample 1 |

Образец 2 Sample 2 |

Образец 3 Sample 3 |

Образец 1 Sample 1 |

Образец 2 Sample 2 |

Образец 3 Sample 3 |

Образец 1 Sample 1 |

Образец 2 Sample 2 |

Образец 3 Sample 3 |

|

|

RI |

22,71 ± 9,0 Ме = 14,5 |

19,45 ± 7,0 Ме = 12 |

19,26 ± 5,2 Ме = 17 |

16,72 ± 4,0 Ме = 12,8 |

28,53 ± 15,6 Ме = 9,4 |

8,4 ± 2,1 Ме = 7,3 |

17,06 ± 4,0 Ме = 12,8 |

28,5 ± 15,6 Ме = 16,6 |

22,9 ± 2,1 Ме = 13,1 |

|

Cv , % |

115 |

101 |

80,1 |

85,1 |

197 |

88,6 |

79,5 |

61,7 |

108,3 |

|

Iac |

6,7 ± 3,6 Ме = 1,9 |

2,3 ± 0,6 Ме = 1,7 |

2,4 ± 1,0 Ме = 0,6 |

11,1 ± 4,0 Ме = 2,7 |

7,9 ± 5,3 Ме = 1,9 |

2,6 ± 1,6 Ме = 2,5 |

3,5 ± 0,9 Ме = 2,18 |

3,3 ± 2,8 Ме = 1,9 |

2,6 ± 1,2 Ме = 1,2 |

|

Cv, % |

153 |

69,7 |

125 |

128 |

29,8 |

27,5 |

84,2 |

66,9 |

150 |

Как следует из анализа дендрограммы, нельзя выделить отдельные кластеры, группирующие отдельные серии экспериментов, т. е. можно говорить о том, что употребление такого рода напитков не сказывается на изучаемых цитогенетических показателях клеток буккаль-

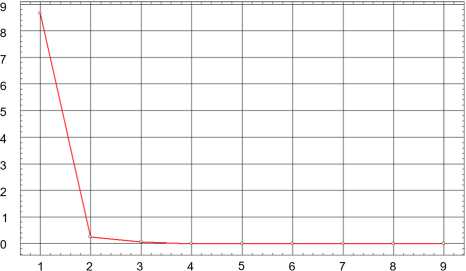

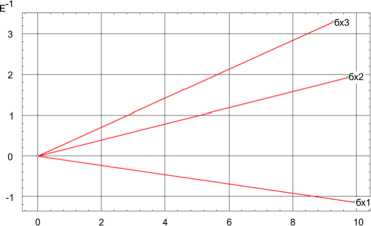

Нами был проведен факторный анализ. Результаты факторного анализа представлены на рисунке 3 (таблица 4). Факторный анализ позволил выявить один фактор, отражающий 96,37% дисперсии системы.

ного эпителия человека.

Таблица 3.

Кластерные расстояния между сериями экспериментов по употреблению обследуемыми охмеленных и неохмеленных образцов, вычисленные на основании индекса репарации и индекса накопления цитогенетических нарушений (средние значения, медианы и коэффициенты вариации) в буккальных эпителиоцитов

Table 3. Cluster distances between series of experiments on consumption of hoped and unhopped samples by the subjects, calculated on the basis of the reparation index and the cytogenetic disturbance accumulation index (mean values, medians, and coefficients of variation) in buccal epithelial cells

|

К1 |

К2 |

К3 |

Бх1 |

Бх2 |

Бх3 |

Ох1 |

Ох2 |

|

|

К2 |

2,587 |

|||||||

|

К3 |

2,316 |

2,228 |

||||||

|

Бх1 |

3,01 |

4,044 |

4,53 |

|||||

|

Бх2 |

3,993 |

3,771 |

5,2 |

4,967 |

||||

|

Бх3 |

4,962 |

3,353 |

5,114 |

4,196 |

5,235 |

|||

|

Ох1 |

2,375 |

0,984 |

2,066 |

3,372 |

4,329 |

3,146 |

||

|

Ох2 |

3,759 |

2,55 |

4,01 |

4,649 |

4,159 |

4,102 |

2,824 |

|

|

Ох3 |

1,574 |

1,939 |

1,726 |

4,154 |

4,306 |

4,814 |

2,08 |

3,214 |

Рисунок 2. Дендрограмма кластерных расстояний между сериями экспериментов по употреблению охмеленных и неохмеленных образцов

-

Figure 2. Dendrogram of cluster distances between series of experiments on hoped and unhopped samples

Рисунок 3. График собственных значений факторов (ось Y) относительно номеров факторов (ось X)

-

Figure 3. Graph of the eigenvalues of the factors (Y-axis) relative to the numbers of factors (X-axis)

Рисунок 4. Факторный анализ результатов экспериментов по влиянию употребления охмеленных и неохмеленных образцов на индекс репарации и индекс накопления цитогенетических нарушений

-

Figure 4. Factor analysis of the results of experiments on the effect of using hoped and unhopped samples on the reparation index and cytogenetic disorders accumulation index

Таблица 4. Собственные значения и процент объясняемой дисперсии факторов

Table 4.

Eigenvalues and percentage of explained variance of factors

|

Фактор | Factor |

1 |

2 |

|

Собственные значения | Eigenvalues |

8,674 |

0,261 |

|

Дисперсия, % | Dispersion, % |

96,37 |

2,9 |

|

Накопленная дисперсия, % | Cumulative var., % |

96,37 |

99,27 |

Заключение

Получены результаты исследования in vivo образцов сусла с целью выявления возможного отрицательного влияния хмеля, который вносит вклад в увеличение экстрактивных компонентов в готовом напитке при сухом охмелении и содержит большое количество биологически активных соединений (горькие и фенольные вещества, эфирные масла), на организм человека.

Проведен анализ частот встречаемости аномалий ядра в клетках буккального эпителия у лиц, употребляющих охмеленные и неохме-ленные образцы сусла, на частоту встречаемости клеточных нарушений в буккальном эпителии человека. Обнаружены следующие типы нарушений: клетки с микроядрами, двумя ядрами, насечками, перинуклеарными вакуолями, протрузиями типа «язык» и «разбитое яйцо», кариопикнозом, кариолизисом и кариорекси-сом. На основании полученных данных вычислены индексы репарации (RI) и накопления цитогенетических нарушений (Iac).

Не выявлено влияние хмеля на индекс репарации и индекс накопления цитогенетических нарушений. Методами факторного анализа показано, что основной вклад в дисперсию системы признаков будет вносить фактор «специфичность изучаемых цитогенетических показателей».

Список литературы Исследование влияния хмеля на безопасность полупродуктов пивоваренного производства

- Malowicki M. G., Shellhammer T. H. Isomerization and degradation kinetics of hop (Humulus lupu-lus) acids in a model wort-boiling system // Journal of agricultural and food chemistry. 2005. 53. № 11. С. 4434-4439. https://doi.org/10.1021/jf0481296.

- Jaskula B., Goiris K., van Opstaele F., Rouck G. de, Aerts G., Cooman L. de. Hopping technology in re-lation to α-acids isomerization yield, final utilization, and stability of beer bitterness // Journal of the American Society of Brewing Chemists. 2018. 67. № 1. С. 44-57. https://doi.org/10.1094/ASBCJ-2009-0106-01.

- Новикова И. В., Рукавицын П. В., Муравьев А. С. Оптимизация технологических параметров процесса сухого охмеления с разработкой методики интегральной оценки качества пива // Хранение и перера-ботка сельхозсырья. 2021. № 3. С. 163-175. https://doi.org/10.36107/spfp.2021.234.

- Новикова И. В., Рукавицын П. В., Муравьев А. С. Влияние основных параметров процесса сухого охмеления на физико-химические показатели пива // Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов. 2018. 6 (53). С. 9-17.

- Калаев В. Н., Артюхов В. Г., Нечаева М. С. Микроядерный тест буккального эпителия ротовой полости человека: проблемы, достижения, перспективы // Цитология и генетика. 2014. 48. № 6. С. 62-80.

- Юрченко В. В. Микроядерный тест на буккальных эпителиоцитах человека. // Полиорганный микроядерный тест в эколого-гигиенических исследованиях / Ю. А. Рохманин. М.: Гениус, 2007.

- Гернет М. В., Кобелев К. В., Грибкова И. Н. Исследование влияния состава сырья на качество и безопасность готового пива. Часть I. Влияние состава зернового и сахаросодержащего сырья на образование летучих компонентов в пиве // Пиво и напитки. 2015. № 2. С. 32-37.

- Гернет М. В. Перспективы расширения ассортимента напитков брожения для пивоваренных заводов малой мощности // Пиво и напитки. 2017. С. 14-17.

- Podeszwa T., Harasymm Joanna. New methods of hopping dryhopping and their impact on sensory properties of beer // Acta Innovations. 2016. № 21. С. 79-86.

- Haseleu G., Intelmann D., Hofmann T. Identification and RP-HPLC-ESI-MS/MS quantitation of bit-ter-tasting beta-acid transformation products in beer // Journal of agricultural and food chemistry. 2009. 57. № 16. С. 7480-7489. https://doi.org/10.1021/jf901759y.

- Чеснокова А. Н., Луцкий В. И. Пренилхалконы хмеля обыкновенного (Humulus lupulus L.): выделение, строение, перспективы использования // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Биология. Экология. 2008. 1. № 2. С. 94-96.

- Taylor A. W., Barofsky E., Kennedy J. A., Deinzer M. L. Hop (Humulus lupulus L.) proanthocyanidins characterized by mass spectrometry, acid catalysis, and gel permeation chromatography // Journal of agricultural and food chemistry. 2003. 51. № 14. С. 4101-4110. https://doi.org/10.1021/jf0340409.

- van Opstaele F., Causmaecker B. de, Aerts G., Cooman L. de. Characterization of novel varietal floral hop aromas by headspace solid phase microextraction and gas chromatography-mass spectrometry/olfactometry // Journal of agricultural and food chemistry. 2012. 60. № 50. С. 12270-12281. https://doi.org/10.1021/jf304421d.