Исследование влияния внутривенного введения крысам Na 2ЭДТА и полиглюкина на дыхание и кровяное давление при глубокой гипотермии

Автор: Арокина Надежда Константиновна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 1, 2014 года.

Бесплатный доступ

Изучалось влияние внутривенных инъекций Na 2·ЭДТА и полиглюкина (декстрана) на дыхание и уровень кровяного давления в терминальной стадии глубокой гипотермии, после прекращения дыхания. Белых крыс-самцов породы Вистар охлаждали в воде температурой 9-10°С. Остановка дыхания происходила при температуре в прямой кишке 15-16°С (в мозге 16,5-18,0°С), после этого крыс извлекали из воды. Затем первой группе крыс вводили Na 2ЭДТА, второй группе - полиглюкин, а третьей группе - оба препарата. Контрольным животным инъекций не производили, после извлечения из воды дыхание у них не восстановилось. Показано, что у всех опытных групп крыс наблюдалось восстановление дыхания. Частота дыхания у крыс, которым вводили Na 2ЭДТА, повышалась до 25-30 циклов/мин, а у крыс, которым вводили только полиглюкин - до 5-12 циклов/мин. Введение полиглюкина способствовало поддержанию кровяного давления на уровне 60-80 мм рт.ст. при низкой температуре тела (13-14 0С). Показано, что совместное применение Na 2ЭДТА и полиглюкина обеспечивает более быстрое восстановление дыхания после его остановки. Однако, основным фактором, стимулирующим дыхание после его прекращения при глубокой гипотермии, является снижение концентрации ионов кальция в крови.

Гипотермия, кровяное давление, ионы кальция, дыхание, полиглюкин, na 2эдта

Короткий адрес: https://sciup.org/146116497

IDR: 146116497 | УДК: 612.592:612.2

Текст научной статьи Исследование влияния внутривенного введения крысам Na 2ЭДТА и полиглюкина на дыхание и кровяное давление при глубокой гипотермии

Введение. Проблема сохранения дыхательной функции у человека, находящегося в состоянии глубокой гипотермии, имеет важное теоретическое и практическое значение. После прекращения дыхания, реанимация представляет труднейшую задачу. Возникает вопрос: Возможно ли снизить температуру наступления холодового паралича дыхания и расширить температурные пределы сохранения жизнеспособности гомойотермных организмов? Известно, что при развитии холодового стресса клеток происходит рост концентрации Са2+ в цитозоле выше нормы. При охлаждении повреждается структура фермента АТФ-азы, с помощью которого синтезируется АТФ, уменьшение синтеза АТФ ведет к понижению выработки энергии в клетке. Поэтому замедляется энергоемкий процесс выведения излишков Са2+ из цитозоля во внеклеточную среду, в клетке возникает комплекс метаболических нарушений, повреждаются структурные элементы (Hochachka, 1986; Асланиди и др., 1997; Boutilier, 2001). Замедлить развитие холодового стресса клеток и снизить температуру наступления холодового паралича дыхательного центра у гомойотермного организма можно, уменьшив внеклеточную концентрацию Са2+ в крови (Асланиди и др., 1997; Арокина, 2002). Очевидно, что снижение концентрации Са2+ в крови уменьшит градиент концентрации Са2+ между цитозолем клеток и межклеточной средой, что снизит энергетические расходы на процесс выведения избытка Са2+ из клетки. Ранее нами было показано, что уменьшение концентрации Са2+ в крови на 20-30% с помощью внутривенного введения Na2ЭДTA (динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты) у крыс, охлажденных до температуры тела 25-22 °C, вызывает повышение интенсивности холодовой мышечной дрожи, частоты и амплитуды дыхания (Иванов и др., 2000; Boutilier, 2001; Арокина, 2002). При глубокой гипотермии остановка дыхания приводит к нарушениям в работе сердца, резкому падению кровяного давления. Поэтому на этой стадии гипотермии необходимо применять препараты, активизирующие дыхание и стабилизирующие работу сердечнососудистой системы.

Целью данного исследования было исследование эффектов внутривенного введения крысам Na2ЭДTA и полиглюкина на дыхание, кровяное давление в терминальной стадии глубокой гипотермии, после прекращения дыхания.

Методика. Эксперименты были выполнены на крысах-самцах породы Вистар массой 300±16 г. Под уретановым наркозом (125 мг/ 100 г) вводили катетеры в бедренные вену и артерию. Регистрировали электрокардиограмму, температуру в прямой кишке, в области продолговатого мозга (медно-константановые термопары), частоту дыхания и артериальное давление. Концентрацию ионов кальция в пробах крови определяли с помощью кальциевых ионоселективных электродов. Охлаждение крыс производили в ванне с водой 9-10°С в течение 60-80 мин; после остановки дыхания животных извлекали из воды.

Было проведено 3 серии экспериментов и одна контрольная. В первой серии через 2-3 мин после остановки дыхания и извлечения крыс из воды в бедренную вену за 4 минуты вводили 1 мл 0,5% раствора №2ЭДТА. Пробы крови (объемом 0,3 мл) брали из бедренной вены до охлаждения, до введения Ка2ЭДТА, на 8-й минуте от начала введения. Во второй серии крысам (также через 2-3 мин после извлечения из воды) в течение 3-х мин вводили 4 мл полиглюкина (кровезаменитель, 6% раствор декстрана). А в третьей серии вводили оба препарата: сначала полиглюкин и через 2 мин Na2ЭДTA. Температура растворов была 15-16°С. Контрольным животным после остановки дыхания и извлечения их из воды ничего не вводили. После извлечения из воды

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2014. № 1 регистрацию физиологических параметров у выживших крыс продолжали в течение 1,5 часов. Обработка данных производилась с использованием программы Statistica.

Результаты и обсуждение. В исходном состоянии у всех крыс (п=35) ректальная температура (Тр) была равна Зб,2±0,2°С, мозга (Тм) -36,0±0,3°С, частота дыхания (ЧД) - 94±6 циклов/мин, частота сердечных сокращений (ЧСС) - 452±б ударов/мин, артериальное давление (АД) - 110±4 мм рт.ст. После погружения в воду температура в прямой кишке начинала снижаться. Первые 10 мин скорость понижения ректальной температуры достигала 0,7±0,1°/мин, затем она постепенно уменьшалась до 0,15±0,02°/мин.

В контрольной группе крыс (п=14) инъекций не производили. У этих крыс дыхание остановилось при ректальной температуре 15,б±0,2°С и температуре мозга 17,0±0,2°С; после извлечения из воды дыхательные движения не наблюдались (табл. 1).

Таблица 1 Изменение физиологических параметров в контроле до и после остановки дыхания при глубокой гипотермии (n=14, М±т)

|

Показатели, единицы |

Время до остановки дыхания, крыса в воде 9-10° |

Остановка дыхания, извлечение из воды (мин) |

Время после остановки дыхания |

|||

|

30 мин |

20 мин |

10 мин |

10 мин |

20 мин |

||

|

Тр, с° |

22,4±0,8 |

19,6±0,4 |

17,3±0,3 |

15,6±0,2 |

14,4±0,3 |

14,НОД |

|

Тм, С° |

24,9±0,7 |

21,7±0,5 |

18,9±0,3 |

17,0±0,2 |

15,9±0,2 |

15,7±0,2 |

|

ЧД, цикл/мин |

60,2±4,8 |

41,5±3,0 |

20,3±3,3 |

0,6±0,3 |

0 |

0 |

|

АД, мм рт.ст. |

86,Н2,3 |

83,6±2,9 |

79,Н4,2 |

42,6±5,0 |

16,4±5,0 |

2,7±1,0 |

|

ЧСС,удар/мин |

183,0±13,3 |

125,8±7,7 |

82,6±2,4 |

51,4±5,3 |

25,6±4,1 |

11,5±2,1 |

Таблица 2

Изменение ректальной температуры и температуры мозга у крыс опытных серий №1 (Nai-ЭДТА, п=8), №2 (полиглюкин, п=5) и №3 (полиглюкин и Па2ЭДТА, п=8) до и после остановки дыхания при глубокой гипотермии (М±т)

|

Название серии |

Температура, С° |

За 30 мин до извлечения крыс из воды |

Остановка дыхания, извлечение из воды (мин) |

Время после извлечения крыс из воды |

||

|

30 мин |

60 мин |

90 мин |

||||

|

Серия 1 Ма2ЭДТА |

Тр |

19,7±0,5 |

150,±0,2 |

14,3±0,2 |

14,4±0,2 |

14,4±0,2 |

|

Тм |

22,НО,7 |

16,3±0,1 |

15,7±0,2 |

16,2±0,2 |

16,6±0,1 |

|

|

Серия 2 полиглюкин |

Тр |

20,6±0,9 |

15,6±0,4 |

14,2±0,4 |

13,8±0,5 |

13,4±0,4 |

|

Тм |

23,2±0,7 |

17,7±0,2 |

16,5±0,3 |

16,0±0,3 |

16,0±0,2 |

|

|

Серия 3 полиглюкин, №2ЭДТА |

Тр |

19,9±0,8 |

15,9±0,6 |

14,3±0,5 |

14,НОД |

13,9±0,4 |

|

Тм |

23,4±0,5 |

18,0±0,4 |

16,4±0,2 |

16,3±0,2 |

16,НОД |

|

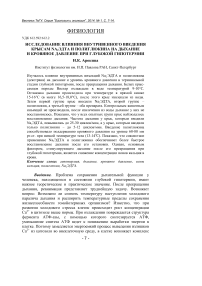

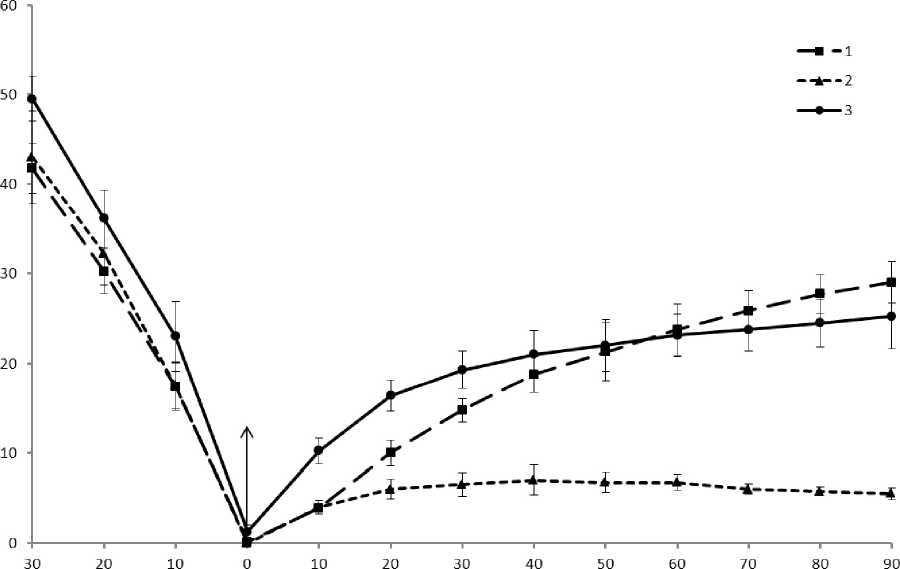

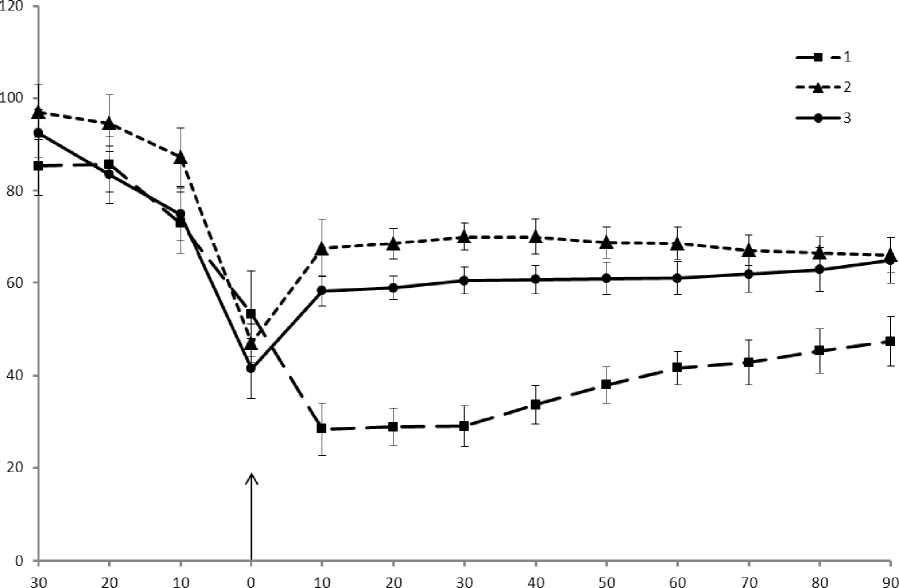

В табл. 2 приведены значения температуры в прямой кишке и в мозге для трех опытных групп животных, измеренные за 30 минут до извлечения крыс из воды, при остановке дыхания, а также через 30, 60 и 90 мин после извлечения из воды. На рисунках приведены графики изменения частоты дыхания (рис. 1), артериального давления (рис. 2) и частоты сердечных сокращений (рис. 3) для трех опытных групп крыс. Представлены данные, зарегистрированные за 30 минут до извлечения крыс из воды, и в течение 1,5 часов после этого.

Рис. 1 . Сравнение эффектов стимуляция дыхания с помощью внутривенных инъекций крысам Па2ЭДТА (1), полиглюкина (2), и совместного применения этих препаратов (3) при глубокой гипотермии: по оси абсцисс — время опыта в минутах; по оси ординат — частота дыхания, циклов/мин; стрелка обозначает момент извлечения крыс из воды после прекращения дыхания.

В опытной группе № 1 (п=8) после остановки дыхания наблюдались колебания АД от 10 до 40 мм рт. ст., возникали сердечные аритмии. Через 2-3 минуты после извлечения животных из воды им внутривенно за 4 минуты вводили 1 мл 0,5% раствор КазЭДТА. К 10-й минуте от момента извлечения из воды дыхание постепенно восстанавливалось, хотя оно было редкое (в среднем 3,9±0,4 циклов/мин). На 30-й минуте ЧД повысилась до 14,8=1=1,3 циклов/мин, АД было 29,0±4,5 мм рт. ст., ЧСС 58,3±2,б ударов/мин. Через 1,5 часа ЧД возросла до 29,0±2,3 цикла/мин., АД было 47,3±5,3 мм рт. ст., ЧСС 73,5±2,3 ударов/мин.

Во 2-й опытной серии крысам (п=5) через 2-3 минуты после - 10 - извлечения из воды вводили полиглюкин. На 10-й минуте от момента извлечения животных из воды ЧД была 4,0±0,7 циклов/мин, к 30-й минуте ЧД была 6,5±1,3 циклов/мин, при этом АД возросло до 70,0±2,9 мм рт. ст., ЧСС - 65,5±3,3 ударов/мин. А через 1,5 часа ЧД так и осталось на низком уровне 5,5±0,7 циклов/мин. В то же время АД держалось на довольно высоком уровне бб,0±3,8 мм рт. ст. при ЧСС в 62,5±3,1 ударов/мин.

Рис. 2 . Изменение уровня артериального давления до и после внутривенного введения крысам НазЭДТА (1), полиглюкина (2), и совместного применения этих препаратов (3) при глубокой гипотермии: по оси абсцисс - время опыта в минутах;

по оси ординат - артериальное давление, мм рт. ст.; остальные обозначения как на рис.1.

В 3-й опытной серии крысам (п=8) через 2-3 мин после извлечения из воды сначала вводили 4 мл полиглюкина (за 3 мин), и еще через 2 мин вводили 1 мл 0,5% раствор Na2 ЭДТА (за 4 мин). В этой группе животных ЧД через 10 мин от момента извлечения из воды была 10,3±1,4 циклов/мин. К 30-й мин ЧД повысилась до 19,3±2,1 циклов/мин, АД было 56.8±3.2 мм рт. ст., ЧСС 64.4±2.7 ударов/мин. Через 1,5 часа ЧД возросла до 25,3±3,6 циклов/мин, АД 64,9±5,1 мм рт.ст., ЧСС бб,3±3,0 ударов/мин.

Измерение концентрации кальция в крови показало, что перед охлаждением опытных крыс группы №1 [Са2+] в крови была 1,01±0,02 мМ, перед введением №2ЭДТА - 1,07±0,01 мМ, на 8-й минуте от начала введения препарата - 0,81±0,02 мМ.

Рис. 3. Изменение частоты сердечных сокращений до и после внутривенного введения крысам Иа2ЭДТА (1), полиглюкина (2), и совместного применения этих препаратов (3) при глубокой гипотермии: по оси ординат - частота сердечных сокращений, ударов/мин; остальные обозначения как на рис.1.

У крыс группы № 3 до охлаждения [Са2+] в крови была 0,98±0,02 мМ, перед первым введением Na2ЭДTA [Са2+] была 1,22±0,01 мМ, на 8-й минуте от начала введения препарата понизилась до 0,80±0,02 мМ. Таким образом, уровень ионов кальция в крови понижался после внутривенного введения Na2ЭДTA примерно на 20% от нормы. У контрольных животных после извлечения из воды [Са2+] была повышена - 1,22±0,03 мМ, еще через 10-20 мин - 1,27±0,03 мМ.

Эффект восстановления дыхания после его холодового паралича наблюдался в экспериментах с введением Na2ЭДTA - серия № 1, а также в серии № 3, где Na2ЭДTA вводили после полиглюкина. Причем дыхание было восстановлено без специального согревания животного. Можно видеть, что у крыс в серии № 1 артериальное давление было ниже, чем в серии № 3, хотя частота дыхания достоверно не отличалась. Установлено, что введение полиглюкина (серии № 2 и № 3) обеспечивало поддержание более высокого уровня артериального давления, чем при введении одного Na2ЭДTA (серия №1). Очевидно, что введение в кровяное русло полиглюкина может быть фактором, стабилизирующим работу сердца при глубокой гипотермии и повышающим вероятность выживания крыс. Имеются данные, что введение полиглюкина может снижать уровень ионов калия в крови,

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2014. № 1

повышая резистентность сердца к охлаждению (Потехина и др., 2008).

Представляют интерес результаты в группе крыс № 2. При введении полиглюкина не наблюдалось повышения частоты дыхания выше 10-12 циклов/мин, хотя кровяное давление было достаточно высокое (около 70 мм рт. ст.). Это еще раз подтверждает сделанные нами ранее (Иванов и др., 2000) выводы о том, что именно снижение концентрации ионов кальция в крови (примерно на 20%) стимулирует рост частоты дыхания при гипотермии. Поскольку нам удалось длительно поддерживать жизнеспособность крыс при низких температурах тела и мозга, можно полагать, что эти животные могут находиться в состоянии гипометаболизма, перенося сильное охлаждение, как и зимнеспящие животные (Breukelen, Martin, 2002; Крамарова и др., 2009).

Заключение. Проведенные эксперименты подтверждают ведущую роль нарушения регуляции баланса ионов кальция в клетках дыхательного центра при холодовом параличе дыхательной функции гомойотермного организма. Полученные результаты показали, что при глубокой гипотермии увеличивается время, когда организм даже в отсутствии дыхания сохраняет жизнеспособность, а нарушения в деятельности дыхательного центра еще обратимы. Согревание организма, находящегося в состоянии глубокой гипотермии, в условиях недостаточного энергоснабжения тканей и органов, может ускорить гибель. Поэтому методы реанимации без согревания могут иметь свои преимущества.

STUDY OF THE INFLUENCE OF INTRAVENOUS INJECTION IN RATS NA2EDTA AND POLYGLUCINUM ON BREATHING RESTORE AND BLOOD PRESSURE

AT DEEP HYPOTHERMIA

Арокина Н.К. Исследование влияния внутривенного введения крысам №2ЭДТА и полиглюкина на дыхание и кровяное давление при глубокой гипотермии / Н.К. Арокина // Вести. ТвГУ. Сер. Биология и экология. 2014. № 1. С. 7-14.

- 14 -

Список литературы Исследование влияния внутривенного введения крысам Na 2ЭДТА и полиглюкина на дыхание и кровяное давление при глубокой гипотермии

- Арокина Н.К. 2002. Стимуляция кожных терморецепторов и холодовой дрожи с помощью инъекций ЭДТА при глубокой гипотермии//Сенсорные системы. Т. 16. № 3. С. 238-244.

- Асланиди К.Б., Асланиди Г.В., Вачадзе Д.М., Зинченко В.П., Лабас Ю.А., Потапова Т.В. 1997. О возможном участии ионного стресса в холодовой гибели клеток//Биологические мембраны. Т. 14. № 1. С. 50-64.

- Иванов К.П., Арокина Н.К., Волкова М.Ф., Морозов Г.Б., Чихман В.Н., Солнушкин С.Д. 2000. Блокада механизмов холодового паралича физиологических функций//Рос. физиол. журн. им. И.М. Сеченова. Т. 86. № 6. С. 692-702.

- Крамарова Л.И., Зиганшин Р.Х., Гахова Э.Н. 2009. Эндогенные гипометаболические-гипотермические факторы и их возможное применение для жизни в холоде//Биоорг. химия. Т. 35. № 5. С. 597-609.

- Потехина И.Л., Федоров Г.С., Иванов К.П. 2008. Стимуляция деятельности сердца при глубокой гипотермии без отогревания тела//Докл. Академии наук. Т. 422. № 1. С. 1-3.

- Boutilier R.G. 2001. Mechanisms of cell survival in hypoxia and hypothermia//J. Еxper. Biol. V. 204. P. 3171-3181.

- Breukelen F., Martin S.L. 2002. Molecular biology of thermoregulation invited review: molecular adaptations in mammalian hibernators: unique adaptations or generalized responses?//J. Appl. Physiol. V. 92. P. 2640-2647.

- Hochachka P.W. 1986. Defense strategies against hypoxia and hypothermia//Science. V. 231. № 4755. P. 234-241.