Исследование возможности использования космических снимков для выявления археологических объектов

Автор: Багаутдинов Риза Салихович, Копенков Василий Николаевич, Сергеев Владислав Викторович, Мышкин Владимир Николаевич, Трибунский Сергей Александрович

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Обработка изображений: Восстановление изображений, выявление признаков, распознавание образов

Статья в выпуске: 3 т.39, 2015 года.

Бесплатный доступ

В работе рассмотрены вопросы применимости космических снимков, полученных в результате дистанционного зондирования Земли, для выявления археологических объектов - курганных могильников, широко распространённых в степных районах Самарской области. Сформулированы требования к космическим снимкам, при выполнении которых может быть решена поставленная задача. Предложены методы компьютерной обработки снимков, обеспечивающей улучшение дешифрируемости снимков (повышение качества распознавания объектов) человеком-оператором.

Археологические объекты, курганные могильники, космические снимки земли, компьютерная обработка, улучшение дешифрируемости

Короткий адрес: https://sciup.org/14059590

IDR: 14059590

Текст научной статьи Исследование возможности использования космических снимков для выявления археологических объектов

Изучение памятников древней материальной культуры (археологических объектов) является предметом большого интереса для широкого круга историков, краеведов, археологов и других специалистов. Изучение научной литературы и архивных материалов, имеющихся в археологических лабораториях Самарского государственного университета, Поволжской государственной социально-гуманитарной академии, Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина, позволило нанести на карту Самарской области археологические объекты на степных территориях, прилегающих к населённым пунктам Берёзки, Новоберёзовский, Дубовый Умёт, Нефтегорск, Семёновка, Верхнесъезжее, Зуевка, Кулешовка и др. Большинство этих археологических объектов представляют собой курганные могильники [1, 2]. Они продолжают выявляться (случайно или в результате целенаправленных полевых работ) и в настоящее время, что даёт основание утверждать, что территория области ещё недостаточно изучена с точки зрения археологии и на ней имеется большое число до сих пор не обнаруженных курганных могильников.

К сожалению, полевые работы по выявлению археологических объектов при весьма низкой результативности являются чрезвычайно затратными по времени, трудоёмкости и финансам. Поэтому представляет интерес исследование альтернативных решений этой задачи, основанных на новых информационных технологиях космического дистанционного зондирования Земли и компьютерной обработки изображений [3].

Требования к характеристикам космических снимков

Для участков территории Самарской области, на которых выявлены археологические объекты (курганные могильники), был осуществлён подбор кос- мических снимков – данных дистанционного зондирования Земли в оптическом диапазоне длин волн – из следующих информационных источников:

-

• регионального банка данных космических снимков Самарской области [4],

-

• архива Центра приёма и обработки космической информации СГАУ [7],

-

• архива Инженерно-технологического центра «СКАНЭКС» [8],

-

• архива Института космических исследований РАН [9].

Подобраны изображения, полученные в период с 2007 по 2014 г. со спутников (космических аппаратов), перечисленных ниже в табл. 1. Примеры фрагментов изображений, содержащих известные археологические объекты (около поселка Новоберёзовский), представлены на рис. 1, 2.

Табл. 1. Рассматриваемые спутники

|

Данные ДЗЗ, полученные при исп. |

Страна-разработчик |

Детальность снимков, в метрах |

Число каналов (цветов) |

Пикселов на диаметр объекта |

|

КА Terra |

США |

250 |

36 |

0,03-0,12 |

|

КА Aqua |

США |

250 |

36 |

0,03-0,12 |

|

КА SPOT-2 |

Франция |

20 |

3 |

0,35-1,5 |

|

КА SPOT-4 |

Франция |

20 |

3 |

0,35-1,5 |

|

КА IPS-P5 |

Индия |

2,5 |

1 |

3-12 |

|

КА IPS-P6 |

Индия |

25 |

4 |

0,3-1,2 |

|

КА UK-DMC |

Великобритания |

22 |

4 |

0,3-1,4 |

|

КА EROS-A |

Израиль |

2 |

1 |

3,5-15 |

|

КА EROS-B |

Израиль |

0,7 |

1 |

10-43 |

|

Аэрофото съёмка |

Россия |

0,3 |

1 |

20-70 |

Курганные могильники, как правило, проявляются на земной поверхности как слабоконтрастные радиально-симметричные (дискообразные) объекты диаметром от 7 до 30 метров. При известной детальности

(пространственном разрешении) цифровых изображений несложно оценить число пикселов, приходящихся на диаметр объекта (см. последний столбец табл. 1).

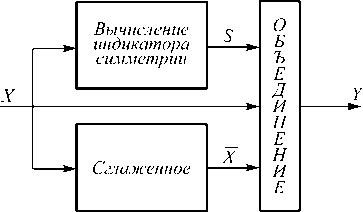

Рис. 1. Фрагмент изображения со спутника IPS-P5

На рисунке белыми окружностями отмечено положение двух известных курганных могильников. Эти могильники с трудом детектируются (визуальное обнаружение) на данном изображении с разрешением 2,5 м в 1 пикселе. Однако их координаты и размер достаточно тяжело определить в силу отсутствия информации о цвете подстилающей поверхности.

Использование доступных цветных снимков на данную территорию (после процедур повышения разрешения изображений получаем изображение с разрешением порядка 10 м в 1 пикселе) не позволяет определить местоположение могильников. Как видно из представленных на рис. 2 фрагментов, курганные мо- гильники визуально не выявляются.

Рис. 2. Фрагмент изображения со спутников SPOT-4 (слева) и UK-DMC (справа)

На основании визуального анализа изображений различного разрешения с целью обнаружения (детектирования) на них курганных могильников (радиально-симметричных объектов) было выявлено, что обнаружение возможно лишь в случае, если диаметр объектов превышает 5–7 пикселов изображения. Для более мелких объектов визуальное детектирование невозможно либо неоднозначно, кроме того, признак радиальной симметрии (описанный в статье далее) вычисляется с большой случайной погрешностью, что ведёт к высокой вероятности ошибок ложного обнаружения. Из этого следует, что детальность космических снимков должна быть выше 0,5–0,7 метров. Из всего множества подобранных космических изображений этому требованию удовлетворяют только снимки со спутника EROS-B и результаты аэрофото- съёмки. К сожалению, эти снимки являются одноканальными (чёрно-белыми), в них отсутствует потенциально важная информация о цвете зондируемой поверхности Земли. В дальнейших исследованиях целесообразно перейти на использование многоканальных (цветных) снимков сверхвысокого разрешения со спутников: GeoEye, IKONOS, QuickBird, WorldView, RapidEye, Ресурс-ДК, Ресурс-П, которые на данном этапе работ были недоступны для авторов.

Компьютерная обработка космических снимков

В части методов компьютерной обработки изображений, направленных на тематическое дешифрирование снимков и распознавание археологических объектов, авторы предлагают новые методы и вычислительные алгоритмы:

-

• выделения областей с локальными радиальносимметричными вариациями функции яркости,

-

• адаптивного усиления контраста изображений в указанных областях.

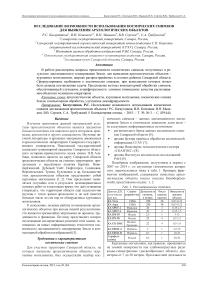

Локальные радиально-симметричные вариации функции яркости могут быть детектированы с помощью описываемого ниже алгоритма обработки изображения в режиме скользящего окна. Размер окна должен быть таким, чтобы полностью охватывать радиально-симметричный объект, его конкретное значение в пикселах зависит от физических размеров объекта и детальности (пространственного разрешения) изображения. Для удобства изложения введём локальную систему дискретных координат с началом в центре окна (см. рис. 3).

Рис. 3. Схема отбора пикселов в окне обработки

Проведём от начала координат в окне восемь лучей так, как показано на рисунке, и сформируем восемь одномерных последовательностей дискретных значений яркости изображения:

-

{ х , (1), х , (2),..., х , ( n ),..., х , ( R ) } 8 = 1, (1)

где R (целое число) – число значений, взятых по лучу, т.е. радиус рабочей области окна обработки.

Для вертикальных и горизонтальных лучей в последовательности (1) включаются непосредственно пикселы обрабатываемого изображения. Для диагональных лучей значения яркости, включаемые в последовательности, определяются с помощью интерполяции так, чтобы шаги между ними на плоскости изображения были одинаковы по всем лучам.

Далее одномерные последовательности усредняются по лучам, т.е. формируется средняя последовательность:

x ( n ) = ©S X i ( n ), 1 - n - R,

8 i = 1

вычисляется квадратичная погрешность отклонения каждой последовательности от среднего значения:

1 R 2

D i = S [ x ( n ) - x ( n ) ] , 1 - 1 - 8,

R n = 1

а затем – средняя погрешность по всем лучам:

D = -У D . 8 S

Очевидно, что величина, вычисляемая по формуле (2), равна нулю, если поле яркости изменяется одинаково по всем направлениям от центра окна и, соответственно, все последовательности в (1) совпадают, и принимает некоторые ненулевые значения, если поле яркости изменяется иначе. И хотя используется только 8 лучей, для небольших размеров окна обработки ( R < 15-20), приведённый тезис будет справедлив. В качестве индикатора локальной радиальной симметрии функции яркости предлагается использовать величину:

S =

1 + kD ’

где k – эмпирически подбираемый коэффициент, принимающий значения от 1 до 10.

Величина (3) будет принимать максимальное (единичное) значение, если функция яркости в окне радиально-симметрична, и убывать к нулю по мере возрастания асимметричности указанной функции.

При фиксированном положении окна обработки значение индикатора (3) относится к центру окна, а когда скользящее окно примет все возможные положения на плоскости изображения – образует двумерное поле, совпадающее по размерам с исходным обрабатываемым изображением.

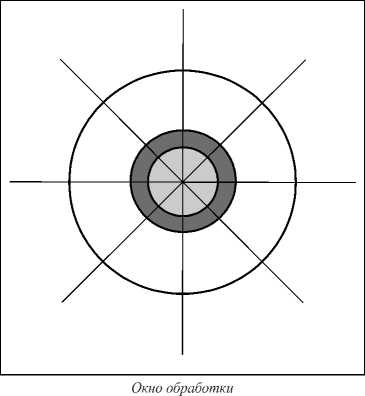

Сформированное поле индикаторов локальной радиальной симметрии далее используется для адаптивного усиления контраста изображений на участках изображения с радиально-симметричными вариациями яркости. Для этого предлагается простой алгоритм обработки изображения, который иллюстрируется схемой на рис. 4.

Исходное обрабатываемое изображение X поступает в процедуру вычисления поля индикаторов симметрии S и параллельно – на формирование сглаженного (локально усреднённого) изображения – X .

Для сглаживания здесь может быть использован любой известный метод, например, линейный фильтр с гауссовской импульсной характеристикой. Далее все три поля попиксельно объединяются для формирования выходного изображения Y по следующей формуле:

Y = X + QS (X - X),

где Q – коэффициент усиления контраста, параметр, выбор которого возлагается на оператора. Обоснованием применения формулы (4) является тот очевидный факт, что разностное изображение (X - X) со- держит только высокочастотные составляющие спектра исходного изображения, т.е. мелкие детали и объекты, часть которых и должна быть отконтрастирова-на в результате обработки.

Рис. 4. Схема адаптивного усиления контраста

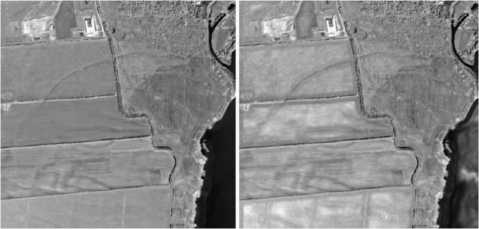

Описанные операции обработки изображений обеспечивают повышение визуальной видимости радиально-симметричных объектов, т.е. улучшение де-шифрируемости снимков (повышение качества распознавания объектов) человеком-оператором. На рис. 5 показан пример такой обработки космического снимка со спутника EROS-B. На рис. 6 показан пример такой обработки аэрофотоснимка.

Исходное изображение Результат обработки

Рис. 5. Обработка данных с КА EROS-B

Исходное изображение Результат обработки

Рис. 6. Обработка аэрофотоснимка

Заключение

В настоящей статье рассмотрены вопросы применимости космических снимков, полученных в результате дистанционного зондирования Земли, для выявления археологических объектов – курганных могильников. Показано, что космические снимки, обеспечивающие решение поставленной задачи, должны обладать пространственным разрешением не хуже 0,5–0,7 метров. Желательно, чтобы эти снимки были многоканальными (цветными). Следует заметить, что мест поиска могильников, представленных археологами авторам статьи (порядка 5–7 точек), а также высокодетальных снимков данных территорий по Самарской области пока ещё недостаточно для полномасшабного исследования технологии, однако достаточно, чтобы сформировать требования к данным ДЗЗ, необходимым для решения задачи.

Предложены методы компьютерной обработки снимков, обеспечивающие повышение их контраста в областях, содержащих радиально-симметричные объекты, и тем самым повышающие качество визуального выявления таких объектов человеком-оператором. В ближайшее время планируется провести ряд экспериментальных исследований, направленных на уточнение параметров алгоритма (длина лучей – R , коэффициент k , использующийся при расчёте индикатора локальной радиальной симметрии, и коэффициент повышения контраста Q ).

Следующий этап – проверка работоспособности технологии при использовании цветных изображений, а также определение параметров работы с цветными изображениям. Окончательным результатом исследований, основанных на настоящей работе, будет рассмотрение возможности решения задачи полностью автоматического (без оператора) распознавания археологических объектов.

Работа выполнена при поддержке при поддержке Министерства образования и науки РФ и Российского гуманитарного научного фонда, грант 14-11-63006 а(р).

Список литературы Исследование возможности использования космических снимков для выявления археологических объектов

- Мышкин, В.Н. Савроматские и раннесарматские погребения Самарского Заволжья/В.Н. Мышкин, В.А. Скарбовенко//Краеведческие записки. -Самара. -1996. -№8. -C. 196-223.

- Мышкин, В.Н. Ранние кочевники Самарского Поволжья: история и итоги изучения, 40 лет Средневолжской археологической экспедиции/В.Н. Мышкин, В.А. Скарбовенко//Краеведческие записки. -Самара. 2010. -№ 15. -C. 87-100.

- Методы компьютерной обработки изображений/М.В. Гашников, Н.И. Глумов, Н.Ю. Ильясова, В.В. Мясников, С.Б. Попов, В.В. Сергеев, В.А. Сойфер, А.Г. Храмов, А.В. Чернов, В.М. Чернов, М.А. Чичева, В.А. Фурсов; под ред. В.А. Сойфера. -2-е изд., испр. -М.: Физматлит, 2003. -784 с.

- Chernov, A. Regional bank of samara region satellite images/A. Chernov, M. Gashnikov, N. Glumov, V. Sergeyev//Proceedings of 9-th International Conference on Pattern Recognition and Image Analysis: New Information Technologies (PRIA-9-2008). -Russian Federation, Nizhni Novgorod. -2008. -Vol. 1. -P. 162-165.

- Глумов, Н.И. Автоматизированное формирование регионального банка космических снимков и его использование в геопорталах/Н.И. Глумов, В.Н. Копенков, Е.В. Мясников, А.В. Сергеев, А.В. Чернов, Н.В. Чупшев//Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса: сб. статей. -М.: ООО «ДоМира». -2010. -Т. 7, № 2. -С. 129-138.

- Белова, О.А. Применение космического мониторинга для решения задач природопользования в Самарской области/О.А. Белова, В.Н. Копенков//Сборник тезисов докладов Всероссийской конференции с международным участием «Применение космических технологий для развития арктических регионов». -Россия, г. Архангельск. -2013. -C. 186-187.

- Центр коллективного пользования оборудованием «Космическая геоинформатика» . -URL: http://www.ckp-rf.ru/ckp/3186/(дата обращения 12.10.2014).

- Архивы спутниковых изображений, данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса ИТЦ СканЭкс . -URL: http://www.scanex.ru/ru/data/index.html (дата обращения 12.10.2014).

- Архивы данных метеорологических спутников серии NOAA и информационные продукты, получаемые на их основе ИКИ РАН . -URL: http://smiswww.iki.rssi.ru/default.aspx?page=12 (дата обращения 12.10.2014)