Исследования доильного аппарата с пульсоотключателем

Автор: Ульянов Вячеслав Михайлович, Хрипин Владимир Александрович, Крыгин Станислав Евгеньевич, Паршина Виктория Алексеевна, Бубнов Николай Владимирович

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование

Статья в выпуске: 2 (46), 2019 года.

Бесплатный доступ

При привязном содержании из-за неравномерности молокоотдачи у коров в группе, обслуживаемой оператором, до 27% животных подвергнуты холостому доению, что вызывает патологические последствия, которые можно избежать при использовании доильных аппаратов с различными по конструкции пульсоотключателями, могущими останавливать пульсатор на рабочем такте сжатия соответственно по завершению выведения молока из вымени коровы. Предложен вакуумный доильный аппарат, который обеспечивает, после извлечения из вымени молока, отключение пульсатора на рабочем такте сжатия и исключает проникновение разреженного давления в полость сосков молочной железы животного, что способствует обезопасить коровье вымя во время возникновения холостого доения от присутствующего вредного воздействия под соском разреженного давления при возможных передержках доильных аппаратов на вымени животного. Исследованиями выявлено, что режим работы предлагаемого пульсоотключателя зависит от следующих характеристик: величины используемого рабочего вакуумметрического давления, параметров применяемой пружины и также величины перепада температур между выдоенным молоком, поступающим в камеру пульсоотключателя и соответственно термостатического сильфона...

Корова, соски вымени, холостое доение, доильный аппарат, такт сжатия, пульсоотключатель, термостатический сильфон, клапан

Короткий адрес: https://sciup.org/140243672

IDR: 140243672 | УДК: 637.11:

Текст научной статьи Исследования доильного аппарата с пульсоотключателем

Введение. При привязном содержании основной причиной снижения удоев и маститов у коров является холостое доение, которое возникает из-за передержки доильных аппаратов на вымени выдоившихся коров во время машинного доения [1, 2, 3, 4].

Известно, что увеличение количества используемых доильных аппаратов оператором машинного доения ведет и к увеличению количества выдаиваемых коров в единицу времени, то есть растет производительность труда дояра. Однако зачастую выполнить все операции машинного доения по установленным правилам не представляется возможным. Из-за того, что животные обладают неодинаковой молокоотдачей, напрямую влияющей на продолжительность их выдаивания, что характеризуется через коэффициент нерав- номерности, почти всегда процессу присуще явление холостого доения. Коэффициент неравномерности показывает отношение минимальной продолжительности машинного доения к средней продолжительности машинного доения коров в группе, обслуживаемой одним оператором.

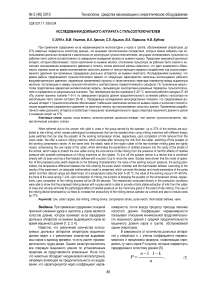

В зависимости от количества доильных аппаратов у оператора n , с учетом коэффициента неравномерности k предложена формула, позволяющая определить ту часть коров P в группе, которые подвергнуты передержкам и холостому доению [5]:

n -1 1- k

P

n

где n – количество используемых оператором доильных аппаратов;

k – коэффициент неравномерности.

На рисунке 1 приведены графические зависимости, построенные на основании формулы (1). Предположим, что оператор машинного доения работает с тремя вакуумными доильными аппаратами, тогда от 6 до 27% коров в этой группе будут подвергнуты холостому доению, при этом изменение коэффициента k будет находиться в пределах 0,9–0,6.

Изменение времени отдачи молока у различных коров есть причина холостого доения, устранить которую нельзя без подбора животных в группе.

Необходим доильный аппарат, предохраняющий вымя коровы при передержках от вредного воздействия вакуума. Нами предлагается доильный аппарат, который после извлечения молока у коровы отключает на рабочем такте сжатия пульсатор. И при этом упругие стенки сосковой резины двухкамерного доильного стакана смыкаются, плотно обжимая сосок вымени коровы, что исключает проникновение разреженного давления в полость сосков молочной железы, что обезопасит вымя коровы во время холостого доения от вредного воздействия вакуума при передержках на нем используемых доильных аппаратов.

■ k3=0,6 К k2=0,75 e ki=0,9

Рисунок 1 - Графическая зависимость определения доли Р коров в группе, подверженных передержкам, от коэффициента неравномерности k и числа доильных аппаратов n , используемых оператором машинного доения

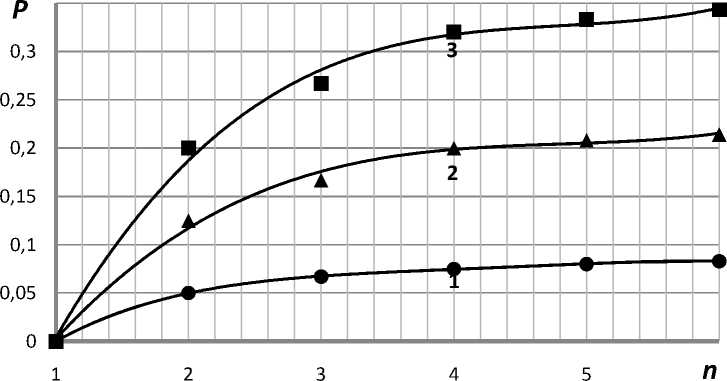

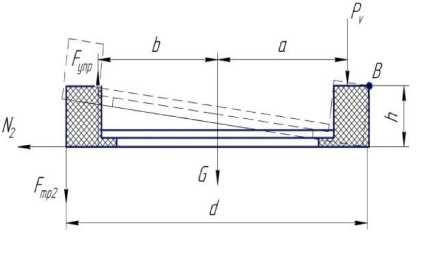

Конструкция предлагаемого нами доильного аппарата с оригинальным устройством отключения пульсатора (пульсоотключателем) приведена на рисунке 2 [6, 7, 8].

В процессе машинного доения молоко, извлекаемое из сосков вымени коровы, поступает в коллектор 4 подвесной части из двухкамерных доильных стаканов 2, а затем по молочному шлангу 3 – в молочную камеру пульсоотключателя 5 и в конечном итоге в мо-локоприемник 1. Термостатический сильфон 6 нагревается от молока, заполнившего камеру пульсоотклю-чателя 5. Нагреваясь, термостатический сильфон со штоком 6 изменяет свои геометрические размеры, увеличиваясь в длину. В результате этого шток с установленной на нем присоской 7 взаимодействует с клапаном 9, поджимая его к торцевой поверхности корпуса пульсоотключателя. Термостатический сильфон со штоком 6 поджимает клапан 9 до завершения выведения молока из вымени. По завершении машинного доения термостатический сильфон со штоком 6 охла- ждается, его линейные размеры уменьшаются вследствие прекращения поступления молока в камеру пульсоотключателя 5, при этом шток с установленной на нем присоской 7, воздействуя на клапан 9, отрывает его от торцевой поверхности корпуса пульсоотключа-теля, что ведет к увеличению площади поверхности клапана 9, взаимодействующей с атмосферным воздухом. Действующая на клапан 9 и направленная вниз сила возрастает, сам клапан 9 прекращает взаимодействовать с присоской 7, так как отрывается от ее пластины и начинает уже перемещаться самостоятельно, сжимая при этом установленную пружину. Опускание клапана 9 сопровождается перекрытием канала 10 и на такте сжатия прекращается работа пульсатора. Упругие стенки сосковой резины двухтактного доильного стакана 2 плотно смыкаются, препятствуя при этом проникновению разреженного давления в полость соска молочной железы коровы. Остановка пульсатора как бы сигнализирует оператору о завершении процесса доения.

к источнику бакуума

а к молокоприемнику

б

а – принципиальная схема; б – общий вид; в – пульсоотключатель в разборе

1 – молокоприемник; 2 – доильный стакан; 3 – шланг; 4 – коллектор; 5 – пульсоотключатель; 6 – термостатический сильфон со штоком; 7 – присоска; 8 – пружина; 9 – клапан; 10– канал Рисунок 2 – Доильный аппарат с пульсоотключателем

Оригинальным в предлагаемом доильном аппарате отсасывающего типа является использование термостатического сильфона, срабатывающего от температуры молока при доении, в качестве отключа-теля пульсатора доильного аппарата. Устройство это в виде пульсоотключателя было смонтировано нами в типовую комплектацию доильного аппарата вместо пульсатора.

Методика исследования. Нами рассмотрен и проанализирован рабочий процесс пульсоотключателя

Имеем:

£ F x 0 ; N 1 N 2 0;

двухтактного доильного аппарата. При проведении теоретических исследований, которые направлены на обоснование параметров отключателя пульсатора, использованы закономерности математики и теоретической механики.

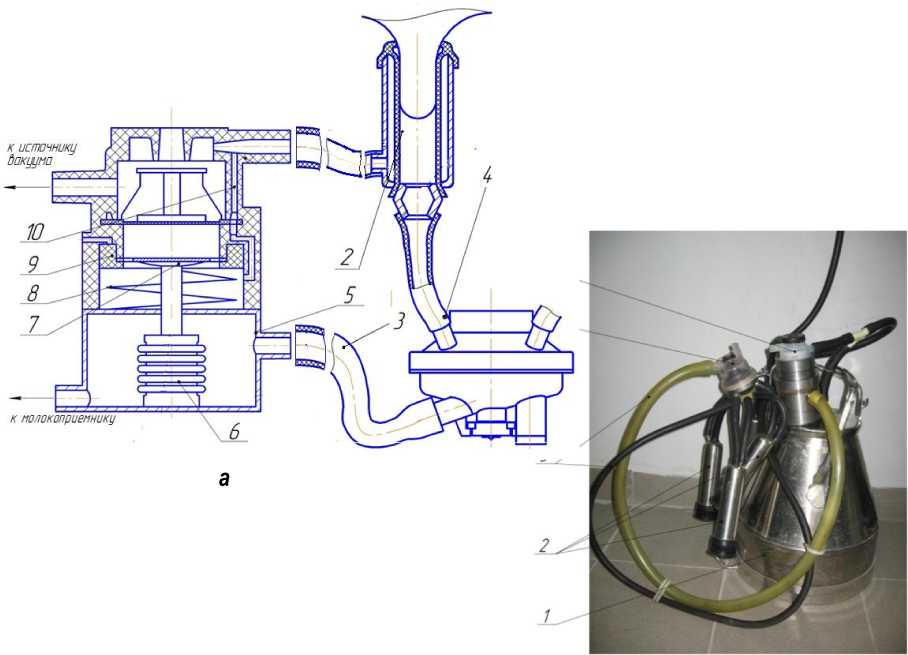

По завершении поступления молока происходит охлаждение рабочего тела сильфона и изменение его длины. Это приводит к отходу клапана от поверхности корпуса пульсоотключателя. Приложим действующие силы на клапан и запишем уравнение его равновесия (рисунок 3).

IFy 0; Fynp +Fmp1Fmp 2P G Pc0;

MA 0 ; P a N2h Fynp b Fmp2d +Gd• +Pcd 0,

2 ) 222

Рисунок 3 – Расчетная схема сил, действующих на клапан пульсоотключателя

где F упр – сила упругости пружины, Н ;

G – сила тяжести, Н ;

P c – сила действия термостатического сильфона, Н ;

F тр1 , F тр2 – силы трения, Н ;

Р v – вакуум, Н/м2 .

Сила действия термостатического определится [7]:

Pc2 kca, 1 2c где Е– модуль упругости сильфона, H/м2 ; h – толщина стенки гофр сильфона, м; n – число полных гофр;

ц – коэффициент Пуассона;

co – осевое удлинение, м ;

сильфона

k c – опытный коэффициент.

Eh n

Введя обозначение u 02 kc , а y = (О ,

1 2c формула (5) примет вид:

P c uy . (6)

Самым неблагоприятным вариантом является перемещение клапана с перекосом, при этом в системе возникают силы трения F mp 1 и F mp 2 .

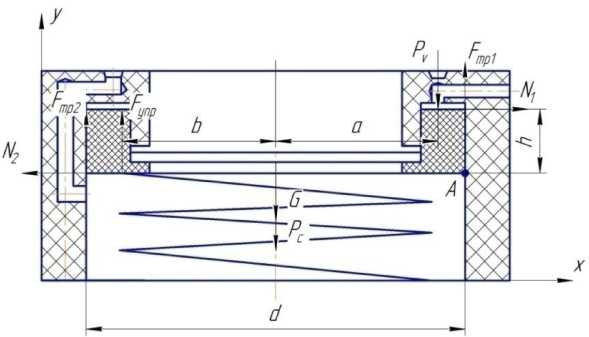

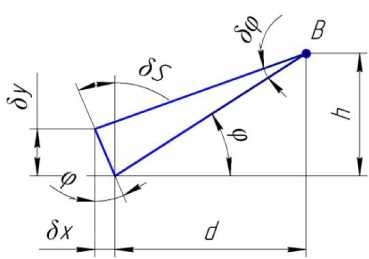

Для решения системы (2)–(4) необходимо дополнительное уравнение. Составим уравнение элементарных работ при возможных перемещениях клапана относительно точки В (рисунок 4).

а б а - схема перемещения; б - схема к расчету

Рисунок 4 – Схема к составлению уравнения элементарных работ

F Т p d Nh F уnp

d

d

d

d d d d

—н b G P a P 0.

Формулу для нахождения силы трения получим при совместном решении уравнений (4) и (7), после преобразований получим

FF т p уnp

a+b

h d 2a

G+P

a

h d 2a

.

Введя обозначения

L 1

ab

h d2a

f

, L 2

a

h d 2a

f

F Т p F уnp L 1 G P c L

При P 0 , до начала уменьшения длины термостатического сильфона, клапан за счет предварительного сжатия установленной пружины находится в верхнем положении. Следовательно, усилие пружи- ны при этом будет определяться зависимостью F сy , где у – начальное сжатие пружины. Тогда уравнение (8) можно записать в виде

P 2 L 1 G 2 L 1 cy 2 L 1 P 0.

Уравнение движения клапана с учетом силы упругости Ғ упр = c (у о + у ) будет иметь вид:

md 2 y dt 2

uy 2 L 1 G 2 L 1 cy 2 L 1 cy 2 L 1 P .

С учетом формулы (9), после преобразований, имеем d 2y Ay 0 , (11)

где А - коэффициент,

m dy

Введя обозначение P , имеем dt y P , и уравнение (11) примет вид:

dt2

dP

PdP Ay.

dy t ln

A

y yy y0

В начальный момент из-за снижения температуры имеет место осевое уменьшение длины гофр сильфона и происходит движение клапана вниз.

Согласно В.И. Квашенникову уравнение работы термостатического сильфона [6] имеет вид:

c ж r в 2 ж dy y T cp T б 0, (17)

kб dt где сж – теплоемкость рабочего тела сильфона, ; rв – рабочий радиус сильфона, м;

ж – плотность рабочего тела, кг/м3;

После интегрирования общее решение уравнения (12) будет:

P 2 Ay 2 С . (13)

При t 0 пружина сжата с предварительным

– коэффициент объемного расширения, ;

усилием

" _ Pu+ (2L2+1)G

" '0 2(2£) + 1)с скорость клапана равна:

тогда при y y

dy dt

у у 0

у у 0

Подставив значения в уравнение (13), найдем постоянную интегрирования С 1 :

С 1 Ау 0 2 . (14)

С учетом С и Р зависимость (12) имеет вид:

k б – коэффициент термостатического сильфона;

Т ср , Т б – температура соответственно молока и термостатического сильфона со штоком, ºС.

Максимальная длина термостатического сильфона со штоком соответствует моменту завершения поступления выдоенного молока из вымени коровы в камеру пульсоотключателя, при этом его температура будет близка к температуре молока ( t ср ≈ 37–38 ºС). Затем через некоторое время термостатический сильфон со штоком начинает остывать, соответственно его длина уменьшается и начинается движение клапана пульсоотключателя – это и есть его начальный этап работы. При этом ход клапана, пружины и термостатического сильфона будут равны у , будет равна и ско-

рость, что позволяет совместно решить уравнения (15), (16) и (17) в первом приближении. Тогда

Учитывая перемещение от y до y за время от 0 до t , проинтегрировав уравнение (15), определим время включения клапана:

t ln

A

y 1

kб T

c r2 A

жв ж

y 0

. (18)

Зависимость (18) позволяет определить для принятых конструктивно-режимных параметров пуль-соотключателя продолжительность его срабатывания.

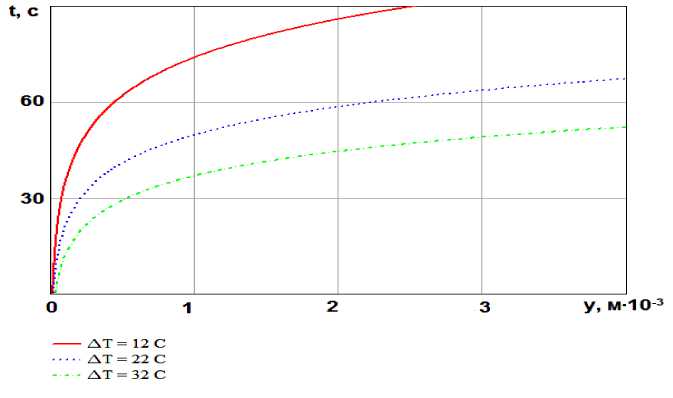

Величина перепада температур ∆T влияет на удлинение сильфона и продолжительность движения клапана, что иллюстрируется графическими зависимостями на рисунке 5.

Рисунок 5 – Зависимость времени включения пульсоотключателя от перепада температур

Анализируя вышепредставленные графики, можно заключить, что при рабочем ходе клапана в пределах двух миллиметров разница температур должна быть не менее 22 ºC, тогда продолжительность срабатывания пульсоотключателя не превысит допустимого значения 60 с.

Для определения работоспособности доильного аппарата с пульсоотключателем и проверки теоретических исследований были проведены лабораторные эксперименты. Основными факторами, влияющими на работу устройства отключения пульсатора, являются: величина рабочего вакуума, температура внутри коровника, усилие пружины, прижимающей клапан пуль-соотключателя к корпусу.

Для получения математической модели был использован трехуровневый план вида 33 [9]. В таблице приводятся матрица плана и уровни варьирования исследуемых факторов. На компьютере с использованием прикладной программы «Mathematika 9» обрабатывались результаты экспериментов.

Матрица плана и уровни варьирования факторов

|

Наименование |

Факторы |

Критерий оптимизации |

||

|

Температура внутри коровника T , °C |

Вакуум Р , кПа |

Усилие пружины F упр , Н |

Время отключения пульсатора t , с |

|

|

Х 1 |

Х 2 |

Х 3 |

Y |

|

|

Верхний уровень (+) |

25 |

50 |

11,4 |

– |

|

Основной уровень (0) |

15 |

47 |

9,12 |

– |

|

Нижний уровень (-) |

5 |

44 |

6,84 |

– |

|

Интервал варьирования |

10 |

3 |

2,28 |

– |

В итоге после обработки экспериментальных данных получена адекватная математическая модель для определения времени отключения пульсатора (θ):

ө=- 288,551 + 1,316 х +0,021 х 212,676 y 0,016 xy 0,148 y 2+ 0,585 z 0,087 xz +

+0,073 yz + 0,032 z 2, (19)

где x , y , z – значения факторов, в матрице плана они обозначены как Х , Х , Х соответственно.

Полученная нами математическая модель позволяет расчетным путем определить численные зна- чения времени срабатывания пульсоотключателя в пределах варьирования уровней факторов эксперимента.

а

■ > 35

■ < 35

■ < 30

□ < 25

□ < 20

■ < 15

■ < 10

■ > 48

■ < 48

■ < 44

□ < 40

□ < 36

□ < 32

■ < 28

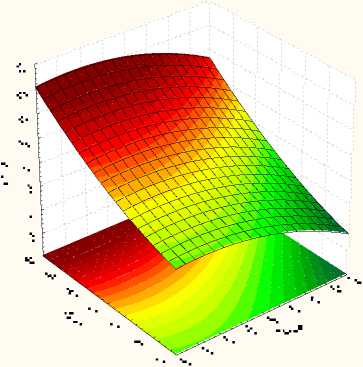

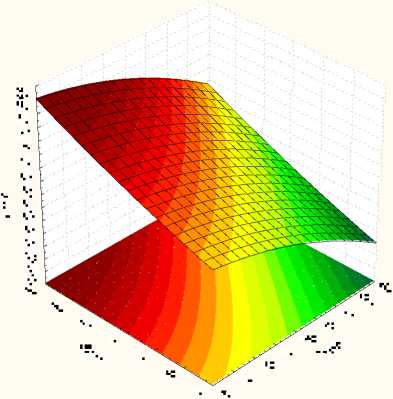

б а – температура в коровнике 5 °C; б – температура в коровнике 15 °C

Рисунок 6 – Поверхности отклика, характеризующие время срабатывания пульсоотключателя от вакуума P и усилия пружины F упр .

Результаты исследований и их обсуждение. Для наглядности с применением пакета прикладной программы «Statistica» были построены графические зависимости – поверхности отклика сечений при фиксированных значениях температуры в коровнике, рабочего вакуума и усилия сжатия пружины (рисунок 6).

Из проведенного нами анализа графических зависимостей можно заключить, что к уменьшению времени срабатывания пульсоотключателя приводит увеличение вакуумметрического давления и снижение усилия пружины, а также снижение температуры в коровнике. Так, например, при вакууме 44 кПа, усилии пружины 6,84 Н и температуре в коровнике 5 °С время срабатывания пульсоотключателя составило соответственно 20,6 с, а при температуре – 15 °С время срабатывания пульсоотключателя увеличилось до 38 с. Увеличение вакуума до 50 кПа и усилия пружины до 11,4 Н при тех же температурах время срабатывания пульсоотключателя соответственно составит 27,6 с и 39,3 с.

Время отключения пульсатора должно быть не более 60 с [10]. В результате проведения шаговой обработки были получены следующие рациональные значения исследуемых факторов: величина рабочего вакуума 47–49 кПа, температура внутри помещения 5– 20 °С, усилие сжатия пружины 7–9 Н, при этом время отключения пульсатора составит от 15 до 40 с.

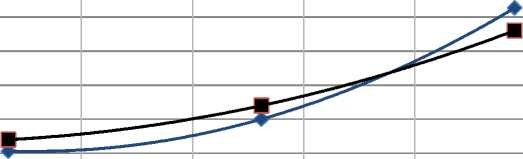

Сходимость результатов теоретических и лабораторных исследований приведена на рисунке 7 в виде графических зависимостей, построенных с использованием выражений (18) и (19). Сходимость результатов достаточна, отклонение не превышает 6,5%.

На основании проведенных исследований была разработана опытно-производственная серия доильных аппаратов с пульсоотключателями и были проведены их испытания в производственных условиях [11].

t,c

6,5 7,5 8,5 9,5 10,5

Экспериментальная зависимость Теоретические зависимости

Рисунок 7 – Графические зависимости сходимости исследований

Для проведения производственного эксперимента на молочной ферме привязного содержания СПК «Ряжский Агроцентр» Рязанской области проводился производственный эксперимент. Животных поделили на две группы по 40 голов в каждой. Контрольную группу коров доили в молокопровод двухтактными доильными аппаратами ШРИБ. При этом в контроль- ной группе оператор машинного доения одновременно работал с тремя доильными аппаратами, а в опытной группе – с четырьмя экспериментальными доильными аппаратами с пульсоотключателями (рисунок 8). Замер показаний и контроль вымени проводили еженедельно. Надой молока и интенсивность его выведения определяли при помощи счетчика молока DeLaval FI5.

1 – доильный аппарат; 2 – корова; 3 – пульсоотключатель Рисунок 8 – Доение коров в ходе производственного эксперимента

Проведенные эксперименты в производственных условиях показали, что разработанные доильные аппараты работоспособны. Производительность дояра при машинном доении опытной группы коров составила около 25 гол/ч, что на 15% выше, чем в контрольной. При этом затраты труда на доение коров в опытной группе уменьшились на 17%. В ходе эксперимента у коров контрольной группы было выявлено четыре случая заболевания маститом, а в опытной группе заболевания вымени у коров отсутствовали.

В целом коровы опытной группы спокойно переносили воздействие остановленного на рабочем такте сжатия доильного аппарата до снятия его оператором.

Выводы. При привязном содержании коров в скомплектованной группе, которую обслуживает дояр, от 6 до 27% голов при машинном извлечении молока подвержены холостому доению из-за присущей неравномерности молокоотдачи и времени выдаивания. Применяемые доильные аппараты должны исключать вредное патологическое влияние разреженного давления при передержках их на сосках вымени коров при холостом доении.

Предложенный отсасывающий доильный аппарат с пульсоотключателем по завершении процесса доения останавливает пульсатор на рабочем такте сжатия, упругие стенки сосковой резины двухтактного доильного стакана, плотно смыкаясь, препятствуют проникновению разреженного давления в полость соска молочной железы коровы.

Исследованиями выявлено, что время срабатывания пульсоотключателя зависит от характеристик применяемого термостатического сильфона со штоком, а также параметров установленной пружины, применяемого рабочего вакуума и разницы температур среды соответственно в молочной камере пульсоотк-лючателя и термостатического сильфона.

Представлена математическая модель, связывающая конструктивно-режимные параметры пульсо-отключателя, и определены их рациональные значения. При температуре внутри коровника 5–20 °С, величине рабочего вакуума 47–49 кПа, усилии пружины клапана 7–9 Н продолжительность времени остановки пульсатора на рабочем такте сжатия по завершении процесса доения составит 28–40 с.

Применение отсасывающих доильных аппаратов, имеющих в своей конструкции пульсоотключатели, повышает, на наш взгляд, производительность оператора машинного доения коров на 15% и при этом снижает затраты труда ориентировочно до 17%.

Результаты выполненных исследований могут быть полезны при разработке технических средств доения коров и обосновании доильных аппаратов, снабженных устройством для отключения пульсатора по завершении доения.

Список литературы Исследования доильного аппарата с пульсоотключателем

- Ульянов, В.М. Совершенствование доения коров при привязном содержании/В.М. Ульянов//Техника в сельском хозяйстве. -2008. -№ 3. -С. 12-14.

- Ульянов, В.М. Вопросы теории машинного доения: Монография/В.М. Ульянов. -Рязань: ИРИЦ, ФГОУ ВПО РГСХА, 2006. -112 с.

- Krasnov, I.N. The roles of milking motives in cows’ milk discharging/Ivan N. Krasnov, Aleksandra Yu. Krasnova, Valentina V. Miroshnikova//EurAsian Journal of BioSciences Eurasia J Biosci 12, 2018. -рр. 83-87.

- Краснов, И.Н. Организация машинного доения коров на модульных фермах/И.Н. Краснов, В.В. Мирошникова//Сельский механизатор. -2017. -№ 9. -С. 18-19.

- Ульянов, В.М. Аппарат для доения коров при привязном содержании/В.М. Ульянов, Ю.Н. Карпов, Н.А. Медведев//Механизация и электрификация сельского хозяйства. -№ 5, 2013. -С. 12-14.

- Патент Российской Федерации RU № 2493696 С1 Доильный аппарат//Ульянов В.М., Карпов Ю.Н., Коледов Р.В., Набатчиков А.В., опубл. 27.09.2013. Бюл. № 27.

- Теоретические исследования устройства доильного аппарата для защиты вымени от вредного воздействия вакуума/В.М. Ульянов, М.Ю. Костенко, В.А. Хрипин, Ю.Н. Карпов, А.В. Набатчиков//Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева, № 1, 2015. -С. 80-85.

- Интенсификация промывки молокопроводов доильных установок/В.И. Квашенников, А.П. Козловцев, А.А. Панин, С.Н. Окунев//Известия Международной академии аграрного образования, 2013, № 7. -С. 177-178.

- Хрипин В.А. Математическая обработка факторного эксперимента вида 33 в компьютерной программе «Mathematica»/В.А. Хрипин//Проблемы механизации агрохимического обслуживания сельского хозяйства: сб. науч. трудов/ГНУ ВНИМС Россельхозакадемии. -Рязань, 2013, с. 46-51. -405 с.

- Гордиевских, М.Л. Контроль интенсивности выведения молока с помощью кольцевых датчиков-электродов/М.Л. Гордиевских//Техника в сельском хозяйстве, 2006, № 4. -С. 17-20.

- Ульянов, В.М. Производственная проверка технологий доения коров/В.М. Ульянов//Механизация и электрификация сельского хозяйства, № 6, 2008. -С. 13-14.