Исследования древних памятников Западного Кавказа (о работах Северо-Кавказской экспедиции в 2003 г.)

Автор: Гей А.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 219, 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327950

IDR: 14327950

Текст статьи Исследования древних памятников Западного Кавказа (о работах Северо-Кавказской экспедиции в 2003 г.)

ИССЛЕДОВАНИЯ ДРЕВНИХ ПАМЯТНИКОВ ЗАПАДНОГО КАВКАЗА

(о работах Северо-Кавказской экспедиции в 2003 г.)

В последние годы Северо-Кавказская экспедиция Института археологии РАН ведет исследования древних памятников в западных районах Краснодарского края1. В соответствии с тематикой поддержанных фондами научных проектов (“К истории освоения предгорий Северо-Западного Кавказа” и “История формирования культурных ландшафтов Северо-Западного Кавказа”) основной упор делается на комплексное исследование памятников различных эпох и разных археологических культур с целью воссоздания целостной картины исторического развития региона и решения вопросов взаимодействия обитавших здесь обществ и природной среды. Такие масштабные задачи требуют привлечения материалов не просто с больших территорий, но и происходящих из различных природных и ландшафтных зон. Для этих целей Западный Кавказ и прилегающие территории с их разнообразными природно-климатическими условиями являются если не оптималь- ным, то крайне подходящим районом, поскольку здесь смыкаются равнинные ландшафты степной зоны, зона влажных лесов низкогорья (северные склоны и сами лесистые хребты) и прибрежные участки Черноморского побережья с их средиземноморским, а восточнее и субтропическим, климатом.

В степном регионе исследования ведутся давно. В частности, нашей экспедицией и в Прикубанье, и в Закубанье начиная с 1979 г. изучены многочисленные погребальные и поселенческие памятники, датируемые от энеолита до позднего средневековья (Гей, Каменецкий, 1986; Сорокина. 2001). Большие материалы такого же хронологического диапазона получены Северо-Кавказской и Новороссийской экспедициями ИА РАН и в прибрежной полосе, в районе Новороссийска и на полуострове Абрау (поселение Мысха-ко, Раевское городище) (Антипина и др., 2001; Гей и др., 2002; Гей, Гольева, Малышев, 2004). Что касается горной зоны, то изученность ее до сих пор заметно уступает изученности этих двух областей. Многие участки ее обследованы слабо или не изучены вовсе, беден состав разведанных памятников (дольмены и средневековые курганные могильники), соответственно, трудно говорить о характере и степени освоения ее в разные эпохи. Вот почему от спорадических разведок и экскурсий, предпринимавшихся экспедицией с середины 1980-х годов (Гей, Мелешко, 1996; Малышев и др., 2003), в 2003 г. мы перешли к планомерному обследованию горной части Абинского р-на Краснодарского края (долина р. Абин в районе станиц Шапсугской и Эриван-ской). Во многом этот выбор был предопределен тем, что р. Абин является самым протяженным из 24 левых притоков Кубани от ее устья до впадения в нее р. Афипс; долина его выделяется не только длиной, но шириной и разработанностью, и будучи посещаема археологами с конца XIX в. (Е.Д. Фели-цын, В.И. Сизов, Г.Н. Сорохтин), она никогда не была местом стационарных раскопок. Дополнительными, но также немаловажными, факторами явились беспрецедентное расширение грабительских раскопок, отмечаемое здесь с начала 1990-х годов, и все возрастающий поток экскурсантов различного толка (религиозно-мистического в том числе), крайне негативно сказывающийся на сохранности памятников. Совокупное их действие, вне всяких сомнений, грозит полным уничтожением и мегалитов, и курганных могильников уже в ближайшие десятилетия.

Поражает воображение и сама насыщенность Абинской долины археологическими объектами. По данным инвентаризации памятников, проведенной в 1992 г. Краснодарским комитетом по охране и использованию памятников истории и культуры (в Абинском р-не выполнена А.В. Пьянковым при помощи местных краеведов - Г.Ф. Акимченкова и др.) (Закон... 2001. С. 52-69), только в горном течении Абина зафиксировано 37 курганных могильников, насчитывающих в общей сложности более 1600 насыпей. Помнится, что в 1980-е годы, когда М.К. Тещев, проводивший обследование Туапсинского р-на, фиксировал по 1500-2000 курганов в год, причем число их в одном могильнике достигало 340, это воспринималось с недоверием. После разведок по Абину, где крупные могильники с сотнями курганов не редкость (только в окрестностях ст. Шапсугской отмечено более 1000 курганов), можно утверждать, что такая насыщенность обычна для межгорных

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 219. 2005 г. долин Западного Кавказа и отражает определенные исторические реалии, например, характер освоения территорий в отдельные эпохи, а может быть, и значительную плотность населения.

Сходным образом обстоит дело и с дольменами. По подсчетам В.И. Мар-ковина, обобщившего разрозненные данные предшественников (сам он эти районы не посещал, сосредоточившись на памятниках Черноморского побережья и Адыгеи), в окрестностях станиц Шапсугской и Эриванской насчитывалось до 90 дольменных построек (Марковин, 1978. С. 28, 29). В результате упомянутой инвентаризации 1992 г. здесь отмечено 123 дольмена в составе 16 местонахождений или пунктов. За несколько лет разведок (1995, 1996, 2002, 2003) нами было осмотрено 120 дольменов, при том что некоторые из известных пунктов (Малогреческий, восточный склон Шизе, Крученая Щель II и ряд других) пока не отысканы, зато в других их обнаружено значительно больше, чем предшественниками (в Крученой Щели 1-51 вместо 19; в Эриванском XVII - 39 вместо 23), а в некоторых (Грузинка VII) обнаружены и сосчитаны дольмены, считавшиеся утраченными или разбитыми на камень уже в конце XIX в. (Сысоев, 1904. С. 98). Несколько целых или разобранных дольменов выявлено впервые (Шизе IV, Грузинка XI, Грузинка VIII).

Решение перечисленных выше научных проблем уже в самом начале работ поставило перед экспедицией ряд конкретных задач. Среди них: составление максимально полной и подробной археологической карты региона -“полигона” для последующей оценки плотности и ландшафтной приуроченности памятников; определение состава и максимально полных характеристик различных видов памятников для воссоздания этнокультурных ситуаций и разработки по возможности более дробной хронологической шкалы, позволяющей реконструировать динамическую картину сменяющих друг друга культур, с тем чтобы впоследствии соотнести ее и с динамикой палеоклиматов, и с культурно-хронологическими схемами иных, ближних и дальних, областей. Именно поэтому мы не стали изначально сосредоточиваться на памятниках одного вида или одного времени.

Обследование дольменных памятников позволяет уже сейчас говорить о двух вариантах их расположения на местности. Основная масса (и единичные дольмены, и крупные их группы) находится в долинах, относительно недалеко от речных русел, занимая высокие террасообразные уступы или участки наклонных полян у подножия гор и хребтов. Меньшее число (единичные дольмены или небольшие группы) сооружено на водораздельных высотах, вершинах гор вплоть до гребня Главного Кавказского хребта (Коцехур I). В крупных могильниках дольменные постройки сгруппированы рядами, часто параллельными и ориентированными вдоль склона или края уступа/террасы. И единичные постройки, и ряды их обычно воздвигнуты на возвышениях или утоплены в них, причем во многих случаях искусственный характер этих насыпей или платформ сомнений не вызывает. По условиям сохранности или залегания тип дольмена без раскопок определяется не более чем в половине случаев, однако разнообразие форм и конструкций достаточно очевидно. Среди определимых абсолютное боль-

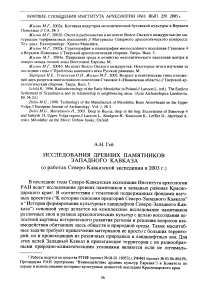

Рис. 1. Дольменная "мастерская” на Крейдяной горе шинство составляют обычные плиточные. Среди них отмечены и необычные варианты: с пазами для боковых стенок, протесанными на фасадной и задней плитах (Винджего, Большой Шапсугский комплекс), с орнаментированной елочным узором из насечек фасадной плитой (Крученая Щель I, дольмен 16; Коцехур П). Единичны корытообразные дольмены (Крейдяная гора, Шапсугский X) и корытообразные с ложной втулкой на фасаде (Супрунов Бугор, Шизе - восточный отрог), а также составные блочные “апсид-ной” в плане формы (Супрунов Бугор, Эриванский XVII, Коцехур II). На Крейдяной горе имеются скальные выходы, известные как “дольменная мастерская”, где на массивном выступе скалы начато протирание двух отверстий-входов, одно из которых обрамлено намеченными портальными выступами (рис. 1). Неясно, правда, имеем ли мы здесь дело с незаконченным дольменом-монолитом, или же это заготовка обычного корытообразного сооружения. По проведенным нами предварительным подсчетам, доля корытообразных сооружений в долине Абина и для Абинского р-на в целом (около 3%) оказывается значительно меньшей, чем, скажем, в расположенном восточнее Туапсинском р-не (до 15%, по материалам многолетних разведок М.К. Тешева, отраженным в отчетах ИА РАН). По предположению работавшего в экспедиции геолога (О.Е. Вязковой, Московский государственный геологоразведочный университет), это может быть связано с относительной редкостью массивных скальных выходов на западной оконечности Кавказских гор, где преобладают известняки и слоистые песчани- ки. Если наши наблюдения и подсчеты подтвердятся в дальнейшем, естественным станет вопрос, не являются ли фиксируемые типологические различия дольменов следствием не только (а может быть, и не столько) хронологических различий, как это сейчас предполагается (Марковин, 1978. С. 185), но и распространения в природе применявшихся древними строителями материалов.

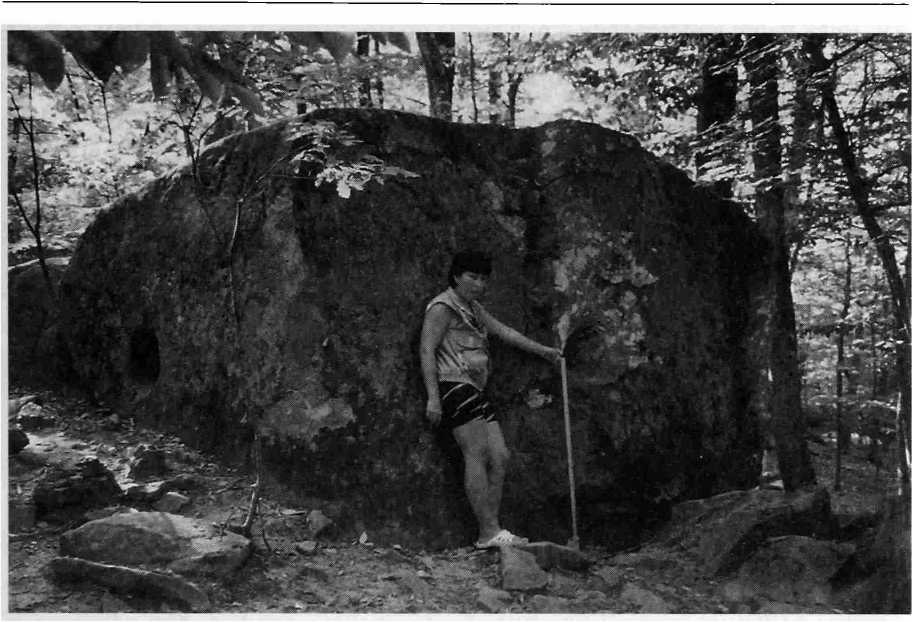

Интересные данные получены в ходе начатых в 2003 г. раскопок развалов плиточных дольменов Б и Г могильника Грузинка VII, у которых полностью исследованы камеры и частично прилегающие конструкции -круглые в плане насыпи, состоящие преимущественно из валунов и булыжника. Перед фасадом дольмена Г установлено наличие особого дворика, аккуратно вымощенного окатанными плитками (рис. 2) и ограниченного с одной стороны (другая пока не расчищена) массивным каменным блоком. В обоих случаях полы камер состояли из нескольких тщательно подобранных плоских плит, уложенных поперек длинной оси сооружения. У меньшего по размерам дольмена Б одна из этих плит имела протесанный желобчатый паз для установки в него фасадной плиты. На дольмене Г неодинаковая высота боковых плит сооружения была компенсирована путем специальной кладки из небольших блоков (?), сооруженной под восточной стеной, точно так же, как это было отмечено в 2002 г. при раскопках дольмена А этого же памятника. Следует отметить, что подобные конструктивные детали, крайне важные для расширения набора признаков, используемых при классификации достаточно простых самих по себе конструкций, фиксируются только при раскопках (пока еще очень немногочисленных по сравнению, скажем, с раскопками степных курганов), в том числе при раскопках околодольменных конструкций (примеры которых вообще единичны). В нашем случае общность конструктивных приемов, отмеченная для дольменов А и Г, вероятно, может рассматриваться как свидетельство близости их по времени и принадлежности одному коллективу “строителей дольменов’’.

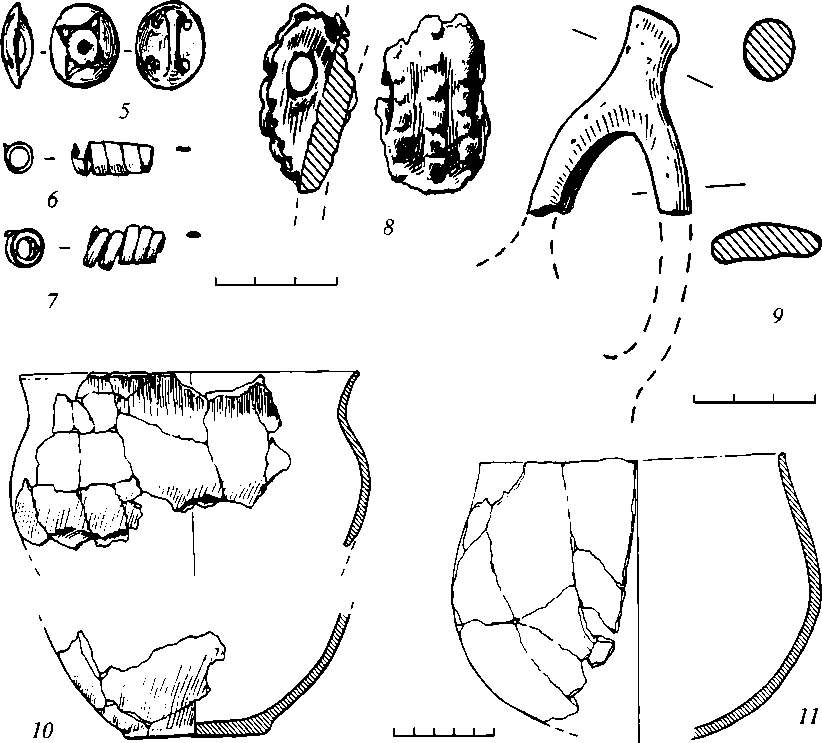

При раскопках камеры дольмена Б расчищены плохо сохранившиеся, в основном смещенные с первоначального своего места, останки 4—б индивидов (3^4 взрослых и 1-2 детей)2. Сохранившийся лучше других костяк ребенка был ориентирован головой на ЮЮВ, или к входному отверстию. Захоронен он был предположительно в вытянутом положении на спине. Наряду с человеческими здесь же найдены кости собаки и овцы/козы3.

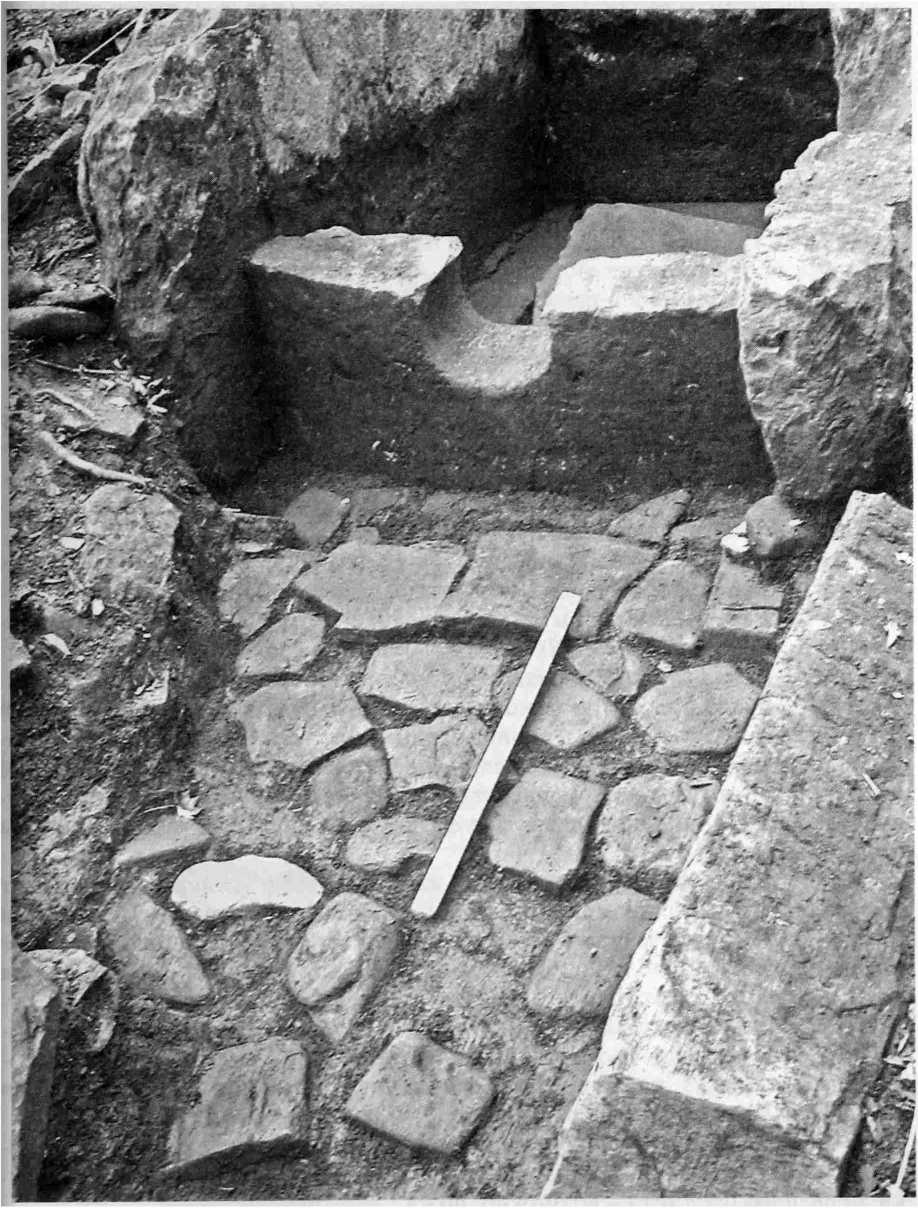

В разных местах камеры, в основном под стенками и в углах, обнаружены фрагменты и развалы как минимум 8 тонкостенных горшковидных лепных сосудов. Однозначно определить их культурную принадлежность и датировку при нынешнем состоянии изученности памятников региона не представляется возможным. Однако венчик сосуда с рельефным орнаментом

Рис. 2. Грузинка VII. Дольмен Г. Вид с юго-востока или расчлененным валиком из юго-западного угла (рис. 3,2) имеет аналогии среди материалов конца эпохи средней - начала поздней бронзы из памятников типа Гамовской Балки {Каминская, Шарафутдинова, 1999. Рис. 6, 6, 7) и недвусмысленно указывает на присутствие в дольмене материалов бронзового века.

В завале камней перед входом в дольмен вместе с разрозненными (выброшенными из него) человеческими костями обнаружен небольшой двуручный “канфаровидный” лепной сосудик с цилиндрическими выступами на верхней части ручек (рис. 3, 7). Ковши или черпаки с такими же ручками известны в протомеотских могильниках Абинского р-на и окрестностей Геленджика, датируемых в пределах VII в. до н.э., и определяются как сугубо местная разновидность этой керамической формы {Василиненко, Кондрашев, Пьянков, 1993). Это дает основания для приблизительной датировки позднейшего пласта впускных захоронений в дольмене Б.

В камере дольмена Г находились плохо сохранившиеся перемешанные остатки 16 костяков (10-14 взрослых и двух детей). Не исключено, что некоторые из них были также ориентированы головами на ЮЮВ, или в сторону входного отверстия. Определимые обломки костей животных принадлежат двум-трем особям собаки и одной-двум особям лошади. Керамика представлена фрагментами как минимум от 12-15 лепных сосудов различных форм и размеров. Один из обломков представляет собой небольшую налеп-ную ручку с горизонтальным отверстием-проколом и рельефной профилировкой поверхности (рис. 3, 8), имеющую четкие аналогии среди ручек амфоровидных сосудиков, бытовавших у населения степного Прикубанья начиная от финала новотиторовской культуры вплоть до позднекатакомбной батуринской культуры, т.е. в период средней бронзы. Это наиболее архаичная и выразительная находка, сделанная в камере дольмена Г. Большинство же реконструируемых форм представляет собой тонкостенные подлощен-ные и лощеные горшковидные сосуды и ковши протомеотской культуры (рис. 3, 9-1 7).

Среди индивидуальных находок из заполнения камеры происходят бронзовая литая бляшка-пуговица (рис. 3, 5), 2 бронзовые витые пронизи (рис. 3, 6, 7), сферическая бусина сине-зеленого стекла, глиняное лепное пряслице и тщательно отшлифованный каменный оселок со сверлиной для подвешивания. Все эти вещи относятся, скорее всего, также к протомеот-скому времени. Бронзовая бляха-пуговица из дольмена Г определенным образом перекликается с уздечными бляхами протомеотского и раннескифского времени из различных памятников Прикубанья и Предкавказья {Пьянков, Хачатурова, 2003. С. 61. Рис. 1, 5, 9).

В заполнении дворика дольмена найдены половинка глиняного пряслица, голубая стеклянная бусина, еще одна бронзовая витая пронизка, обломки железного предмета - возможно, ножа.

Таким образом, в ходе раскопок камеры и “дворика” дольмена Г обнаружены разнообразные материалы, датируемые по крайней мере от эпохи средней бронзы до первой половины I тыс. до н.э. (последних большинство). Важно отметить, что вытянутые захоронения, ориентированные головами к

Рис. 3. Грузинка VII, находки из дольменов

1-4 - дольмен Б; 5-11 - дольмен Г 0-4, 8-11 - керамика; 5-7 - бронза)

входу и сопровождавшиеся железными ножами и наконечниками копий, а также типичной протомеотской керамикой, были выявлены в предыдущие годы в дольмене А Грузинки VII и в дольмене 16 группы Крученая Щель I. Очевидно, можно говорить о регулярном использовании дольменов для захоронений местной абинской группой протомеотского населения, что отличает ее от других территориальных групп этой культуры, использовавших грунтовые могильники или впускавших свои захоронения в насыпи более древних курганов.

Следующее направление работ экспедиции связано с изучением курганных могильников - второй крупной категории археологических памятников, широко представленной именно в горных районах. Небольшие размеры хорошо выраженных в рельефе насыпей (от 2 до 16 м в диаметре, при высоте от 0,2 до 3-3,5 м), наличие каменных обкладок в их основании и состав находок, происходящих из разрушенных курганов и грабительских отвалов, свидетельствуют о принадлежности подавляющего их большинства к эпохе средневековья (курганы так называемого белореченского типа, “черкесские могилы" и т.д.). Проведенное обследование показало, что в долине Абина и его притоков представлены как очень крупные, включающие до нескольких сотен насыпей (Большой Шапсугский, Шизе IV и др.), так и небольшие, состоящие из нескольких насыпей могильники, а также одиночные курганы (Калинков I). Занимают они горизонтальные участки террас, более высокие наклонные участки у подножия гор и хребтов, с захватом нижней части достаточно крутых склонов, а также террасообразные уступы, скорее всего естественного происхождения, на склонах гор. В отдельных случаях небольшие группы мелких курганов отмечены у вершин горных отрогов или на подъемах на водораздельные хребты, но значительно ниже, чем водораздельные дольмены. Крупные могильники, как правило, отстоят на 3^4 км один от другого, мелкие рассеяны в промежутках между ними, что, видимо, отражает особенности освоения территории (расселения?).

Уже по наблюдениям, сделанным в ходе разведок, очевидной стала разнотипность курганных насыпей и скрывающихся под ними могильных конструкций. К первой разновидности можно отнести пологие, как бы оплывшие возвышения со значительным содержанием камня во всем теле насыпи. Их очень немного (не более 6), причем только одна не имеет признаков ограбления. Сходство по форме и составу с насыпями, окружающими дольмены, массивность каменных плит, видимых в грабительских ямах, а также расположение во всех случаях в непосредственной близости от дольменов, -все это позволяет высказать предположение о принадлежности их к числу памятников бронзового века, что требует, разумеется, проверки путем раскопок. Ко второй разновидности относятся небольшие пологие земляные курганчики с обкладками из булыжника по основанию, зачастую образующие компактные участки в составе крупных могильников. В третью разновидность объединяются средние и крупные земляные курганы, отличающиеся крутизной склонов, с обкладками из булыжника, валунов, плит или даже крупных блоков по основанию. Каменные конструкции в грабительских ямах чаще всего не видны, в некоторых случаях представлены скоплениями

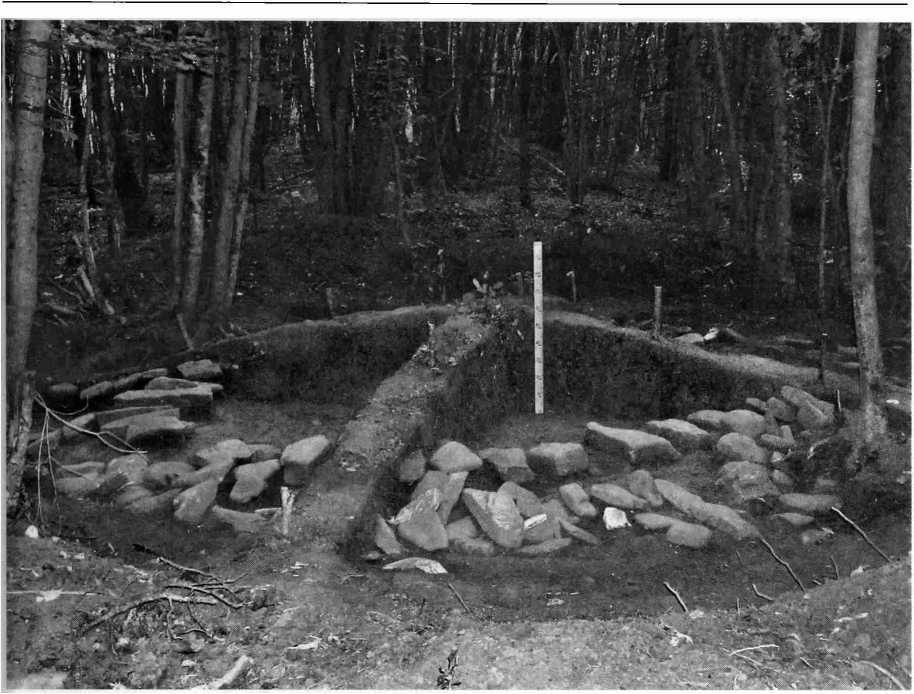

Рис. 4. Грузинка Ха. Курган 1

булыжника, гальки или выходами крупных по размерам, но очень тонких, каменных плит.

Такое разнообразие свидетельствует о вероятной разнотипности и разновременности земляных курганов. Для проверки этого предположения в 2003 г. были предприняты раскопки трех курганов в двух группах. Один, относящийся ко второй разновидности, был раскопан на курганно-дольменном комплексе Шизе IV и содержал два захоронения по обряду трупосожжения и ингумационное захоронение коня, сопровождавшееся набором оружия и конского снаряжения. Трупосожжение 1 было помещено в лепной горшок, урной для трупосожжения 2 служила кружальная корчага с двумя ручками, покрытая расчесами по всей поверхности. По составу находок (посуды, украшений, орудий и оружия) все они могут быть предварительно датированы ХП-ХШ вв. н.э.

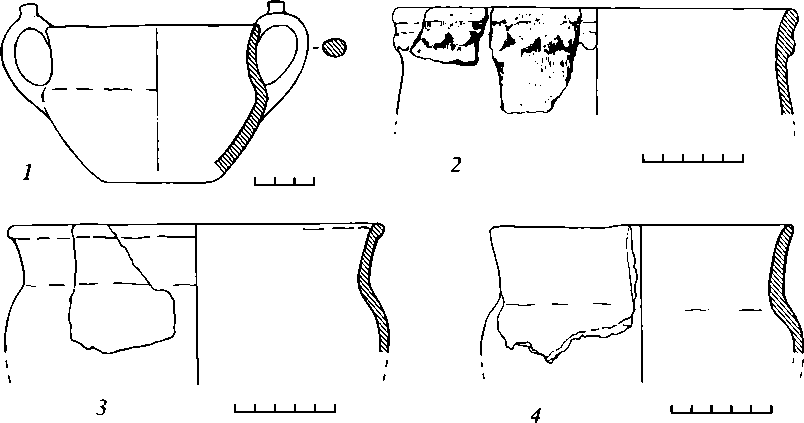

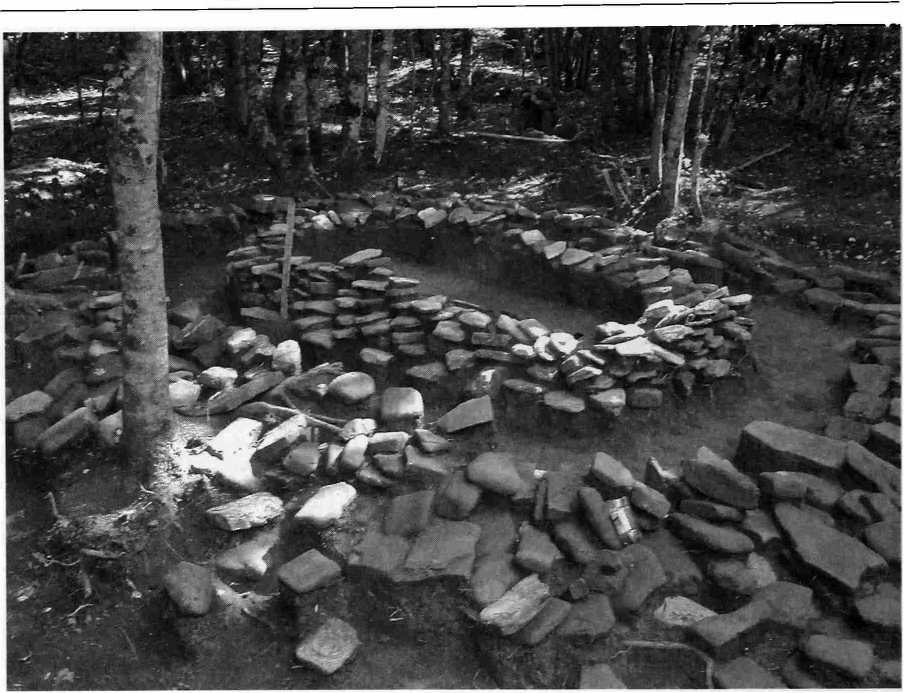

Два небольших кургана третьей разновидности были раскопаны в группе Грузинка Ха. В кургане 1 (рис. 4) открыто единственное безынвентарное захоронение на горизонте, совершенное по обряду ингумации. Взрослый субъект был уложен в вытянутом положении на спине, головой на ЗСЗ. Аналогичное по обряду погребение находилось и в центре кургана 2, но здесь, кроме обычной каменной обкладки по основанию, вокруг костяка была сооружена гробницеобразная каменная выкладка-крепида (рис. 5), анало-

Рис. 5. Грузинка Ха. Курган 2. Вид с северо-запада гичная каменным конструкциям, известным по раскопкам могильника Бжид 2 в Туапсинском р-не (Шишлов и др., 2003). Такое сходство, а также облик инвентаря (железные нож и наконечник копья, кресальный кремень), указывают на позднесредневековый возраст памятника (предположительно XIV-XVI вв. н.э.).

Отмечу, что курганы второй разновидности, очевидно более древние, пока с уверенностью определяются в составе только трех могильников (Шизе IV, Шапсугский XI, Большой Шапсугский), третья же разновидность представлена практически во всех курганных группах.

Тот факт, что в процессе уже многолетних разведочных и проведенных в 2003 г. раскопочных работ мы имели дело исключительно с погребальными памятниками нескольких хронологических пластов, с особой остротой поставил вопрос о наличии в долине Абина древних поселений. Без них проблема освоения территории приобретает “усеченный” вид, поскольку напрашивается предположение, что она использовалась исключительно или преимущественно как “долина смерти”, место захоронения умерших членов коллективов, жизнь и хозяйственная деятельность которых протекали вне горных районов, на Закубанской равнине и в низких предгорьях. Стоит ли говорить, что демографические реконструкции в этой ситуации вообще маловероятны. Зафиксированные к настоящему времени в Абинском р-не

18 поселений (Закон... 2001) открыты исключительно на плоскости, причем все они датируются либо ранним железным веком, либо средневековьем. Только на местонахождении Гусева Балка у западной окраины г. Абинска4 наряду с керамикой раннего железного века встречается кремень эпохи энеолита - ранней бронзы. В горной же зоне вокруг Абина известны только так называемые городища-убежища на вершинах высоких гор (Свинцовая, Острая) (Закон... 2001. С. 63, 65). Считается, что они лишены слоя, но датируются, тем не менее, эпохой средневековья.

Предпринятые попытки определения удобных для поселений мест с опорой на имеющиеся исторические свидетельства и этнографические материалы оказались неудачными. Известно, что Абинская долина является центром племенной территории адыгов-шапсугов, поголовное переселение которых в Османскую империю произошло в самом конце Кавказской войны, в 1864 г. В известных описаниях Кавказа, оставленных авторами XIX в., их система расселения характеризуется как рассеянная (Броневский, 1999. С. 135; Торнау, 2000. С. 105), при которой “жилища... разбросаны на большом расстоянии друг от друга вдоль течения речек и ручьев”, а “одна деревня занимает целую долину и тянется на 15-20 верст, что весьма затрудняет их точное описание и перечисление” (Бларамберг, 1999. С. 141). Не исключено, что существующие в настоящее время и используемые под сенокосы поляны, а также заросли диких и одичавших фруктовых деревьев, не являются исключительно новообразованиями. Часть их (неясно, правда, какая) может отражать систему хозяйствования и природопользования, существовавшую у шапсугов. Однако следы хозяйственных и жилых строений ни на самих полянах, ни в окрестностях либо не сохранились, либо не найдены.

Значительный интерес для этой важной темы представляют результаты шурфовки, предпринятой в 2003 г. на наклонных полянах у подножия хребта Грузинка (правый берег Абина). В пункте Грузинка Хб, находящемся в 400-450 м от реки, на высоте 20-25 м от ее русла и в непосредственной близости от средневековых курганных групп, были открыты погребенная почва и приуроченные к верхним ее горизонтам культурные остатки. Представлены они фрагментами глиняной обмазки или турлука, костями животных (почти исключительно крупного рогатого скота и единичными зубами кабана, по определению Е.Е. Антипиной), единичными кремневыми сколами и мелкофрагментированной керамикой. Большая часть ее - стенки лепных сосудов, из верхнего горизонта происходит венчик кружальной миски, сходной с классическими меотскими формами. Определить, имеем ли мы дело с переотложенными остатками или с бедным периферийным культурным слоем, по имеющимся данным нельзя, но тот факт, что это остатки именно поселенческого памятника, сомнений не вызывает. Косвенным указанием на вероятный возраст его может служить радиокарбонная дата, полученная по гуминовым кислотам для самой вмещающей культурные остатки погребенной почвы, - 3390 ± 90 ВР, или 1759 (1680) 1527 ВС cal. (ИГАН-2894).

Таким образом, речь идет, скорее всего, о второй половине эпохи бронзы — раннем железном веке.

Основные результаты пока еще очень небольших проведенных работ сводятся к следующему.

-

1. Определение примерной шкалы имеющихся в регионе культур и детализация ее. Главным здесь является выявление целого, оригинального по обряду пласта памятников начала раннего железного века, представляющих, по-видимому, особый вариант протомеотской культуры. Начаты работы по дифференциации средневековых древностей региона. В пределах нерасчленимого до сих пор массива средневековых курганов с каменными обкладками по основанию выделены ранние (ХП-ХШ вв. н.э.) - с трупосожже-ниями и жертвенными захоронениями коней, ряд черт которых позволяет ставить вопрос о присутствии тюркского компонента, и более поздние (XIV-XVI вв.), принадлежащие, по всей видимости, адыгам-шапсугам.

-

2. Установление разнообразия дольменных памятников и выделение ряда своеобразных конструктивных черт дольменов горных районов Западного Кавказа, позволяющее наметить некоторые отличия их от дольменов Черноморского побережья и восточных районов распространения культуры.

-

3. Собранные в ходе разведок и раскопок материалы для реконструкции палеоклиматов и палеоландшафтов, демонстрирующие достаточно динамичные природные и геоморфологические процессы, позволили сформулировать стратегию поиска неизвестных для данного региона поселенческих памятников или их остатков, которую предполагается проверить в дальнейшем.

Список литературы Исследования древних памятников Западного Кавказа (о работах Северо-Кавказской экспедиции в 2003 г.)

- Антипина Ек.Е., Армарчук Е.А., Гей А.Н., Лебедева Е.Ю., Малышев А.А., Александровский А.А., Гольева А.А., Вязкова О.Е., 2001. Междисциплинарные исследования археологических памятников предгорий Северо-Западного Кавказа//Древности Боспора. М. Вып. 4.

- Бларамберг И., 1999. Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа. Нальчик.

- Броневский С., 1999. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. Нальчик. (Переиздание книги: М., 1823.)

- Василиненко Д.Э., Кондрашев А.В., Пьянков А.В., 1993. Археологические материалы предскифского и раннескифского времени из западного Закубанья//Древности Кубани и Черноморья. Краснодар. Вып. I.

- Гей А.Н., Гольева А.А., Малышев А.А., 2004. Некоторые результаты комплексных археологических исследований на полуострове Абрау//Древний Кавказ: Ретроспекция культур. М. (XXIV «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа.)

- Гей А.Н., Каменецкий И.С., 1986. Северо-Кавказская экспедиция в 1979-1983 гг.//КСИА. Вып. 188.

- Гей.А.Н., Малышев А.А., Антипина Ек.Е., Богатенков Д.В., Вязкова О.Е., Гольева А.А., Дробышевский С.В., Козловская М.В., Лебедева Е.Ю., 2002. Палеоэкология Северо-Западного Кавказа (работы Северо-Кавказской археологической экспедиции в 2001 г.)//Историко-археологический альманах. Армавир; М. Вып. 8.

- Гей А.Н., Мелешко Б.В., 1996. Археологическая экскурсия по Закубанью осенью 1995 г.//Актуальные проблемы археологии Северного Кавказа (XIX «Крупновские чтения»): Тез. докл. М.

- Закон… 2001 -Закон Краснодарского края о внесении изменений и дополнений в приложения 1, 2, 3 и 4 к Закону Краснодарского края о пообъектном составе недвижимых памятников истории и культуры местного значения, расположенных на территории Краснодарского края//Информационный бюллетень Законодательного собрания Краснодарского края. Краснодар. Спец. вып. 7 декабря 2001 г.

- Каминская И.В., Шарафутдинова Э.С., 1999. Жилой комплекс Гамовская Балка -новый памятник эпохи средней бронзы на Северо-Западном Кавказе//Археологические вести. СПб. № 6.

- Малышев А.А., Гей А.Н., Демичев К.А., Савченко Е.И., Честных Д., 2003. Работы Северо-Кавказской археологической экспедиции в 2002 году//АО 2002 г.

- Марковин В.И., 1978. Дольмены Западного Кавказа. М.

- Пьянков А.В., Хачатурова Е.А., 2003. Материалы предскифского и скифского времени из фондов Краснодарского музея-заповедника (некоторые неопубликованные находки последних десятилетий)//Материалы и исследования по археологии Кубани. Краснодар. Вып. 3.

- Сорокина И.А., 2001. Курганные могильники Закубанья. Краснодар.

- Сысоев В.М., 1904. Археологическая экскурсия по Закубанью в 1892 году//МАК. IX.

- Торнау Ф.Ф., 2000. Воспоминания кавказского офицера. М. (по изд. 1864 г.).

- Шишлов А.В., Колпакова А.В., Федоренко Н.В., Кизенек Л.Н., Дмитрук В.В., 2003. Исследование курганного могильника Бжид 2 в 2001 г.//Исторические записки. Исследования и материалы. Новороссийск. Вып. 4.