Исследования культовых сооружений пахомовской культуры (восточный вариант)

Автор: Молодин В.И., Дураков И.А., Кобелева Л.С., Ефремова Н.С., Демахина М.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

Публикация содержит информацию о полевых исследованиях ритуальных комплексов эпохи поздней бронзы в Барабинской лесостепи. Выявленные на территории разновременного комплекса Тартас-1 конструкции являются на сегодняшний день одними из самых восточных объектов пахомовской археологической культуры. В результате раскопок 2014 г. получены новые сведения об архитектурных особенностях этих объектов, выявлена тесная связь цветной металлообработки и ритуальной практики населения пахомовской культуры. Зафиксирован многокомпонентный состав керамики, содержащей, помимо пахомовской, позднеирменскую посуду, что демонстрирует сосуществование популяций на одной территории и уточняет хронологию объекта.

Западная сибирь, барабинская лесостепь, эпоха поздней бронзы, пахомовская культура, ритуальный комплекс, бронзолитейное производство, керамика

Короткий адрес: https://sciup.org/14522099

IDR: 14522099 | УДК: 902.2

Текст научной статьи Исследования культовых сооружений пахомовской культуры (восточный вариант)

Древние святилища – крайне важный и пока весьма загадочный и слабо изученный феномен сибирской археологии. В значительной степени это объясняется проблемой распознания исследователями таких объектов, а также, очевидно, различной ритуальной нагрузкой, которая находила отражение в дошедших до нашего времени археологических реалиях. В отличие от поселенческих и погребальных комплексов, святилища могут содержать признаки характерные и для поселений, и для могильников, что крайне затрудняет семантическое определение таких памятников.

Имея значительный опыт изучения культовых комплексов (см., напр.: [Молодин, Ефремова, 2010]), авторы отдают себе отчет в проблемности идентификации оригинального пахомовско- го комплекса на памятнике Тартас-1. Раскопки, проводимые здесь на протяжении двух последних лет, наглядно демонстрировали отличие комплекса от поселений, не говоря уже о могильниках [Молодин, Наглер и др. 2012; Молодин, Кобелева и др., 2013]. Продолженные здесь в 2014 г. исследования дали принципиально новые данные, свидетельствующие о существовании на объекте сооружений, связанных с активным бронзолитейным производством, что, впрочем, не исключает первой версии (согласно которой мы имеем дело со святилишем), а скорее дополняет ее, поскольку феномен семантической связи литейного и кузнечного производства с культовым центром не раз отмечался в археологической литературе [Эдинг, 1940, с. 14; Сальников, 1949, с. 94–95], а также был замечен этнографами у ряда народов, находящихся на ранней стадии освоения металлообработки [Cline, 1937; Childs, Killick, 1993, p. 332].

В сезоне 2014 г. продолжены работы на ранее выявленных ритуальных комплексах пахомовской культуры. У юго-западной оконечности занимаемой памятником надпойменной террасы правого берега р. Тартас, на берегу старицы выявлено каркасно-столбовое сооружение, близкое по своим конструктивным особенностям постройке, исследованной раскопом 2012 г. [Молодин, Наглер и др., 2012, с. 231–232, рис. 1]. Данное строение непосредственно примыкает к исследованным в 2012–2013 гг. ритуальным комплексам № 3 и 4 [Молодин, Кобелева и др., 2013, с. 265–267, рис. 1, 1 ] и составляет с ними единый архитектурный ансамбль.

Раскопанное в этом году сооружение представляет собой ориентированную длинной осью по линии С – Ю прямоугольную прямостенную наземную конструкцию размером 15 на 8 м и площадью приблизительно 120 м². Об этом свидетельствует система столбовых ям, расположенных по ее периметру. Менее отчетливо читается два ряда ям во внутренней части конструкции. Ближе к центру строения выявлен овальный прокал. К нему примыкала круглая ритуальная яма, заполненная костями мелкого рогатого скота. Судя по тому, что некоторые столбовые ямы накладываются друг на друга, а одна из них перерезает прокал, описанное сооружение в ходе эксплуатации подвергалось ремонту и перепланировке.

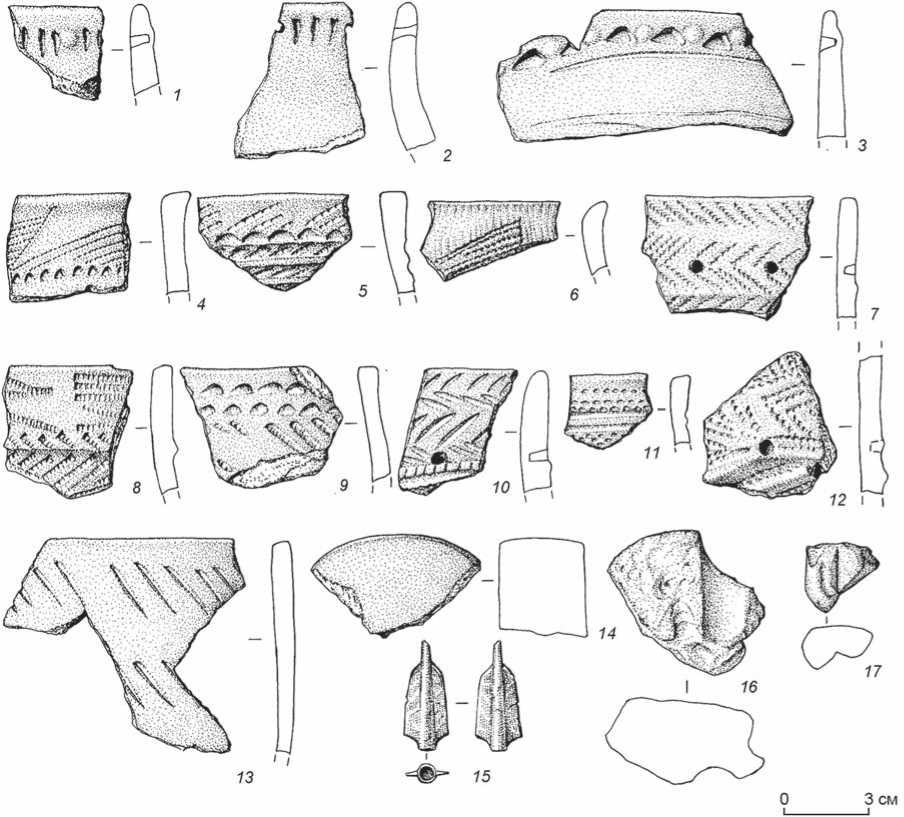

В культурном слое постройки найдены многочисленные обломки керамики эпохи поздней бронзы (см. рисунок , 1–13 ), кости животных, фрагменты глиняных литейных форм (см. рисунок , 16, 17 ), кусочки охры. Особенный интерес представляют обломок каменной створки литейной фор-

Могильник Тартас-1. Ритуальный комплекс.

1–13 – керамика; 14 – фрагмент каменной литейной формы; 15 – бронзовый наконечник стрелы; 16, 17 – фрагменты глиняных литейных форм.

мы (см. рисунок , 14 ) и полуфабрикат бронзового наконечника стрелы (см. рисунок , 15 ).

Наконечник относится к типу двухлопостных втульчатых стрел раннескифского облика. В районе конца жала сохранился не отделенный литник в виде круглого вертикального, слегка сужающегося канала-стояка. Аналогии таким изделиям известны в материалах предскифского времени Северного Причерноморья и Сибири [Тереножкин, 1976, с. 133–139, рис. 82, 4, 97; Грязнов, 1956] . Нахождение на территории культовых сооружений пахомовской культуры бронзовых вещей (часто без следов использования) является характерной чертой, зафиксированной на других ранее раскопанных участках ритуального комплекса данного памятника [Молодин, Наглер и др., 2012, с. 233; Молодин, Кобелева и др., 2013, с. 266–267]

Внутри помещения, вплотную к его северной стене, помещались три скопления болотной железной руды*, а также два земляных сооружения. Первое из них (конструкция № 3) представляло собой круглое чашеобразное углубление диаметром 1,95–2,2 м и глубиной от уровня материка 0,08–0,15 м. Его дно слегка понижается к центру. У северо-восточной стенки углубления находились два крупных скопления предметов. Первое из них состояло из крупных обломков технической керамики. Второе включало крупные фрагменты литейных форм, свода плавильной печи и находящиеся под ними две бронзовых бусины и кость животного. По-видимому, бусины являются своего рода «прикладами», аналогичными ранее выявленным бронзовым наконечникам копий и кельту.

В центре конструкции находилась овальная яма размером 0,7 × 0,58 м и глубиной 0,2 м. На ее дне находился служивший, по-видимому, ал-тариком крупный плоский кусок болотной руды, размером 15 на 23 см и толщиной 0,3–0,4 см. В заполнении присутствовали окатанные фрагменты руды, обломок литейной формы, кусочек охры, кости животных. Слой был насыщен золой и мелкими вкраплениями прокаленной почвы.

Конструкция № 4 представляла собой подквадратное углубление размером 2,40 на 2,15 м. Его глубина у северной и восточной стенок составляет 5–6 см. Дно незначительно понижается к центру углубления. У восточной стенки прослеживается скопление обломков свода печи, фрагменты болотной руды, костей животных и бронзовый сплеск.

В центре сооружения находилась круглая чащеобразная яма. Ее диаметр по верхнему краю равнялся 0,67–0,64 м, а глубина – 0,24–0,27 м. Заполнение содержало зольные включения, мелкие фрагменты технической керамики, кости животных, окатанные фрагменты болотной руды.

Таким образом, оба описанных сооружения идентичны как по конструкции, так и по характеру заполнения и инвентаря. Их сооружение, несомненно, вызвано схожими потребностями хозяйственно-ритуальной практики.

Культурно диагностирующими и наиболее массовыми находками являются мелкие и крупные фрагменты керамики, содержащиеся в верхних слоях, столбовых ямах и конструкциях всего комплекса. Без учета полной обработки керамического комплекса можно констатировать факт присутствия фрагментов пахомовской и позднеирменс-кой посуды.

Позднеирменская керамика выявлена в виде фрагментов горловин от нескольких (6–8) сосудов-горшков, орнаментированных двумя рядами жемчужин с разрядкой из 2–4 вытянутых, семечковидных вдавлений (см. рисунок , 1–3 ). Такая керамика типична для позднеирменских комплексов [Молодин, 1985].

Состав пахомовской посуды более вариативен, представлен «нарядной» и «ненарядной», по классификации О.Н. Корочковой [2010, с. 58], группами. Первая характеризуется андронойдным орнаментом, состоящим из различной формы заштрихованных треугольников, зигзага и «елочки», нанесенных мелкозубчатым гребенчатым штампом (см. рисунок , 4–6 ). Вторая представлена посудой, орнаментированной по всей поверхности отпечатками крупного гребенчатого штампа, много реже отпечатками гладкого штампа. Среди мотивов преобладают «зигзаг» и «елочка», кроме того присутствуют «ямки» и косые семечковидные вдавления (см. рисунок , 7–12 ). Часть фрагментов имеет явный сузгунский колорит.

В составе керамического комплекса имеется небольшая группа фрагментов плоскодонных сосудов баночной формы, орнаментированных крупной «елочкой», выполненной в резной технике, имеющая черты посуды раннего железного века (см. рисунок , 13 ).

Техническая керамика представлена многочисленными мелкими фрагментами литейных форм, сердечников, возможно, свода очажного устройства, обмазки сопла. Основная масса материала зафиксирована в заполнении и на уровне дна конструкций ритуального комплекса и в верхнем слое почвы над ними, а также в несколь- ких столбовых ямках. Бинокулярное исследование показало наличие в глинистой массе большого количества некалиброванного песка, в двух случаях выявлен шамот. Органика зафиксирована в небольшом количестве, в качестве естественной примеси. Формовка производилась на деревянной модельной плите (сохранились обломки с отпечатками древесной структуры на разъемах створок).

Следует отметить, что значительная часть находок связана с бронзолитейным производством. Эта особенность уже отмечалась ранее как характерный признак культовых мест пахомовской культуры [Труфанов, 1983, с. 66; Молодин, Кобелева и др., 2013, с. 267], однако в таком количестве они встречены впервые.

Таким образом, исследование нового культового сооружения памятника Тартас-1 показывает, что перед нами долго функционировавшее и грандиозное по своим масштабам пахомовское святилище, занимающее значительную площадь.

Найденные в ходе работ материалы позволяют уточнить датировку пахомовской археологической культуры. Исходя из вещевого комплекса (наконечник стрелы раннескифского типа), двухкомпонентного состава керамического материала, включающего обломки сосудов позднеирменской культуры, можно говорить о синхронности поздне-ирменских и пахомовских памятников на территории Центральной Барабы. Следовательно, данный комплекс относится к переходному от бронзы к железу времени, что свидетельствует, вероятно, о достаточно длительном существовании пахомов-ской культуры в правобережном Прииртышье.

Список литературы Исследования культовых сооружений пахомовской культуры (восточный вариант)

- Грязнов М.П. История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка. -М.: АН СССР, 1956. -163 с. -(МИА; № 48).

- Корочкова О.Н. Взаимодействие культур в эпоху поздней бронзы (андроноидные древности Тоболо-Иртышья). -Екатеринбург: УралЮрИздат, 2010. -104 с.

- Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. -Новосибирск: Наука. 1985. -200 с.

- Молодин В.И., Ефремова Н.С. Грот Куйлю -культовый комплекс на реке Кучерле (Горный Алтай). -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. -263 с.

- Молодин В.И., Кобелева Л. С., Наглер А., Дураков И.А., Ефремова Н.С., Ненахов Д.А., Демахина М.С., Мыльникова Л.Н., Хансен С. Культовые комплексы восточного ареала пахомовской культуры на многослойном памятнике Тартас-1//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. -Т. XIX. -С. 265-269.

- Молодин В.И., Наглер А., Хансен С., Дураков И.А., Кобелева Л.С., Ефремова Н.С., Новикова О.И., Мыльникова Л.Н., Васильев С.К., Васильева Ю.А., Ковыршина Ю.Н., Кудинова М. А., Мосечкина Н.Н., Ненахов Д. А., Нестерова М. С., Сальникова И.В. Ритуальные комплексы восточного ареала пахомовской культуры на памятнике Тартас-1 (Обь-Иртышская лесостепь)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. -Т. XVIII. -С. 231-236.

- Сальников К.В. К вопросу о древней металлургии в Зауралье//КСИИМК. -1949. -№ XXIX. -С. 92-95.

- Тереножкин А.И. Киммерийцы. -Киев: Наук. думка, 1976. -224 с.

- Труфанов А.Я. Жертвенное место Хутор Бор-1 (о культурно-хронологическом своеобразии памятников эпохи поздней бронзы лесного Прииртышья)//Этнокультурные процессы в Западной Сибири. -Томск: Том. гос. ун-т, 1983. -С. 63-76.

- Эдинг Д.Н. Резная скульптура Урала. -М.: Гос. ист. музей, 1940. -102 с. -(Тр. ГИМ; вып. 10).

- Childs S.T., Killick D.J. Indigenous African metallurgy: nature and culture//Annual Rev. of Anthropology. -1993. -Vol. 22. -P. 317-337.

- Cline W.B. Mining and metallurgy in Negro Africa. -Paris: P. Geuthner, 1937. -155 p.