Исследования многослойной палеолитической стоянки Тинит-1 (Южный Дагестан) в 2009 году

Автор: Анойкин А.А., Борисов М.А., Лещинский С.В., Зенин И.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XV, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521519

IDR: 14521519

Текст статьи Исследования многослойной палеолитической стоянки Тинит-1 (Южный Дагестан) в 2009 году

Стоянка Тинит-1 (41º55'01"с.ш., 48º02'01"в.д.; а.в. – 724 м) расположена в 1,5 км к северо-западу от с. Тинит (Табасаранский р-н Республики Дагестан) (рис. 1, А ). Памятник был открыт в 2007 г. сотрудниками Дагестанского отряда экспедиции ИАЭТ СО РАН и ИЭА РАН в ходе разведочных работ в верхнем течении р. Рубас [Деревянко и др., 2007]. Стационарное исследование объекты проводилось в 2008 г., когда на стоянке был заложен раскоп 6 × 5 м. Толща рыхлых отложений была вскрыта по всей площади раскопа на глубину ≈ 3 м, а на участке 2 × 2 м – до 5 м. На объекте выделено 8 слоев, содержащих 11 горизонтов залегания археологического материала (а.г.). В 2009 г. раскопки памятника были продолжены. К восточной стенке раскопа 2008 г. была сделана прирезка 4 × 8 м, ориентированная по длинной оси в направлении С-Ю (рис. 1, В ). Толща рыхлых отложений была вскрыта по всей площади раскопа на глубину ≈ 3 м, а на участке 3 × 2 м – до 5,5 м. В ходе работ выделено 9 литологических слоев, содержащих 10 горизонтов залегания археологического материала (а.г.) в общем повторяющих характер залегания находок в раскопе 2008 г.

Ниже приводится сокращенное описание разреза (сверху-вниз) (рис. 1, С ):

0. Техногенный слой, представляет собой остатки отвала 2008 г. Мощность – до 0,3 м.

-

1. Суглинок темный серо-коричневый, плотный, в кровле – включения современного мусора. Истинная мощность (и.м.) – 0,2–0,3 м.

-

2. Суглинок темно-коричневый плотный, по-видимому, эолово-делювиального генезиса. В средней части встречаются редкие ходы землеройных животных. Содержит материалы а.г. 1–2. И.м. – 0,2–0,8 м.

-

3. Супесь коричневато-серая (при высыхании – светлая, белесая) пористая, пылеватая, с массой древесного угля (фрагменты до 1 см). Генезис, вероятно, делювиально-эоловый. Отложения сильно биотурбиро-ваны (множество нор) особенно в подошве. Содержит материалы а.г. 3. И.м. ~ 0,1–0,45 м.

-

4. Отложения близки таковым слоя 2. Отличие в сильно биотурбиро-ванной кровле, вертикальной тонкой трещинноватости и табачном оттенке отложений. И.м. ~ 0,65–1,0 м. Содержит материалы а.г. 4–5.

-

5. Отложения близки таковым слоя 3, однако, невыдержанны по простиранию и также трещинноваты. Из-за постоянного подъема поровых вод

-

6. Суглинок темно-коричневый (при высыхании – светло-коричневый) плотный, по-видимому, делювиального (с примесью эолового материала) генезиса. Отложения также разбиты многочисленными тонкими (1 мм), вероятно, гравитационными трещинами. Подошва слоя падает по азимуту 0 – 10˚ под углом до 10˚. Содержит материалы а.г. 7–8. И.м. ~ 0,2–0,7 м.

-

7. Суглинок делювиальный, близкий таковому слоя 4. Содержит материалы а.г. 9. И.м. ~ 0,15–0,5 м.

-

8. Темно-коричневая (при высыхании – коричневая) песчанистая глина делювиального генезиса. Отличается от слоя 7 уменьшением в составе песчаных зерен. Содержит материалы а.г. 10. И.м. ~ 1,2–1,7 м.

-

9. Серовато-коричневатый (белесый) суглинок. Текстура пятнистая за счет большого содержания карбонатов. Поверхность напластования разбита трещинами. Видимая мощность – до 0,6 м.

Рис. 1. Тинит-1. Карта-схема района работ (А), план расположения раскопа (В) и стратиграфический разрез восточной стенки (C).

местами отложения не высыхают и имеют темно-коричневый цвет. Содержит материалы а.г. 6. И.м. – 0,2–0,5 м.

Все изделия из раскопа (599 экз.) изготовлены из кремня и сильно окремненных пород, залегающих в коренных условиях на расстоянии 1–2 км от стоянки и прослеженных в нескольких обнажениях. Планиграфический анализ условий залегания археологического материала, наряду с данными стратиграфии, свидетельствуют о том, что он залегает in ^^itu и претерпел минимальные пространственные перемещения. Практически все изделия имеют горизонтальную или близкую таковой ориентацию, небольшой вертикальный разброс внутри выделенных археогоризонтов (а.г.) и согласное залегание относительно вмещающих геологических тел. Также в ходе работ выделено два четко локализованных крупных скопления артефактов с маленьким вертикальным диапазонам разброса, а часть находок внутри наиболее насыщенных горизонтов апплицируется между собой. Кроме археологического материала во всех отложениях вмещающих культурные остатки присутствуют примазки древесного угля и разрозненные угольки. Также в сл. 4 зафиксировано два небольших (до 2 см) изометричных обломка охряно-красного и оранжевато-красного цвета, представляющих собой тонкодисперсный агрегат гидроксидов железа, вероятно, с примесью глинистых минералов (определение Н.А. Кулик). Состав, структура материала и особенности его залегания позволяют предполагать, как более вероятное, их искусственное происхождение в суглинках слоя. Возможно, они были принесены на памятник как куски природной коричневато-оранжевой краски.

Остатки позвоночных в раскопе не обнаружены, что, по-видимому, связано с низкой скоростью седиментации и разрушением костей и зубов на дневной поверхности до захоронения.

Работы 2009 г., позволили составить более точное представление о структуре памятника, а также уточнить особенности каменных индустрий основных археологических горизонтов (а.г.).

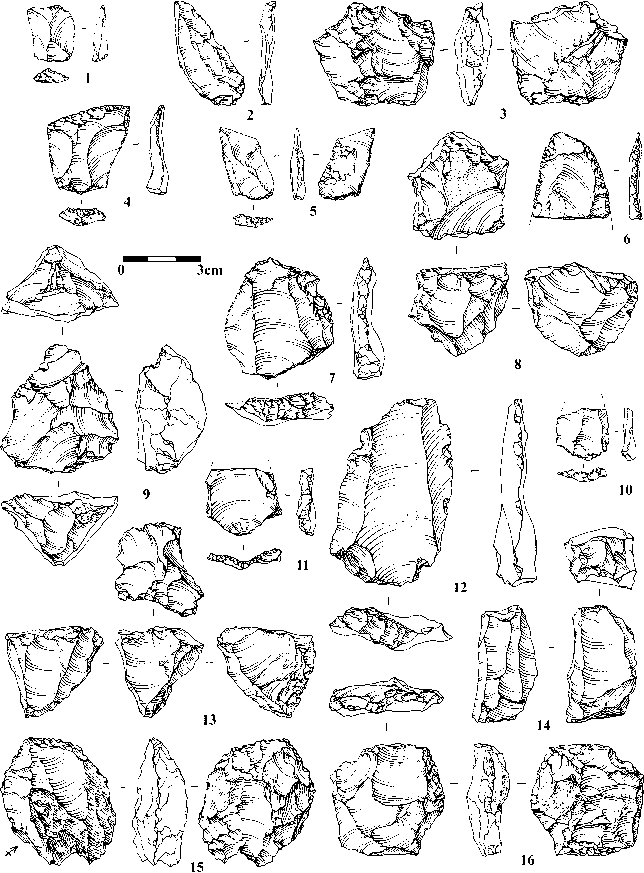

А.г. 1 (19 экз.): нуклеусы – 1 (одноплощадочный монофронтальный, несет следы неоднократного переоформления и переноса плоскости и направления скалывания, истощен) (рис. 2, 8 ), нуклевидные обломки – 2, пластины – 2, пластинчатые отщепы – 4, отщепы – 4 (рис. 2, 14 ), обломки, осколки – 6. Орудийных форм нет.

А.г. 2 (67 экз., из них 32 экз. в одном локальном скоплении): нуклеусы – 3 (одноплощадочные монофронтальные для удлиненных заготовок – 2, двухплощадочные монофронтальные для удлиненных заготовок – 1), пластины – 8, пластинчатые отщепы – 12, отщепы – 28, обломки, осколки – 17. Орудийных форм нет.

А.г. 3 (102 экз.): нуклеусы – 1 (одноплощадочный монофронтальный для удлиненных заготовок, находится в начальной стадии эксплуатации), нуклевидные обломки – 1, пластины – 7, пластинчатые отщепы – 7, отще-пы – 61, обломки, осколки – 25. Орудийных форм нет.

А.г. 4 (49 экз.): нуклеусы – 1 (одноплощадочный монофронтальный для удлиненных заготовок), нуклевидные обломки – 2, пластины – 6, пластинчатые отщепы – 4, отщепы – 20, обломки, осколки – 16. Орудийный набор (2 экз.) представлен мелким концевым скребком на удлиненном обломке и изделием с ретушированной выемкой.

А.г. 5 (54 экз.): нуклеусы – 2 (монофронтальныей двухплощадочный для небольших отщепов, сильно истощенный – 1, подпризматический для мелких пластин, пирамидальной формы – 1 (рис. 2, 13 )), нуклевидные обломки – 1, сколы леваллуа – 4 (рис. 2, 11 ), пластины – 3, пластинчатые отщепы – 4, отщепы – 23, обломки, осколки – 17. Все сколы леваллуа имеют пластинчатые или близкие к таковым пропорции. Орудийный набор (2 экз., без учета неретушированных леваллуазский заготовок) представлен небольшим ножом с естественным обушком (рис. 2, 2 ) и мелким угловатым скреблом на леваллуазском сколе (рис. 2, 4 ).

А.г. 6 (291 экз., из них 47 экз. в одном локальном скоплении): галька – 1, нуклеусы – 8 (монофронтальные одноплощадочные для удлиненных заготовок, плоские – 2 (рис. 2, 3 ); бифронтальный одноплощадочный подпризматический, с сопряженными фронтами, для удлиненных заготовок – 1 (рис. 2, 14 ); бифронтальный двухплощадочный встречный, плоский – 1 (по одному краю ретушная подработка, возможно оформление лезвия скребла) (рис. 2, 16 ); леваллуазский (?) монофронтальные, для отщепов – 2 (весь фронт скалывания удален одним снятием); радиальный бифронтальный – 1 (возможно заготовка бифасиального изделия), нуклевидные обломки – 2, сколы леваллуа – 7 (рис. 2, 7,10,12 ), пластины – 25, пластинчатые отще-пы – 23, отщепы – 116, обломки, осколки – 109. Большинство сколов левал-луа (5) имеют пластинчатые или близкие к таковым пропорции. Орудийный набор (5 экз.) представлен отбойником, фрагментом двойного продольного скребла, близкого по характеру отделки к категории скребел-ножей (рис. 2, 6 ), двумя атипичными скребками (боковым и концевым на отще-пах) и транкированно-фасетированным изделием (рис. 2, 15 ).

Рис. 2. Тинит-1. Раскоп. Каменные артефакты (художник А.В. Абдульманова). 1, 7, 10–12 – леваллуазские сколы; 2, 5 – ножи ; 3, 8, 9, 13, 14, 16 – нуклеусы;

4, 6 – скребла; 15 – транкированно-фасетированное изделие.

( 8 - горизонт 1; 2, 4, 11, 13 - горизонт 5; 3, 6, 7, 10, 12, 14-16 - горизонт 6;

1 – горизонт 7; 5 – горизонт 8; 9 – горизонт 9.)

А.г. 7 (6 экз.): нуклевидные обломки – 1, сколы леваллуа – 1 (рис. 2, 1 ), пластины – 1, отщепы – 2, обломки, осколки – 1. Орудийных форм нет.

А.г. 8 (3 экз.): сколы леваллуа – 1, пластинчатые отщепы – 2. Орудийный набор (1 экз.) представлен мелким ножом с естественным обушком (рис. 2, 5 ).

А.г. 9 (4 экз.): нуклеусы – 1 (леваллуазский, овальный, для отще-пов, утилизация прекращена после неудачного снятия основного скола) (рис. 2, 9 ), отщепы – 1, обломки, осколки – 2. Орудийных форм нет.

А.г. 10 (2 экз.): отщепы – 2. Орудийный набор (1 экз.) представлен сколом с ретушью (по ряду признаком может быть отнесен к атипичным скребкам).

Особенности распределения каменного материала в археологических горизонтах, его качественная и количественная характеристика, позволяют определить памятник Тинит-1 как многократно посещаемый кратковременный охотничий (?) лагерь.

Анализ объединенной коллекции каменных артефактов 2007–2009 гг. позволяет предполагать, что первые четыре а.г. по технико-типологическим характеристикам соответствуют периоду позднего палеолита. Об этом свидетельствует применение верхнепалеолитической техники скола – редуцирование края ударных площадок подтеской и пришлифовкой. В нижних горизонтах (с а.г. 5), напротив, фиксируется использование среднепалеолитических техник расщепления (фасетированные и двухгранные площадки у части заготовок; сколы оформления леваллуазских ядрищ; целевые заготовки, близкие леваллуазским формам, леваллуазские ядрища). Орудийный набор не многочислен, однако, отдельные яркие образцы орудий, в основном из нижних а.г. (скребла, транкированно-фасетированные изделия и др.), не противоречат делению коллекции, предложенному на основании технических параметров. Таким образом, в настоящий момент, можно соотносить археологический материал а.г. 1–4 с верхним палеолитом, а а.г. 5–11 – с финалом среднего палеолита и, возможно, более ранними его этапами.