Исследования многослойной палеолитической стоянки Тинит-1 (Южный Дагестан) в 2010 году

Автор: Анойкин А.А., Борисов М.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XVI, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521662

IDR: 14521662

Текст статьи Исследования многослойной палеолитической стоянки Тинит-1 (Южный Дагестан) в 2010 году

Стоянка Тинит-1 (41°55‘01"с.ш., 48°02‘01"в.д.; а.в. - 724 м) расположена в 1,5 км к северо-западу от с. Тинит (Табасаранский р-н Республики Дагестан).

Памятник был открыт в 2007 г. сотрудниками Дагестанского отряда экспедиции ИАЭТ СО РАН и ИЭА РАН в ходе разведочных работ в верхнем течении р. Рубас [Деревянко и др., 2007]. Стационарное исследование объекта проводится с 2008 г., когда на стоянке был заложен раскоп 6х5 м. Толща рыхлых отложений вскрывалась по всей площади раскопа на глубину = 3 м, а на участке 2х2 м - до 5 м. На объекте было выделено 8 слоев, содержащих 11 горизонтов залегания археологического материала. Раскопки памятника продолжались в 2009 г., когда к восточной стенке раскопа 2008 г. была сделана прирезка 4х8 м. Толща рыхлых отложений вскрывалась по всей площади раскопа на глубину ≈ 3 м, а на участке 3х2 м - до 5,5 м. В ходе работ выделено 9 литологических слоев, содержащих 10 горизонтов залегания археологического материала, в целом, повторяющих характер залегания находок в раскопе 2008 г. В 2010 г. к южной стенке раскопа 2009 г. была сделана прирезка 4х6 м, ориентированная по длинной оси в направлении С-Ю. Толща рыхлых отложений вскрыта по всей площади раскопа на глубину ≈ 3 м. В ходе работ выделено 8 литологических слоев, содержащих 9 горизонтов залегания археологического материала, в общем, повторяющих характер залегания находок в раскопах 2008-2009 гг.

Ниже приводится сокращенное описание разреза (сверху вниз):

Слой 0. Техногенный слой, представляет собой остатки отвала 20082009 гг. Мощность - до 0,25 м.

Слой 1. Суглинок темный серо-коричневый, плотный, в кровле - включения современного мусора. Истинная мощность (и.м.) 0,2-0,4 м.

Слой 2. Суглинок темно-коричневый плотный, по-видимому, эолово-делювиального генезиса. В средней части встречаются редкие ходы землеройных животных. Содержит материалы а.г. 2. И.м. 0,2-0,5 м.

Слой 3. Супесь коричневато-серая (при высыхании - светлая, белесая) пористая, пылеватая, с массой древесного угля (фрагменты до 1 см). Ге- незис, вероятно, делювиально-эоловый. Отложения сильно биотурбиро-ваны (множество нор) особенно в подошве. Содержит материалы а.г. 3. И.м. 0,15-0,35 м.

Слой 4. Отложения близки таковым слоя 2. Основные отличия: сильно биотурбированная кровля, вертикальная тонкая трещинноватость и табачный оттенок отложений. И.м. - 0,7-0,9 м. Содержит материалы а.г. 4-5.

Слой 5. Отложения близки таковым слоя 3, однако, невыдержанны по простиранию и также трещинноваты. Из-за постоянного подъема поровых вод местами отложения не высыхают и имеют темно-коричневый цвет. Содержит материалы а.г. 6. И.м. - 0,25-0,4 м.

Слой 6. Суглинок темно-коричневый (при высыхании - светло-коричневый) плотный, по-видимому, делювиального (с примесью эолового материала) генезиса. Отложения также разбиты многочисленными тонкими (1 мм), вероятно, гравитационными трещинами. Содержит материалы а.г. 7-8. И.м. - 0,45-0,7 м.

Слой 7. Суглинок делювиальный, близкий таковому слоя 4. Содержит материалы а.г. 9. И.м. - 0,15-0,3 м.

Слой 8. Темно-коричневая (при высыхании - коричневая) песчанистая глина делювиального генезиса. Отличается от слоя 7 уменьшением в составе песчаных зерен. Содержит материалы а.г. 10. Видимая мощность -до 0,4 м.

Все изделия из раскопа (554 экз.) изготовлены из кремня и сильно окремненных пород. Планиграфический анализ условий залегания археологического материала, наряду с данными стратиграфии, свидетельствуют о том, что он залегает i^^ si t ^^ и претер п ел м и ни м а л ьные п р остранственные перемещения. Практически все изделия имеют горизонтальную или близкую таковой ориентацию, небольшой вертикальный разброс внутри выделенных археологических горизонтов и согласное залегание относительно вмещающих геологических тел.

Остатки позвоночных в раскопе не обнаружены, что, видимо, связано с низкой скоростью седиментации и разрушением костей и зубов на дневной поверхности до их захоронения.

Работы 2010 г., позволили составить более точное представление о структуре памятника, а также уточнить особенности каменных индустрий основных археологических горизонтов (а.г.).

А.г. 2 (3 экз.): отщепы - 2, обломки, осколки - 1. Орудийных форм нет.

А.г 3 (20 экз.): нуклевидные обломки -1, пластины - 2, отщепы -11, технические сколы - 2, обломки, осколки - 4. Орудийные формы (2 экз.) представлены угловым резцом и ножом.

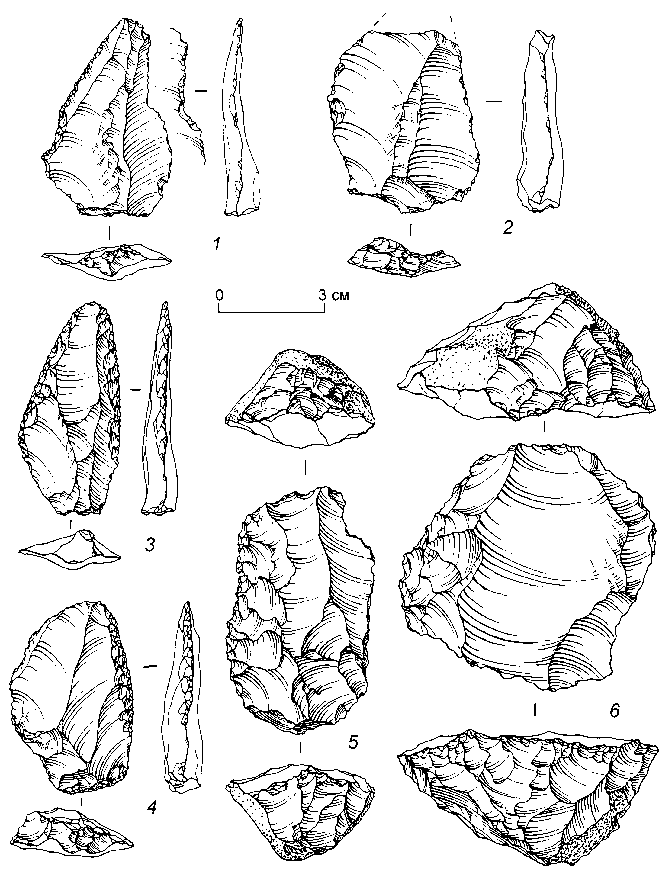

А.г. 4 (25 экз.): нуклеусы - 1 (одноплощадочный бифронтальный для удлиненных заготовок, с сопряженными фронтами снятия), пластины - 2, отщепы - 12, технические сколы - 2, обломки, осколки - 8. Орудийные формы (2 экз.) представлены режущими изделиями (нож и скребло-нож (рис. 1, 4 )).

А.г. 5 (99 экз.): нуклевидные обломки - 1, пластины - 9, микропластины - 1, отщепы - 45, технические сколы - 4, обломки, осколки - 39. Орудийный набор (3 экз.) представлен атипичным концевым скребком, изделием с ретушированной выемкой и ножом.

А.г. 6 (353 экз.): нуклеусы - 3 (одноплощадочный бифронтальный для удлиненных заготовок, с сопряженными фронтами снятия - 1, монофрон-тальныей двухплощадочный для небольших отщепов, сильно истощенный -1, радиальный монофронтальный -1), нуклевидные обломки - 4, пластины -19, микропластины -1, отщепы -165, технические сколы - 9, обломки, осколки - 152. Орудийный набор (10 экз) представлен ретушированными леваллуазскими заготовками (атипичный остроконечник (см. рисунок, 1 ) и дистальный фрагмент удлиненного скола), атипичным остроконечником, режущими формами (ножи (2 экз.) и скребло-нож (см. рисунок 1, 3 )), невыразительным мелким скребком, пластиной и отщепами (2 экз.) с ретушью.

А.г. 7 (34 экз.): нуклеусы - 2 (монофронтальный двухплощадочный для удлиненных заготовок со снятием заготовок во встречных направлениях - 1 (рис. 1, 5 ), торцовый монофронтальный одноплощадочный для удлиненных заготовок, со следами неоднократного переоформления - 1), пластины - 2, отщепы -15, технические сколы - 4, обломки, осколки -11. Орудийный набор (2 экз.) представлен ножом и отщепом с ретушью.

А.г. 8 (4 экз.): нуклеусы - 1 (монофронтальный двухплощадочный для удлиненных заготовок со снятием заготовок во встречных направлениях), отщепы - 1, технические сколы - 2. Орудийный набор (1 экз.) представлен небольшим выемчатым изделием.

А.г 9 (12 экз.): нуклеусы - 1 (леваллуазский монофронтальный овальный для удлиненных заготовок с противолежащей вспомогательной ударной площадкой (см. рисунок 1, 6 )), нуклевидные обломки - 1, отщепы - 7 (см. рисунок 1, 2 ). Орудийных форм нет.

А.г. 10 (4 экз.): отщепы - 4. Орудийных форм нет.

Анализ техники первичного расщепления, показывает, не смотря на малое количество нуклевидных форм, их достаточное разнообразие в нижних горизонтах (а.г. 5-10), где наряду с простыми одноплощадочными формами, присутствуют сложно организованные биполярные ядрища, с тщательной подготовкой как ударных площадок, так и фронта скалывания и следами осуществления нескольких циклов снятия заготовок, а также торцовые, радиальные и леваллуазские нуклеусы. Показательно, что все ядрища ориентированы на производство удлиненных сколов, хотя негативы снятий и не имеют геометрии правильных пластинчатых заготовок. Анализ сколов показывает доминирование изделий с параллельной и субпараллельной огранкой дорсалов, которые составляют 66,7% в группе верхних а.г. и 51,2% в группе нижних. Интересно, что более 10% в этой категории в группе нижних а.г. составляют сколы с субпараллельной бинаправленной огранкой дорсала. Сколов декортикации крайне мало (3 % и менее). Среди остаточных ударных площадок доминируют гладкие (68,0 % в верхних а.г. и 51,8 %

Тинит-1. Раскоп. Каменные артефакты. Художник А.В. Абдульманова.

4 – горизонт 4; 1, 3 – горизонт 6; 5 – горизонт 7; 2, 6 – горизонт 9.

1, 2 – леваллуазские сколы; 3, 4 – скребла-ножи ; 5, 6 – нуклеусы.

в нижних), много линейных/точечных, особенно в нижних а.г. (20,7 %). Также там значителен процент двухгранных/фасетированных площадок -17,6 %. Стоит отметить, что результаты статистического анализа сколов группы верхних а.г. коллекции 2010 г. могут рассматриваться с определен- ными оговорками и только в совокупности с данными работ предыдущих лет, т.к. их количества недостаточно для статистически достоверной выборки (всего 33 экз.)

Анализ объединенной коллекции каменных артефактов 2007-2010 гг. позволяет предполагать, что первые четыре а.г. по технико-типологическим характеристикам соответствуют периоду позднего палеолита. Об этом свидетельствует применение верхнепалеолитической техники скола - прямое и обратное редуцирование края ударных площадок подтеской и пришлифов-кой. В нижних горизонтах (с а.г. 5), напротив, фиксируется использование среднепалеолитических техник расщепления (фасетированные и двухгранные площадки у части заготовок; сколы оформления леваллуазских ядрищ; целевые заготовки, близкие леваллуазским формам, леваллуазские ядрища). Орудийный набор не многочислен, однако, отдельные яркие образцы орудий, в основном из нижних а.г. (скребла-ножи, остроконечники и др.), не противоречат делению коллекции, предложенному на основании технических параметров. Таким образом, в настоящий момент, можно соотносить археологический материал а.г. 1-4 с верхним палеолитом, а а.г. 5-11 - с финалом среднего палеолита и, возможно, более ранними его этапами.