Исследования могильника Льнозавод-4 в 2016 году: предварительные итоги

Автор: Корусенко М.А., Герасимов Ю.В., Бондарев А.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены некоторые результаты изучения могильника у д. Льнозавод в Муромцевском р-не Омской обл. Памятник исследовался в 1982 и 1996 гг., но полученные материалы не были опубликованы. В 2016 г. раскопками были изучены 10 погребальных комплексов из состава памятника. Полученные материалы подтвердили датировку могильника, предложенную предыдущими исследователями. Нашими работами были установлены некоторые особенности устройства погребальных сооружений, зафиксированы следы погребальных практик, оставшихся вне поля зрения наших предшественников. Особый интерес представляют выявленные свидетельства поминальных циклов в виде фрагментов черепов лошадей. Получена важная информация для изучения процессов этно- и культурогенеза, определивших современную этническую картину в регионе.

Археологические памятники, могильники, тарское прииртышье, позднее средневековье, этногенез, этнографо-археологические комплексы западной сибири

Короткий адрес: https://sciup.org/14522378

IDR: 14522378 | УДК: 904.5

Текст научной статьи Исследования могильника Льнозавод-4 в 2016 году: предварительные итоги

В полевом сезоне 2016 г. авторами настоящей статьи выполнялись раскопки могильника Льнозавод-4, расположенного в Муромцевском р-не Омской обл. Памятник был открыт С.В. Глинским в 1980 г., а в 1982 г. исследован Западносибирским отрядом Северо-Азиатской комплексной экспедиции под руководством А.И. Соловьева [Соловьев, 1983, с. 1–2]. В результате работ было вскрыто 40 погребений, которые по особенностям погребального обряда и сопроводительному инвентарю были датированы концом XVII – началом XVIII в.; мо- гильник предварительно атрибутирован как южнохантыйский [Там же, с. 26]. Позже эти определения были подтверждены в монографии, посвященной анализу археологического материала Барабинской лесостепи позднего Средневековья [Молодин, Соболев, Соловьев, 1990, с. 175].

В 1996 г. О.Е. Гришаевой были раскопаны две крупные насыпи из состава могильника [Гришаева, 1997, с. 3]. На основе полученных данных автор определила исследованные объекты по аналогии с атрибуцией А.И. Соловьева [Там же, с. 11]. Полу- ченные материалы до настоящего времени не введены в широкий научный оборот. Кроме того, использованная авторами работ методика раскопок памятника отдельными насыпями обусловила упущение ряда важных аспектов структуры памятника, отражающих специфику погребального ритуала автохтонного населения Тарского Прииртышья. Между тем, материалы памятника представляются достаточно важными для разработки проблематики этнографо-археологических комплексов Западной Сибири, которая является одним из приоритетных направлений фундаментальных исследований. Указанные соображения определили актуальность новых исследований памятника с применением современных методик.

В 2015 г. отрядом Барабинско-Тарской археолого-этнографической экспедиции были выполнены рекогносцировочные работы на археологических памятниках в окрестностях д. Льнозавод, одной из целей которых было определение перспектив продолжения исследований могильника Льнозавод-4. Актуальность дальнейшего изучения памятника была связана с особенностями методики выполненных ранее исследований, с одной стороны, и отсутствием опубликованных материалов, с другой. По результатам работ 2015 г. были определены участки для раскопов широкой площадью, а в полевом сезоне 2016 г. эти работы были выполнены. В настоящей работе представлены некоторые результаты полевых изысканий и предварительных камеральных исследований, характеризующие некоторые особенности погребальной практики коренного населения региона XVII–XVIII столетий.

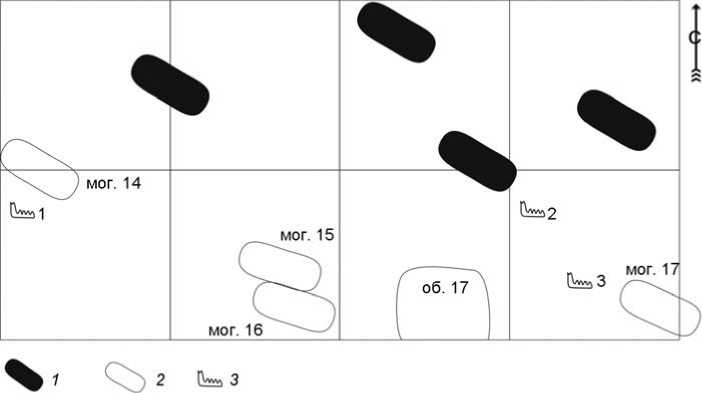

Памятник расположен в среднем течении р. Тара, на коренной террасе правого берега, в по- граничье ландшафтных зон южной тайги и северной лесостепи. В 2015 г. был снят подробный инструментальный план памятника с раскопанными объектами, анализ которого позволил определить наиболее перспективные участки памятника для дальнейших исследований. Нами были выделены две площадки, на которых и были размечены раскопы. Задачей исследования было получение информации о сложении комплекса, ранних этапах его истории, выявление культового места и оценка перспективности изучения данных объектов в рамках научно-исследовательской программы Омского филиала Института археологии и этнографии СО РАН. Раскоп № 1 расположен в северо-западной части памятника, в его границах было исследовано 6 погребений, основная часть – в 1980-х гг. Раскоп № 2 был разбит в южной, прибрежной части могильника; здесь были изучены 4 погребения (см. рисунок). К сожалению, намогильные сооружения на площади раскопа № 2 выявить не удалось, поскольку, как показали наши работы, на этой территории выполнялись какие-то земляные работы (раскопки – ?), скорее всего, во второй половине 1990-х гг. При этом был полностью искажен микроландшафт поверхности, но по неясным причинам не были выявлены и исследованы погребения. Все изученные могилы на обеих площадках характеризуются схожими чертами. Умершие захоронены в ямах под невысокими насыпями подовальной формы, вытянуто на спине, головой на северо-запад. Сопровождающего инвентаря не обнаружено ни в одном из объектов; в одном случае (мог. 9) детское погребение было перекрыто деревянными плахами. В другом случае (мог. 16) зафиксированы следы проведения необычного

План расположения погребений и костных останков в раскопе № 2 2016 г.

1 – могилы старых раскопов; 2 – могилы раскопа 2016 г.; 3 – челюсть животного.

постпогребального ритуала. В могиле был захоронен взрослый человек, скорее всего, мужчина, как и другие, по обряду ингумации, вытянуто на спине, головой на северо-запад. Могильная яма прямоугольных очертаний, размерами 180 × 40 см, с вертикальными стенками, ровным дном, глубиной 35 см от уровня материка, инвентарь отсутствует. Яма была перекрыта продольно расположенными сосновыми плахами, под которыми обнаруживались фрагменты бересты. В ногах погребенного детали перекрытия оказались сильно обожжены, следы обугливания зафиксированы на костях ног, прокаленности – на дне ямы. Череп выявлен на левой стороне затылочной кости, лицевой частью обращен вверх. Кости плечевого пояса, ребра, позвонки грудного отдела лежали в беспорядке, при этом кости рук, ног, таза и поясничного отдела позвоночника сохранили анатомический порядок. Проведенные наблюдения позволяют предполагать сознательное вторжение в погребение по истечении довольно продолжительного времени после совершения захоронения. На что указывает характер разрушения костяка – все смещенные кости целы, что свидетельствует о том, что к моменту нарушения порядка связки скелета уже разложились. Возможно вторжение было предпринято с целью обезвредить конкретного умершего, тем более что в других исследованных погребениях следы постпогребальных ритуалов не выявлены.

Еще одним любопытным фактом стало обнаружение на площадке раскопа № 2 трех скоплений костей челюстей животных, из которых два явно приурочены к погребениям. Рассмотрим более подробно характеристики данных находок.

Три обнаруженных скопления костных остатков представляют собой сильно фрагментированные лицевые части черепов лошади ( Equus caballus L.), они отчленены от мозговых частей черепов, отсутствуют и нижние челюсти. Ни в одном из трех скоплений морфологически не идентифицированы кости, происходящие от других животных, из других отделов скелета лошади.

Скопление № 1. Сохранились по три молочных щечных зуба с обеих сторон, молочные верхние резцы, фрагменты верхнечелюстных и межчелюстных костей, наиболее полно сохранилась левая верхнечелюстная кость – небная и боковая ее части. Задне-верхний конец кости имеет прямой, хотя и выветрелый, край – след отчленения лицевой части черепа рубящим ударом (острым металлическим орудием?). На внутренней поверхности кости также имеются следы косо направленных относительно продольной оси черепа рубящих ударов и/или порезов, которые наносились, минуя носовые кости, т.е. верхнюю поверхность лицевого черепа живот- ного; остатков носовых костей при этом не обнаружено. Выветрелость и фрагментация ко стных фрагментов не позволяют однозначно оценить исходную – на момент захоронения – полноту захороненного отдела черепа, но благодаря меткам ударов можно предположить, что верхняя поверхность была частично или полностью удалена. Череп принадлежал жеребенку возрастом 6–12 месяцев.

Скопление № 2. Сохранились два полных ряда слабо стертых постоянных щечных (трех последних предкоренных и коренных) зубов. Не найдено ни одного фрагмента резцов, что, учитывая полную сохранность прочих зубов особи и при сравнении с двумя другими объектами, свидетельствует об отсутствии межчелюстных костей в момент захоронения и, возможно, преднамеренном их отчлене-нии. Помимо зубов относительно полно сохранилась небная поверхность верхнечелюстных костей, лучше с левой стороны черепа. Выветрелость костных фрагментов не позволяет с уверенностью оценить исходную полноту костного свода носовой полости и механизм отчленения лицевого отдела черепа от мозгового и переднего конца лицевого черепа. Полный зубной ряд постоянных зубов при слабом стирании последнего коренного позволяет заключить, что возраст данной особи – ок. 4 лет.

Скопление № 3. Сохранились пять слабо стертых постоянных щечных зубов левого ряда и все шесть зубов правого ряда, резцы на стадии смены молочных постоянными, фрагменты верхнечелюстных костей. Небная поверхность более полна слева. Возраст особи ок. 4 лет, возможно чуть младше особи, представленной в скоплении № 2, о чем свидетельствует степень стертости зубов.

Найденные скопления ко стей обнаруживают прямые параллели в погребениях могильника Кыш-товка-2, расположенного выше по течению р. Тара, где в 14 насыпях также были открыты либо фрагменты нижних челюстей, либо отдельные зубы лошадей [Молодин, 1979].

Характер остеологических остатков позволяет рассматривать их как поминальные жертвоприношения, совершенные после закрытия могилы, но до сооружения насыпи. Следует отметить, что в могильниках этой же эпохи, но расположенных ниже по течению р. Тара, подобные комплексы не зафиксированы, что позволяет оценивать их как локальные особенности погребальной практики, тяготеющие к территории Барабинской лесостепи.

На данном этапе анализа материалов можно высказать самые предварительные суждения. Вполне возможно, что данный элемент может быть связан с тюркской погребальной традицией, рассматриваемого периода он сохранился в виде такого «усеченного» варианта, но авторам кажется более вероят- ным, что это как раз хантыйское «прочтение» этой традиции, и в рассматриваемых могильниках является скорее реминисценцией погребений черепов лошади, известных в погребениях развитого Средневековья (усть-ишимские курганы). Не противоречит сказанному и указание на место распространения выявленного феномена – Барабинская лесостепь.

Список литературы Исследования могильника Льнозавод-4 в 2016 году: предварительные итоги

- Гришаева О.Е. Отчет о раскопках курганного могильника-II у д. Льнозавод по правому берегу р. Тара в Муромцевском районе Омской области в 1996 г -Омск, 1997//Арх. Музея народов Сибири Ом. фил. ИАЭТ СО РАН. Ф. VII-1, д. 67-1 (копия).

- Молодин В.И. Кыштовский могильник. -Новосибирск: Наука, 1979. -181 с.

- Молодин В.И., Соболев В.И., Соловьев А.И. Бараба в эпоху позднего средневековья. -Новосибирск: Наука, 1990. -262 с.

- Соловьев А.И. Исследования в Северо-западной Барабе в 1982 году -Новосибирск, 1983//Арх. Музея народов Сибири Ом. фил. ИАЭТ СО РАН. Ф. VII-1, д. 19-1 (копия).