Исследования на юго-западном склоне Маркульского городища

Автор: Требелева Г.В., Хондзия З.Г., Шведчикова Т.Ю., Юрков Г.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье. Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 252, 2018 года.

Бесплатный доступ

Важным открытием 2016 г. стало обнаружение in situ стены у подножия склона холма с городищем с юго-западной стороны. В том же году было начато исследование этого склона. В ходе шурфовки было обнаружено женское погребение IV в. н. э., сопровождавшееся инвентарем, в том числе бусинами из пасты, а также слой с чернолаковой керамикой. Раскопки 2017 г. подтвердили наличие эллинистического слоя.

Маркульское городище, погребение, цебельдинский период, эллинизм, чернолаковая керамика, бусины из пасты

Короткий адрес: https://sciup.org/143166129

IDR: 143166129

Текст научной статьи Исследования на юго-западном склоне Маркульского городища

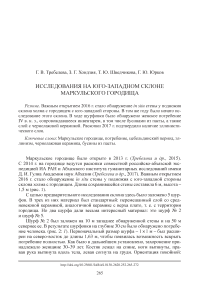

Маркульское городище было открыто в 2013 г. ( Требелева и др ., 2015). С 2014 г. на городище ведутся раскопки совместной российско-абхазской экспедицией ИА РАН и Абхазского института гуманитарных исследований имени Д. И. Гулиа Академии наук Абхазии ( Требелева и др ., 2017). Важным открытием 2016 г. стало обнаружение in situ стены у подножия с юго-западной стороны склона холма с городищем. Длина сохранившейся стены составила 6 м, высота – 1,5 м (рис. 1).

С целью предварительного исследования склона здесь было заложено 5 шурфов. В трех из них материал был стандартный: перемешанный слой со средневековой керамикой, аналогичной керамике с верха плато, т. е. с территории городища. Но два шурфа дали весьма интересный материал: это шурф № 2 и шурф № 5.

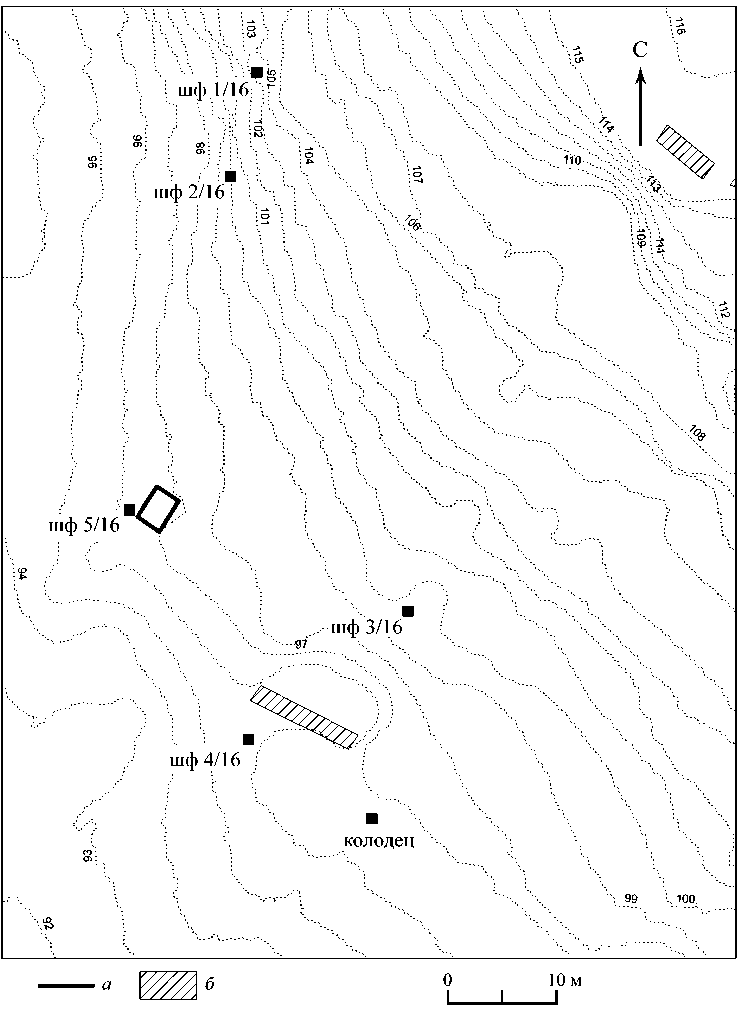

Шурф № 2 был заложен на 10 м западнее обнаруженной стены и на 50 м севернее ее. В результате шурфовки на глубине 30 см было обнаружено погребение человека. (рис. 2: 1 ). Первоначальный размер шурфа – 1 × 1 м – был расширен на северо-восток до длины 1,63 м, чтобы появилась возможность вскрыть погребение полностью. Как было в дальнейшем установлено, захоронение принадлежало женщине 30–39 лет. Костяк лежал на спине, ноги вытянуты, правая рука вытянута вдоль тела, левая согнута на груди. Ориентация покойной:

Рис. 1. План юго-западного склона Маркульского городища а – раскоп; б – кладка стены

Рис. 2. Погребение на юго-западном склоне Маркульского городища

1 – план; 2а – горшок из погребения; 2б – «стакан» из погребения голова – на юго-запад, ноги – на северо-восток. Череп разрушен – раздавлен. Кости посткраниального скелета фрагментарной сохранности. В наличии парные бедренные и большеберцовые кости во фрагментах, кости стоп, фрагменты тазовых костей, правая плечевая во фрагментах, нижний эпифиз левой плечевой, правая локтевая, фрагменты ребер, фрагменты черепа, мелкие кости кистей рук, позвонки во фрагментах. Реконструировать рост при такой плохой сохранности костей не представляется возможным. В целом отмечается плотная структура костной ткани элементов скелета. Учитывая, что погребение обнаружено на возделываемом поле, скорее всего, разрушение костяка произошло отчасти из-за давления на грунт во время вспашки с применением тракторов. У левой ноги погребенной стоял неорнаментированный глиняный горшок с округлым туловом, плоским дном и чашеобразным, слегка отогнутым наружу венчиком (рис. 2: 2а). Глина коричневого цвета, плотная, обжиг неровный, на сколе видна большая примесь песка и белых вкраплений. Высота горшка 11 см, диаметр горла 10 см, по внешнему краю венчика, диаметр тулова в самой широкой части 17 см, диаметр дна 9 см. Горшок был пустым. Такого типа горшки, чаще в раздавленном и фрагментарном состоянии, нередко встречаются в погребениях. По форме тулова подобные горшки имеют генетическую связь с местной керамикой эпохи поздней бронзы и раннего железа.

Под погребенной, в районе левого плеча был также найден глиняный «стакан». (рис. 2: 2б ) Высота сохранившейся части тулова 2,5 см снаружи и 1,5 см внутри. Глина бурая, практически идентичная глине горшка, только более темная и с еще более неровным обжигом, так что снаружи она приобрела сероватый цвет. Аналоги подобного сосуда пока не найдены.

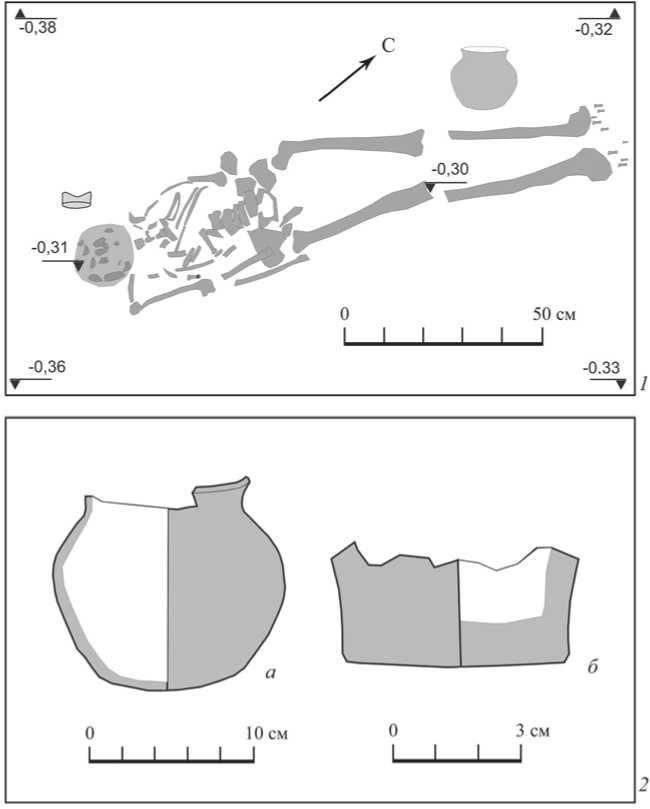

На руке погребенной была бронзовая печатка не очень хорошей сохранности, изображение на печати не идентифицируется полностью, напоминает то ли животное, то ли цветок. Одежда расшита 142 бусинами из пасты (рис. 3: I ).

Эти бусины представлены:

№ 1 – 43 бусины типа «пронизь» в виде параллелепипеда с двумя параллельными каналами отверстий из черного стекла. Длина 5 мм, ширина и высота 2–3 мм, две дырочки диаметром не более 1 мм.

№ 2 – 28 бусин светло-зеленого цвета , круглой формы, слегка приплюснутые, диаметром от 4 до 6 мм, с отверстием 1–1,5 мм, высотой 3–4 мм.

№ 3 – 25 бусин изумрудно-зеленого цвета, цилиндрической формы. Длина цилиндра колеблется от 4 до 7 мм, диаметр 4–5 мм, отверстие 2 мм. Канал отверстий ровный, повторяет очертания бусины, у отверстий характерные площадки округлой формы, зачастую слегка выступающие над поверхностью. Каждое изделие является отрезком тянутой трубочки, отделенным от заготовки с полым отверстием посредством наложения щипцов.

№ 4 – 25 бусин желтого цвета, цилиндрической формы. Длина цилиндра колеблется от 4 до 7 мм, диаметр 4–5 мм, отверстие 2 мм. Канал отверстий ровный, повторяет очертания бусины, у отверстий характерные площадки округлой формы, зачастую слегка выступающие над поверхностью. Каждое изделие является отрезком тянутой трубочки, отделенным от заготовки с полым отверстием посредством наложения щипцов.

Рамки бытования бус № 1–4 достаточно широки: от Античности до Средневековья.

№ 5 – две бусины шарообразной формы, желто-красноватые, диаметр 5–7 мм, отверстие 1–1,5 мм, в одну из них впаян фрагмент бронзовой металлической проволоки; аналогична бусинам, представленным В. Б. Ковалевской под номером 93 ( Ковалевская , 2000).

№ 6 – четыре шестигранные призматические бусины, темно-зеленого цвета, длина 7–8 мм, диаметр 5–6 мм, отверстие 1–2 мм. Данные бусины близки типу 124, описанному В. Б. Ковалевской (Там же), и типу 120, описанному

Рис. 3. Находки

I – бусины из погребения; II – чернолаковая керамика из раскопа «Нижний»; III – ручка с изображением головы барана

Е. М. Алексеевой ( Алексеева , 1978. С. 70). Датируются такие бусы в основном II–IV вв. н. э.

№ 7 – одна шарообразная бусина синего цвета, диаметр 3 мм, отверстие 1 мм. Рамки бытования таких бус достаточно широки: от Античности до Средневековья.

№ 8 – одна цилиндрическая бусина из черного стекла с желтыми нитями по спирали, длина цилиндра 11 мм, диаметр 4 мм, отверстие 1,5 мм. Подобные бусы бытуют от эллинистического периода до IV в н. э. (Там же. С. 49. Табл. 30).

№ 9 – одна бусина в виде непрозрачного терракотового прямоугольного параллелепипеда, длиной 15 мм, шириной 10 мм, толщиной 5 мм. Отверстие по центру – 3 мм, аналогична бусинам, представленным В. Б. Ковалевской под номером 128 ( Ковалевская , 2000).

№ 10 – одна трехчастная пронизка темно-зеленого цвета, диаметр 4 мм, отверстие 1 мм, характерна для поздней Античности и Средневековья.

№ 11 – две черные, непрозрачные, с тремя голубыми встроенными «глазками», круглые, приплюснутые. Диаметр бусин 9 и 11 мм, диаметр отверстия 4 мм, толщина бусины 6 мм. Подобные бусы описаны Е. М. Алексеевой и встречаются ею в комплексах III–IV вв. н. э. ( Алексеева , 1975. С. 57. Табл. 12: 43 ).

№ 12 – одна черная, непрозрачная, с множественными бежевыми, голубыми встроенными «глазками»-крапинками, круглая, приплюснутая. Диаметр 12 мм, диаметр отверстия 4 мм. Такие бусы характерны для периода III–VII вв. н. э. ( Деопик , 1959. С. 56; Ковалевская , 2000. № 151. С. 39).

№ 13 – две бусины типа «бисера» из тянутой трубочки подцилиндрической формы, черного цвета. Одна бусина «двойная». Длина цилиндра 4–5 мм, диаметр 4–5 мм, отверстие 2 мм. Такие бусы имеют широкие хронологические рамки бытования.

№ 14 – одна шарообразная, зеленая, диаметром 7 мм, с отверстием 2 мм. Такие бусы также имеют широкие хронологические рамки бытования.

№ 15 – одна шарообразная, бурая, диаметром 3 мм, с отверстием 1 мм. Такие бусы имеют широкие хронологические рамки бытования.

№ 16 – одна бусина, округлой формы с ребристой поверхностью из глухого черного стекла, свита из жгута. Длина 5 мм, диаметр 5 мм, отверстие 2 мм. Подобные бусы характерны для I–IV вв. н. э. ( Алексеева , 1978. С. 71. Табл. 30: 46 ).

№ 17 – одна шарообразная, черная, диаметром 7 мм, с отверстием 2 мм. Такие бусы имеют широкие хронологические рамки бытования.

№ 18 – две бусины черного цвета, конической формы, высота одной 7 мм, другой – 4 мм, диаметр широкой части 5 мм, узкой – 4 мм, отверстие 2 мм. Бусины сделаны по спирали.

Таким образом, по совокупности признаков захоронение датируется, скорее всего, IV в. н. э. Так, округлость тулова и чашеобразный венчик сосуда, по мнению Ю. Н. Воронова, характерны как раз для IV в. ( Воронов , 1975. С. 41). Характер погребения, в том числе его ориентация ( Трапш , 1971. С. 121), а также бусины подтверждают наше предположение. В целом датировка коррелирует с данными о городище, обнаруженном нами при раскопках на плато ( Требелева и др ., 2017).

Более необычный материал дал шурф № 5. Заложен он был ближе к стене. Размер шурфа 1 × 1 м, ориентирован бортами по сторонам света. Выбран на глубину примерно 30–40 см. Находки достаточно многочисленные. Особый интерес среди находок представили стенка чернолакового сосуда и ручка амфоры, типа Колхида IB2, датируемые II в. до н. э. (Внуков, 2012. С. 5–15). Также интересен фрагмент антефикса из плотной розово-белой глины, который тоже характерен для античной традиции.

В 2017 г. рядом с шурфом № 5 был заложен небольшой раскоп (2 × 3 м). Западный угол раскопа упирался в восточный угол шурфа. Обозначен раскоп как «Нижний». В верхних слоях раскопа были найдены многочисленные шлаки, крицы и зернотерка. Интересна также ручка темной коричневой глины с изображением головы барана (рис. 3: III ). Аналогов таким ручкам нами пока не найдено. В нижнем слое обнаружена чернолаковая керамика: небольшой фрагмент ручки, два фрагмента донышка и 5 стенок (рис. 3: II ). Таким образом, предварительный вывод по итогам прошлого года – городище существовало начиная с античной эпохи – в ходе раскопок 2017 г. нашел свое подтверждение. Дальнейшее изучение территории городища позволит создать более точную картину этапов его функционирования.

Список литературы Исследования на юго-западном склоне Маркульского городища

- Алексеева Е. М., 1975. Античные бусы Северного Причерноморья. Ч. 1. М.: Наука. 96 с. (САИ; вып. Г1-12.)

- Алексеева Е. М., 1978. Античные бусы Северного Причерноморья. Ч. 2. М.: Наука. 105 с. (САИ; вып. Г1-12.)

- Внуков С. Ю., 2012. Амфорное производство на территории Абхазии в эпоху эллинизма и римское время//РА. № 4. С. 5-15.

- Воронов Ю. Н., 1975. Тайна Цебельдинской долины. М.: Наука. 160 с.

- Деопик В. Б., 1959. Классификация бус Северного Кавказа IV-V вв.//СА. № 3. С. 48-65

- Ковалевская В. Б., 2000. Компьютерная обработка массового археологического материала из раннесредневековых памятников Евразии. М.: ИА РАН. 361 с. (Хронология восточно-европейских древностей V-IX веков. Вып. 2: Стеклянные бусы и поясные наборы.)

- Трапш М. М., 1971. Труды: в 4 т. Т. 3: Культура Цебельдинских некрополей. Тбилиси: Мецниереба. 228 с.

- Требелева Г. В., Сакания С. М., Юрков Г. Ю., 2015. Маркульский археологический комплекс//КСИА. Вып. 237. С. 292-301.

- Требелева Г. В., Сакания С. М., Юрков Г. Ю., Хондзия З. Г., Шведчикова Т. Ю., 2017. Маркульское городище//КСИА. Вып. 249. Ч. II. С. 251-261.