Исследования на Калбак-Таше II

Автор: Кубарев Г.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXI, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты работ Чуйского отряда ИАЭТ СО РАН на местонахождении петроглифов Калбак-Таш II в Центральном Алтае в 2015 г. Они явились продолжением предшествующих исследований автора и преследовали целью копирование граффити, а также поиск новых образцов гравированных рисунков. Большая часть гравировок Калбак-Таша II, созданных в гунно-сарматское время и древнетюркскую эпоху, представляет собой изображения групп пораженных стрелами животных (оленей, козлов и др.), перечеркнутые многочисленными линиями. Тезис об отношении подобных гравировок к обрядам охотничьей магии, когда «убитое» изображение животного должно было обеспечить успех в охоте, подтверждается последними наблюдениями. Часть гравировок имеет некоторое число лунок поверх изображения, что может свидетельствовать о том, что по изображению наносились удары каким-то металлическим предметом. Интересной находкой, сделанной на местонахождении петроглифов Калбак-Таш II, явился оленный камень. Он относится к оленным камням т.н. саяно-алтайского типа, на которых не представлены стилизованные изображения оленей, и может быть датирован VII-V вв. до н.э. Местонахождение петроглифов Калбак-Таш II, в отличие, например, от Калбак-Таша I, занимает большую территорию, делится на несколько довольно удаленных друг от друга участков и включает в себя значительное число других объектов (курганные насыпи, ящики, стелы и др.). По-видимому, эти древние сооружения связаны с петроглифами, а местонахождение Калбак-Таш II можно рассматривать в качестве святилища.

Граффити, алтай, калбак-таш ii, древнетюркская эпоха, бронзовый век, оленный камень

Короткий адрес: https://sciup.org/14522234

IDR: 14522234 | УДК: 902/904

Текст научной статьи Исследования на Калбак-Таше II

В полевом сезоне 2015 г. Чуйский отряд Северо-Азиатской комплексной экспедиции СО РАН продолжил исследование местонахождения петроглифов Калбак-Таш II. Оно явилось продолжением предшествующих работ [Кубарев, 2014] и преследовало целью копирование граффити, практически не предпринимавшееся нашими предшественниками, а также поиск новых образцов гравированных рисунков.

В петроглифах Калбак-Таша II количество граффити значительно превышает число гравированных изображений на уже представленном в публикациях эталонном памятнике Калбак-Таш I [Кубарев, 2011]. Подавляющее большинство гравировок на рассматриваемом петроглифическом пункте представляет сцены охоты на оленей или козлов. Не менее часто животные изображены пораженными стрелами, а охотники при этом отсутствуют. Гравированные изображения гунно-сарматской и древнетюркской эпох зачастую налегают друг на друга, образуя большие композиции. Многие гравировки отличаются большим реализмом, детализацией и хорошей проработкой. Так, например, в раннесредневековой сцене охоты всадника на стадо кабарги все животные изображены очень динамично – в галопе или в прыжке. Распознать в этих животных кабаргу можно достаточно уверенно – это оленевидные животные невысокого роста, без рогов. Уже пораженные стрелами животные стоят либо лежат с вывернутыми наверх ногами. У всадника показаны профиль лица (нос, губы, бородка) и широкополая шляпа с загнутыми вверх полями. У коня воспроизведены чепрак с седлом (?), под-хвостный ремень, завязанный хвост.

Любопытным представляется изображение другого раннесредневекового всадника. Конь выполнен выбивкой, за исключением гравированных хвоста и повода, тогда как всадник – тонкой гравировкой. Не исключено, что рисунок изображает тяжеловооруженного всадника. Во всяком случае, его корпус зачерчен перпендикулярно пересекающимися линиями. В такой же технике показано и длинное изгибающееся налучье. Именно последний атрибут позволяет относить это изображение к древнетюркской эпохе. Реалистичны изображения раннесредневековых охотников-лучников. Некоторые из них показаны стреляющими с колен, другие – в длиннополой одежде (кафтане?) с поясом. Стрелок в кафтане изображен с характерным наклоном туловища вперед, держащим в одной руке лук и запасную стрелу.

Мы уже указывали на то, что бóльшая часть гравировок Калбак-Таша II, созданных в гунносарматское время и древнетюркскую эпоху, представляет собой реалистичные изображения групп пораженных стрелами животных (оленей, козлов и др.), перечеркнутые многочисленными линиями [Кубарев, 2014, с. 201, рис. 1, 2]. Некоторые из этих стрел приближаются по размерам к реальным образцам. Тезис об отношении подобных 290

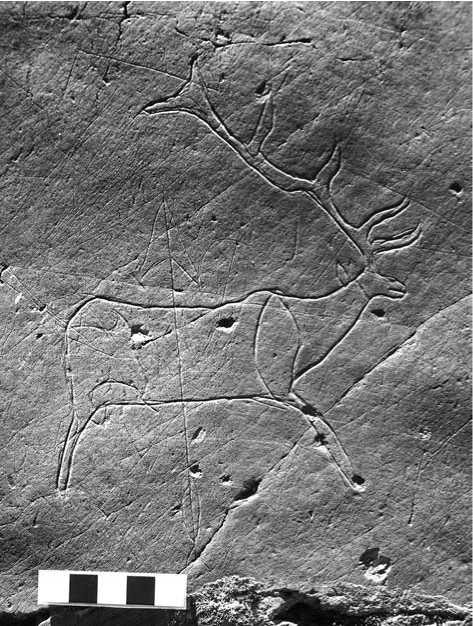

гравировок к обрядам охотничьей магии, когда «убитое» изображение животного должно было обеспечить успех в охоте, как будто подтверждается последними наблюдениями. Часть гравировок имеет некоторое число лунок поверх изображения и рядом с ним (рис. 1). Складывается впечатление, что по изображению наносились удары каким-то металлическим предметом (наконечником стрелы?). Конечно, только трасологическое изучение способно подтвердить или опровергнуть это предположение, но характер углублений свидетельствует о том, что это не попытка выбивки по уже гравированному изображению. Эти одиночные углубления, несомненно искусственные, встречаются только на гравировках или рядом с ними. Они более глубокие в сравнении с другими выбитыми петроглифами, отверстия имеют ромбическую, треугольную или круглую форму. Лунки приходятся на туловище, ноги животного либо имеются в непосредственной близости от него. Олень также показан пораженным стрелой (см. рис. 1). Необходимо отметить, что группа гравировок с подобными лунками расположена на вертикальных или почти вертикальных поверхностях.

Несомненно, большое научное значение имеет найденная нами на местонахождении новая руническая надпись. Она выполнена на вертикальной поверхности вертикальной строкой, насчитывающей 5-6 знаков. Ее публикация с вероятным прочтением и интерпретацией будет предпринята отдельно.

На местонахождении Калбак-Таш II имеются гравировки не только гунно-сарматской и древнетюркской эпох. Наибольший интерес представляет гравированное изображение кошачьего хищника длиной 39 см, которое, видимо, следует датировать скифским временем. У этого тигра (?) тонкая талия, большие когтистые лапы, большой загнутый вверх полосатый хвост, массивные грудь и голова. Шерсть или, возможно, окрас хищника показаны многочисленными параллельными линиями. Наиболее прямые аналогии фигура этого тигра (?) имеет в образцах пазырыкского искусства. Большие размеры изображения кошачьего хищника, гравированная техника и стиль, в котором оно выполнено, выдвигают его в разряд уникальных образов в петроглифах Алтая. Его микалентная копия публиковалась ранее [Кубарев, 2009, рис. 153], нами было осуществлено его копирование различными способами.

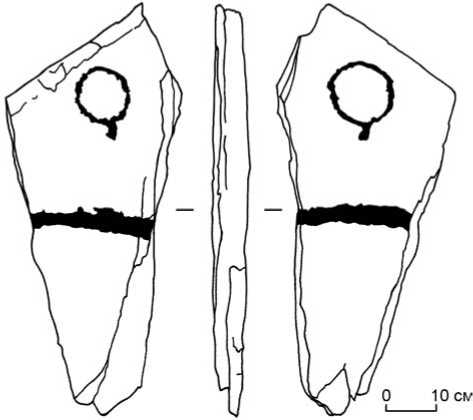

Еще одной интересной находкой, сделанной нами на местонахождении петроглифов Калбак-Таш II, явился оленный камень (рис. 2). Он был обнаружен на склоне второго пункта петроглифического комплекса, вдали от скальных выходов, но в 25–30 метрах от одного из каменных курганов, сооруженных на вершине горной гряды. Он выполнен из сланцевой плиты серо-зеленого цвета. Размеры: 81 × 14–37 × 6,7 см. Верхняя и нижняя части оленного камня имеют характерную подтреугольную и заостренную форму. Только одна из его граней сохранила естественный край камня, остальные имеют следы обработки. На обеих широких сторонах плиты точечной выбивкой воспроизведены широкий пояс и серьги с подвеской (см. рис. 2). Одна из поверхностей плиты в отличие от противоположной имеет солнечный загар. Это свидетельствует о том, что оленный камень был смещен со своего первоначального места еще в древности и пролежал очень длительное время на склоне горной гряды.

Серьги и пояс являются неотъемлемой частью основных изображений на оленных камнях [Кубарев, 1979, с. 42–57; Савинов, 1994, табл. VI и др.]. Оленный камень из Калбак-Таша II относится к оленным камням т.н. саяно-алтайского типа, на которых не представлены стилизованные изображения оленей [Кубарев, 1979, табл. IV, VII; Савинов, 1994, с. 29 и др.]. Он может быть датирован VII–V вв. до н.э. Необходимо отметить, что всего в нескольких километрах от найденного статуарного памятника расположены Чуйский олен-ный камень, оленные камни у с. Иня и из долины р. Нижний Инегень [Кубарев, 2009, рис. 177, 2 ; 179, 183, 184].

Как уже упоминалось, оленный камень был обнаружен в нескольких метрах вниз по склону от насыпи кургана, сложенного крупными плитами и валунами. Сооружение, возможно, является ритуальным, если не содержит погребения прямо под насыпью. Наличие под ним могильной ямы исключено, так как его подстилает скальная поверхность. Относительно сильная задерно-ванность этой невысокой, сложенной в один-два слоя каменной кладки позволяет предположить ее принадлежность к эпохе бронзы или раннему железному веку. Любопытно, что у подножия склона, на котором был обнаружен оленный камень, ранее зафиксирована обломанная (?) стела эпохи бронзы [Кубарев, 2009, рис. 191, 2 ; 192]. На ней имеются прошлифованные полосы, резы и чашечные углубления.

В целом необходимо отметить, что местонахождение петроглифов Калбак-Таш II, в отличие, например, от Калбак-Таша I, занимает большую территорию, делится на несколько довольно удаленных друг от друга участков и включает в себя значительное число других объектов (курганные насыпи, «оградки» из вертикально вкопанных валунов, ящики, стелы). Таким образом, Кал-бак-Таш II можно рассматривать в качестве свя-

Рис. 1. Изображение пронзенного стрелой оленя, имеющее выбоины-лунки. Калбак-Таш II.

Рис. 2. Оленный камень, найденный на склоне п. 2 местонахождения петроглифов Калбак-Таш II.

тилища, а перечисленные древние сооружения, по-видимому, связаны с петроглифами. Необходимо проведение дальнейших работ по фиксации петроглифов этого уникального местонахождения, исследованию древних культовых сооружений на территории памятника и вводу их в научный оборот.

Список литературы Исследования на Калбак-Таше II

- Кубарев В.Д. Древние изваяния Алтая (оленные камни). -Новосибирск: Наука, 1979. -120 с.

- Кубарев В.Д. Памятники каракольской культуры Алтая. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. -264 с.

- Кубарев В.Д. Петроглифы Калбак-Таша I (Российский Алтай). -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. -444 с.

- Кубарев Г.В. Граффити местонахождения петроглифов Калбак-Таш II//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. -Т. ХХ. -C. 198-201.

- Савинов Д.Г. Оленные камни в культуре кочевников Евразии. -СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1994. -209 с.