Исследования нового среднепалеолитического памятника на Алтае -пещеры Козья в 2021 году

Автор: Харевич В.М., Бочарова Е.Н., Чистяков П.В., Гашенко А.В., Колясникова А.С., Пархомчук Е.В., Сердюк Н.В., Алексейцева В.В., Харевич А.В., Колобова К.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

В полевом сезоне 2021 г. отрядом ИАЭТ СО РАН были проведены исследования нового среднепалеолитического памятника Алтая - пещеры Козья, открытой в ходе археологических разведок 2020 г. Пещера расположена на территории северо-западного Алтая, в Чарышском районе Алтайского края. В результате раскопочных работ на площади 3 м2 было выделено четыре стратиграфических подразделения, три из которых были отнесены к периоду плейстоцена. Археологический материал был обнаружен в слоях 2-3.2. В слое 2 было обнаружено тронкированно-фасетированное изделие. Коллекция слоя 3 насчитывает 8 изделий, половину из которых составляют орудия. Культуромаркирующей находкой является фрагмент леваллуазского остроконечника из слоя 3.1 с конвергентной огранкой дорсальной поверхности и выпуклой фасетированной ударной площадкой. Исследование палеофаунистического комплекса из слоев 3.1 и 3.2 в рамках зооархеологического подхода показало, что накопление фаунистических остатков в пещере происходило преимущественно в результате активности хищников, которые периодически использовали ее в качестве логова. Наряду с этим находки костей со следами преднамеренного расщепления указывают на то, что древние люди также посещали Козью пещеру и участвовали в аккумуляции костных остатков. Анализ фаунистиче-ской коллекции мелких млекопитающих показал, что формирование отложений происходило в условиях открытых пространств. Обитатели таежных и кустарничковых биотопов в ископаемой фауне малочисленны. Полученные в ходе полевых исследований данные позволили уточнить информацию о возрасте формирования отложений пещеры. Облик каменных артефактов, характер фаунистического материала, а также полученная для слоя 3.2 дата (>55000 л.н. (GV3067)) позволяют отнести археологический комплекс слоя 3 пещеры Козья к среднему палеолиту. Характер отдельных находок предварительно указывает на принадлежность данного комплекса к денисовскому варианту среднего палеолита Алтая.

Северо-западный алтай, средний палеолит, индустриальный вариант, археозоология, каменная индустрия

Короткий адрес: https://sciup.org/145146138

IDR: 145146138 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0300-0307

Текст научной статьи Исследования нового среднепалеолитического памятника на Алтае -пещеры Козья в 2021 году

Горный Алтай является уникальной территорией, которая заселялась в среднем палеолите несколькими подвидами древнего человека. На этой территории известен ряд многослойных стратифицированных объектов, благодаря междисциплинарным исследованиям которых в последние десятилетия были накоплены важные данные, доказывающие взаимодействие различных подвидов древнего человека в этот период [Krause et al., 2007; Slon et al., 2017]. Обнаружение нового среднепалеолитического памятника в наши дни – достаточно редкое явление. Так, последним обнаруженным среднепалеолитическим объектом на данной территории является Чагырская пещера, ставшая ключевым памятником сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая [Междисциплинарные..., 2018].

В предлагаемой статье описываются результаты исследований нового среднепалеолитического памятника региона – пещеры Козьей, открытой в ходе плановых археологических разведок отряда ИАЭТ СО РАН в 2020 г.

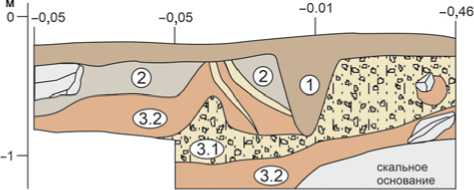

Пещера расположена на территории Северо-Западного Алтая, в Чарышском р-не Алтайского края, в 23 км к западу от с. Чарышское; локализуется по восточному борту ручья – левого притока р. Ча-гырка (бассейн р. Чарыш) (рис. 1). Пещера представляет собой протяженную карстовую полость с расширением в северо-восточной части. Полость состоит из одного зала и двух галерей, уходящих в северном и юго-восточном направлениях. Протяженность основного зала составляет 16 м. В расширяющейся части ширина карстовой полости достигает 8 м. Вход в пещеру, шириной 4 м, обращен на юго-запад. Перед пещерой наблюдается небольшая предвходовая площадка, размеры которой 1,5 × 3 м [Харевич и др., 2020]. Согласно уточненным данным, полученным в ходе последнего полевого сезона, пещера возвышается над уровнем ручья на высоте 20 м. Абсолютная высота над уровнем моря составляет 560 м.

В 2020 г. отрядом ИАЭТ СО РАН был произведен осмотр карстовой полости, зафиксировавший на поверхности рыхлых отложений разновременные фаунистические остатки и отдельные каменные и керамические артефакты. Археологический материал был также обнаружен в разведывательном шурфе, заложенном в центральной части полости в 9 м от входа. По характеру отложений и уровню сохранности фаунистических остатков слой с археологическим материалом был отнесен к периоду плейстоцена [Там же].

В полевом сезоне 2021 г. сотрудниками ИАЭТ СОРАН были продолжены исследования нового археологического объекта. С целью уточнения стратиграфической ситуации и получения данных о культурной принадлежности археологического материала разведывательный шурф 2020 г. был дополнен двумя раскопочными квадратами в северном и южном направлениях.

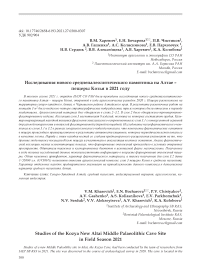

В исследуемом раскопе были выделены следующие стратиграфические подразделения (рис. 2).

Слой 1: рыхлые гумусированные отложения, перемешанные с современным мусором бурого – черного цвета. В слое фиксируются сажистые примазки и многочисленные угольки, являющиеся остатками растащенных костров. В юго-западной стенке раскопа располагается яма, проходящая сквозь нижележащие стратиграфические подразделения. Мощность слоя 10–15 см.

Слой 2. Темно-серый легкий суглинок с большим содержанием дресвы и углей разного размера. Слой содержит незначительное количество мелкого обломочного материала. В слое обнаружен один артефакт и значительное количество палеонтологического материала. В раскопе слой зафиксирован отдельными линзами, которые перемежались с отложениями слоев 3.1 и 3.2. Мощность слоя до 20 см.

Слой 3.1 (слой 3 в шурфе 2020 г.) сформирован тяжелыми суглинками темно-палевого цвета с высоким содержанием дресвы, щебня и крупного об-

Рис. 2. Пещера Козья: западная стенка раскопа 2021 г.

ломочного материала. В ходе разбора отложений в слое было определено несколько кротовин, которые содержали наполнитель вышележащих отложений и раскапывались отдельно от материала слоя. В слое обнаружены каменные археологические материалы и множество фаунистических остатков. В раскопе отложения слоя перемежаются с отложениями слоя 3.2, также в отложениях данного стратиграфического подразделения зафиксированы линзы с наполнением аналогичным слою 3.2. Мощность слоя составляет до 40 см.

Слой 3.2 (слой 4 в шурфе 2020 г.) яркие желто-рыжие тяжелые суглинки с большим содержанием дресвы и многочисленными угольками. Достаточно часто встречается крупный обломочный материал. В слое обнаружены каменные археологические материалы и множество фаунистических остатков. В раскопе отложения слоя перемежаются с отложениями слоя 3.1. В слое обнаружены каменные археологические материалы и множество фаунистических о статков. Мощность слоя от 10 до 30 см. Слой залегает на скальном основании пещеры.

По ко стям были получены предварительные даты из слоя 3.2. Первая дата является явно омоложенной – 3734 ± 23 л.н. (GV3068), судя по всему, датируемый материал был переотложен вследствие активности грызунов. Вторая дата – запредельная для AMS – >55000 л.н. (GV3067), свидетельствует о среднепалеолитическом возрасте отложений слоя и содержащихся в нем артефактов.

Археологическая коллекция, полученная в ходе раскопочных работ 2021 г., немногочисленна и происходит из слоев 2, 3.1 и 3.2.

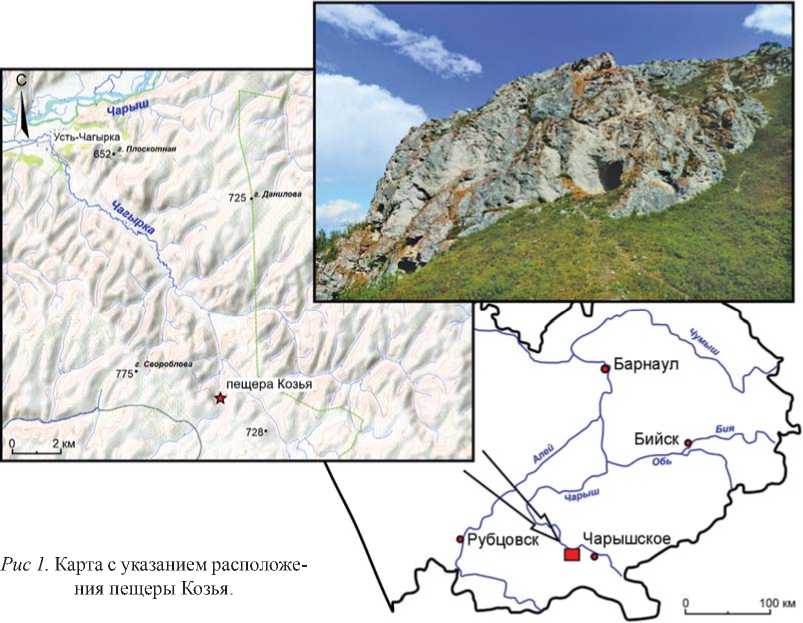

В слое 2 было обнаружено миниатюрное двухплощадочное тронкированно-фасетированное изделие на отщепе с дополнительной ретушью по одному из продольных краев (рис. 3, 1 ). [Shalagina, Krivoshapkin, Kolobova, 2015].

В слоях 3.1 и 3.2 было обнаружено 8 каменных артефактов среднепалеолитического облика. Половину коллекции составляют фрагменты от-щепов – 4 экз. Орудийный набор представлен четырьмя предметами. Из них три изделия были определены как отщепы с ретушью, в т.ч. утилизационной (рис. 3, 2, 3 ). Наибольший интерес представляет проксимально-медиальный фрагмент леваллуазского остроконечника (отщепа?) из ком-

Рис. 3. Каменные артефакты из культуросодержащих слоев пещеры Козья.

1 – тронкированно-фасетированное изделие (слой 2); 2 – отщеп с ретушью утилизации (слой 3.1); 3 – отщеп с ретушью (слой 3.2); 4 – фрагмент леваллуазского остроконечника (слой 3.1).

плекса слоя 3.1 с конвергентной огранкой дорсальной поверхности и выпуклой фасетированной ударной площадкой (рис. 3, 4 ).

Фаунистическая коллекция Козьей Пещеры, полученная в ходе раскопок 2021 г., была исследована в рамках зооархеологического подхода. Основу данного исследования составил пале-офаунистический комплекс из слоев 3.1 и 3.2, состоящий из 7422 экз. ко стей, обнаруженных в процессе раскопок с учетом образцов из промывки рыхлых отложений, независимо от их размера. На первом этапе исследования для ко стных о статков определялись виды животных и части скелетов, если это было возможно. Для каждого таксона проводился подсчет определимых образцов ко стей и минимального количе ства особей [Grayson, 1984]. Таксономический со став комплекс а крупных млекопитающих представлен в таблице 1. Длина измерялась для всех ко стей. Следующим этапом исследования стал тафономический анализ, в ходе которого были определены генезис скопления ко стей и характеристик модификаций на образцах. Для тафономического анализа были отобраны ко сти >2 см, так как

Таблица 1. Видовой состав и количество костных остатков из слоев 3.1 и 3.2 Козьей Пещеры

Зооархеологическое исследование показало, что в фаунистической коллекции слоев 3.1, 3.2 доминируют неопределимые фрагменты диафизов длинных трубчатых костей и зубов. Ко сти имеют плейстоценовый тип сохранности. Среди определимых экземпляров ко стей больше всего представлены кости и зубы травоядных (62,2 %; табл. 1). Сибирский горный козел (13,2 %) и лошадь (16,9 %) являются наиболее представленными в коллекции травоядными животными, следующий по количе ству находок – степной бизон (5,6 %). Сибирскому горному козлу принадлежит крупный фрагмент верхней части диафиза метаподии (92 мм в длину) и целая запястная (II+III) ко сть, а также 5 изолированных зубов, 3 из которых имеют следы кислотной коррозии. От лошади сохранились 7 фрагментов зубов и 1 обломок диафиза большой берцовой кости (94 мм), лишь один обломок зуба корродирован. От бизона найдены три обломка зуба без кислотной коррозии. Мамонт представлен только в слое 3.1 в виде двух небольших пластинок зубов (32 и 41 мм в длину) и одного крупного обломка диафиза длинной трубчатой кости (156 мм в длину). От шерстистого носорога найдено три фрагмента зубов в слое 3.1, не имеющих следов кислотной коррозии. К группе козлы/бараны отнесены 11,3 % всех определимых ко стей. Очень интересной находкой является почти целиком сохранившийся резец гигантского оленя (53 мм), этот вид редко встречается в пещерных отложениях Алтая. На зубе присутствуют следы кислотной коррозии, появившиеся в результате пищеварительных процессов крупных хищников.

Кости хищников составляют 26,4 % от количества идентифицированных образцов в Козьей Пещере. Среди определимых ко стей хищников пещерная гиена составляет 42,8 % от их общего количества, она представлена 6 находками, из них 4 изолированных зуба (2 из которых молочные), фрагментом нижней челюсти с двумя зубами и обломком метаподии. Процент других 304

хищных видов (волк и лисица) составляет 14,2 % и 28,5 %. От волка сохранились один фрагмент зуба и нижний конец 1-й фаланги, от лисицы 4 зуба.

Количество особей для каждого вида не превышает одного. Проанализированный палеофау-нистиче ский комплекс характеризуется сильной фрагментацией костей (более 99 %). Распределение костей по длине показывает, что 85,5 % фрагментов имеют размер меньше 2 см.

В результате тафономического анализа удалось обнаружить образцы костей со следами, появившимися в результате преднамеренного расщепления кости, предположительно с целью добычи ко стного мозга. Сколы на ко стях от ударов твердым отбойником имеют раковистый и спиральный излом [Оно, 2006]. Фасетки, образующиеся от ударов отбойника, имеют тупой угол с кортикальной или внутренней стороны кости (в зависимости от расположения фасетки) в отличие от хищнических прокусов, которые за счет давления образуют лунки с острым или прямым углом [Capaldo, Blumenschine, 1994]. Всего в исследуемой коллекции определено 8 ко стных фрагментов со следами антропогенной активности, это обломки длинных трубчатых ко стей, не имеющие следов кислотной коррозии, размером от 22 до 93 мм. Из них лишь одна ко сть определима – обломок верхнего конца метаподии сибирского горного козла длиной 93 мм со следами ударов отбойника. На одном неопределимом обломке диафиза частично сохранился единичный порез v-образной формы в сечении. В коллекции об- наружена одна костяная чешуйка длиной 22 мм, образовавшаяся в результате удара твердым отбойником.

Также в рамках данных исследований был детально изучен палеофаунистический состав мелких млекопитающих из отложений Козьей Пещеры. Согласно предварительным результатам анализа мелких позвоночных из отложений слоев 2, 3.1 и 3.2 было получено 266 костных элемента, из которых более половины можно определить до вида или рода (табл. 2). Цвет фаунистического материала кремовый или желтовато-коричневый, характерный для ископаемых остатков.

Состав мелких млекопитающих Козьей Пещеры схож с фаунами других пещер Северо-Западного Алт ая. Многочисленны о статки сусликов Spermophilus, узкочерепной полевки Lasiopodomys gregalis , плоскочерепной полевки Alticola strelzowi и цокора Myospalax myospalax . Количество лесных полевок Clethrionomys , мышовки Sicista , интразо-нальных видов незначительно.

Наряду с этим в составе мелких млекопитающих (табл. 2) есть виды, которые в настоящее время встречаются исключительно за пределами Алтайского края ( Lagurus lagurus, Eolagurus luteus, Ellobius talpinus ). Изменение ареалов обитания мелких млекопитающих происходило на протяжении голоцена [Агаджанян, 2008] и было связано с преобразованиями климата, что свидетельствует том, что фауна мелких млекопитающих Козьей Пещеры является ископаемой.

В целом, анализ фаунистической коллекции мелких млекопитающих показывает, что в ископаемой фауне Козьей Пещеры преобладают виды, предпочитающие степи, лесостепи, полупустыни, щебнистые пустоши, луга. Обитатели таежных и кустарничковых биотопов малочисленны.

Новый этап раскопок пещеры Козьей подтвердил ее первоначальное определение как среднепалеолитического объекта. В пользу этого говорят имеющаяся радиоуглеродная дата, состав палеонтологического материала и облик каменной индустрии. Обнаружение леваллуазского скола в ассамбляже позволяет нам предварительно определить комплекс слоев 3.1 и 3.2 как принадлежащий денисовскому варианту среднего палеолита Горного Алтая. Наиболее близко расположенным памятником этого индустриального варианта является пещера Страшная в долине р. Иня [Krivoshapkin et al., 2018]. Предварительная оценка состава индустрии нижних культурных слоев, где 50 % составляют орудия, свидетельствует о том, что в ходе дальнейших исследований данный памятник может предоставить новые данные о вариабельности функцио-

Таблица 2. Общий видовой состав мелких млекопитающих Козьей Пещеры (слои 2–3.2)

Результаты палеонтологического анализа показали, что аккумуляция фаунистических остатков слоев 3.1 и 3.2 Козьей Пещеры происходила в результате преимущественно активности хищников и в меньшей степени – деятельности древнего человека. Наличие кислотной коррозии на большинстве костей и следов погрызов позволяет утверждать, что пещера в некоторые периоды служила логовом для хищных животных (пещерных гиен, волков). Однако находки костей со следами антропогенного воздействия указывают на то, что древние люди также посещали Козью Пещеру.

В ландшафтной обстановке, отно сящейся ко времени накопления слоев Козьей пещеры, преобладали открытые пространства, закрытые лесные биотопы не играли значительной роли.

Список литературы Исследования нового среднепалеолитического памятника на Алтае -пещеры Козья в 2021 году

- Агаджанян А.К. Комплексные биостратиграфиче-ские исследования новейших отложений: учебно-методическое пособие. - Новосибирск: Изд-во НГУ, ИАЭТ СО РАН, 2008. - 61 с.

- Васильев С.К. Фауна крупных млекопитающих из плейстоценовых отложений Чагырской пещеры (Северо-Западный Алтай) по материалам раскопок 2007-2011 годов // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2013. - № 1 (53). - С. 28-44.

- Междисциплинарные исследования Чагырской пещеры - стоянки среднего палеолита Алтая / А. П. Деревянко, С.В. Маркин, К.А. Колобова, В.П. Чабай, Н.А. Рудая, Б. Виола, А.П. Бужилова, М.Б. Меднико-ва, С.К. Васильев, В.С. Зыкин, В.С. Зыкина, В.С. Зажи-гин, А.О. Вольвах, Р.Г. Робертс, З. Якобс, Бо Ли. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. - 468 с. DOI: 10.17746/7803-0288-9.2018.

- Оно А. Орудия на костяных отщепах и переход от среднего к верхнему палеолиту // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2006. - № 4 (28). -С. 38-47.

- Рыбин Е.П., Колобова К.А. Структура каменных индустрий и функциональные особенности палеолитических памятников Горного Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2004. - № 4 (20). - С. 20-34.

- Харевич А.В., Харевич В.М., Колясникова А.С., Бочарова Е.Н., Колобова К.А., Кривошапкин А.И. Новые археологические памятники на северо-западе Алтая (Краснощековский и Солонешенский районы Алтайского края) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. - Т. 26. - С. 263-270. DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.263-270.

- Capaldo S.D., Blumenschine R.J. A quantitative diagnosis of notches made by hammerstone percussion and carnivore gnawing in bovid long bones // American Antiquity. - 1994. - Vol. 59. - Р. 724-748.

- Grayson D.K. Quantitative zooarchaeology. - New York: Academic Press, 1984. - 202 p.

- Krause J., Orlando L., Serre D., Viola B., Prufer K., Richards M.P., Paabo S. Neanderthals in Central Asia and Siberia // Nature. - 2007. - Vol. 449 (7164). - P. 902-904. https://doi.org/10.1038/nature06193

- Krivoshapkin A.I., Shalagina A.V., Baumann M., Shnaider S.V., Kolobova K.A. Between denisovans and neanderthals: Strashnaya Cave in the Altai mountains // Antiquity. - 2018. - Vol. 92, N 365. - P. 1-7. DOI:10.15184/ aqy.2018.221.

- Shalagina A.V., Krivoshapkin A.I., Kolobova K.A. Truncated-Faceted Pieces in the Paleolithic of Northern Asia // Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia. - 2015. - № 4 (43). - P. 33-45.

- Slon V., Hopfe C., WeiB C.L., Mafessoni F., de la Rasilla M., Lalueza-Fox C., Rosas A., Soressi M., Knul M.V., Miller R., Stewart J.R., Derevianko A.P., Jacobs Z., Li B., Roberts R.G., Shunkov M.V., de Lumley H., Perrenoud C., Gusic I., Kucan Z., Rudan P., Aximu-Petri A., Essel E., Nagel S., Nickel B., Schmidt A., Prufer K., Kelso J., Burbano H.A., Paabo S., Meyer M. Neandertal and Denisovan DNA from Pleistocene sediments // Science. - 2017. - Vol. 356. - P. 605-608. DOI: 10.1126/science.aam9695.