Исследования объектов раннего железного века и средневековья на Чинетинском археологическом комплексе (Северо-Западный Алтай)

Автор: Дашковский П.К., Тишкин А.А., Тур С.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XII-1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521205

IDR: 14521205

Текст статьи Исследования объектов раннего железного века и средневековья на Чинетинском археологическом комплексе (Северо-Западный Алтай)

В 2006 г. совместная экспедиция Алтайского госуниверситета и Лаборатории археологии и этнографии Южной Сибири ИАиЭт СО РАН проводила плановое изучение археологических объектов на территории Чине-тинского микрорайона, расположенного в окрестностях с. Чинета (Краснощековский район Алтайского края) [Тишкин, Дашковский, 2002; 2003; Дашковский, 2004; Дашковский, Тишкин, Тур, 2005а–б; Тишкин, Дашковский, Горбунов, 2005]. Исследования были предприняты в рамках выполнения проектов РГНФ (№06–01–18013е; №06–01–60105а/Т), РГНФ– МинОКН Монголии (№06–01–91809а/G) и гранта Президента РФ (МК-1973.2005.6.). Основная цель работ заключалась в изучении погребальнопоминальных комплексов Ханкаринский дол и Чинета-II для реконструкции этнокультурной ситуации, социально-экономического и мировоззренческого развития кочевников Алтая в раннем железном веке и средневековье.

Некрополь Ханкаринский дол зафиксирован на второй надпойменной террасе левого берега Ини в 1,2 км к ЮЮВ от с. Чинета. Его основу составляют две параллельные микроцепочки курганов, расположенных по линии Ю–С. В предшествующий период были исследованы три кургана (№1–3) в западной цепочке, а также четыре (№4–6, 8) – в восточной. В этом полевом сезоне было продолжено изучение курганов восточной цепочки, в ходе которых раскопаны три объекта (№7, 9, 10).

Курган №7 зафиксирован ближе к центральной части некрополя. Диаметр насыпи, сложенной в 1–4 слоя камней, составлял 12 м. Высота сооружения достигала 0,8 м. В центре кургана прослеживался участок без камней, являющийся результатом просада насыпи в могильную яму. По периметру кургана зафиксирована кольцевая каменная выкладка (крепида). Под каменной наброской обнаружена могила, имеющая размеры 3,7×2,7×2,3 м. Могильная яма оказалась ориентирована длинной осью по линии ЮВ–СЗ. Внутри нее, вдоль восточной и южной стенок, на глубине 2,1 м выявлены остатки, вероятно, прямоугольной рамы, сверху перекрытой продольными плахами. У южной стенки деревянной конструкции обнаружены костные останки мужчины в возрасте 35–40 лет. Они располагались на выделявшемся древесном слое, который имел подпрямоугольную форму длиной 0,8 м и шириной 0,25 м. Возможно, такая «подстилка» являлась остатками деревянного щита, хотя нельзя исключать наличие в погребальной камере деревянного пола. Умерший лежал в скорченном положении, на правом боку, головой на ЮВ. Вдоль северной стенки могилы находился скелет лошади. Сопроводительное животное разместили на животе с подогнутыми ногами и ориентировали головой в ту же сторону, что и человека. В погребении обнаружен следующий предметный комплекс: кинжал с остатками ножен, гривна, раковины каури, аппликации из золотой фольги, серьга, чекан, подпружная пряжка из рога, железный нож, удила и керамический кувшин. Кроме этого зафиксированы остатки «мясной пищи» в виде костей овцы и лошади.

Курган №9 вплотную примыкал с юга, но не перекрывал курган №8. Насыпь, сложенная в один слой из камней, имела диаметр с Ю на С – 10,75 м, с З на В – 10,25 м, высоту до 0,3 м. В центре ее камни отсутствовали из-за провала их в могильную яму. По периметру кургана зафиксирована кольцевая выкладка из более крупных камней. Могильная яма, выявленная под насыпью кургана, имела размеры 4×2,55×2,05 м. Она была ориентирована длинной осью по линии ЮВ–СЗ. В могиле выявлены остатки деревянной конструкции в виде рамы (?) длинной 2,5 м и шириной 1,5 м. Вдоль южной стенки деревянной конструкции обнаружено погребение мужчины 55–65 лет, под останками которого прослежены следы органического тлена, возможно, от войлока (?). Умерший был уложен в скорченном положении на правый бок и ориентирован головой на ЮВ. Вдоль северной стенки могильной ямы зафиксировано сопроводительное захоронение лошади. Животное располагалось так же, как в кургане №7. Из погребального инвентаря найдены следующие предметы: бронзовая гривна, обложенная золотой фольгой, два железных ножа, аппликации, керамический сосуд. Обнаружены кости овцы – остатки «мясной пищи».

Курган №10 являлся самым северным объектом изучаемой цепочки. Он располагался в 2 м от кургана №4. Диаметр насыпи, сложенной в один слой из камней, оказался с Ю на С 7 м, а с З на В – 7,5 м. Высота сооружения – 0,2 м. По периметру кургана прослеживались отдельные более крупные камни, хотя целостная кольцевая выкладка не зафиксирована. В центральной части насыпи камни отсутствовали. Они просели в могилу. Под насыпью в центральной части объекта обнаружена могила размерами 3,1×2,15×1,87 м, ориентированная длинной осью по линии ЮВ–СЗ. Внутри могилы выявлена обкладка ее южной, западной и восточной стенки камнями в 2–5 слоев. Северная же стенка конструкции отделяла от основного погребения сопроводительное захоронение лошади, которая была уложена на живот с подогнутыми ногами и ориентирована, как и человек, головой на ЮВ. Такая каменная конструкция была, вероятно, перекрыта деревянными плахами, фрагменты которых зафиксированы в процессе исследования могилы. Внутри каменного сооружения выявлены костные останки подростка в возрасте 11–13 лет, которые располагались на деревянном настиле. Из сопроводительного инвентаря найдены фрагменты золотой фольги, керамический сосуд, железный нож. Зафиксированы и ос- 316

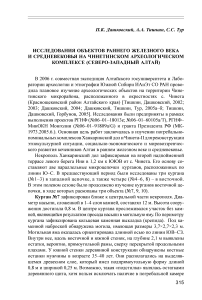

Рис. 1. Ханкаринский дол. Предметный комплекс из кургана №7.

1, 5 – бронза; 2 – кожа; 3 – бронза, золотая фольга; 4 – раковины; 6 – кость, органика, золотая фольга; 7, 9, 10, 12–14 – золотая фольга; 8 – рог; 11 – дерево, бронза; 15 – цветной металл татки «мясной пищи», которые, как и предыдущих случаях, по-видимому, лежали на деревянном блюде.

Объект №15 выявлен в западной части некрополя Чинета-II, расположенного на второй надпойменной террасе Ини в 1 км к ЮЮВ от села. Он

Рис. 2. Ханкаринский дол. Предметный комплекс из курганов №7 (2) и №9 (1, 3). 1 – бронза, золотая фольга; 2–3 – железо представлял собой подквадратное сооружение – оградку, заложенную внутри преимущественно в один слой камней плоской формы. Северная и южная стороны оградки имели длину 2,9 м, а западная и восточная – 2,8 м. По периметру находились более крупные плоские камни, маркирующие форму и границы сооружения, высота которого достигала 0,4 м. Под каменной насыпью обнаружены зубы лошади. Никаких дополнительных конструктивных элементов и находок не выявлено.

Курган №16 расположен в восточной части могильника Чинета-II. Диаметр насыпи, сооруженной из камней в 1–3 слоя, с Ю на С составлял 6,25 м, а с З на В – 6 м. Высота конструкции достигала 0,5–0,65 м. Под курганной насыпью зафиксирована могильная яма, размеры которой составили 3,35×1,7×1,75 м. Внутри могилы вдоль южной стенки выявлена деревянная плаха, вероятно, служившая частью рамы. Погребенная женщина в возрасте 25–30 лет была уложена в вытянутом положении на спину и ориентирована головой на З. Из сопроводительного инвентаря обнаружен керамический сосуд. Зафиксированы также остатки «мясной пищи» в виде костей животных.

Курганы №7, 9, 10 могильника Ханкаринский дол, судя по особенностям погребального обряда и сопроводительному инвентарю, могут быть датированы IV в. до н.э. и отнесены, как и ранее исследованные объекты этого некрополя, к пазырыкской культуре. В ходе исследования этого па- мятника отобрались пробы на радиоуглеродный анализ. Девять результатов получены в двух российских лабораториях (СОАН–5046, 5338, 5339, 5345, 5346; Le–7419–7422). Калиброванные показатели имеют широкий диапазон данных в пределах 2-й половины I тыс. до н.э. Скифо-сакским временем следует датировать и курган №16 могильника Чинета-II. Более обстоятельно вопрос об этнокультурной атрибуции данного захоронения можно будет рассматривать после изучения серии подобных курганов, находящихся в отдельной цепочке. Оградка №15 памятника Чинета-II в определенной мере маркирует северо-западную границу распространения объектов тюркского времени на Алтае и наряду с ранее изученными памятниками сросткинской и кыргызской культур отражает интенсивный процесс распространения и взаимодействия кочевых этносоциальных образований на территории Северо-Западного Алтая не только в раннем железном веке, но и в эпоху средневековья.