Исследования палеолитических комплексов пещеры Сельунгур в 2017 году

Автор: Кривошапкин А.И., Виола Б., Чаргынов Т., Крайцаж М., Колобова К.А., Шнайдер С.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

В полевом сезоне 2017 г. продолжились исследования пещеры Сельунгур - ключевого памятника нижнего и среднего палеолита западной части Центральной Азии. В результате работ 2014-2016 гг. на основе каменных комплексов слоев 4-6 предвходовой части пещеры был выделен новый индустриальный вариант среднего палеолита Центральной Азии с относительно ранней хронологией. Данная индустрия в технологическом и типологическом отношении значительно отличается от других среднепалеолитических комплексов региона. На новом этапе исследований раскопки в предходовой зоне были продолжены, в результате чего были получены новые материалы, по своим технико-типологическим параметрам схожие c описанным среднепалеолитическим комплексом, однако имеющие более древний хронологический контекст.

Средний палеолит, центральная азия, хронология, стратиграфия

Короткий адрес: https://sciup.org/145144857

IDR: 145144857 | УДК: 902.01

Текст научной статьи Исследования палеолитических комплексов пещеры Сельунгур в 2017 году

В результате интенсивных исследований культурных отложений пещеры С ельунгур, проведенных экспедицией Института археологии АН РУз под руководством д-ра ист. наук У.И. Исламова в 1980-х гг., данный памятник, расположенный в Ферганской долине Республики Кыргыз- стан, в течение долгих лет считался ключевым раннепалеолитическим объектом Центральной Азии. Учитывая крайнюю недостаточность опубликованных данных, касающихся как условий залегания каменного материала, так и техникотипологических характеристик комплексов пеще- ры Сельунгур, а также затруднения, связанные с возможностью повторного изучения полученных в 80-е гг. ХХ в. археологических коллекций [Viola, Krivoshapkin, 2014], в 2014 г. археологические работы на памятнике были возобновлены и продолжаются до настоящего времени.

Предварительные результаты нового этапа изучения культурных отложений пещеры Сельун-гур показали, что данный объект содержит преимущественно среднепалеолитический материал. В результате исследований 2014–2016 гг. на основе каменных комплексов слоев 4–6 из предвходо-вой части пещеры был выделен новый индустриальный вариант среднего палеолита Центральной Азии с относительно ранней хронологией. Данная индустрия характеризуется следующими технологическими и типологическими параметрами: 1) доминированием пло ско стных нуклеусов, направленных на получение укороченных снятий в параллельном, радиальном и ортогональном направлениях, с соответствующим набором технических сколов; 2) ориентацией на получение коротких массивных отщепов с крупными ударными площадками; 3) наличием бифасов, выполненных в плоско-выпуклой манере, и сколов их оформления; 4) наличием уникальных для региона орудийных типов (остриев типа тейяк, мустьер-ских стамесок, скребел сельунгурского типа). Перечисленные характеристики заметно отличают индустрии Сельунгура от остальных среднепалеолитических технокомплексов западной части Центральной Азии.

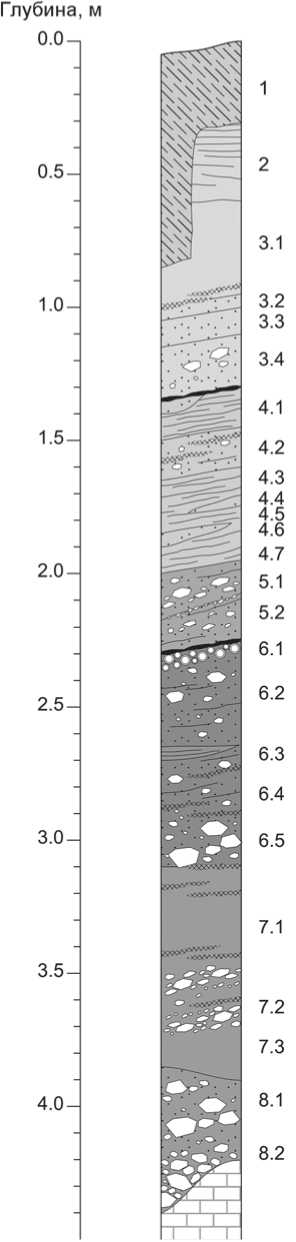

В 2017 г. работы на предвходовой площадке пещеры были продолжены. Общая площадь раскопа составляла от 6 до 2 м2 сверху вниз по разрезу. Описание стратиграфии разреза стоянки представлено сверху вниз (рис. 1).

Слой 1 состоит из нескольких прослоев светло-серой рыхлой породы с обломками известняка и тонкими прослойками гуано. В слое встречаются фрагменты керамики и угля, нижняя граница резкая, эрозионная. Отложения являются культурными, антропогенными. Истинная мощность – до 0,85 м.

Слой 2 делится на два прослоя. Верхний прослой состоит из желтоватых слоистых осадочных отложений, нижний – из желтоватого лессовидного осадка без обломочного материала. Нижняя граница слоя горизонтальная, отложения могут рассматриваться как лесс. Истинная мощность – до 0,6 м.

Слой 3 представлен желтоватыми осадочными отложениями с мелкими обломками известняка из более древних отложений. Нижняя граница слоя резкая, присутствуют тоненькие марганцевые прослои. Образование слоя связано с солифлюк-ционной деятельностью. Истинная мощность – до 0,35 м.

Рис. 1 . Поперечный стратиграфический разрез отложений пещеры Сельунгур.

Слой 4 представлен желтоватыми отложениями, состоящими из коллювиальной серии прослоев переменной литологии. Истинная мощность слоя – до 0,65 м.

Прослой 4.1 – слоистые отложения, состоящие из желтоватых суглинков с градуированной слоистостью. Прослой состоит из лессовых отложений, которые промывались на склоне талой/дождевой водой. Истинная мощность – до 0,1 м.

Прослой 4.2 – бесструктурные отложения коллювиального генезиса с множеством мелких обломков известняка и редкими костями. Истинная мощность – до 0,15 м.

Прослой 4.3 – осадочные отложения, состоящие из желтоватых глинистых прослоев (слойков) с градуированной слоистостью. Отложения лессовые, промывались на склоне талой/дождевой водой. Истинная мощность – до 0,1 м.

Прослой 4.4 – бесструктурные отложения коллювиального генезиса с множеством мелких обломков известняка и редкими костями. Прослой образовался вследствие коллювиальной деятельности. Истинная мощность – до 0,02 м.

Прослой 4.5 – слоистые отложения, состоящие из желтоватых глинистых слойков с градуированной слоистостью. Отложения лессовые, промывались на склоне талой/дождевой водой. Истинная мощность – до 0,08 м.

Прослой 4.6 – бесструктурные отложения коллювиального генезиса с множеством мелких обломков известняка и редкими костями плоскостной структуры. Истинная мощность – до 0,05 м.

Прослой 4.7 – осадочные отложения, состоящие из желтоватых глинистых слойков с градуированной слоистостью. Отложения лессовые, промывались на склоне талой/дождевой водой. Истинная мощность – до 0,15 м.

Слой 5 (прослои 5.1 и 5.2) – желтоватый суглинок с многочисленными мелко- и среднезернистыми обломками известняка, костями и каменными артефактами. Образование слоя связано с массовыми движениями коллювиальных осадков. Истинная мощность – до 0,3 м [Кривошапкин и др., 2016].

Слой 6 – коричневый средний суглинок с редкими обломками известняка, с незначительным уклоном по плоскости, содержащий кости и копролиты, особенно частые в верхней части отложений, сложенной текущими потоками. Верхняя часть отложений слоя незначительно горизонтально ламинирована. Нижняя часть отложений слоя состоит из глин, отложившихся в условиях временных мелких водоемов (наиболее крупный прослой этого типа – 6.3), перекрывающих прослой из обломков известняка со случайными структурно-текстурными элементами. Последний прослой 6.5 располагается in situ .

Слой 7 – лессовидные массивные суглинки с многочисленными включениями карбонатных прослоев без обломков известняка, с фрагментами костей, перекрывающие известняковый щебень (прослой 7.2).

Слой 8 состоит из угловатых обломков известняка с незначительным уклоном по плоскости, находящихся в заполнении легкого суглинка.

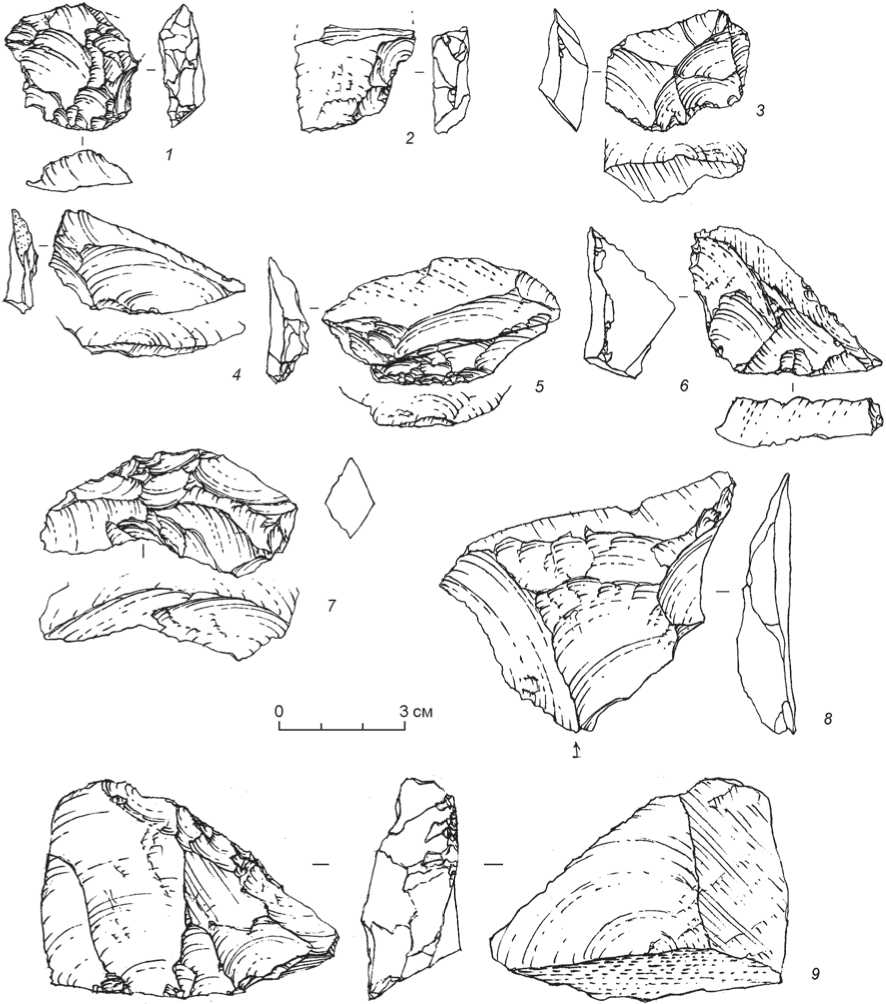

В ходе раскопок в нижней части разреза (слои 7, 8) были обнаружены немногочисленные, однако яркие комплексы каменных артефактов (слой 7.1 – 2 экз.; слой 7.2 – 4 экз.; слой 7.3 – 12 экз.; слой 8 – 55 экз.). Палеонтологический материал трудноопределим в силу плохой сохранности. Несмотря на разное в количественном отношении наполнение слоев археологическим материалом, его можно рассматривать в совокупности благодаря схожим технико-типологическим характеристикам.

Большую часть коллекции составляют отходы производства – осколки/обломки (39,72 %) и чешуйки (30,12 %). Отщепы составляют 20,54 % всей коллекции (рис. 2, 1, 8 ). Технические сколы – 9,5 %, они представлены различными вариантами краевых сколов, характеризующихся крутолатеральным поперечным сечением, краевыми сколами с радиальных нуклеусов (рис. 2, 4, 6 ) и одним сколом утончения бифаса (рис. 2, 5 ). Нуклеусов, пренуклеусов либо фрагментов апробированного сырья обнаружено не было.

В комплексе представлены сколы разнообразных форм. В большинстве случаев типологически определимые сколы имеют гладкую ударную площадку без подработки, в нескольких случаях отмечено снятие карниза. Размеры о статочных ударных площадок варьируют от 14,5 × 3,51 до 50,8 × × 14,2 мм. Среди огранок дорсальных поверхностей доминируют радиальные и ортогональные. Около половины сколов несут на дорсальных плоскостях участки кортикальной поверхности. Сколы с совпадающими технологической осью и осью длины и сколы, у которых эти оси не совпадают, распределяются в равных пропорциях. Зафиксированы разнообразные типы поперечных сечений, среди которых доминируют треугольные и латеральнокрутые. Среди дистальных окончаний сколов фиксируются перьевидные, заныривающие и тупые.

Орудийный набор насчитывает 5 экз.: три от-щепа с ретушью (рис. 2, 2 ), диагональное скребло (рис. 2, 9 ) и скребло сельунгурского типа с дорсальной ретушью в дистальной части орудия на массивном укороченном отщепе с крупной ударной площадкой (рис. 2, 7 ).

В целом, описываемая индустрия имеет явную направленность на производство укороченных от-щепов, часто с крупными ударными площадками.

Рис. 2. Каменные артефакты из слоев 7, 8 пещеры Сельунгур.

1, 3, 8 – отщепы; 2 – отщеп с ретушью; 4, 6 – краевые сколы с радиальных нуклеусов; 5 – скол утончения бифаса; 7 – скребло сельун-гурского типа; 9 – диагональное скребло.

Состав технических сколов, типы огранок дорсальных поверхностей и соотношение технологических осей и осей длины изделий достаточно убедительно свидетельствуют в пользу утилизации радиальных и ортогональных нуклеусов. Свидетельств реализации удлиненных сколов либо применения техники леваллуа не зафиксировано.

Перечисленные характеристики свидетельствуют о значительном технологическом и типологическом сходстве между индустриями комплексов из слоев 4–6 [Кривошапкин и др., 2016] и 7, 8. Общими чертами являются отщеповый характер индустрий, преимущественное получение коротких массивных сколов с крупными ударными площадками в рамках радиального и ортогонального расщепления. В обоих комплексах доминируют гладкие остаточные ударные площадки сколов с до статочно редкими случаями снятия карниза. Присутствие скола утончения двухстороннего орудия в нижнем комплексе может косвенно свидетельствовать о возможном изготовлении бифасов. Наличие скребла сельунгурского типа является ярким маркером, свидетельствующим о несомненном сходстве рассматриваемых ансам- блей. При этом сколы в верхней части разреза имеют более стандартизированную форму и чаще реализовывались удачно, судя по соотношению типов дистальных окончаний.

До получения новых результатов абсолютного датирования для верхнего комплекса была принята дата 126 ± 5 тыс. л.н. [Vishnyatsky, 1999, p. 110; Кри-вошапкин и др., 2016]. В стратиграфическом отношении верхний (слои 4–6) и нижний (слои 7, 8) комплексы пещеры Сельунгур разделены стерильной прослойкой мощностью около метра (см. рис. 1), что свидетельствует о большей древности нижнего комплекса. Обнаружение нижнего комплекса артефактов, по своим технико-типологическим характеристикам соответствующих показателям индустрий слоев 4–6, вероятнее всего, подтверждает более раннее время зарождения сельунгурского варианта среднего палеолита в регионе. Проведение абсолютного датирования и новые исследования на объекте смогут ответить на вопрос, чем является нижний комплекс пещеры Сельунгур: ранним проявлением среднего палеолита региона или поздним примером нижнепалеолитических индустрий.

Полевые работы выполнены за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036); лабораторное изучение материала проведено в рамках проекта РГНФ № 15-31-01000.

Список литературы Исследования палеолитических комплексов пещеры Сельунгур в 2017 году

- Кривошапкин А.И., Виола Б., Чаргынов Т., Крайцарж М., Колобова К.А., Шнайдер С.В., Романенко М.Е. Исследования среднепалеолитических комплексов пещеры Сельунгур в полевом сезоне 2016 года // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. - Т. XXII. - С. 94-99.

- Viola B., Krivoshapkin A.I. Sel'ungur - Middle Plistocene Hominins in Central Asia? // Cultural developments in the Eurasian Paleolithic and the origin of anatomically modern humans. - Novosibirsk: IAET SB RAS Publ., 2014. - P. 172-178.

- Vishnyatsky L.B. The Palaeolithic of Central Asia // J. of World Prehistory. - 1999. - N 13. - P. 69-122.