Исследования палеолитического местонахождения Дарвагчай-карьер-2 в 2016 году

Автор: Кандыба А.В., Рыбалко А.Г.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам исследований нового памятника Дарвагчай-карьер-2, подъемные материалы которого относятся к финальному этапу среднего палеолита и пополняют археологическую коллекцию данного культурно-хронологического диапазона с территории Северо-Восточного Кавказа. Каменный инвентарь характеризуется леваллуазской техникой расщепления и типичным среднепалеолитическим орудийным набором. Преобладают изделия средних размеров, артефакты выполнены из однообразного сырья, имеют одинаковую степень сохранности поверхности и изготовлены в единой технической традиции. Данные технико-типологические характеристики позволяют соотносить этот материал с уже известным стратифицированным комплексом финального среднего палеолита Дарвагчай-залив-1. Исходя из имеющихся данных, можно заключить, что, несмотря на значительное количество известных среднепалеолитических памятников на Кавказе и большое технико-типологическое разнообразие внутри их групп, прямых аналогий среди них со среднепалеолитическими материалами Дарвагчайского геоархеологического района в настоящее время проследить не представляется возможным. Это может быть связано как с неполной представленностью дагестанских индустрий, состоящих в основном из подъемных материалов, так и с имевшимся в то время культурным разнообразием, не исключающим возможность существования на данной территории оригинальной среднепалеолитической культуры.

Северо-восточный кавказ, средний палеолит, леваллуазское расщепление, неоплейстоцен

Короткий адрес: https://sciup.org/14522458

IDR: 14522458 | УДК: 902/904

Текст научной статьи Исследования палеолитического местонахождения Дарвагчай-карьер-2 в 2016 году

Археологический памятник Дарвагчай-карьер-2 расположен на правом берегу р. Дарвагчай, в полукилометре в восточном направлении от плотины Геджухского водохранилища и в 50 метрах к юго- востоку от ранее известного ме стонахождения Дарвагчай-карьер [Рыбалко, 2014]. Стоянка была обнаружена в 2015 г. в результате разведочных исследований Южно-Дагестанского палеолитическо- го отряда ИАЭТ СО РАН [Кандыба, Рыбалко, 2015]. Каменные артефакты залегали на верхней части террасы, которая имеет неровную распаханную поверхность. Место расположения стоянки соответствует переходу от предгорий (абсолютная высота 120–270 м) к равнинной части территории Западного Прикаспия, естественная граница между которыми проходит по третьей древнекаспийской террасе, имеющей бакинский возраст [Голубятников, 1937].

Археологический материал был сконцентрирован на небольшой площадке размером ок. 500 м2. Отбирались все нуклевидные изделия, предметы с вторичной отделкой, а также сколы (целые и фрагменты), имеющие определимые ударные площадки. В состав коллекции не были включены обломки и осколки, а также желваки и гальки с сомнительными сколами. В целом материалы данной коллекции составляют примерно 90 % от всех экспонированных на поверхности предметов. В качестве сырья для изготовления артефактов использовался кремень, а также окремненные песчаники и известняки в виде окатанных желваков галек и их обломков. Поверхно сть изделий, без изменений или слабо выветренная, покрыта розовато-красно- ватой или бежевой патиной, а в некоторых случаях толстой (до 1 мм) карбонатной коркой.

В 2016 г. после проведения сельскохозяйственных работ был проведен дополнительный тщательный осмотр участка, содержащего материалы данного культурно-хронологического комплекса, в результате чего был собран подъемный материал.

Полученная коллекция состоит из 59 артефактов, из них нуклевидных изделий 16 предметов, сколов 43 экз.

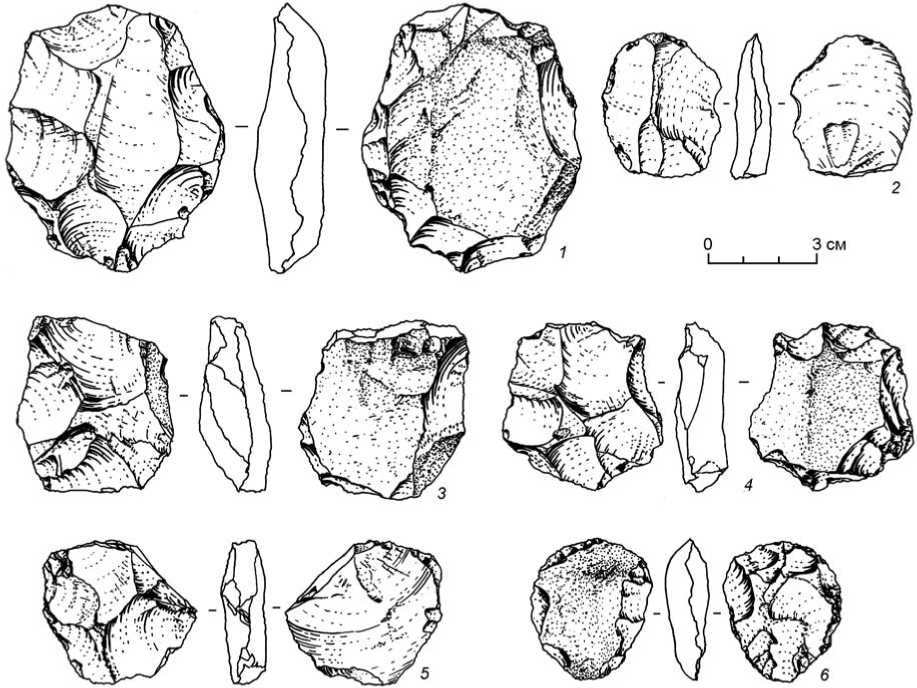

Нуклевидные изделия представлены исключительно нуклеусами, самой многочисленной группой которых являются леваллуазские ядрища в количестве 11 предметов. Четыре нуклеуса имеют крупные размеры и являются сильно истощенными (см. рисунок , 1, 3, 4 ). Выпуклые ударные площадки оформлены многочисленными мелкими снятиями. Слегка выпуклые фронты скалывания сохраняют негативы крупных центростремительных снятий. Латерали и основания оформлены центростремительными снятиями средних и мелких размеров. Плоский контрфронт частично сохраняет галечную поверхность. К этой группе примыкают еще два предмета, сходных по оформлению, но сред-

Каменный инвентарь памятника Дарвагчай-карьер-2.

1, 3–6 – леваллуазские нуклеусы; 2 – отщеп.

него размера (см. рисунок , 5, 6 ). Еще один аналогичный по предварительной обработке средний нуклеус имеет массивные пропорции. Существенным отличием следующего ядрища, также близкого к этой группе, является фрагментация, удалившая часть тела нуклеуса, в результате оформления ла-тералей по естественным внутренним трещинам. Последнюю группу леваллуазских ядрищ объединяет овальная в плане форма и отсутствие оформления латералей и основания. Плоские фронты скалывания несут негативы параллельных сколов. Выпуклые контрфронты сохраняют естественную поверхность.

Группа ядрищ параллельного принципа расщепления насчитывает 4 предмета. Первый нуклеус представляет собой овальный в плане предмет с плоской ударной площадкой, образованной одним сколом. Плоский фронт скалывания сохраняет негативы параллельных удлиненных снятий. Основания и латерали не обработаны. Выпуклый контрфронт сохраняет галечную поверхность. Группу из трех предметов отличает оформление одной из лате-ралей в виде ребра, в то время как противоположная сохраняет естественную поверхность. Сильно скошенные ударные площадки образованы одним сколом. Плоские фронты скалывания сохраняют негативы параллельных снятий. Естественная поверхность имеется на всех плоских контрфронтах.

Последний предмет представляет собой нуклеус, одностороннего радиального типа скалывания. Расщепление охватывает ¾ длины окружности заготовки. Сильно выпуклая поверхность фронта скалывания содержит негативы средних и мелких сколов, по большей части удаливших естественную желвачную корку.

Индустрия сколов насчитывает 43 экз. Первичных сколов в коллекции 5 экз., из них один короткий средних размеров с естественной остаточной площадкой. Четыре мелких предмета, два из которых удлиненные, один короткий и один укороченный, обладают естественными ударными площадками. Вторичных сколов в индустрии 3, все среднего размера. Остаточные ударные площадки в двух случаях гладкие и естественные. Отще-пов в индустрии 32 экз. (см. рисунок, 2). Крупных предметов 2, оба короткие, остаточные ударные площадки гладкие. Огранка дорсала представлена гладким и параллельным однонаправленным вариантами. Отщепов средних размеров 15 предметов (один из которых фрагментированный), из них удлиненных 3 экз., с гладкими остаточными ударными площадками и с параллельной однонаправленной огранкой дорсала. Коротких предметов 11 экз., огранка дорсальной поверхно сти которых в подавляющем большинстве параллельная однона- правленная (8 экз.), только в двух случаях ортогональная. Среди определимых о статочных ударных площадок выделяются четыре фасетированных, четыре гладких, одна двугранная, и одна линейная. Единственный средний отщеп укороченных пропорций обладает параллельной однонаправленной огранкой дорсала и неопределимой о статочной ударной площадкой. Мелких отщепов 17 предметов, практически все из которых коротких пропорций с параллельной однонаправленной огранкой дорсала и гладкой остаточной ударной площадкой. В трех случаях остаточная ударная площадка фасе-тированная, столько же двухгранных.

В коллекции также присутствуют пластины в количестве 3 экз. Две пластины крупных размеров обладают неопределимыми остаточными ударными площадками и параллельной однонаправленной огранкой дорсала. Пластина средних размеров обладает гладкой остаточной ударной площадкой и параллельной бинаправленной огранкой дорсала.

Орудийный набор представлен боковым скреблом, выполненным на крупном удлиненном отще-пе. Выпуклый рабочий край оформлен дорсальной, крутой, чешуйчатой средне- и мелкофасеточной ретушью.

Одной из задач текущего полевого сезона было обнаружение непотревоженного сельскохозяйственной деятельностью насыщенного культурного горизонта. С этой целью было заложено два разведочных шурфа общей площадью 4 м2 за пределами пашни. Шурфы были разбиты на относительно ровной поверхно сти наивысших точек выступов терассы, которая в 20–30 м от границы пашни заканчивается крутыми склонами и переходит в пойменную долину р. Дарвагчай. В одном из шурфов на глубине 0,3 м был обнаружен крупный вторичный краевой скол с гладкой остаточной площадкой и мелкий дистальный фрагмент отщепа.

Разведочная шурфовка непотревоженных сельскохозяйственной деятельностью участков не позволила обнаружить места с достаточно плотной концентрацией артефактов. Для этого необходимо провести полномасштабные разведочные работы на памятнике с целью обнаружения культуросодержащих горизонтов, либо однозначно подтвердить вероятность полного уничтожения археологического объекта аграрными работами и соответственно бесперспективность дальнейших полевых исследований.

Коллекция предметов, собранная на верхней, распаханной части древнекаспийской террасы, подтверждает и дополняет ряд следующих предварительных заключений [Кандыба, Рыбалко, 2015; Рыбалко, 2014]. Преобладают изделия средних размеров, артефакты выполнены из однообразно- го сырья, имеют одинаковую степень сохранности поверхности и изготовлены в единой технической традиции. Обращает на себя внимание значительное количество нуклеусов. Индустрия комплекса Дарвагчай-карьер-2 демонстрирует явное преобладание леваллуазской техники расщепления, что подтверждается наличием большого количества леваллуазских нуклеусов и отщепов, а также достаточно весомым количеством фасетирован-ных площадок в индустрии сколов. Значительная группа нуклеусов параллельного принципа расщепления в большинстве своем также направлена на производство отщепов. В пользу среднепалеолитического облика индустрии говорит также присутствие в орудийном наборе бокового скребла и найденных в предыдущие годы исследования скребла-ножа и медиального фрагмента мустьер-ского удлиненного остроконечника. Общий облик данной индустрии позволяет предварительно рассматривать ее в рамках финальной стадии среднего палеолита [Кандыба, Рыбалко, 2015]. В качестве ближайшей аналогии данной каменой индустрии можно рассматривать культурно-хронологический комплекс 1 памятника Дарвагчай-за-лив-1 [Рыбалко, Кандыба, 2014]. Помимо сходных геолого-геоморфологических условий и близкого расстояния между памятниками, обнаруживается полное сходство в каменном инвентаре. В группе нуклевидных изделий доминируют леваллуаз-ские и простые параллельные нуклеусы. Первичное расщепление в первую очередь ориентировано на производство отщепов. Пластинчатые заготовки единичны. В орудийном наборе присутствуют леваллуазские сколы, скребла и остроконечники. Также отмечается полное отсутствие верхнепалеолитических форм.

Исходя из имеющихся данных, можно заключить, что, несмотря на значительное количество известных среднепалеолитических памятников на Кавказе и большое технико-типологическое разнообразие внутри их групп, прямых аналогий среди них со среднепалеолитическими материалами района Геджухского водохранилища в настоящее время проследить не представляется возможным. Особен- ности технико-типологического облика каменной индустрии с ярко выраженными леваллуазскими чертами, позволяют говорить о специфическом облике палеолита приморского Дагестана.

Список литературы Исследования палеолитического местонахождения Дарвагчай-карьер-2 в 2016 году

- Голубятников В.Д. Морские и речные террасы Дагестана//Тр. Сов. секции Междунар. ассоциации по изучению четвертичного периода Европы. -М., 1937. -Вып. III. -С. 30-52.

- Кандыба А.В., Рыбалко А.Г. Новые данные о среднем палеолите Дагестана (по материалам памятника Дарвагчай-карьер-2)//Изв. Алт. гос. ун-та. Сер.: История, политология. -2015. -№ 4/1 (88). -С. 138-143.

- Рыбалко А.Г. Геохронологические исследования стоянки Дарвагчай-залив-1 в Республике Дагестан//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. -Т. XX. -С. 73-76.

- Рыбалко А.Г., Кандыба А.В. Полевые исследования памятника Дарвагчай-залив-1 в 2014 году//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. -Т. XX. -С. 76-79.