Исследования палеолитической стоянки Тинит-1 (Южный Дагестан) в 2008 году

Автор: Деревянко А.П., Анойкин А.А., Борисов М.А., Лещинский С.В., Зенин И.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XIV, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521471

IDR: 14521471

Текст статьи Исследования палеолитической стоянки Тинит-1 (Южный Дагестан) в 2008 году

Стоянка Тинит-1(41°55 ’01 ” с.ш., 48°02 ’ 01 ” в.д.; а.в.-724 м) расположена в 2 км к северо-востоку от с. Тинит (Табасаранский р-н Респ. Дагестан) (рис. 1А ).

Памятник был открыт в 2007 г., а его индустрии предварительно изучены по материалам разведочного шурфа (2 кв.м) и поверхностных сборов [Деревянко и др., 2007]. В 2008 г Дагестанским отрядом экспедиции ИАЭТ СО РАН и ИЭА РАН начаты стационарные работы на объекте. В ходе них заложен раскоп 6х5 м, включивший в себя шурф 2007 г (рис. 1, Б ). Толща рыхлых отложений вскрыта по всей площади раскопа на глубину = 3 м, а на участке 2х2 м - до 5 м. На объекте выделено 8 слоев, содержащих 11 горизонтов залегания археологического материала (а.г.). Ниже приводится сокращенное описание разреза (сверху-вниз) (рис. 1, В ):

-

1. Суглинок темный серо-коричневый, плотный, в кровле - включения современного мусора. Истинная мощность (и.м.) - 0,2-0,3 м.

-

2. Суглинок темно-коричневый плотный, по-видимому, эолово-делювиального генезиса. В средней части встречаются редкие ходы землеройных животных. Содержит материалы а.г. 1. И.м. - 0,2-0,8 м.

-

3. Супесь коричневато-серая (при высыхании - светлая, белесая) пористая, пылеватая, с массой древесного угля (фрагменты до 1 см). Генезис, вероятно, делювиально-эоловый. Отложения сильно биотурбирова-ны (множество нор) особенно в подошве. Содержит материалы а.г 2-3. И.м. ~ 0,1-0,45 м.

-

4. Отложения близки таковым слоя 2. Отличие в сильно биотурбиро-ванной кровле, вертикальной тонкой трещинноватости и табачном оттенке отложений. И.м. ~ 0,65-1 м. Содержит материалы а.г. 4-6.

-

5. Отложения близки таковым слоя 3, однако, невыдержанны по простиранию (в южной части раскопа размыты?) и также трещинноваты. Из-за постоянного подъема поровых вод местами отложения не высыхают и имеют темно-коричневый цвет. Содержит материалы а.г 7. И.м. - 0-0,6 м.

-

6. Суглинок темно-коричневый (при высыхании - светло-коричневый) плотный, по-видимому, делювиального (с примесью эолового материала)

-

7. Суглинок делювиальный, близкий таковому слоя 4. Содержит материалы а.г. 9. И.м. ~ 0,15-0,5 м.

-

8. Темно-коричневая (при высыхании – коричневая) песчанистая глина делювиального генезиса. Отличается от слоя 7 уменьшением в составе пе счаных зерен. Содержит материалы а.г. 10-11. Видимая мощно сть > 1,8 м.

Рис. 1. Тинит-1. Карта-схема района работ (А), план расположения раскопа (Б) и стратиграфический разрез северной стенки (В).

генезиса. Отложения также разбиты многочисленными тонкими (1 мм), вероятно, гравитационными трещинами. Подошва слоя падает по азимуту 0 - 10° под углом до 10°. Содержит материалы а.г 8. И.м. ~ 0,2-0,7 м.

Все изделия из раскопа (363 экз.) изготовлены из кремня и сильно окремненных пород (желвачный кремень, сильно окремненный известняк наружной части кремневых желваков и пластовый кремень), залегающих в коренных условиях на расстоянии 1-2 км от стоянки и прослеженных в нескольких обнажениях. Пластовый кремень использовался менее интенсивно, т.к. имеет сильную внутреннюю трещиноватость. Стоит отметить, что подобные внутренние дефекты характерны, в различной степени, для всех видов местного каменного сырья, что определяется геологической историей района (данные Н.А. Кулик).

Планиграфический анализ условий залегания археологического материала, наряду с данными стратиграфии, свидетельствуют о том, что он залегает in situ и претерпел минимальные пространственные перемещения в постседиментационный период. Практически все изделия имеют горизонтальную или близкую таковой ориентацию, небольшой вертикальный разброс внутри археологических горизонтов (а.г.) и согласное залегание относительно вмещающих геологических тел. Также в ходе работ выделено два четко локализованных крупных скопления артефактов с маленьким вертикальным диапазонам разброса, а часть находок внутри наиболее насыщенных горизонтов апплицируется между собой. Основной массив находок (а.г. 2-6) связан со средней частью разреза (сл. 3-4) и его насыщенность резко снижается к подошвенной части. Вместе с тем, и на самых нижних уровнях вскрытой толщи отложений, даже при резком сокращении площади раскопочных работ (с 30 до 4 кв. м), фиксируется присутствие археологического материала. Кроме археологического материала во всех отложениях вмещающих культурные остатки отмечалось присутствие примазок древесного угля и разрозненных угольков, иногда достаточно крупных (а.г. 2-10). Остатки позвоночных в раскопе не обнаружены, что, по-види-мому, связано с низкой скоростью седиментации и разрушением костей и зубов на дневной поверхности до захоронения.

Работы этого года, осуществлявшиеся на большой площади, позволили значительно расширить и уточнить представление о структуре памятника, а также зафиксировать значительно большее количество горизонтов залегания археологического материала, чем предполагалось ранее, по материалам шурфа 2007 г. Каменные артефакты, обнаруженные в ходе раскопок 2008 г., распределились следующим образом:

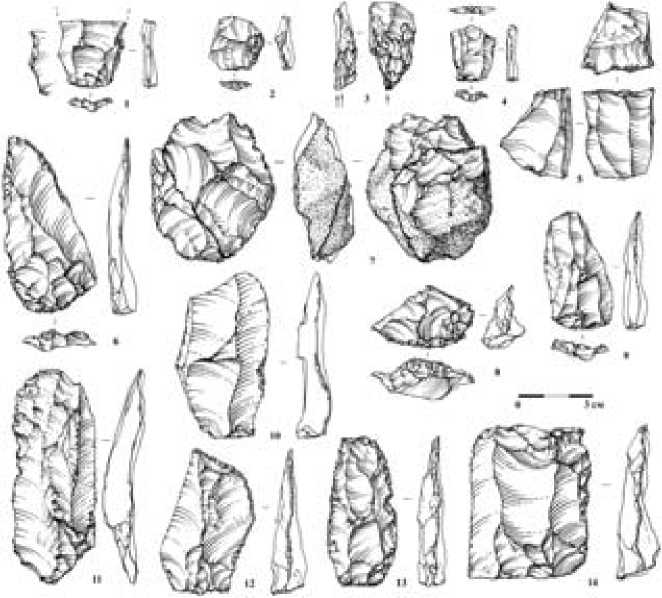

А.г 1 (8 экз.): нуклеус -1 (торцовый одноплощадочный монофронталь-ный для пластин на крупном сколе); пластины - 2, отщепы - 4 (рис. 2, 14 ), обломки -1. Орудийных форм нет.

А.г 2 (23 экз., из них 18 экз. в одном локальном скоплении): пластины -8, отщепы - 13, обломки - 2. Орудийный набор (4 экз.) представлен концевыми (2) и продольным атипичными скребками (рис. 2, 8 ) и угловым резцом (?).

А.г 3 (57 экз.): пластины - 10, отщепы - 28, обломки - 19. Орудийный набор (5 экз.): атипичный леваллуазский (?) остроконечник (рис. 2, 9 ), остроконечник с вентральной обработкой острия, ретушированная остроконечная заготовка, нож (?) со скошенным ретушированным обушком и от-щеп с ретушью.

А.г 4 - 54 экз. (из них 44 экз. в одном локальном скоплении): нуклеусы - 2 (параллельного принципа раскалывания монофронтальные двух- и одноплощадочный для удлиненных заготовок, последний, с очень острой ударной площадкой, сильно истощен); пластины - 16, отщепы - 24, обломки -12. Орудийный набор (5 экз.) представлен ножами с обушком-гранью -3 (рис. 2, 10 ), плоским резцом и долотовидным изделием (?) на пластинах.

А.г 5 (138 экз): нуклеусы - 2 (параллельного принципа раскалывания: монофронтальные одноплощадочные для удлиненных заготовок - 3, в том числе два на крупных массивных сколах, из которых один с очень острой ударной площадкой; монофронтальные двухплощадочные с продольно-поперечным направлением снятий, при этом одна из ударных площадок очень острая; торцовый для микроснятий (?) на сколе; фрагменты нуклеусов - 3; нуклевидные обломки - 2; пластины - 19 (рис. 2, 11 ), отщепы - 51, обломки - 58. Орудийный набор (3 экз.) представлен ножом с обушком-гранью, угловым резцом на обломке (рис. 2, 3 ) и ретушированной пластиной со скошенным дисталом (рис. 2, 12 ).

А.г 6 (61 экз.): пластины - 13, в том числе 5 с фасетированными ударными площадками (рис. 2, 1 ), отщепы - 25, осколки, обломки - 23. Орудийный набор (4 экз.) представлен клювовидным изделием (?) на пластине и отщепами с ретушью (3).

А.г 7 (6 экз.): нуклеусы -1 (параллельного принципа раскалывания: мо-нофронтальный одноплощадочный для удлиненных заготовок), пластины -1, отщепы - 2, в том числе один с фасетированной ударной площадкой (рис. 2, 2 ), обломки - 2. Орудийный набор представлен пластиной с ретушью (рис. 2, 13 ).

А.г 8 (8 экз.): нуклевидные обломки - 1; пластины - 3, отщепы - 3, обломки - 1. Орудийный набор представлен отщепом с ретушью.

А.г 9 (2 экз.): обломки - 2. Орудийных форм нет.

А.г 10 (3 экз.): отщепы - 1, обломки - 2. Орудийных форм нет.

А.г 11 (3 экз.): пластины - 1, отщепы - 2. Орудийных форм нет.

Нестратифицированный материал получен при просмотре грунта обрушившихся фрагментов стенок раскопа, захвативших верхнюю часть раз-

Рис. 2. Тинит-1. Раскоп. Каменные артефакты (художник Абдульманова А.В.). (14 - горизонт 1; 8 - горизонт 2; 9 - горизонт 3; 10 - горизонт 4; 3,5,7,11, 12 - горизонт 5; 1 - горизонт 6; 6 - горизонты 2-5(?); 2,13 - горизонт 7).

1,2,4 - леваллуазские сколы; 3 - резец ; 5,7 - нуклеусы; 6,9 - атипичные левал-луазские (?) остроконечники; 8 - скребок (?); 10 - нож; 11 - пластина; 12 - ретушированная пластина со скошенным дисталом; 13 - пластина с ретушью;

14 - отщеп.

реза. Предположительно он соотносится с а.г 2-5. В коллекции (35 экз.) представлены: нуклеусы - 1 (параллельного принципа раскалывания биф-ронтальный двухплощадочный ортогональный, один из фронтов скалывания оформлен на торцовой грани), пластины - 5, отщепы - 6, обломки - 23. Орудийный набор представлен атипичным остроконечником с ретушью, близким к леваллуазским формам (рис. 2, 6 ).

На основании анализа полученной коллекция артефактов, с учетом материалов шурфа 2007 г., можно сделать следующие заключения. Особенности распределения каменного материала в археологических горизонтах, его качественная и количественная характеристика, позволяют определить памятник Тинит-1 как многократно посещаемый кратковременный охотничий (?) лагерь. Это может подтверждаться такими фактами, как малое количество артефактов в пределах горизонта, их небольшое распространение по площади, крайне низкий процент орудий, среди которых преобладают сколы с ретушью, остроконечные формы и ножи, насыщенность отложений мелкими частицами древесного угля. В пределах стоянки велась эпизодическая деятельность по первичному расщеплению камня, что подтверждает наличие локализованных рабочих площадок и большой процент апплицирующихся изделий.

Изделия первых пяти а.г. по технико-типологическим характеристикам соответствуют периоду позднего палеолита. Об этом свидетельствует применение верхнепалеолитической техники скола - редуцирование края ударных площадок подтеской и пришлифовкой. В нижних горизонтах (с а.г. 6), напротив, фиксируется использование среднепалеолитических техник расщепления (фасетированные и двухгранные площадки у части заготовок; сколы оформления леваллуазских ядрищ; целевые заготовки, близкие леваллуазским формам). Характеристика орудийного набора, в виду его малочисленности, не позволяет на данном этапе уточнить культурно-хронологическую позицию полученного материала, однако, не противоречит предложенному на основании технических параметров делению коллекции. Таким образом, в настоящий момент, можно соотносить археологический материал а.г 1-5 с верхним палеолитом, а а.г. 6-11 - с финалом среднего и, возможно, более ранними его этапами. Показательно, что распространение артефактов в отложениях фиксируется на всю вскрытую мощность и работы на объекте были прекращены только в силу временных причин. Это позволяет надеяться, что в дальнейшем здесь будут обнаружены более древние и представительные технокомплексы.