Исследования пещеры Верхняя Сибирячиха в полевом сезоне 2021 года

Автор: Колобова К.А., Харевич В.М., Васильев С.К., Бочарова Е.Н., Чистяков П.В., Пархомчук Е.В., Харевич А.В., Кривошапкин А.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

Обнаруженная в ходе плановых разведочных работ ИАЭТ СО РАН 2020 г., пещера Верхняя Сибирячиха расположена в непосредственной близости от пещеры Окладникова; в полевом сезоне 2021 г. ее исследование было продолжено. Сама карстовая полость была задокументирована как палеонтологический объект Сибирячиха-6 в конце XX в. палеонтологом Н.В. Оводовым. В ходе исследований 2021 г. к имеющемуся разведочному шурфу было прирезано 2 м2. Было исследовано пять стратиграфических подразделений, четыре из которых содержат многочисленный палеонтологический материал. В двух слоях были обнаружены каменные артефакты, дополнившие немногочисленную коллекцию прошлого года. Предварительные абсолютные AMS-даты свидетельствуют о том, что пещера периодически посещалась древними людьми в период развитого верхнего палеолита и в конце среднего палеолита. Видовой состав, межвидовое соотношение и набор сохранившихся костных остатков из нижних слоев памятника типичны для пещерных тафоценозов, сформированных в результате пищевой активности крупных хищников, в первую очередь пещерных гиен. В тафоценозе памятника доминируют виды открытых пространств, в меньшем количестве определены виды лесостепных, лесных и скальных биотопов. Исследование рыхлых отложений пещеры Верхняя Сибирячиха по предварительным абсолютным датировкам, синхронным культуросодержащим отложениям пещеры Окладникова, предоставляет возможность детальной реконструкции палеоэкологических условий обитания неандертальцев. Результаты последнего полевого сезона свидетельствуют о том, что пещера Верхняя Сибирячиха на протяжении поздних этапов плейстоцена являлась логовом хищников, изредка посещаемым разными группами древних людей.

Северо-западный алтай, средний палеолит, индустриальный вариант, археозоология, каменная индустрия

Короткий адрес: https://sciup.org/145146056

IDR: 145146056 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0148-0153

Текст научной статьи Исследования пещеры Верхняя Сибирячиха в полевом сезоне 2021 года

Исследования среднего палеолита Горного Алтая часто сопряжено с определенными трудностями, заключающимися в малом количестве памятников, снабженных абсолютными датировками и палеоэкологическими реконструкциями. Наиболее изве стным объектом является пещера Окладникова, исследованная в конце XX в. [Деревянко, Маркин, 1992]. Представляя собой ключевой памятник сибирячихинской фации среднего палеолита Горного Алтая, она была исследована полностью, что исключает возможность применения современных методов исследования к культуросодержащим отложениям.

В связи с этим, обнаружение нового археологического объекта в непосредственной близости от пещеры Окладникова потенциально может восполнить лакуну данных, касающихся палеоэкологических реконструкций.

Как археологический объект пещера Верхняя Сибирячиха была обнаружена в ходе плановых разведок отрядом ИАЭТ СО РАН в 2020 г. [Харе-вич и др., 2020]. Сама пещера была известна гораздо раньше. В 1985 г. эта карстовая полость исследовалась Н.Д. Оводовым, который назвал ее Сибирячиха-6 и определил как палеонтологический памятник, содержащий плейстоценовый материал [Оводов, Мартынович, 2004 Turner, Ovodov., Pavlova, 2013].

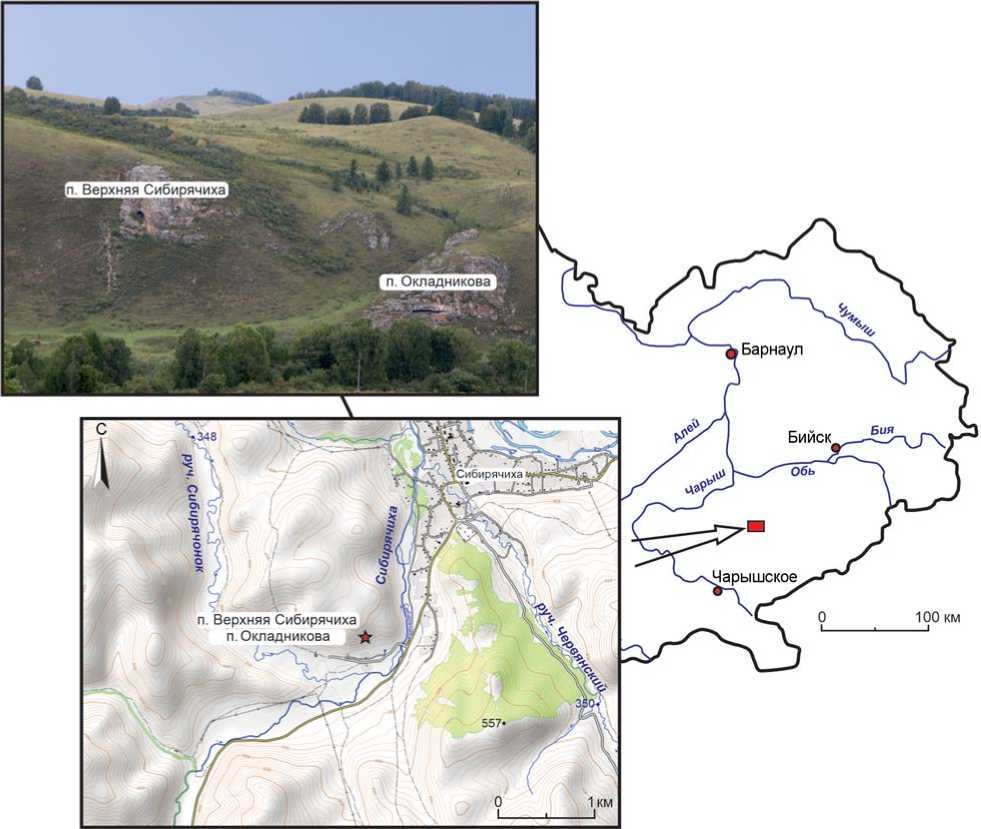

В предлагаемой работе обсуждаются результаты раскопок пещеры Верхняя Сибирячиха в 2021 г. Карстовая полость расположена в скальном обнажении левого берега р. Сибирячиха в месте впадения руч. Сибирячонок. Пещера расположена на 170 м выше по течению от пещеры Окладникова (рис. 1). К разведочному шурфу 2020 г. в центральной части пещеры было прирезано 2 м2 в продольном и поперечном направлениях.

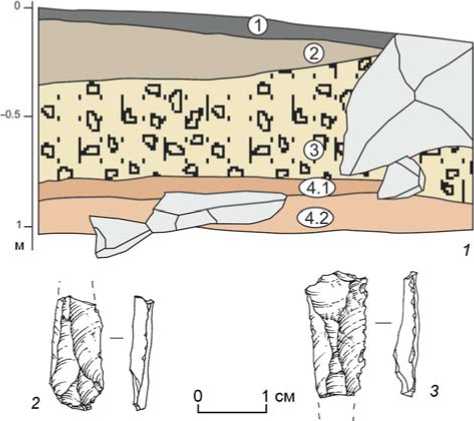

Стратиграфическая колонка раскопанной площади включает следующие стратиграфические подразделения (рис. 2, 1 ).

Слой 1. Современные отложения, включающие значительное количество мусора и отходов жизнедеятельности мелкого домашнего скота. Мощность слоя 5–10 см.

Слой 2. Супесь коричневато-серая с высоким содержанием мелкого обломочного материала. В слое был обнаружен единичный каменный артефакт. Мощность слоя до 30 см.

Слой 3. Серо-коричневый тяжелый суглинок со значительной долей крупного и среднего обломочного материала. В слое содержится большое количество палеонтологического материала и единичный каменный артефакт. Мощность слоя от 50 до 75 см.

Слой 4.1 Рыже-палевый тяжелый суглинок, насыщенный щебнем и палеонтологическими материалами. Мощность слоя – 10–15 см.

Слой 4.2 Палевый тяжелый суглинок, насыщенный крупным обломочным материалом и палеонтологическими находками. Мощность слоя 20–30 см.

Полученные предварительные абсолютные датировки по методу AMS по кости свидетельствуют о возрасте для слоя 2 – 27890 ± 347 (GV 3074) и для слоя 3 – 40952 ± 2479 (GV 3076).

В ходе раскопок текущего полевого сезона в слое 2 был обнаружен единственный каменный артефакт – проксимальный фрагмент пластинки с прямым профилем. Линейная ударная площадка сопровождается однонаправленной параллельной огранкой дорсальной поверхности артефакта (рис. 2, 2 ).

В слое 3 был обнаружен медиальный фрагмент мелкой пластины с прямым профилем и бипродоль-ной огранкой (рис. 2, 3 ).

Раскопки в пещере в общей сложности принесли 2154 костных остатка. Доля определимых костей составляет 14,2 %, принадлежащих как минимум к 27 видам млекопитающих (см. таблицу ).

В слоях Верхней Сибирячихи преобладают небольшие обломки (размерного класса 1–2 и 2–5 см) костей и зубов. Наиболее крупные фрагменты костей – это обломок нижней челюсти лошади Оводова длиной 170 мм и фрагмент верхнего конца и части диафиза плюсневой кости бизона длиной 151 мм.

Наименьшее число костных остатков (10 экз.) происходит из 2 слоя. Среди них два фрагмента зубов лошади, обломок пяточной кости сибирского горного козла, фрагменты черепа и плечевой кости лисицы. Здесь же обнаружен астрагал человека современной сохранности.

В 3 и 4 слоях видовой состав, межвидовое соотношение и набор сохранившихся костных остатков типичен для пещерных тафоценозов, формирование которых происходило в результате пищевой активности крупных хищников, в первую очередь

Рис 1. Карта с указанием расположения пещеры Верхняя Сибирячиха.

Рис. 2. Пещера Верхняя Сибирячиха.

1 – западная стенка раскопа 2021 г.; 2 – каменный артефакт из слоя 2; 3 – каменный артефакт из слоя 3.

пещерных гиен [Васильев и др., 2016]. Доля хищников в сумме составляет 33,2 % от числа всех остатков мегафауны. Наиболее многочисленна пещерная гиена, лисицы и волки. Среди копытных – остатки лошадей, сибирского горного козла и архара, бизона, шерстистого носорога.

Остатки мелких млекопитающих и птиц в основном попадали в пещерные отложения в результате пищевой активности крупных хищных птиц – филинов и сов. Устраиваясь на дневки в глубине пещеры, пернатые хищники сбрасывали здесь свои погадки, начиненные костями микротериофауны.

Среди определимых костных остатков из слоев 3 и 4 подавляющее большинство составляют многочисленные фрагменты зубов, реже – целые изолированные зубы. Для подобных пещерных тафо-ценозов характерно такое наблюдение: чем крупнее животное, тем большим процентом зубов (чаще их фрагментов) оно представлено. Для шерстистого носорога доля остатков зубов составляет 96,2 %, для лошадей – 97,3 %, бизона – 92,3 %, горного козла и архара – 90,9 %, пещерной гиены – 97,5 %, волка – 36,4 % и лисиц – 7,8 %. Многие зубы или их обломки несут следы кислотной коррозии. Так, для Capra-Ovis из 38 зубов 19 прошли через пищеварительный тракт пещерных гиен и попали в слой из отрыжек гиен или из распавшихся копролитов. Значительная часть фрагментов ко стей скелета крупных копытных также корродирована или несет следы погрызов.

Наибольший палеонтологический интерес представляют следующие находки. Бобр представлен целой 4-й плюсневой костью от крупной взрослой особи. Найден целый клык нижней челюсти от очень крупной росомахи (длина 45,6, ширина / поперечник по основанию коронки – 11,3/13,5 мм). Пяточная ко сть с отгрызенным верхним концом принадлежала огромной особи бурого медведя. По размерам данная кость превосходит большинство из максимальных значений промеров крупного голоценового Ursus arctos из пещеры Памятная в Хакасии [Васильев, Гребнев, 2009]. Остатки пещерной гиены, кроме изолированных зубов и их фрагментов, включают также обгрызенный с обоих концов диафиз плечевой кости взрослой особи. Рысь представлена дистальной половиной второй фаланги. Из трех костных остатков мамонта два – это мелкие фрагменты пластин зубов первых смен (pd 3–4), а также молочный бивень мамонтенка длиной 34,5 мм. По числу остатков лошадь Оводова более чем в два раза превосходит крупную кабал-лоидную лошадь Equus ferus . Из посткраниального скелета шерстистого носорога найдена только сесамовидная кость. Почти все остатки носорога состоят их фрагментов зубов; два почти полных зуба (верхней и нижней челюсти) удалось склеить из обломков. Марал представлен четырьмя неполными зубами. Изолированный зуб верхней челюсти (М2 правый) гигантского оленя по размерам (32/32 мм) близок к средним значениям промеров Megaloceros giganteus из местонахождений Верхнего Приобья. Предположительно к байкальскому яку относится сильно стертый зуб нижней челюсти (М3 левый, длина / ширина коронки – 38/14,5 мм). Примечательно, что по числу остатков архар в 4 раза превосходит сибирского горного козла. В других пещерах Алтая это соотношение прямо противоположное.

В тафоценозе слоев 3 и 4 абсолютно доминируют виды открытых пространств (87,8 %). Доля обитателей лесостепных биотопов составляет 7,4 %, лесных (бобр, бурый медведь, рысь) – 2 %, скальных ( Capra sibirica ) – 2,7 %. Присутствие остатков рыси и бобра заставляет предполагать наличие небольших лесных участков, хотя бы в виде приречных пойменных лесов.

Видовой состав и количество костных остатков из литологических слоев пещеры Верхняя Сибирячиха

|

Таксоны |

Верхняя Сибирячиха |

||

|

слой 2 |

слой 3 |

слой 4 |

|

|

Asioscalops altaica |

– |

1 |

– |

|

Lepus tanaiticus |

– |

8 |

2 |

|

Lepus tolai |

– |

3 |

– |

|

Spermophilus sp. |

– |

2 |

– |

|

Marmota baibacina |

– |

2 |

– |

|

Castor fiber |

– |

1 |

– |

|

M.myospalax |

– |

4 |

3 |

|

Arvicola terrestris |

2 |

3 |

– |

|

Rodentea gen. indet. |

– |

6 |

– |

|

Marmota baibacina |

– |

– |

– |

|

Castor fiber |

– |

– |

– |

|

Canis lupus |

– |

6 |

5 |

|

Vulpes vulpes |

2 |

25 |

3 |

|

Vulpes corsak |

– |

– |

1 |

|

Cuon alpinus |

– |

– |

|

|

Ursus arctos |

– |

– |

1 |

|

Martes zibellina |

– |

– |

– |

|

Gulo gulo |

– |

1 |

– |

|

Mustela erminea |

– |

– |

– |

|

Mustela nivalis |

– |

– |

– |

|

Mustela sibiricus |

– |

– |

– |

|

Mustela altaica |

– |

– |

– |

|

Mustela eversmanni |

– |

2 |

1 |

|

Meles meles |

– |

– |

– |

|

C. crocuta spelaea |

– |

9 |

31 |

|

Panthera leo spelaea |

– |

– |

– |

|

Lynx lynx |

– |

– |

1 |

|

Mammuthus primigenius |

– |

– |

3 |

|

Equus (E.) ferus |

– |

5 |

2 |

|

Equus ovodovi |

– |

3 |

12 |

|

E. ovodovi / ferus |

2 |

20 |

23 |

|

Coelodonta antiquitatis |

– |

10 |

16 |

|

Cervus elaphus |

– |

2 |

2 |

|

Capreolus pygargus |

– |

– |

- |

|

Megaloceros giganteus |

– |

– |

1 |

|

Alces alces |

– |

– |

– |

|

Rangifer tarandus |

– |

– |

– |

|

Poёphagus mutus baicalensis |

– |

1 |

– |

|

Bison priscus |

– |

10 |

16 |

|

Capra sibirica |

1 |

– |

4 |

|

Ovis ammon |

– |

7 |

10 |

|

Capra / Ovis |

– |

3 |

20 |

|

Aves |

– |

8 |

– |

|

Неопределимые обломки |

2 |

760 |

1086 |

|

Всего костных остатков |

10 |

901 |

1243 |

Единичные мелкие фрагменты обожженых костей из 3 и 4 слоев, наряду с находками артефактов указывают на эпизодическое и кратковременное посещение пещеры человеком.

Учитывая результаты разведок 2020 г. [Харе-вич и др., 2020] и результаты раскопок последнего полевого сезона можно сделать следующие выводы. Пещера Верхняя Сибирячиха по своим пале-онтологиче ским характеристикам служила логовом хищников на протяжении плейстоцена. При этом фиксируются единичные посещения пещеры в период развитого верхнего палеолита и в период позднего среднего палеолита региона.

Перспективность исследований пещеры Верхняя Сибирячиха определяется близостью пещеры Окладникова, которая была заселена поздними алтайскими неандертальцами [Krause et al., 2007]. Благодаря обнаружению в ходе разведок ретушированного о строконечника со смещенной осью скалывания [Харевич и др., 2020] в настоящий момент можно заключить, что памятник является проявлением сибирячихинской среднепалеолитической индустрии [Деревянко, Маркин, 1992]. Более того, данный памятник является первым примером единоразового посещения неандертальцами пещеры, так называемым «эфемерным» [Rihter, 2016], и дополняет функциональную вариабельность алтайских среднепалеолитических объектов [Рыбин, Колобова, 2004; Krivoshapkin et al., 2018]. Исследование рыхлых отложений слоя 3, по предварительным абсолютным датировкам синхронным культуро содержащим отложениям пещеры Окладникова [Derevianko et al., 2015], потенциально дает возможность детальной реконструкции палеоэкологических условий обитания неандертальцев.