Исследования раннепалеолитической индустрии стоянки Дарвагчай-Залив-4 в 2018 году

Автор: Деревянко А.П., Рыбалко А.Г., Кандыба А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены новейшие результаты, полученные в ходе археологических раскопок ашельских комплексов стоянки Дарвагчай-Залив-4. Основное внимание отведено описанию и анализу стратиграфического разреза и коллекций каменных изделий. Каменная индустрия стоянки характеризуется, в первую очередь, слабой типологической выраженностью и неустойчивостью нуклевидных и орудийных форм. Наиболее яркой, «маркирующей» частью коллекций собранных каменных артефактов являются макроорудия, включающие галечные (чопперы) и двусторонне обработанные (рубила, пики) изделия. Проведенные полевые археологические исследования позволили получить новый массовый материал по древнейшей истории региона, что дает возможность более наглядно представить общую картину эволюции каменных индустрий на этой территории в палеолитическое время, начиная с самых ранних его этапов.

Дагестан, каменные индустрии, ранний и средний палеолит, плейстоцен, морские трансгрессии

Короткий адрес: https://sciup.org/145145039

IDR: 145145039 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.073-076

Текст научной статьи Исследования раннепалеолитической индустрии стоянки Дарвагчай-Залив-4 в 2018 году

Стоянка Дарвагчай-Залив-4 открыта в 2010 г. в ходе археологического обследования правого берега р. Дарвагчай (Дербентский р-н Республики Дагестан). Местонахождение расположено на правом берегу Геджухского водохранилища в средней части высокого (ок. 20 м) берегового обнажения. Географические координаты: 42º08’06” с.ш., 48º01’44” в.д.; высота над ур. м. ~125 м. Cтационарные исследования памятника, проводившиеся с перерывами в 2011–2017 гг., позволили получить подробные сведения о стратиграфии объекта, а также выразительный набор палеолитических изделий, наибо- лее характерной чертой которого является наличие крупных бифасиально обработанных орудий [Кандыба, Рыбалко, 2016; Рыбалко, 2014].

В 2018 г. были продолжены комплексные археологические исследования. Наиболее полно вскрытые отложения представлены на северо-восточной стенке раскопа. Всего выделено шесть геологических горизонтов (краткое описание дается сверху вниз):

Слой 1. Серо-коричневый опесчаненный суглинок. Генезис отложений субаэральный (элювиально-делювиальный). Мощность – до 1,4 м.

Слой 2. Темно-коричневый тяжелый суглинок. Генезис субаэральный. Слой содержит единичные палеолитические артефакты. Мощность – до 1,5 м.

Слой 3. Гравийно-галечные отложения различной степени окатанности. В заполнителе дресва, глинистый песок, суглинки. Генезис отложений сложный; ведущую роль, вероятно, играли пролювиально-делювиальные и аллювиальные (горный аллювий) процессы. Слой содержит палеолитические артефакты. Мощность – до 2 м.

Слой 4. Прибрежно-морские пески, светло-серые, косослоистые. Мощность – до 0,45 см.

Слой 5. Гравийно-галечные отложения. В заполнителе светло-коричневый песок с включением раковин морских моллюсков разной сохранности. Слой содержит палеолитические артефакты. Мощность – до 0,45 м.

Слой 6. Тонкослойчатые серые пески с горизонтальными прослоями детритусового песчаника. Генезис отложений прибрежно-морской. Мощность – до 1,5 м.

Общее количество находок составляет 205 экз., в т.ч. из слоя 3 – 169 экз., из слоя 5 – 36 экз.

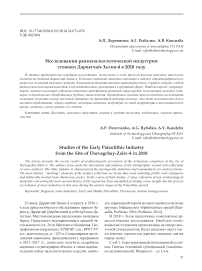

Каменные изделия из верхнего галечника (слой 3) различаются по степени сохранности поверхности, на гранях сколов встречаются выкрошенности и забитости. Нуклевидных форм насчитывается 8 экз., в т.ч. два нуклевидных обломка и шесть нуклеусов, большинство из которых относится к простейшим формам одноплощадочных монофрон-тальных ядрищ (рис. 1, 5). Наиболее выразителен очень крупный (17 × 15 × 8 см) нуклеус, выполненный на угловатом обломке кремня. Площадка гладкая, естественная, на фронте видны негативы снятий крупных и средних отщепов. Наиболее тщательно оформлен двуплощадочный монофронталь-ный нуклеус встречного принципа скалывания (5,2 × 5,0 × 3,8 см). Площадки подготовлены сколами и ретушью; одна латераль оформлена поперечными сколами; фронт скалывания выпуклый; контрфронт галечный. Данное ядрище имеет ряд признаков, характерных для леваллуазской системы расщепления (рис. 1, 2). Основную часть продуктов первичного расщепления составляют сколы (67 экз.), преимущественно укороченные, среднего размера, с ярко выраженным ударным бугорком, неправильными очертаниями и зачастую смещением оси заготовки относительно направления снятия. Обломки и осколки (91 экз.) – объемные угловатые куски породы разных размеров и форм. Гальки (3 экз.) имеют крупные и средние размеры, на всех присутствуют следы вторичной обработки.

Категория орудий насчитывает 45 предметов, большинство из которых выполнено на сколах. В качестве заготовок также использовались плоские обломки и гальки. Орудийный набор состоит из бифасиально обработанных орудий (3 экз.), пика и минипика, нуклевидного скребка, чоппера, кливера, скребел (5 экз.; рис. 1, 3, 4 ), скребков (5 экз.), острия (рис. 1, 1 ), ножа (рис. 1, 6 ), шиповидных (9 экз.), выемчатых (7 экз.) и комбинированного изделий, отщепов (4 экз.) и обломков с ретушью (4 экз.).

Наиболее яркой категорией изделий являются бифасы (рубила) и пики, отличающиеся по размерности и способу оформления. Первое орудие выполнено на кремневой гальке (7,2 × 4,8 × 3,6 см). Изделие подпрямоугольной формы, двояковыпуклое; одна сторона оформлена сколами, вторая большей частью галечная; основание массивное, острие притупленное. Небольшое рубильце изготовлено из кремня (5,9 × 5,0 × 2,7 см). Орудие овальной формы, плоско-выпуклое; о снование и часть одной стороны галечные; острие хорошо выражено, дополнительно оформлено ретушью (рис. 2, 1 ). Последнее изделие является заготовкой бифаса, выполнено из кремня (7,0 × 4,5 × 3,4 см). Предмет частично оформлен двусторонними сколами. Пик изготовлен на плоском кремневом обломке подтреугольной формы (9,5 × 12,0 × 3,0 см), его острие оформлено двусторонними сколами.

Группа орудий на отщепах и обломках многочисленна и разнообразна. Стоит отменить наличие некоторых признаков стандартизации, серийности. Среди скребел преобладают одинарные формы. В категории выемчатых орудий встречаются как клектонские разновидности анкошей, так и ретуш-ное оформление. Шиповидные изделия подготавливались с учетом естественных очертаний заготовок либо одной или двумя сопряженными выемками. Отщепы и обломки – с нерегулярной обработкой по одному краю, ретушь мелкая, прерывистая.

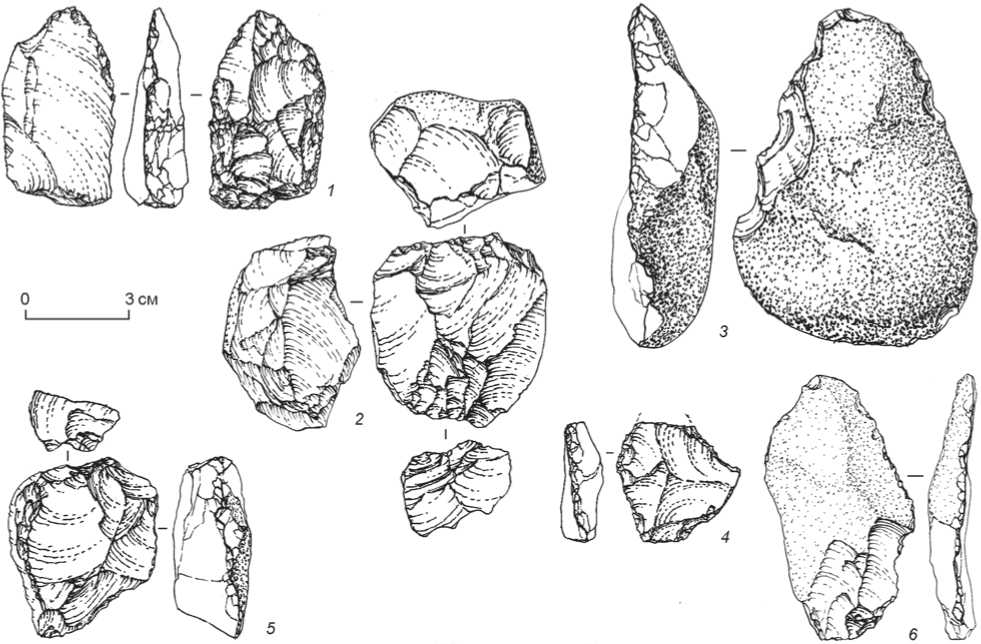

Коллекция слоя 5 включает 36 артефактов, имеющих среднюю или слабую степень окатанности поверхности. Нуклевидные формы представлены нуклевидными обломками (3 экз.) и нуклеусами (5 экз.), которые относятся к простейшим формам одноплощадочных монофронтальных ядрищ (рис. 2, 3 ). Основную часть продуктов первичного расщепления составляют сколы (14 экз.), преимущественно укороченные, средних и крупных размеров. Обломки (11 экз.) в основном средних размеров, часто плиткообразные. Гальки (3 экз.) крупных и средних размеров.

Орудийный набор состоит из 11 предметов. Это унифас, чопперы (2 экз.), выемчатые (2 экз.), комбинированное и шиповидные (3 экз.) орудия, нож, отщеп с ретушью.

Наиболее яркой категорией изделий являются унифас и чопперы. Унифас изготовлен на кремневой гальке (9,3 × 5,5 × 2,8 см). Орудие плоско-выпуклое. Оба края наполовину оформлены сколами; на острие и рабочих краях присутствует ретушь утилизации; основание и противолежащая сторона га-

Рис. 2. Каменные артефакты из слоев 3 ( 1 ) и 5 ( 2–4 ).

1 – рубило; 2 – унифас; 3 – нуклеус; 4 – чоппер.

лечные (рис. 2, 2 ). Один чоппер из песчаника (9,5 × 7,0 × 2,1 см), овальной формы, плоский. Поперечная сторона оформлена сколами, лезвие выпуклое. Есть следы утилизации – забитости (рис. 2, 4 ). Второй изготовлен на кремневом обломке (10,1 × 8,2 × 3,0 см). Изделие подпрямоугольной формы, лезвие вогнутое.

Основные приемы получения заготовок и вторичной отделки, форма и типы орудий на сколах и обломках из слоя 5 в целом не отличаются от тех, что были описаны для слоя 3.

Общий анализ археологических материалов позволил сделать следующие выводы о характере индустрии стоянки. Обнаруженные артефакты имеют разную степень сохранности поверхности: от изделий с несглаженными, «свежими» ребрами до сильно «замытых» предметов. Анализ планиграфии, наряду с данными стратиграфии, показывает, что артефакты претерпели минимальные пространственные перемещения в постседиментационный период. Каменная индустрия памятника сформировалась на местной полисырьевой базе. В качестве исходного сырья использовался желвачный кремень, сильно окремненный известняк и слабо окремненный опесчаненый известняк в виде галек и желваков. Данные разновидности каменного сырья являются непосредственной составляющей культуросодержащих горизонтов стоянки и хорошо прослеживаются в нескольких обнажениях на близлежащей территории [Кандыба, Рыбалко, 2016].

Набор орудийных типов и характер вторичной обработки практически не меняются по культурно-литологическим подразделениям, но общее разнообразие орудийных форм, как и их количество, нарастает вверх по разрезу, достигая максимума в слое 3. При этом, несмотря на хронологический разрыв в формировании культуросодержащих горизонтов, по основным технико-типологическим характеристикам оба комплекса близки друг другу. Совпадения касаются первичного расщепления и вторичной обработки, типов и форм орудий и нуклеусов; бифасиально обработанные орудия (рубила) встречаются в обоих слоях [Рыбалко, 2014]. Коллекции артефактов демонстрируют глубокое сходство по основным технико-типологическим параметрам; в известной мере допустимо рассматривать эти материалы как остатки нескольких стоянок, существовавших на данной территории в течение определенного периода. В то же время анализ всех аспектов каменного инвентаря свидетельствует о том, что в период формирования слоев 3 и 5 на данной территории обитали носители одной индустриальной традиции, сформировавшейся на местной полисырьевой базе.

На памятнике представлены все циклы обработки камня (от апробации сырья до изготовления 76

орудий). Фиксируемые приемы первичного расщепления и вторичной обработки относятся к простейшим вариантам. Предварительная подготовка ядрищ для регулярного расщепления была минимальной, в основном использовались удобные естественные поверхности. Среди сколов преобладают массивные подпрямоугольные и широкие заготовки. Вторичная обработка в виде ретуши чаще всего была краевой и лишь в редких случаях изменяла морфологию заготовки. Среди выделенных категорий орудий преобладают скребловидные, шиповидные и выемчатые. Наиболее яркой частью орудийного набора являются крупные галечные и бифасиально обработанные изделия [Рыбалко, 2016]. Имеющиеся данные позволяют определить памятник как многократно посещаемую базовую стоянку-мастерскую, где осуществлялась деятельность, связанная с массовым изготовлением серий артефактов, в т.ч. сложных орудийных форм. Датировать памятник позволяют палеонтологические данные (анализ малакофауны) и палеомагнитные исследования. Суммарная информация, полученная методами естественных наук, определяет время формирования культуросодержащих горизонтов ок. 0,4–0,3 млн л.н. (МИС 11–9).

Список литературы Исследования раннепалеолитической индустрии стоянки Дарвагчай-Залив-4 в 2018 году

- Кандыба А.В., Рыбалко А.Г. Ранний палеолит Юго-Восточного Дагестана (по материалам памятника Дар-вагчай-Залив-4) // Изв. Алт. гос. ун-та. Сер.: История, политология. - 2016. - № 2 (90). - С. 210-214.

- Рыбалко А.Г. Ранний палеолит Западного Прикаспия (новые данные) // Тр. IV (XX) Всерос. археол. съезда. -Казань: Отечество, 2014. - Т. I. - С. 128-132.

- Рыбалко А.Г. Бифасиально обработанные орудия Дарвагчайского геоархеологического района (Юго-Восточный Дагестан) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. - Т. XXII. -С. 152-155.