Исследования скального навеса Биоче (Черногория) в 2012 году

Автор: Деревянко А.П., Булатович Л., Бакович М., Агаджанян А.К., Вислобокова И.А., Павленок К.К., Кандыба А.В., Чеха А.М.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521916

IDR: 14521916

Текст статьи Исследования скального навеса Биоче (Черногория) в 2012 году

В 2012 г. были продолжены работы совместной российско-черногорской экспедиции, направленные на мультидисциплинарное исследование скального навеса Биоче [Деревянко и др., 2010, 2011]. Данные изыскания проводятся с целью ревизии постулируемых вариантов культурного развития древнейшего населения восточного побережья Адриатического моря на финальной стадии среднего палеолита.

Археологические работы 2012 г. проводились в раскопе площадью 1,7 кв. м., который прирезан к вскрываемому в 2011 г. участку и раскопоч-ной траншее прошлых лет [Деревянко и др., 2010,2011; Duricic, 2006] в северо-восточном направлении – 1,7 м по линии G и 1 м от линии G к линии F, в рамках квадратов G, F/17 общей сетки раскопочной площади. Стратиграфия изучаемого в 2012 г. участка практически аналогична зафиксирован -ной прежде [Деревянко и др., 2011]. Существенным результатом является разбор всей толщи отложений до скального основания навеса, который не был достигнут ранее.

Археологическая коллекция насчитывает 3 999 экз. Артефакты распределены по литологическим слоям неравномерно, демонстрируя снижение численности коллекций слоев вниз по разрезу. Основная часть находок (около 85 %) приурочена к средней части и основанию слоя 1 (прослои 1.1.2-1.4). Слой 7 не содержит археологического материала. Основу сырьевой базы индустрий Биоче составляет кремень местного проис -хождения, в изобилии представленный в виде небольших трещиноватых галек в русле р. Мороча и в конгломератах вдоль ее берегов. Практически половина нуклевидных форм (74 экз., 41 %) представлена нуклевидными обломками и истощенными ядрищами. Среди типологически выраженных ядрищ наиболее многочисленны радиальные нуклеусы для мелких отще-пов (38 экз.). К ним типологически близки ортогональные ядрища (16 экз.). Дисковидные нуклеусы единичны. Среди однофронтальных одноплощадочных нуклеусов почти вдвое преобладают изделия, утилизируемые по длинной оси (23 экз.). Они присутствуют практически во всех слоях памятника. Нуклеусы использовались для получения отщепов, в редких случаях наблюдаются негативы пластин. Поперечные ядрища (13 экз.) практически отсутствуют в нижних слоях Биоче, но характерны для слоя 1, как и однофронтальные нуклеусы встречного скалывания (8 экз.). Два торцовых нуклеуса зафиксированы в прослоях 1.1.2 и 1.2. Дополняют коллекцию единичные двуплощадочные бифронтальные нуклеусы с ортогональной и перекрестной ориентацией фронтов.

Коллекция технических сколов представлена несколькими категориями. Сколы декортикации, доля которых варьирует от 25 % в прослое 1.1.1 до 5 % в прослое 1.4, снижаясь от верхних слоев к нижним. В индустриях всех слоев представлены продольные краевые снятия, изредка использовались продольные и поперечные подправки площадки или фронта. Единичными экземплярами представлены полуреберчатые/реберчатые снятия. Среди сколов-заготовок всех слоев Биоче преобладают отщепы. Доля крупных невысока, мелкие и средние отщепы представлены либо в равных пропорциях (прослой 1.1.1, слои 3, 4), либо преобладают мелкие (прослои 1.1.2, 1.2, 1.4), либо средние (прослой 1.1.3). Доля пластин, чаще не имеющих правильной огранки и параллельных краев, невелика. На общем фоне выделяются индустрии прослоев 1.1.2 и 1.2, где они представлены серийно. Немногочисленные пластинки, наиболее представленные в коллекции слоя 3, вероятно, следует рассматривать как случайные.

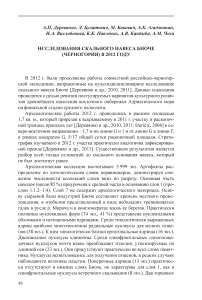

Практически все орудийные формы (около 90 %) были обнаружены в пределах слоя 1. Доминирующей категорией являются скребла (97 экз., 37 типов). Среди однолезвийных преобладают одинарные продольные с прямым (см. рисунок , 5, 6 ) или выпуклым лезвием. Поперечные скребла чаще обладают выпуклым рабочим краем. Единичны скребла с диагонально-скошенным лезвием, а также изделия с четко выраженным аккомодационным элементом – продольные выпуклые дорсальные скребла с вентральной подтеской базальной части, диагонально-скошенное прямое дорсальное скребло с обушком и вентральным утоньшением. Примечательно продольное выпуклое скребло с бифасиально оформленным лезвием. Двулезвийные разновидности скребел (см. рисунок , 1 ) численно заметно уступают однолезвийным. Среди них преобладают конвергентные прямые дорсальные скребла (см. рисунок , 8, 9 ). Отдельную группу составляют угловатые, продольно-поперечные и скребла déjeté. В этой группе орудий отметим угловатое прямое скребло с вентральным утоньшением. Представлены также изделие с альтернативно-ретушированными выпуклыми краями и орудие с ретушью на 3/4 части периметра заготовки. Второй крупной категорией инвентаря являются скребки, подготовленные в той же манере, что и скребла, но несколько уступающие им по размерам. Они присутствуют только в коллекции слоя 1. Доминирующие положение занимают боковые с прямыми и выпуклыми лезвиями, серийно представлены концевые формы с выпуклым рабочим краем. Редки угловые (см. рисунок , 2 ), конвергентные скребки и изделия с ретушью, занимающей 3/4 части периметра заготовки. Два экземпляра скребков (боковой и угловой) демонстрируют следы вентрального утоньшения. В категории ножей представлены в основном однолезвийные продольные формы (см. рисунок , 3 ), чаще с выпуклым рабочим краем. Примечательны два изделия с вентральной и бифасиальной под-

Каменные артефакты из комплекса стоянки Биоче.

работкой лезвия, а также трехлезвийный нож. Острия единичны, но среди них присутствует орудие на леваллуазской заготовке (см. рисунок, 4). В многочисленной группе комбинированных орудий представлены изделия, сочетающие рабочие элементы, свойственные скреблам, скребкам, ножам, резцам, а также шиповидным, долотовидным и выемчатым формам. Сериями представлены орудия, которые могут быть определены как скребок с шипом (см. рисунок, 7) и скребло с выемкой. Дополняют орудийный набор редкие шиповидные и выемчатые орудия, рокклеты. Представлены также резец (см. рисунок, 12), унифасиальное орудие. В нижних слоях обнаружено два предмета, определенные как заготовки лимасов (см. рисунок, 10, 11). В категории сколов с нерегулярной ретушью присутствуют только две пластины, остальные заготовки обладают пропорциями отщепов.

При просеивании породы разреза Биоче также было получено 3 105 фрагментов костных останков млекопитающих. Всего определено 87 ископаемых остатков крупных млекопитающих, представленных разрозненными зубами и их фрагментами и костями посткраниального скелета, принадлежащими хищным Carnivora и копытным Perissodactyla и A r tiodac-tyla. В составе фауны присутствуют волк Canis lupus , пещерный медведь Ursus spelaeus и снежный барс Panthera pardus , лошадь Equus caballus , благородный олень Cervus elaphus , лань Dama , лось Alces alces , косуля Ca-preolus , бизон Bison , овцебык Ovibos , Capra ( C. ibex ) и Rupicarpa . Много лесных форм (олени) и обитателей гористой местности (тур Capra , серна Rupicapra и др). Фауна млекопитающих относится к верхнепалеолитическому комплексу.

Традиционно среднепалеолитические индустрии Биоче, как и материалы эталонного стратифицированного памятника Черногории – скального навеса Црвена Стена (слои 11–18), относятся исследователями к микро-мустьерскому технокомплексу [Црвена Стиjена, 1975; Đuričić, 2006; Ba-kovic at al., 2008], ко т орому п рисущи с ледующие характер и ст и ки:

– основу сырьевой базы составляют небольшие гальки;

– доминирующую роль в производстве мелких сколов-заготовок играет леваллуазкая техника в ее отщеповом варианте;

– основу орудийного набора составляют скребла, мелкие мустьерские острия, рокклеты, скребки, оформленные в основном интенсивной дорсальной ретушью;

– индустрии демонстрируют отсутствие эволюционных изменений как в технологии, так и в типологии каменного инвентаря.

Индустрии с близкими характеристиками были зафиксированы в материалах скального навеса Муйна Печена (Далмация) [Karavanić, 2007], на основании чего был сделан вывод о существовании отдельной микромустьерской традиции в финальной стадии среднего палеолита восточного побережья Адриатического моря [Đuričić, 20 0 6; Karavanić, 2007 ] .

Как показал анализ коллекций слоев, полученных на новом этапе исследования Биоче в 2010–2012 гг., каменная индустрия памятника не в полной мере соответствует перечисленным выше признакам. Так, судя по всему, предшествующими исследователями была существенно завышена роль леваллуазской техники. Кроме того были выделены новые черты комплекса, выраженные в присутствии тронкированно-фасетированных изделий и нуклеусов верхнепалеолитических типов [Деревянко и др., 2010; 2011]. Послойное сопоставление коллекций 2012 г. позволило поставить под сомнение правомерность ранее высказанного положения о полном технико-типологическом сходстве индустрий всех слоев Биоче [Đuričić, 2006]. Коллекция слоя 1, в отличие от нижележащих, содержит нуклеусы встречного скалывания. Только в орудийном наборе слоя 1 присутствуют скребки, и лишь в нижних слоях обнаружены заготовки лимасов. Данные наблюдения позволяют заключить, что набор атрибутов, положенных в основу выделения микромустьерской группы памятников региона, нуждается в расширении и детализации. Уточнение индивидуальных технико-типологических характеристик опорных микромустьерских объектов позволит определить их культурно-хронологическую вариабельность и правомерность объединения в единую культурную группу, а также внести большую ясность в проблему дефиниции самого таксона «микромустье».