Исследования средне-палеолитических комплексов Чагырской пещеры в полевом сезоне 2019 года

Автор: Колобова К.А., Крайцаж М.Т., Крайцаж М., Шалагина А.В., Чабай В.П., Березина Н.Я., Рыбалко А.Г., Чистяков П.В., Колясникова А.С., Гашенко А.В., Селецкий М.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты полевых исследований Чагырской пещеры, ключевого памятника сибирячихинской фации среднего палеолита Алтая, в 2019 г. Пещера расположена в Северо-Западном Алтае, в долине р. Чарыш. В прошедшем полевом сезоне основными направлениями работ было геологическое изучение стратиграфии стоянки, исследование собранной палеонтологической коллекции в рамках зооархеологического подхода, а также технико-типологический анализ археологических материалов из среднепалеолитических комплексов пещеры. Геологические исследования показали, что полученные стратиграфические профили содержат семь основных подразделений голоценового и плейстоценового возраста. Важной характеристикой полученного разреза является наличие отдельных линз слоя 6с/2, который отсутствовал в разрезе 2018 г. Также на изученном участке был впервые зафиксирован в инситном положении участок слоя 6а, из которого происходит основная археологическая коллекция 2019 г. По своим технико-типологическим показателям собранная археологическая коллекция аналогична палеолитическим комплексам других подразделений слоя 6. Индустрия характеризуется значительной долей орудий по отношению к продуктам первичного расщепления. В орудийном наборе широко представлены различные формы односторонних скребел и ретушированных остроконечников, тронкированно-фасетированные изделия и двусторонние скребла и острия. Предварительно данный комплекс был определен как новый эпизод заселения стоянки, отличный от периода, представленного в слое 6с/2. Согласно проведенным зооархеологическим исследованиям, на изученном участке фиксируется высокая активность гиен, которые использовали пещеру в качестве своего логова. Данный факт может свидетельствовать о том, что в разные сезоны пещера попеременно заселялась человеком и хищниками. Учитывая, что в слое 6с/2 фиксируется минимальная активность хищников, а на изученном участке слоя 6а - максимальная, можно говорить о постепенном снижении интенсивности заселения Чагырской пещеры человеком по сравнению с основным культурным слоем.

Северо-западный алтай, средний палеолит, сибирячихинский вариант, чагырская пещера, археозоология, каменная индустрия

Короткий адрес: https://sciup.org/145145046

IDR: 145145046 | УДК: 902.22 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.135-142

Текст научной статьи Исследования средне-палеолитических комплексов Чагырской пещеры в полевом сезоне 2019 года

Исследование среднего палеолита Алтая в последние годы приносит множество новых антропологических, палеонтологических и археологических открытий. Мультидисциплинарное изучение памятников привело к тому, что проце сс накопления материалов переходит на качественно новую стадию, когда актуальными становятся проблемы, связанные со стратегиями утилизации древними сообществами естественных ресурсов, их популяционная динамика и жизнеобеспечение в определенных палеоэкологических условиях и т.д. В связи с этим исследование Чагырской пещеры, ключевого памятника сибирячихинской линии развития, наиболее актуально, поскольку позволяет изучать материальную культуру поздних неандертальцев.

Целью предлагаемой статьи является освещение результатов полевых исследований Чагырской пещеры в 2019 г. Пещера расположена в среднегорном районе Северо-Западного Алтая и приурочена к левому борту долины р. Чарыш, дренирующей отроги северного склона Тигирекского хребта. Абсолютный уровень реки вблизи карстовой полости составляет 334,3 м. Пещера имеет северную экспозицию и располагается на высоте 19 м над уровнем Чарыша, своей приустьевой частью она выходит на вертикальную поверхно сть уступа фрагмента цокольной террасы высотой 50–60 м, сложенного серыми, массивными, нижнесилурийскими известняками чагырской свиты. Пещера состоит из двух залов общей площадью ок. 130 м2.

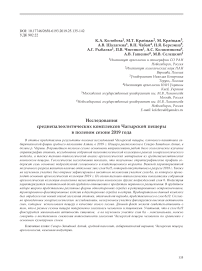

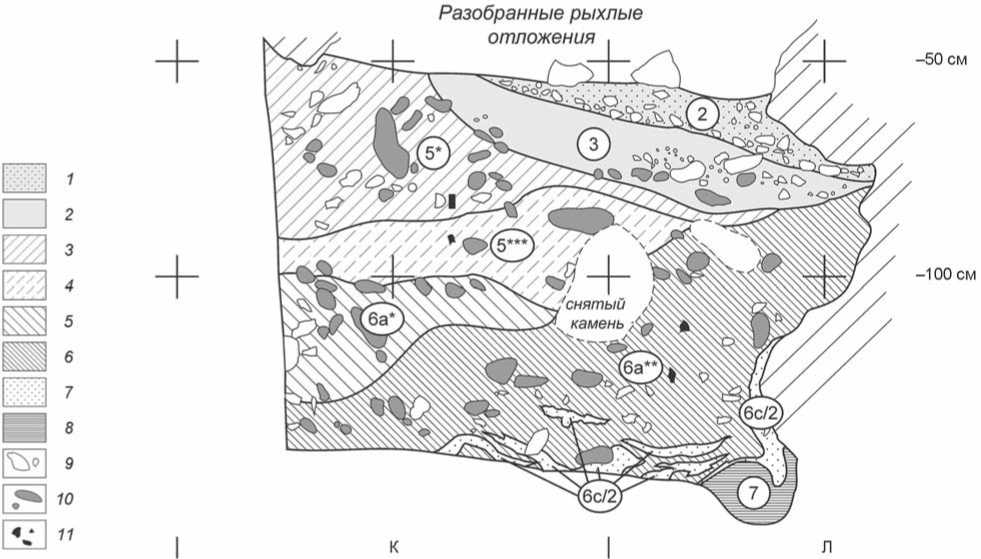

В течение полевого сезона 2019 г. было продолжено исследование рыхлых отложений Чагыр-ской пещеры на квадратах К–Л/13–14. В результате работ было получено три стратиграфических профиля, содержащих отложения голоценового и плейстоценового возраста. Геологические исследования текущего сезона включали выявление литологического и стратиграфического состава отложений. Полученные стратиграфические профили (рис. 1, 2) в раскопе 2019 г. аналогичны профилю, описанному в полевом сезоне 2018 г. Наиболее важным отличием является наличие слоя 6с/2, сохранившегося в виде потревоженных линз вблизи стены пещеры.

Слой 2 – разноцветная, преимущественно коричневатая, супесь с большим количеством окатанных галек известняка и экзотических пород. В слое наблюдаются многочисленные тонкие прослои золы, древесного угля и обожженных суглинков черного, красного, желтого и белого цветов.

Слой 3 – серый суглинистый песок с многочисленными закругленными гальками известняка и экзотических пород.

Слой 3* – подразделение слоя 3 со слоистой структурой и комплексной литологией, содержит многочисленные мелкие фрагменты угля. Это под- разделение, вероятно, представляет собой наполнитель ямы антропогенного происхождения.

Слой 5 – желтовато-коричневый алеврит с грубыми обломками известняка и многочисленными окатанными гальками известняка и других пород. Эти отложения со стоят из нескольких подразделений с одинаковой литологией, но, возможно, с различной хронологией. Каждое из подразделений заполняет эрозионные структуры, напоминающие U-образные каналы. Вероятнее всего, эти отложения представляют собой ряд коллювиальных потоков по типу селей, последовавших вслед за интенсивными эрозионными явлениями. Нижние границы различных составляющих слоя эрозионные и волнистые.

Слой 5* – типичная фация слоя 5, расположенная между подразделениями 5** и 5***.

Слой 5** – фация слоя 5, расположенная в его верхней части, с многочисленными прослойками, богатыми органическим веществом (антропогенного происхождения?).

Слой 5*** – фация слоя 5 с корродированными известняковыми обломками, копролитами и многочисленными окатанными гальками. Оттенок цвета более серый по сравнению с типичными фациями. Толщина слоя достигает 60 см.

Слой 6а – светло-коричневый алеврит с угловатыми обломками известняка и большим количеством окатанных галек известняка и других пород,

Рис 1. Стратиграфический разрез по линии «14».

1 – слой 2; 2 – слой 3; 3 – слой 5*; 4 – слой 5***; 5 – слой 6а*; 6 – слой 6а**; 7 – слой 6с/2; 8 – слой 7; 9 – обломки известняка; 10 – окатанные речные гальки; 11 – кости и копролиты.

Рис 2. Стратиграфический разрез по линии «К».

1 – слой 2; 2 – слой 3 и 3*; 3 – слой 5*; 4 – слой 5**; 5 – слой 5***; 6 – слой 6а*; 7 – слой 6а**; 8 – зола; 9 – угольки; 10 – обломки известняка; 11 – окатанные речные гальки; 12 – кости и копролиты.

с многочисленными копролитами и фрагментами ко стей. По сравнению со слоем 5 в заполнителе данного стратиграфического подразделения больше глинистой составляющей.

Слой 6a* – фация слоя 6a, более глинистая по сравнению с основным заполнителем. Толщина подслоя достигает 50 см. Нижняя граница вогнутая и, возможно, отражает эрозионный процесс и последующий за ним коллювиальный поток.

Слой 6a** – фация слоя 6a сероватого цвета, со значительной алевритовой составляющей, с угловатыми обломками известняка и более многочисленными, чем в других подразделениях слоя 6а, ко-пролитами. Толщина подслоя достигает 60 см. Это может быть инситный слой, потревоженный эрозионным процессом, предшествующим накоплению слоя 6a*, а также эрозионным процессом, предшествующим накоплению слоя 5. Нижняя часть, похоже, нарушена постдепозиционными процессами, которые привели к смешению со слоем 6c/2 и образовали локальную суб-вертикальную ориентацию, возможно, в результате криотурбаций.

Слой 6c/2 – коричневый алевритовый суглинок с мелкими окатанными гальками, фрагментами костей, артефактами и редкими обломками известняка. Слой представлен в виде комплекса тонких линз толщиной до 5 см, переслаивающимися с отложениями нижней части слоя 6a**. Слой был обнаружен недалеко от стены пещеры, только на площади квадрата Л-14.

Слой 7 – красно-коричневый тяжелый суглинок, с мелкими химически-корродированными обломками известняка и окатанными гальками. Этот слой располагается на дне пещеры. Он был обнаружен на ограниченной площади в квадрате Л-14, ниже слоя 6c/2.

В полевом сезоне 2019 г. значительное внимание было уделено палеонтологической коллекции, которая была исследована в рамках зооархеологическо-го подхода. Основу данного исследования составил палеонтологический комплекс из слоя 6а, состоящий из 1090 экз. костей. Изученные костные остатки были получены в процессе раскопок с участка площадью 4 м2. Согласно принятому методическо- му подходу, для костных остатков определялись части скелетов и виды животных, когда это было возможно. В результате чего для каждого таксона было подсчитано количество определимых костей (NISP) и минимальное количество особей (MNI) в соответствии с методикой Р. Лаймана [Lyman, 1994, 2008]. Таксономический состав комплекса крупных млекопитающих представлен в табл. 1. Следующим этапом исследования стал тафономический анализ, целью которого было определение генезиса скопления костей, а также характеристик пред- и постседиментационных модификаций на костях. Эти исследования были ограничены костями животных, обнаруженными в процессе раскопок, и не включали образцы из промывки рыхлых отложений.

Зооархеологические исследования показали, что в фаунистической коллекции, полученной в ходе раскопок слоя 6a в 2019 г., доминируют неопределимые фрагменты костей и зубов. Все идентифицированные виды были описаны при анализе палеонтологических материалов Чагырской пещеры [Междисциплинарные исследования…, 2018]. Среди таксономически определимых палеонтологических материалов больше всего представлены кости и зубы травоядных (см. табл. 1). Останки хищников немногочисленны, всего 18,7 % от количества идентифицированных образцов (NISP). Среди определимых ко стей хищников пещерная гиена составляет 3 % от общего количества (учитывая всех травоядных и хищников, NISP). Количество других хищных видов (волк и лиса) составляет 6,5 %. Ovis ammon и Siberian ibex являются наиболее распространенными травоядными животными (с учетом значений индексов NISP и MNI), затем следуют лошадь и степной бизон. Довольно многочисленные останки мамонта представлены в основном небольшими фрагментами моляров и бивней. Очень интересными находками являются два полностью сохранившихся моляра молодого мамонта. Оба зуба несут следы кислотного воздействия – результата пищеварительных процессов хищников.

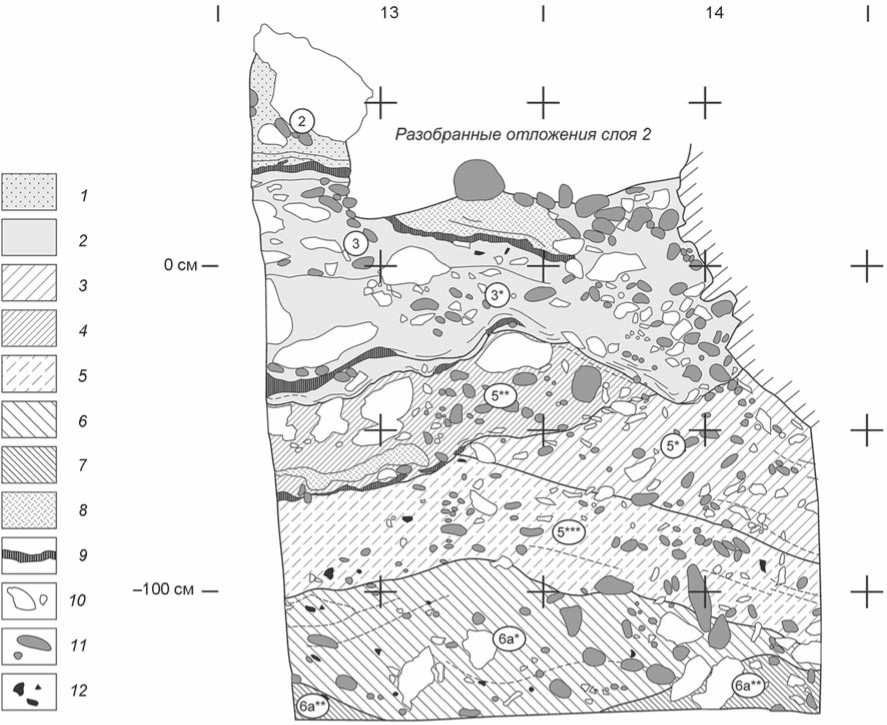

Проанализированный комплекс характеризуется сильной фрагментацией костей (более 90 %). Распределение костей по длине показывает, что более 90 % фрагментов меньше 4 см (рис. 3). Постдепози-ционные повреждения костных фрагментов слабые, поэтому председиментационные тафономические характеристики хорошо распознаваемы. Кислотное воздействие в результате переваривания хищниками является основным тафономическим фактором изменения поверхностей изучаемых образцов в исследуемом комплексе, как в случае костей, так и в случае зубов. Для переваренных костей типичны тонкие края, неравномерная, негладкая поверхность, появившаяся вследствие растворения, и отверстия, образованные желудочной кислотой. С учетом определимых и неопределимых костей доля переваренных фрагментов составляет 90 % (980 экз. из 1090). Высокий процент следов пищеварительной коррозии может быть причиной низкой частоты фиксации следов других видов активности плотоядных животных, таких как следы погрызов.

По аналогии с данными по современным логовам гиен [Sutcliffe, 1970; Cruz-Uribe, 1991] переваренные кости и кости из погадок являются одним из наиболее характерных признаков определения активности плейстоценовой пещерной гиены. Пропорции содержания костей гиен в пещерах сильно

Таблица 1. Видовой состав определимых костных остатков из слоя 6а Чагырской пещеры (раскопки 2019 г.)

|

Таксоны |

Кол-во определимых костей (NISP), экз. |

Минимальное кол-во особей (MNI), экз. |

% NSIP |

% MNI |

|

Mammuthus primigenius |

19 |

1 |

1,7 |

5,6 |

|

Coelodonta antiquitatis |

2 |

1 |

0,2 |

5,6 |

|

Equus sp . |

16 |

1 |

1,5 |

5,6 |

|

Ovis ammon |

13 |

5 |

1,2 |

27,8 |

|

Bison priscus |

11 |

1 |

1,0 |

5,6 |

|

Capra sibirica |

4 |

3 |

0,4 |

16,7 |

|

Capra/Ovis |

51 |

1 |

4,7 |

5,6 |

|

Artiodactyl unidentified |

3 |

1 |

0,3 |

5,6 |

|

Ungulate unidentified |

76 |

– |

7,0 |

– |

|

Crocuta crocuta |

6 |

3 |

0,6 |

16,7 |

|

Canis lupus |

4 |

1 |

0,4 |

5,6 |

|

Vulpes sp. |

4 |

2 |

0,4 |

11,1 |

|

Carnivoran unidentified |

6 |

1 |

0,6 |

5,6 |

|

Large mammal unidentified |

875 |

– |

80,3 |

– |

|

Всего |

1090 |

18 |

100,00 |

100,00 |

Рис. 3. Распределение костяных фрагментов из слоя 6а Чагырской пещеры по длине.

варьируются [Fosse, 1997; Stiner, 1994]. Доля их костей, определенная в исследуемой коллекции, находится в диапазоне наиболее низких известных значений. Несмотря на небольшое количество остатков гиены, на основании высокого уровня тафономических модификаций, появившихся в результате активности пещерной гиены, а также наличия зубов молодых, взрослых и пожилых особей, можно сделать вывод, что данный участок пещеры являлся ее логовом. Щенки гиен обитали здесь одновременно с взрослыми и пожилыми особями.

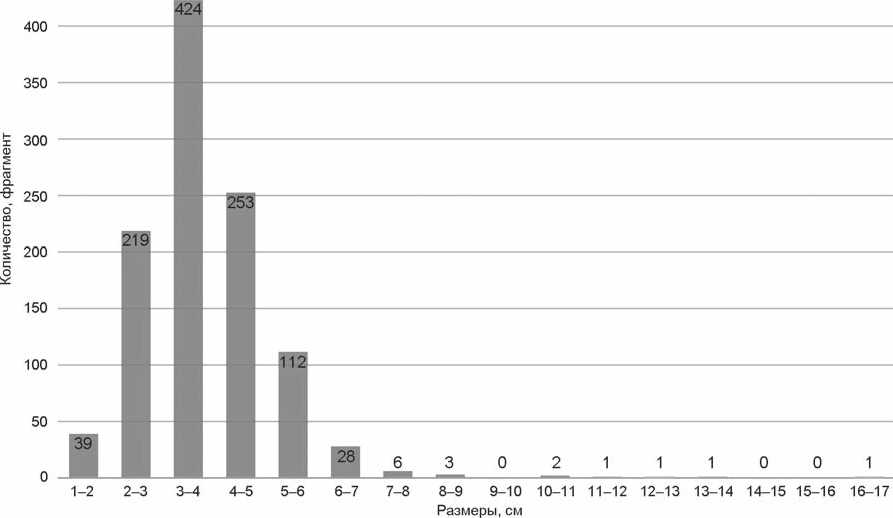

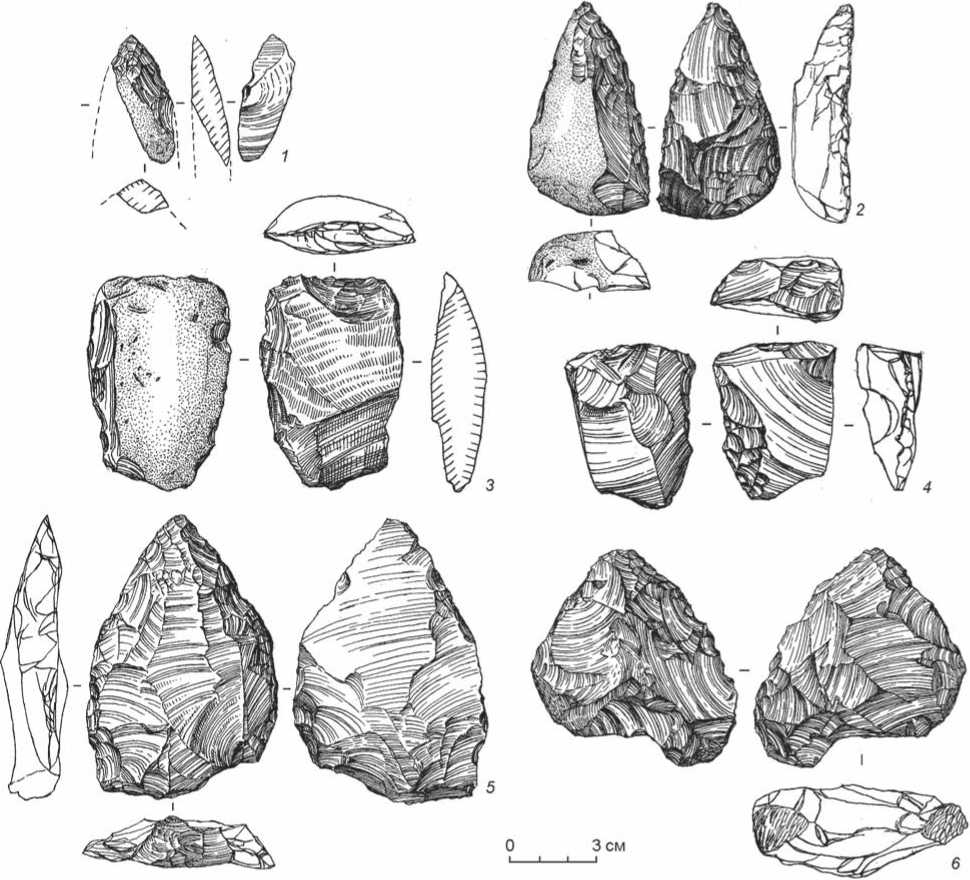

Коллекция каменных артефактов, полученная в ходе полевых работ, немногочисленна – 1545 экз. (табл. 2). Данный комплекс был исследован в рамках технико-типологического метода с применением атрибутивного подхода [Междисциплинарные исследования..., 2018; Колобова, 2006]. В комплексе преобладают отходы производства, составляющие 87,57 %. Индустрия характеризуется доминированием нуклеусного расщепления над бифасиальным. Представлена одна преформа нуклеуса (рис. 4, 3), готовых ядрищ не было обнаружено. Технические сколы (57 экз.) относятся к радиальной и ортогональной редукционным последовательностям, среди них доминируют круто-латеральные краевые сколы и краевые сколы с радиальных нуклеусов. Первичное расщепление было направлено на получение отще-пов, все пластины являются случайными/ситуаци-онными продуктами расщепления. Отщепы обладают крупными, гладкими и прямо-фасетированными ударными площадками, среди огранок дорсальной поверхности доминируют параллельные однонаправленные, радиальные и ортогональные. Орудийный набор памятника многочисленный (рис. 4, 2, 4–6). В нем широко представлены различные варианты одинарных простых и конвергентных скребел, ретушированные остроконечники (рис. 4, 5), тронки-рованно-фасетированные изделия (рис. 4, 4). Кроме того, в коллекции представлено 5 экз. двусторонних орудий, среди которых фиксируется двустороннее простое скребло (рис. 4, 6) и конвергентное скребло с естественным обушком (рис. 4, 2). Присутствие двусторонней обработки на стоянке подтверждается наличием специфических сколов оформления двусторонних орудий (рис. 4, 1).

Полученные в ходе работ текущего года результаты открывают новые перспективы в изучении Ча-гырской пещеры. Определение непотревоженного характера участка слоя 6a** позволяет со значительной степенью обоснованности сделать заключение об инситном характере каменной индустрии, обнаруженной в этом слое. Таким образом, мы имеем все основания предполагать, что исследуется новый эпизод заселения памятника, отличный от периода заселения памятника, представленного в слое 6с2. Новая каменная коллекция по своим технико-типологическим показателям аналогична каменным комплексам памятника из подразделений слоя 6. Ее относительная немногочисленность препятствует обнаружению отличий, связанных с типом памятника. В исследу-

Таблица 2. Распределение каменных артефактов из слоя 6а Чагырской пещеры по категориям

|

Типы артефактов |

Кол-во, экз. |

% |

%, без учета отходов производства |

|

Преформы |

1 |

0,06 |

0,52 |

|

Отщепы |

124 |

8,02 |

63,92 |

|

Пластины |

7 |

0,45 |

3,61 |

|

Орудия |

60 |

3,88 |

30,93 |

|

Неопределимые сколы |

2 |

0,13 |

1,03 |

|

Чешуйки |

1329 |

85,91 |

– |

|

Обломки |

24 |

1,55 |

– |

|

Всего |

1547 |

100,00 |

100,00 |

Рис. 4. Каменные артефакты из слоя 6а Чагырской пещеры. Раскопки 2019 г.

емом комплексе не было обнаружено костяных орудий, однако на это обстоятельство могла повлиять активность пещерных гиен.

По зооархеологическим данным, исследуемый участок слоя 6а определяется как логово гиены. Палеонтологические комплексы такого типа широко пред- ставлены в пещере Страшная [Васильев и др., 2016]. В связи с этим перед нами встает вопрос о сезонности обитания человека в комплексах пещеры и о возможной сезонной очередности заселения памятника человеком и хищниками, как это уже было зафиксировано для среднепалеолитических комплексов Денисовой пещеры [Rendu et al., 2018]. Учитывая то обстоятельство, что в слое 6с/2 была зафиксирована минимальная активность хищников, а в слое 6а текущего года раскопок – максимальная, в совокупности с немногочисленной археологической коллекцией, возможно констатировать снижение интенсивности заселения памятника по сравнению с основным культурным слоем Чагырской пещеры.

Полевые исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-09-00041 «Освоение неандертальцами различных экологических ниш Горного Алтая в среднем палеолите», аналитическая часть работы проведена в рамках проекта Института археологии и этнографии СО РАН № 0329-2018-0001 «Заселение первобытным человеком Северной Азии: культурный и экологический контекст».

Список литературы Исследования средне-палеолитических комплексов Чагырской пещеры в полевом сезоне 2019 года

- Васильев С.К., Кривошапкин А.И., Зенин В.Н., Шалагина А.В. Предварительные итоги исследования остатков мегафауны из отложений пещеры Страшная (Северо-Западный Алтай) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. - Т. XXII. - С. 15-22

- Колобова К.А. Приемы оформления каменных орудий в палеолитических индустриях Горного Алтая. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. - 135 с

- Междисциплинарные исследования Чагырской пещеры - стоянки среднего палеолита Алтая / А.П. Деревянко, С.В. Маркин, К.А. Колобова, В.П. Чабай, Н.А. Рудая, Б. Виола, А.П. Бужилова, М.Б. Медникова, С. К. Васильев, В. С. Зыкин, В. С. Зыкина, В. С. Зажигин, А.О. Вольвах, Р.Г. Робертс, З. Якобс, Ли Бо. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. - 468 с

- Cruz-Uribe K. Distinguishing hyena from hominid bone accumulations // J. of Field Archaeol. - 1991. - Vol. 18, N 4. - P. 467-486

- Lyman R.L. Vertebrate Taphonomy. - N. Y: Cambridge Univ. Press, 1994. - 524 p

- Lyman R.L. Quantitative Paleozoology. - N. Y.: Cambridge Univ. Press, 2008. - 348 p

- Rendu W., Vasilyev S.K., Kozlikin M.B., Baumann M., Shunkov M.V. Predation at Denisova cave during the Middle Paleolithic: a story of men and beasts... // Abstracts of the 18th UISPP world congress. - P., 2018. - P. 2669-2670

- Stiner M.C. Honor among thieves. A zooarchaeological study of Neandertal ecology. - Princeton: Princeton Univ. Press, 1994. - 448 p

- Sutcliffe A.J. Spotted hyaena: Crusher, gnawer, digester and collector of bones // Nature. - 1970. - Vol. 227. -P. 1110-1113