Исследования среднепалеолитических комплексов Чагырской пещеры в 2017 году

Автор: Колобова К.А., Шнайдер С.В., Крайцаж М.Т., Боманн М., Маркин С.В., Алишер Кызы С., Селецкий М.В., Завгородняя Д.А., Аладжем Э., Федорченко А.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

Чагырская пещера является ключевым объектом сибирячихинской фации среднего палеолита Горного Алтая. В полевом сезоне 2017 г. было продолжено исследование объекта; в культуросодержащих слоях пещеры сделаны новые многочисленные находки каменных артефактов, палеонтологического и палеоантропологического материала. В процессе работ были получены новые данные по стратиграфии, седиментологии и планиграфии Чагырской пещеры. Предварительно определен генезис стерильных в культурном отношении и культуросодержащих слоев памятника. Новые данные по нижним культуросодержащим слоям подтверждаются планиграфическими построениями. Уникальными для исследуемого периода и региона находками являются многочисленные костяные изделия, включающие ретушеры, отжимники и посредники.

Палеолит, алтай, неандертальцы, сибярячихинская линия развития, костяные орудия

Короткий адрес: https://sciup.org/145144856

IDR: 145144856 | УДК: 902.22

Текст научной статьи Исследования среднепалеолитических комплексов Чагырской пещеры в 2017 году

В по следние годы территория Горного Алтая стала известна мировой научной общественности как область, активно обживавшаяся неандертальцами на разных этапах среднего палеолита. Чагыр-ская пещера является одним из ключевых памятников по изучению данного вопроса, поскольку здесь был получен многочисленный уникальный палеоантропологический материал, принадлежащий ископаемому человеку неандертальского антропологического типа [Деревянко и др., 2013]. В данной статье представлены результаты полевых раскопок в Чагырской пещере в 2017 г.

Пещера расположена в среднегорном районе Северо-Западного Алтая и приурочена к левому борту долины р. Чарыш, дренирующей отроги северного склона Тигерекского хребта. Абсолютный уровень реки вблизи карстовой полости составляет 334,3 м. Пещера имеет северную экспозицию и располагается на высоте 19 м над уровнем Чары-ша, своей приустьевой частью она выходит на вертикальную поверхность уступа цокольной террасы высотой 50–60 м, сложенного серыми массивными нижнесилурийскими известняками чагырской свиты. Пещера имеет два зала общей площадью ок. 130 м2, один из них дает начало трем почти полностью погребенным горизонтальным и вертикальным галереям.

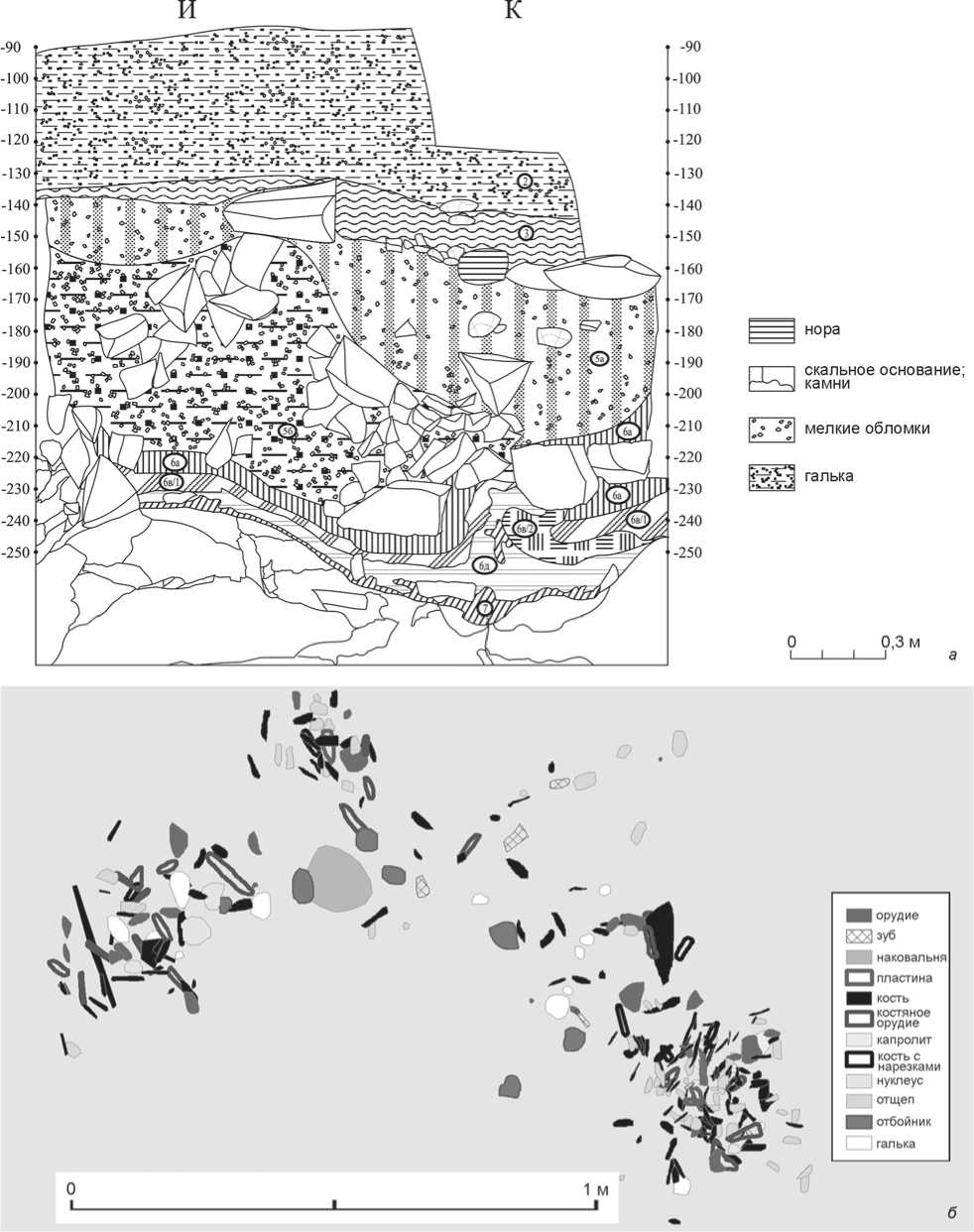

В составе заполнителя пещеры выделяются голоценовые (2–3) и неоплейстоценовые (5–7) слои (рис. 1, а ).

Слой 1 не представлен в стратиграфическом разрезе 2017 г.

Слой 2 – желтовато-коричневая супесь со значительным содержанием речной гальки. Расположение галек внахлест по отношению друг к другу явно прослеживается в продольном профиле, что свидетельствует о направлении их перемещения от внутренней части пещеры к выходу. Это обстоятельство позволяет связывать данные о садки или с флювиальной активностью (что исключено в пещере), или с солифлюкционными процессами (отложения медленно сползали в условиях холода).

Слой 3 – супесь, подобная рыхлым отложениям слоя 2, однако более серого оттенка. Слой содержит многочисленные археологические находки бронзового века.

Слой 4 не представлен в стратиграфическом разрезе 2017 г.

Слой 5, состоящий из желтоватых легких суглинков, включает два типа отложений, которые могут рассматриваться как отдельные слои или прослои. Слой 5а – легкий суглинок с присутствием редких галек и редких угловатых обломков известняка. Слой 5б – известняковый обломочный материал, содержащий угловатые обломки породы размером до 0,5 м в наибольшем измерении с заполнением из суглинка, однако местами без рыхлого заполнения, что свидетельствует об очень быстрой аккумуляции. Осадки слоя 5а заполняют эрозионные каналы глубиной в несколько десятков сантиметров со скругленным дном, прорезающие даже нижележащие отложения слоя 6а или слоя 5б. Эти отложения представляют сплошные коллювиальные потоки, сформированные текущей водой. Осадки слоя 5б – это следствие обвала, вероятнее всего связанного с сейсмическим событием. Отложения слоев 5а и 5б накапливались попеременно.

Слой 6а – светло-коричневый легкий суглинок с редкими угловатыми обломками известняка, содержащий многочисленные костные обломки, каменные артефакты и гальки. Слой сформировался в результате коллювиальных процессов, когда отложения были перемещены из внутренней части пещеры по направлению к северу (к выходу из пещеры). В разрезе 2017 г. представлен только небольшой фрагмент данного слоя, поскольку большая его часть была уничтожена в результате эрозионных процессов, наблюдаемых в слое 5.

Слой 6б не представлен в стратиграфическом разрезе 2017 г.

Слой 6в – серая супесь с мелкими речными гальками, фрагментами костей, каменными артефактами и редкими обломками известняка. В разрезе слой имеет сложную структуру и может быть разделен на два стратиграфических подразделения. Слой 6в/1 имеет коричневый оттенок, а слой 6в/2 – серый. Отложения слоев в значительной степени потревожены мерзлотными процессами вместе со слоями 7, 6д и 6а. Первоначальная мощность этих осадков неизвестна, поскольку они были также потревожены эрозионными процессами, описанными для слоев 6а и 5.

Слой 6д – красно-коричневый суглинок с окатанными обломками известняка и гальками. Он содержит участки слоя 7, перемешанные с отложениями, аналогичными отложениям слоя 6в, сложившимися в результате вертикального перемещения под воздействием мерзлотных процессов. Весь слой является постдепозиционным агломератом отложений слоев 6в и 7. Пространственное распространение постдепозиционных нарушений, которые влияли на слои 7–6д–6в–6а, свидетельствует о смешении отложений. Это событие произошло после формирования слоя 6а, т.е. после того времени, когда неандертальцы обитали в пещере.

Слой 7 – красно-коричневые глины или красно-коричневые тяжелые суглинки с окатанными в результате химических процессов обломками известняков и галек. Локально присутствуют прослои

Рис. 1. Стратиграфический разрез отложений Чагырской пещеры по линии 9 ( а ) и пространственное распределение находок на квадратах И-8, К-8 в подошве слоя 6в/1 ( б ).

зеленоватого легкого суглинка. Данные отложения залегают на скальном основании пещеры. Наличие галек и красных глин свидетельствует о многофакторном генезисе слоя. Гальки могли быть привнесены в пещеру с поверхности цокольной террасы, располагающейся над объектом, через колодцы в результате коллювиальных процессов. Красная глина является типичным продуктом выветривания (тип terra rossa ), который аккумулируется как остаточный материал в процессе карстового растворения известняков. Можно предположить, что аллювиальные отложения и глины накапливались разновременно и представлены во вторичном залегании в результате коллювиальных процессов.

Данные абсолютного датирования свидетельствуют о возрасте культуросодержащих отложений, укладывающемся в промежуток конца OIS-4 и начала OIS-3.

Предварительные геологические данные свидетельствуют об относительно незначительных постдепозици-онных нарушениях нижних культурных слоев. Это подтверждают новые планиграфические данные (рис. 1, б). В о сновании слоя 6в/1 в квадратах И-8 и К-8 была обнаружена производственная площадка, представленная, судя по распространению находок различных категорий и направлению удлиненных артефактов, практиче- ски в непотревоженном состоянии. Учитывая наличие наковальни, окруженной отбойниками, нуклеусами, ко стяными ретушерами, продуктами первичного расщепления (отще-пы, чешуйки) и каменными орудиями, данная площадь использовалась как мастерская для первичного расщепления и вторичной обработки каменного сырья.

В результате полевых исследований 2017 г. было обнаружено 70 костяных орудий, большинство из которых являются ретушерами (87,1 %). Костяные орудия изготавливались на фрагментах трубчатых костей или ребер средних или крупных копытных животных. Были определены фрагменты большеберцовых и плечевых ко стей бизонов и лошадей. Судя по метрическим характеристикам, для изготовления орудий предпочитались ко сти с наибольшей толщиной (в среднем 0,9 см). Коллек-

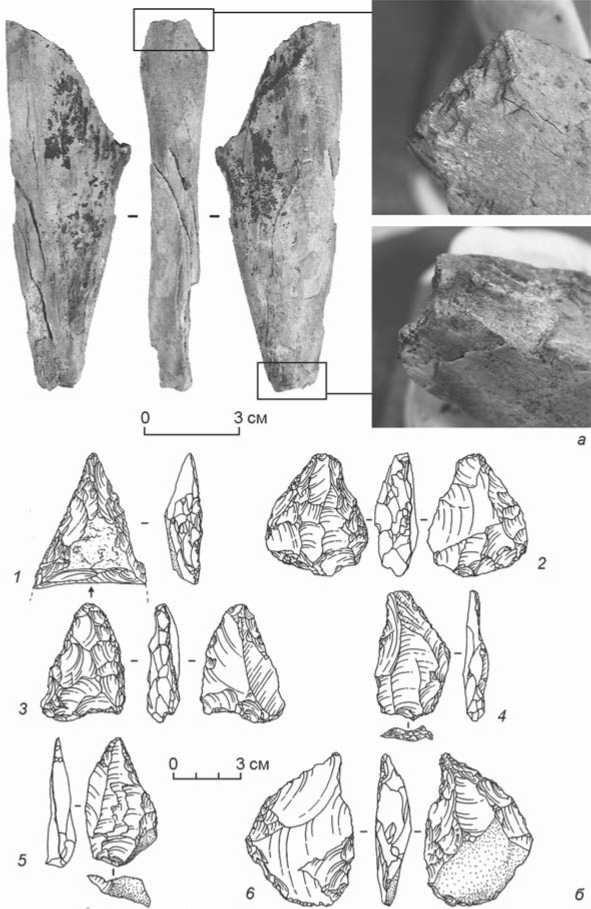

Рис. 2. Комбинированное костяное ( а ) и каменные ( б ) орудия из среднепалеолитических комплексов Чагырской пещеры.

1, 5 – подтреугольное и подсегментовидное ретушированные острия; 2, 3 – плоско-выпуклые двусторонние скребла; 4 – скол с ретушью; 6 – подсегментовидное конвергентное скребло.

ция также включает орудия-посредники (24,3 %), артефакты с латеральной ретушью (5,7 %) и один отжимник. Зачастую одна заготовка костяного орудия демонстрирует две различных по кинематике зоны активности (17,1 %; рис. 2, а ). В ходе исследования не было зафиксировано значительной разницы между заготовками и орудиями, с одним исключением: орудия-посредники имеют больший индекс удлиненности, чем остальные типы. Различные типы костяных орудий представлены в каждом культурном слое, однако наибольшая концентрация фиксируется в двух нижних слоях. Из 70 обнаруженных костяных орудий к слою 5 относятся 3 экз.;

к слою 6а – 6; к слою 6в/1 – 5; 6в/2 – 27; к слою 6д – также 27; не привязаны к слою – 2 экз.

Общая коллекция артефактов, найденных в слоях 6а, 6в/1, 6в/2 и 6д, насчитывает ок. 35 тыс. экз. Их них к отходам производства, включающим обломки, осколки, чешуйки, отщепы до 20 мм, было отнесено приблизительно 95 %. Типологически определимые ядрища в исследуемых комплексах немногочисленны и представлены радиальными и ортогональными вариантами. Первичное расщепление было ориентировано на получение отщепов. Значительную долю сколов составляют различные варианты технических сколов. В комплексах не зафиксировано следов применения техники левал-луа и пластинчатой технологии. Орудийный набор включает острия с ретушью (рис. 2, б, 1, 5 ), скребла различных модификаций (рис. 2, б, 6 ), двусторонние острия, двусторонне обработанные скребла (рис. 2, б , 2, 3 ), сколы с ретушью (рис. 2, б , 4) и неопределимые орудия. Скребки, зубчатые и выемчатые формы немногочисленны.

Антропологическая часть комплекса представлена правой ключицей предположительно взрослого индивида, частичной сохранности. Грудинный конец ключицы (extermitas sternalis) посмертно утрачен. По методике В.П. Алексеева были оценены основные доступные при данной сохранности антропологического материала остеометрические показатели [Алексеев, 1966, с. 67]. Вертикальный диаметр составляет 12,48 мм, сагиттальный диаметр 10,27 мм. Окружность ключицы в середине кости – 37 мм.

Новые данные по археологии, геологии, планиграфии, палеонтологии, антропологии, которые в результате полевых работ ежегодно предоставляют комплексы Чагырской пещеры, с одной стороны, свидетельствуют об уникальности этого памятника, а с другой – обосновывают необходимость продолжения его исследований.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036).

Список литературы Исследования среднепалеолитических комплексов Чагырской пещеры в 2017 году

- Алексеев В.П. Остеометрия: методика антропологических исследований. -М.: Наука, 1966. -249 с.

- Деревянко А.П., Маркин В.С., Зыкин В.С., Зыкина В.С., Зажигин В.С., Сизикова А.О., Солотчина Э.П., Смолянинова Л.Г., Антипов А. С. Чагырская пещера -стоянка среднего палеолита Алтая//Археология, этнография и антропология Евразии. -2013. -№ 1. -С. 2-27.