Исследования среднепалеолитических комплексов Чагырской пещеры в полевом сезоне 2018 года

Автор: Колобова К.А., Крайцаж М.Т., Боманн М., Шалагина А.В., Шнайдер С.В., Крайцаж М., Березина Н.Я., Алишер Кызы С., Колясникова А.С., Селецкий М.В., Маркин С.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.

Бесплатный доступ

Чагырская пещера является ключевым объектом сибирячихинской фации среднего палеолита Горного Алтая. В полевом сезоне 2018 г. исследовательские работы были продолжены в центральном зале пещеры на площади 2 м2. В культуросодержащих комплексах пещеры были обнаружены новые многочисленные коллекции каменных артефактов, костяных орудий и палеонтологического материала. В процессе работ были получены новые данные по стратиграфии и седиментологии Чагырской пещеры. Исследуемая площадь характеризуется высокой степенью активности крупных хищников. Уникальными для исследуемого периода и региона находками являются многочисленные костяные изделия, включающие ретушеры, острия с закругленным концом, отжимники и посредники. Каменная индустрия, включающая значительное количество орудий, типична для сибирячихинской фации среднего палеолита Горного Алтая.

Палеолит, алтай, неандертальцы, сибярячихинская линия развития, костяные орудия

Короткий адрес: https://sciup.org/145144954

IDR: 145144954 | УДК: 902.22 | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.110-114

Текст научной статьи Исследования среднепалеолитических комплексов Чагырской пещеры в полевом сезоне 2018 года

При изучении палеолитических объектов в последние годы исследователи основное внимание уделяют жизнеобеспечивающим моделям древних гоминин, для реконструкции которых необходимо применять комплекс естественно-научных методов с целью определения тафономического и седиментационного контекста осадконакопления. С данной точки зрения Чагырская пещера, которая является опорным памятником среднего палеолита Северной Азии, представляется уникальной в силу зафиксированного различного генезиса культуросодержащих литологических подразделений.

Целью данной статьи является освещение результатов полевых раскопок Чагырской пещеры в 2018 г.

Пещера расположена в среднегорном районе Северо-Западного Алтая и приурочена к левому борту долины р. Чарыш, дренирующей отроги северного склона Тигирекского хребта. Абсолютный уровень реки вблизи карстовой поло сти составляет 334,3 м. Пещера имеет северную экспозицию и располагается на высоте 19 м над уровнем Чарыша, своей приустьевой частью она выходит на вертикальную поверхность уступа фрагмента цокольной террасы высотой 50–60 м, сложенного серыми массивными нижнесилурийскими известняками чагырской свиты. Она имеет два зала общей площадью ок. 130 м2, один из них дает начало трем почти полностью погребенным горизонтальным и вертикальным галереям.

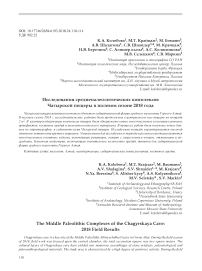

Рис. 1. Стратиграфический разрез Чагырской пещеры по линии М.

В ходе полевых работ 2018 г. было вскрыто 2 м2 в центральном зале пещеры. В составе заполнителя пещеры выделяются голоценовые (1–3) и неоплей-стоценовые (5 и 6а) слои (рис. 1).

Слой 1 – темно-серая супесь со значительной долей органического материала.

Слой 2 – желтовато-коричневая супесь со значительным содержанием речной гальки. Расположение галек внахлест по отношению друг к другу явно прослеживается в продольном профиле, что свидетельствует о направлении их перемещения от внутренней части пещеры к выходу. Это обстоятельство позволяет связывать данные осадки или с флювиальной активностью (что исключено в пещере) или с солифлюкционными процессами (отложения медленно сползали в условиях холода).

Слой 3* – темно-серый суглинок, содержащий многочисленные гальки. Слой включает многочисленные археологические находки бронзового века.

Слой 3** представляет собой заполнение антропогенных ям из слоя 3*.

Слой 5, представленный желтоватым легким суглинком, состоит из отложений нескольких типов, которые могут рассматриваться как отдельные слои или прослои. Слой 5* – легкий суглинок с присутствием угловатых обломков известняка. Слой 5** представляет собой отложения слоя 5* со значительным включением органического материала, возможно, является следствием антропогенной активности. Слой 5*** – желтоватый легкий суглинок с корродированными угловатыми обломками известняка, копролитами и многочисленными гальками.

Слой 6а* – светло-оранжевый легкий суглинок с редкими угловатыми обломками известняка, содержащий многочисленные костные обломки, каменные артефакты и гальки. Слой был сформирован в результате коллювиальных процессов, когда отложения были перемещены из внутренней части пещеры по направлению к северу (к выходу из пещеры). Слой 6** – серая фация слоя 6а* с наличием корродированных кусков известняка и копроли-тами. Слой 6а*** – темно-серая супесь с мелкими речными гальками, фрагментами костей, каменных артефактов и редкими обломками известняка. Слой аналогичен слою 6в/1 в других участках пещеры. Первоначальная мощность этих осадков неизвестна, поскольку они были также потревожены эрозионными процессами, описанными для слоев 6а и 5.

Результаты микроморфологического и зооархе-ологического анализов свидетельствуют о том, что слои 5 и 6а были переотложены в результате коллювиальных процессов из внутренней части пещеры, при этом значительное влияние на тафономические особенности отложений оказала деятельность 112

хищников, вероятнее всего, гиены. Об активности хищников свидетельствует значительное количество ко стей, подвергшихся кислотному воздействию в результате переваривания, и значительное количество копролитов, обнаруженных во всех плейстоценовых литологических подразделениях. В этой связи все продукты деятельности человека рассматриваются как попавшие в эту часть пещеры в результате коллювиальных процессов. Источником каменных артефактов, костяных орудий и палеонтологических остатков со следами активности человека являются отложения слоя 6в/2 из внутренних частей памятника.

Результаты абсолютных датировок свидетельствуют о возрасте культуросодержащих отложений, укладывающемся в промежуток конца КИС 4 и начала КИС 3.

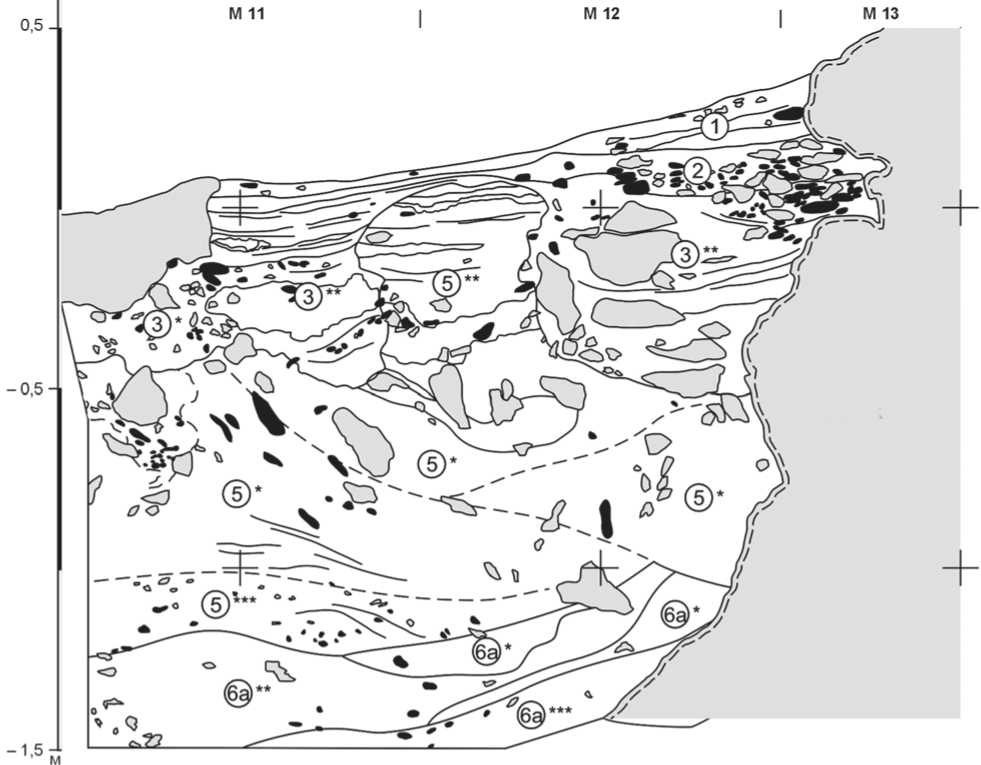

В ходе полевых исследований 2018 г. в Ча-гырской пещере были обнаружены 22 ко стяных орудия. Ко стяные ретушеры наиболее многочисленны – 17 экз. Также представлены орудия-посредники (4 экз.), костяные ретушированные от-щепы (3 экз.) и закругленные наконечники (2 экз.). По крайней мере, три изделия являются многофункциональными инструментами. Эти орудия использовались в качестве ретушеров, орудий-посредников и ретушированных отщепов. Практически все костяные орудия происходят из слоя 6а***, аналогичного слою 6в/1 на других участках объекта. Несколько изделий происходит из зачисток и поверхностных сборов. В большинстве случаев сохранность поверхности орудий удовлетворительна для проведения технологического анализа, за исключением двух поврежденных образцов. Ко стяные заготовки, использовавшиеся для изготовления ко стяных орудий, включают трубчатые кости и ребра крупных травоядных (бизонов/лошадей). Среди инструментов, изготовленных на ребрах, выделяется изделие с активной частью на торце орудия: это закругленный наконечник с толстым дистальным концом, почти перпендикулярным длинной оси заготовки, слегка выпуклый и оббитый с левой стороны (рис. 2, а). Морфология и расположение заполированной поверхности вокруг кончика типичны для орудий, применяющихся для обработки мягкого материала. На стоянках по разделке добычи этот инструмент обычно интерпретируется как орудие, предназначенное для обработки кожи. Несколько инструментов из ребер, используемых в этом виде деятельности, были найдены в поздних му-стьерских слоях в убежище Пеш-де-л-Азе (Pech de l’Aze) и Пейрони (Peyrony) в Дордони (Франция) [Soressi et al., 2013]. Некоторое морфологическое отличие рассматриваемого наконечника, обнару-

3 см

3 см

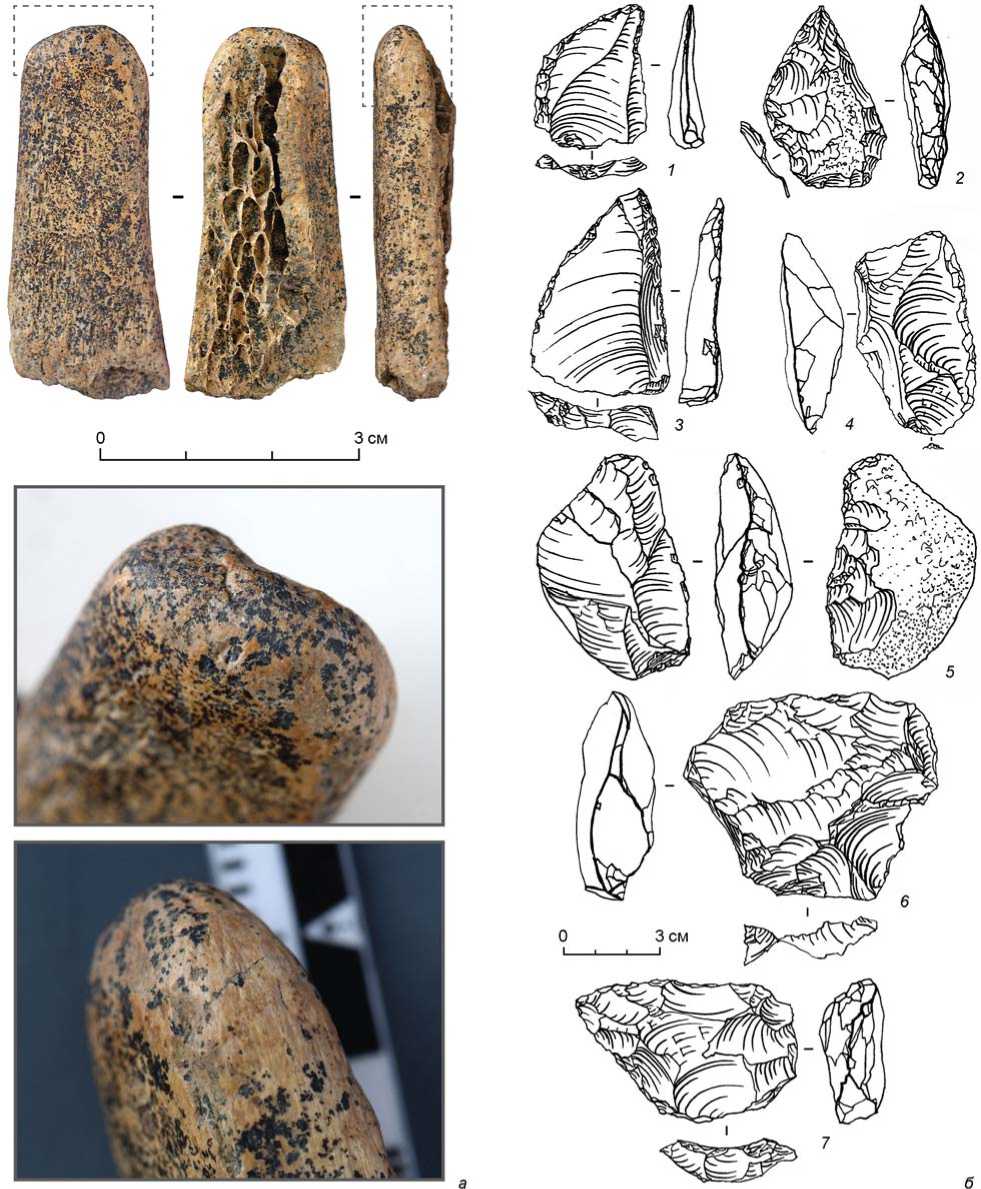

Рис. 2. Закругленный наконечник из комплексов Чагырской пещеры ( а ) и каменные орудия из среднепалеолитических комплексов пещеры ( б ).

1, 7 – подтреугольное и полутрапецевидное конвергентные скребла; 2, 3 – под- и полусегментовидные ретушированные острия; 4, 6 – простые продольное и поперечное скребло; 5 – плоско-выпуклое двухстороннее скребло.

женного в Чагырской пещере, от упомянутых образцов укладывается в значительную вариативность форм орудий для обработки кожи. Подобная картина была прослежена в комплексах мезоли- тических и неолитических стоянок, где деятельность человека по производству ко стяных орудий наиболее широко документирована [Maigrot, 2003; Van Gijn, 2005].

Общая коллекция артефактов, найденных в плейстоценовых слоях, составила ок. 25 000 экз. Их них к отходам производства, включающим обломки, осколки, чешуйки, отщепы до 20 мм было отнесено приблизительно 95 %. Типологически определимые ядрища в исследуемых комплексах немногочисленны и представлены радиальными и ортогональными вариантами. Первичное расщепление было ориентировано на получение отщепов. Значительную долю сколов составляют различные варианты технических сколов. Орудийный набор включает скребла различных модификаций (рис. 2, б, 1, 4, 6–7 ), острия с ретушью (рис. 2, б, 2, 3 ), двухсторонние острия, двухсторонние скребла (рис. 2, б, 5 ), сколы с ретушью и неопределимые орудия. Скребки, зубчатые и выемчатые формы немногочисленны.

Новые данные по археологии, геологии, зооархеологии и т.д., которые исследователи ежегодно получают из комплексов Чагырской пещеры в результате полевых работ, не только свидетельствуют об уникальности этого памятника, но и обосновывают необходимость продолжения его исследований.

Список литературы Исследования среднепалеолитических комплексов Чагырской пещеры в полевом сезоне 2018 года

- Maigrot Y. Etude technologique et fonctionnelle de l'outillage en matières dures animales, La station 4 de Chalain (Néolithique final, Jura, France): Thèse de Doctorat / Université de Paris I. - Paris, 2003. - 284 p.

- Soressi M., McPherron S.P., Lenoir M., Dogan-G Ié T., Goldberg P., Jacobs Z., Maigrot Y., Martisius N.C., Miller C.E., Rendu W., Ricahrds M., Skinner M.M., Steeles T.E., Talamo S., Texier J.P. Neandertals made the first specialized bone tools in Europe // Proc. of the Nat. Acad. of Sci. - 2013. - Vol. 110 (35) - P. 14186-14190.

- Van Gijn A. A functional analysis of some late Mesolithic bone and antler implements from the Dutch coastal zone // From hooves to horns, from mollusc to mammoth: manufacture and use of bone artefacts from prehistoric times to the present. - Tallinn: Tallinn Book Printers Ltd, 2005. -P. 47-66.