Исследования среднепалеолитических комплексов Чагырской пещеры в полевом сезоне 2020 года

Автор: Колобова К.А., Васильев С.К., Березина Н.Я., Колясникова Анна Сергеевна, Бочарова Е.Н., Колясникова Анастасия Сергеевна, Рыбалко А.Г., Чистяков П.В., Селецкий М.В., Гашенко А.В., Кадырбекова Т., Харевич А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В предлагаемой статье представлены результаты полевых исследований 2020 г. Чагырской пещеры - ключевого памятника сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая. Пещера расположена в Северо-Западном Алтае, в русле р. Чарыш. В полевом сезоне этого года основной фокус исследований был сосредоточен на изучении палеонтологической коллекции в рамках зооархеологического подхода, на изучении новых антропологических находок, а также на технико-типологическом анализе каменной индустрии слоя 6а пещеры. Стратиграфические профили дополнили результаты прошлого года раскопок. Стратиграфический профиль, располагающийся в южной галерее по линии 15, продемонстрировал новое литологическое подразделение, состоящее из коллювиалъно перемещенных прослоев с рыхлыми отложениями из слоев 6а и 7. По своим технико-типологическим показателям собранная археологическая коллекция аналогична палеолитическим комплексам других подразделений слоя 6. Индустрия характеризуется значительной долей орудий по отношению к продуктам первичного расщепления. В орудийном наборе широко представлены различные формы односторонних скребел и ретушированных остроконечников, тронкированно-фасетиро-ванные изделия, двустороннее скребло и заготовка двухстороннего орудия. Согласно проведенным палеонтологическим исследованиям, наизученном участке фиксируется высокая активность хищников. Данный факт, а также то обстоятельство, что неандертальцы и хищники имели разные объекты охоты, может свидетельствовать о том, что в разные сезоны пещера попеременно заселялась человеком и хищниками. Наиболее значимыми находками последнего полевого сезона являются два зуба - правый нижний моляр М3 и левый нижний резец I2 хорошей сохранности.

Северо-западный алтай, средний палеолит, сибирячихинский вариант, чагырская пещера, археозоология, каменная индустрия

Короткий адрес: https://sciup.org/145145106

IDR: 145145106 | УДК: 902.22 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.131-136

Текст научной статьи Исследования среднепалеолитических комплексов Чагырской пещеры в полевом сезоне 2020 года

В последние годы исследование сибирячихин-ских комплексов Горного Алтая [Деревянко, Маркин, 1992; Деревянко и др., 2013] является одной из приоритетных задач в палеолитоведении региона, поскольку была доказана вторая волна миграции поздних неандертальцев, пришедших с территорий Восточной Европы, Крыма и Кавказа и принесших с собой микокскую традицию камнеобработки [Междисциплинарные исследования..., 2018].

Целью предлагаемой статьи является освещение результатов полевых исследований Чагырской пещеры в 2020 г. Пещера расположена в среднегорном районе Северо-Западного Алтая и приурочена к левому борту долины р. Чарыш, дренирующей отроги северного склона Тигирекского хребта. Абсолютный уровень реки вблизи карстовой полости составляет 334,3 м. Пещера имеет северную экспозицию и располагается на высоте 19 м над уровнем Чарыша.

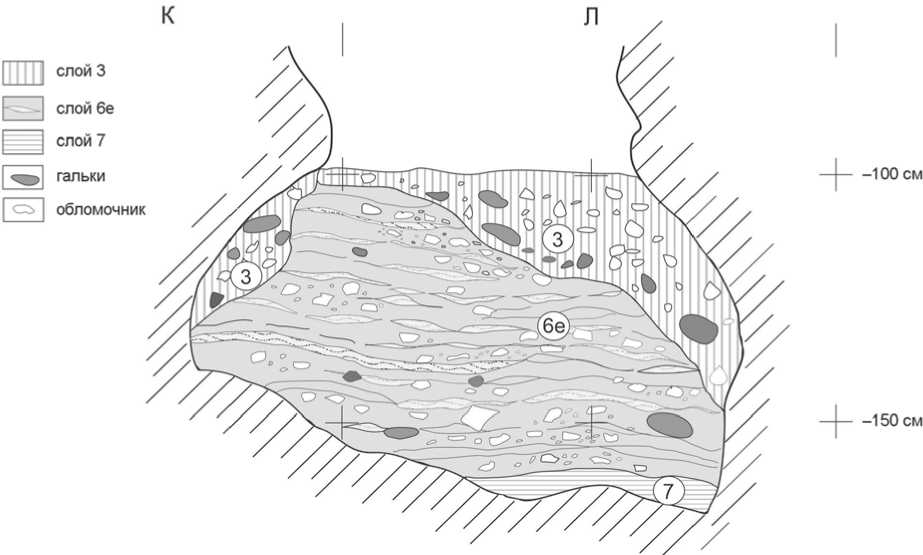

В течение полевого сезона 2020 г. было продолжено исследование рыхлых отложений на квадратах К–Л/13–14 и в южной галерее пещеры (линия 15). В результате работ было дополнено три стратиграфических профиля, содержащих отложения голоценового и плейстоценового возраста, а также получен новый профиль, включающий отложения галереи. Полученные стратиграфические профили в раскопе 2020 г. аналогичны профилю, описанному в полевом сезоне 2019 г. Наиболее важным отличием является наличие слоя 6е в отложениях галереи (рис. 1).

Слой 3 – серый суглинистый песок с многочисленными закругленными гальками известняка. Слой имеет слоистую структуру и комплексную литологию, содержит многочисленные мелкие фрагменты угля.

Слой 6е – сложного генезиса, представляет собой перемежающиеся прослои слоя 6а, сероватого цвета, со значительной алевритовой составляющей, с угловатыми обломками известняка и копролита-132

ми. Включает также прослои слоя 7 – красно-коричневого тяжелого суглинка, с мелкими хими-чески-корродированными обломками известняка и окатанными гальками, располагается на дне пещеры. Генезис слоя 6е коллювиальный, связанный с этапами наибольшей влажности.

В 2020 г. при раскопках Чагырской пещеры было получено 1 139 костных остатка от 22 видов млекопитающих, а также единичные кости коровы и птиц. Подавляющее количество остатков (93,5 %) происходит из слоя 6а. В голоценовом слое 3, слоях 6е и 7 общее число определимых костей не превышает 10–15 экз. (см. таблицу ). Зафиксированы единичные случаи переотложения, например целой пяточной кости крупного бобра типичной голоценовой сохранности в слое 6е. Из неопределимых обломков преобладают кости размерного класса 1–2 см (14,7 %), 2–5 см (59,9 %) и 5–10 см (24 %); фрагменты костей крупнее 10 см немногочисленны (1,4 %). По видовому составу и соотношению доминантных видов слой 6а в пределах основной камеры и галереи существенно не различается. В дальнейшем, с получением более представительного материала, следует ожидать, по-видимому, увеличения в отложениях галереи доли хищников, прежде всего волка и пещерной гиены, устраивавших свои логова в наиболее укромных местах карстовой полости.

В сравнительно небольшой выборке (264 экз.) определимых остатков мегафауны из плейстоценовых слоев наиболее многочисленны сибирский горный козел и архар (38,6 % в сумме). Хищники представлены в обычной для Чагырской пещеры пропорции (22,4 %). Из них первое место принадлежит лисицам (10,2 %), второе – пещерной гиене (6,8 %) и третье – серому волку (5,3 %). Число остатков мамонта и шерстистого носорога невелико (3,0 и 2,7 % соответственно). По числу находок бизон уступает Equus ovodovi / E. ferus (12,1 и 15,5 %).

Рис 1. Стратиграфический разрез по линии 15.

Видовой состав и количество костных остатков в отложениях пещеры Чагырская (2020 г.)

|

Таксоны |

Слои |

|||||

|

3 |

6а |

6а гал. |

6е |

7 |

всего |

|

|

Bos taurus |

1 |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

Lepus tanaiticus |

– |

– |

3 |

– |

– |

3 |

|

Lepus tolai |

– |

1 |

1 |

– |

– |

2 |

|

Spermophilus sp . |

– |

1 |

– |

– |

– |

1 |

|

Castor fi ber |

— |

– |

— |

1* |

– |

1 |

|

M. myospalax |

– |

4 |

2 |

– |

– |

6 |

|

Canis lupus |

– |

11 |

3 |

– |

– |

14 |

|

Mustela altaica |

1 |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

Mustela eversmanni |

– |

– |

2 |

– |

– |

2 |

|

Vulpes vulpes |

4 |

17 |

4 |

1 |

– |

26 |

|

Vulpes corsak |

3 |

3 |

– |

– |

2 |

8 |

|

C. crocuta spelaea |

– |

10 |

8 |

– |

– |

18 |

|

Mammuthus primigenius |

1 |

5 |

2 |

– |

– |

8 |

|

Coelodonta antiquitatis |

– |

5 |

2 |

– |

– |

7 |

|

Equus ovodovi |

1 |

13 |

3 |

– |

1 |

18 |

|

E. ferus |

– |

– |

2 |

– |

– |

2 |

|

E. ovodovi / ferus |

— |

18 |

2 |

– |

1 |

21 |

|

Cervus elaphus |

– |

– |

1 |

– |

1 |

2 |

|

Caprolus pygargus |

– |

– |

1 |

– |

– |

1 |

|

Rangifer tarandus |

– |

– |

1 |

– |

– |

1 |

|

Procapra/Saiga |

1 |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

Bison priscus |

– |

22 |

7 |

1 |

2 |

32 |

|

Capra sibirica |

– |

33 |

17 |

– |

4 |

54 |

|

Ovis ammon |

– |

9 |

1 |

– |

– |

10 |

|

Capra-Ovis |

2 |

22 |

8 |

6 |

– |

38 |

|

Aves |

1 |

– |

– |

1 |

– |

2 |

|

Неопределимые обломки |

4 |

610 |

211 |

26 |

8 |

859 |

|

Всего костных остатков |

19 |

784 |

281 |

36 |

19 |

1 139 |

*Кости голоценовой сохранности.

От шерстистого носорога сохранилось шесть фрагментов зубов, один из которых молочной генерации, почти целый; четыре из них корродиро-134

Заслуживает внимания находка поврежденного коррозией нижнего конца второй фаланги косули плейстоценового типа сохранности в слое 6а (галерея). Ранее все без исключения единичные остатки косули из слоев 5–7 были голоценовой сохранности и попадали в плейстоценовые слои в результате норной деятельности грызунов [Там же, 2018]. Северный олень представлен единственной запястной костью (carpi 2 + 3) из слоя 6а. Благородный олень – изолированным Р2 и сильно стертым М1-2 из слоев 6а и 7 соответственно.

В ходе раскопок памятника были обнаружены антропологические остатки. Первая находка – правый нижний моляр M3. Определен как M3 в связи с отсутствием дистальной фасетки, сращением основных корней и общей округлой формой. Сохранность зуба очень хорошая. Окклюзионная поверхность стерта, что затрудняет чтение рельефа. На лингвальной поверхности отмечается внутренний добавочный корень – энтомолярис. На шейке зуба с мезиальной, дистальной и вестибулярной сторон присутствует зубной камень.

Левый нижний резец I2. Сохранность зуба очень хорошая. Корень и коронка сохранились полностью, окклюзионная поверхность стерта минимально. И коронка и корень довольно сильно уплощены в мезиодистальном направлении. Принадлежность этого образца к роду Homo находится под сомнением, до проведения анализа Zooms данный образец относится к категории спорных находок.

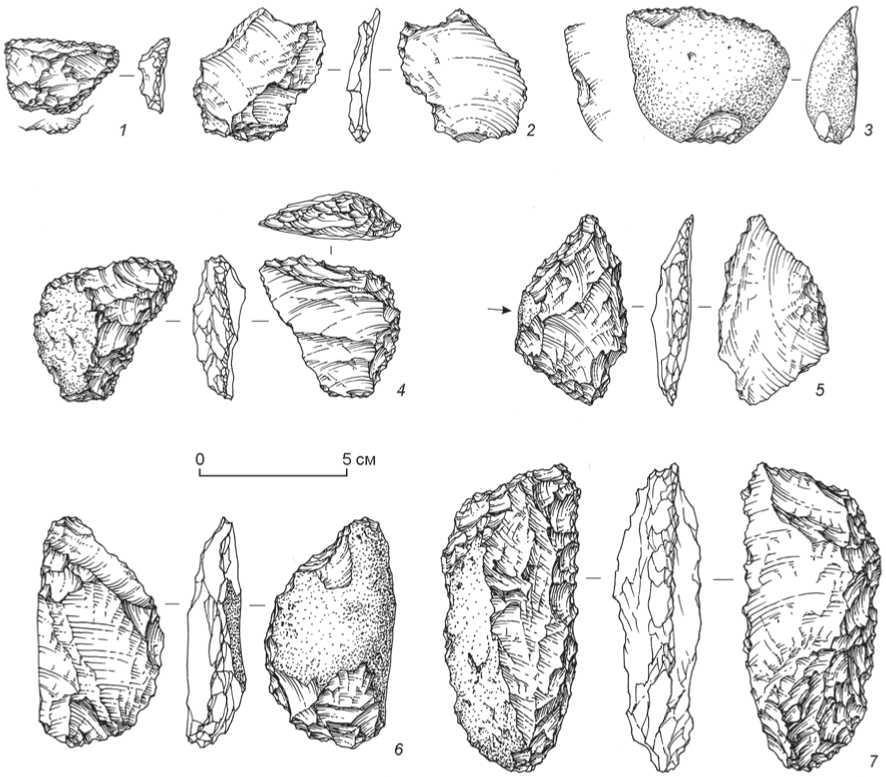

Коллекция каменных артефактов, полученная в ходе полевых работ, составляет 4 698 экз., из которых на отходы производства приходится 97,3 %. Индустрия была направлена на получение отщепов с массивными ударными площадками в плоскостной системе снятий. Нуклеусов и пре-нуклеусов не обнаружено. Значительное количество технических сколов представлено круто-латеральными сколами и обушковыми сколами с радиальных нуклеусов. Орудийный набор насчитывает 33 экз. (рис. 2), среди которых представлены различные варианты одинарных простых и конвергентных скребел (рис. 2, 1, 3 ), ретушированные остроконечники

Рис. 2. Каменные артефакты из слоя 6а Чагырской пещеры раскопок 2020 г.

(рис. 2, 5 ), тронкированно-фасетированные изделия (рис. 2, 4 ) [Шалагина, Кривошапкин, Колобова, 2015] и шиповидные орудия (рис. 2, 2 ). Помимо этого, в коллекции представлено два двусторонних орудия: двустороннее скребло типа продник (рис. 2, 7 ) [Kolobova et al., 2019] и заготовка бифасиально-го орудия (рис. 2, 6 ). Присутствие двусторонней обработки на стоянке подтверждается наличием специфических сколов оформления двусторонних орудий. Кроме того, была обнаружена представительная коллекция костяных ретушеров, которая дополнила уже имеющийся комплекс [Колобова, Маркин, Чабай, 2016].

По новым зооархеологическим данным исследуемый участок слоя 6а определяется как логово гиены, в котором хищники выращивали потомство. Подобные комплексы представлены в верхней и средней пачках отложений пещеры Страшная [Кривошапкин и др., 2015]. Получены новые данные о сезонности обитания неандертальцев в Ча-гырской пещере и зафиксированной очередности заселения памятника человеком и хищниками, ис- пользовавшими различные охотничьи стратегии. На костях бизона, который служил основной охотничьей добычей неандертальцев, зафиксирована минимальная активность хищников.

Полевые исследования выполнены при поддержке гранта РНФ, проект № 19-48-04107. Аналитическая часть работы проведена по проекту НИР № 0329-20190001 «Заселение первобытным человеком Северной Азии: культурный и экологический контекст».

Список литературы Исследования среднепалеолитических комплексов Чагырской пещеры в полевом сезоне 2020 года

- Деревянко А.П., Маркин С.В. Мустье Горного Алтая (по материалам пещеры им. Окладникова). - Новосибирск: Наука, 1992. - 224 с.

- Деревянко А.П., Маркин С.В., Шуньков М.В. Сибирячихинский вариант среднего палеолита Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2013. -№ 1. - С. 89-103.

- Колобова К.А., Маркин С.В., Чабай В.П. Костяные ретушеры в среднепалеолитических комплексах Чагырской пещеры // Теория и практика археологических исследований. - 2016. - № 4 (16). - С. 35-39.

- Кривошапкин А.И., Колобова К.А., Шалагина А.В., Рудая Н.А. Характеристика верхней пачки отложений пещеры Страшной по материалам раскопок в 2015 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ПАЭТ СО РАН, 2015. - Т. XXI. -С. 99-102.

- Междисциплинарные исследования Чагырской пещеры - стоянки среднего палеолита Алтая / А.П. Деревянко, С.В. Маркин, К.А. Колобова, В.П. Чабай, Н.А. Рудая, Б. Виола, А.П. Бужилова, М.Б. Медникова, С.К. Васильев, В.С. Зыкин, В.С. Зыкина, В.С. Зажигин, А.О. Вольвах, Р.Г. Робертс, 3. Якобс, Бо Ли. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. - 468 с.

- Шалагина А.В., Кривошапкин А.И., Колобова К.А. Тронкированно-фасетированные изделия в палеолите Северной Азии // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2015. - Т. 43, № 4. - С. 33-45.

- Kolobova K.A., Shalagina A.V., Markin S.V., Krivoshapkin A.I., Chabai V.P. The significance of bifacial technologies in Altai Middle Paleolithic // L'Anthropologie. -2019. - Vol. 123, N 2. - P. 276-288.