Исследования среднепалеолитических комплексов Дарвагчайского геоархеологического района в 2019 году

Автор: Кандыба А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

Северо-Восточный Кавказ, а именно территория Приморского Дагестана, является одним из неандертальских рефугиумов в Евразии. Целый кластер среднепалеолитических памятников Дарвагчайского геоархеологического района, обнаруженный в последнее десятилетие, позволяет утверждать о присутствии неандертальских популяций на протяжении длительного хронологического промежутка. Поэтому полевые работы 2019 г. были направлены как на увеличение эмпирического материала, так и на решение проблемы возраста обнаруженных каменных индустрий путем отбора OSL-образцов. Шурфовка мест локализации разновременных среднепалеолитических комплексов на памятнике Дарвагчай-залив-1 позволила расширить коллекцию каменной индустрии, залегающей в погребенной почве и относимой на основе палеомагнитных данных к микулинскому потеплению, а также коллекцию каменных артефактов, относимых к финальному этапу среднего палеолита. Коллекция из палеопочвы представляет собой типичную леваллуазскую индустрию отщепового характера с мустьерскими орудийными формами. Подъемный археологический материал, относимый к финалу среднего палеолита, также демонстрирует развитую леваллуазскую отщеповую систему расщепления, что подтверждается наличием в орудийном наборе целевой заготовки. Полномасштабные раскопки многослойного памятника Дарвагчай-залив-4 позволили получить небольшую, но представительную коллекцию среднепалеолитических изделий. Развитая леваллуазская система расщепления, направленная на получение отщепов, что и подтверждается наличием оных в орудийном наборе, активный фасетажударных площадок позволяют говорить о мустьерском облике данной индустрии. По характеру залегания литологических подразделений, гипсометрических отметок, а также сравнению технико-типологического облика каменных индустрий обнаруженный среднепалеолитический комплекс может быть синхронен археологическим материалам из палеопочвы памятника Дарвагчай-залив-1. Проведенные дополнительные работы по отбору образцов на OSL-датирование дают возможность определить временные маркеры для культурно-хронологических интервалов среднего палеолита и вписать материалы Дарвагчайского геоархеологического района в культурную эволюцию неандертальских популяций.

Кавказ, средний палеолит, леваллуазская система расщепления, методы абсолютного и относительного датирования

Короткий адрес: https://sciup.org/145145045

IDR: 145145045 | УДК: 902 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.123-128

Текст научной статьи Исследования среднепалеолитических комплексов Дарвагчайского геоархеологического района в 2019 году

Изучение процесса формирования человека современного типа – одна из фундаментальных проблем современной археологии палеолита. Поэтому исследование археологических памятников среднего палеолита позволяет установить предпосылки последующих трансформаций гоминин в сторону дальнейшей эволюции рода Homo . Одним из регионов, на территории которого расположена большая группа среднепалеолитических объектов, является Северо-Восточный Кавказ, а точнее район Геджух-ского водохранилища Приморского Дагестана [Рыбалко, Кандыба, 2016, 2019].

В 2019 г. были продолжены исследования стратифицированных памятников Дарвагчай-залив-1 и Дарвагчай-залив-4 с целью увеличения количества эмпирического материала и отбора образцов грунта для OSL-датирования.

Среднепалеолитический комплекс Дарвагчай-залив-1 впервые был исследован в 2009 г. в ходе разведочных археологических изысканий Кавказского палеолитического отряда ИАЭТ СО РАН, во время обследования береговых обнажений и отмелей небольшого залива на правом берегу Гед-жухского водохранилища [Деревянко и др., 2009, 2012]. Наибольшее внимание в ходе последующих полевых исследований 2010–2014 гг. было уделено раскопу № 2, общая площадь которого по результатам раскопок составила 87 м2, заложенному в верхней части террасы. Генезис рыхлых отложений связан с эоловой и биогенной деятельностью, а сама субаэральная толща была разделена на пять литологических подразделений [Рыбалко, 2014]. Археологические материалы были связаны со слоем 3 (палеопочва). В текущем году основной целью полевых работы был отбор образцов грунта для получения абсолютных датировок, поэтому раскопки на данном участке ограничились созданием шурфа площадью 2 м2, примыкающего к ранее исследованной площади раскопа № 2 [Рыбалко, Кандыба, 2014]. В ходе раскопок был получен дополнительный археологический материал из слоя 3.

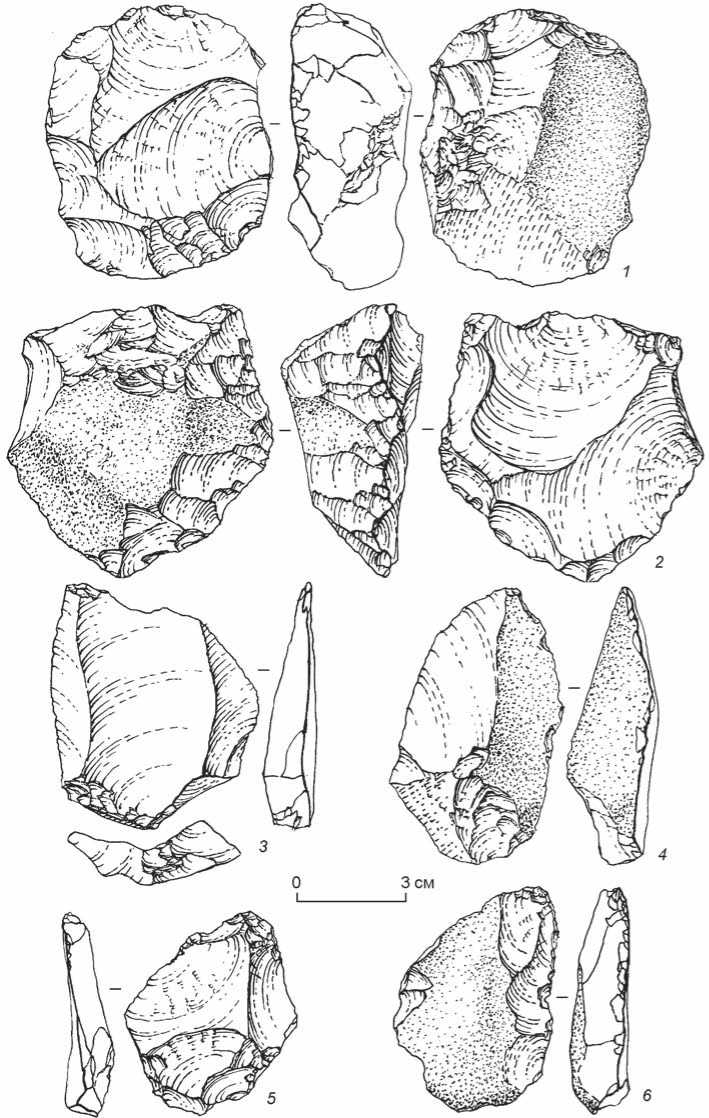

Каменная индустрия слоя 3 раскопа 2 насчитывает 14 предметов, в т.ч. крупный фрагментированный отбойник. В коллекции присутствует всего один леваллуазский нуклеус овальной формы (см. рисунок , 2 ). Скошенная ударная площадка подготовлена серией мелких снятий. Фронт скалывания сохраняет негатив целевого «отраженного» снятия. Латерали и основание приострены серией мелких снятий как со стороны фронта скалывания, так и со стороны контрфронта. Плоский контрфронт сохраняет естественную поверхность.

Индустрия сколов насчитывает 12 предметов, из них один обломок средних размеров. Два крупных отщепа частично сохраняют естественную поверхность на дорсале и обладают гладкими ударными площадками (см. рисунок , 4 ). Отщепов средних размеров тоже два экземпляра с параллельной однонаправленной огранкой дорсала. Остаточные ударные площадки неопределимы. Мелкие отщепы насчитывают семь предметов. Остаточные ударные площадки в четырех случаях гладкие, в остальных неопределимы. Огранка дорсала у четырех отще-пов параллельная однонаправленная, у остальных неопределима.

Орудийный набор представлен одним острием, созданном на крупном отщепе (см. рисунок , 6 ). Рабочий элемент (острие) создан постоянной дорсальной чешуйчатой слабомодифицирующей мелкофасеточной ретушью.

В целом полученный материал согласуется с ранее сделанными выводами о принадлежности данного комплекса к развитой поре среднего палеолита [Рыбалко, Кандыба, 2014, 2019]. Об этом свидетельствует типологический состав нуклевидных изделий (абсолютное доминирование отщепового варианта леваллуа) и орудийного набора, в котором наблюдается сочетание леваллуазских и мустьер-ских форм, очень большой процент выемчатых орудий и полное отсутствие изделий верхнепалеолитической группы. Примерный хронологический диапазон существования данной индустрии определяют ранее проведенные палеомагнитные исследо-

Каменные артефакты.

1, 2 - нуклеусы; 3, 4 - отщепы; 5 - отщеп с ретушью; 6 - острие.

вания погребенной почвы (слой 3 раскопа 2), позволившие установить разброс остатков направлений остаточной намагниченности, на основании чего был сделан о принадлежности палеопочвы к периоду Брюнес, вероятнее всего, к эпизоду Блейк (120-110 тыс. л.н.) [Рыбалко, Кандыба, 2019].

Дополнительно была сделана зачистка в месте расположения раскопа № 3 памятника Дарвагчай- залив-1, где ранее были найдены материалы среднепалеолитического комплекса, залегавшие на распаханной поверхности террасы. Впоследствии был обнаружен участок на мысовидном выступе верхней части террасы, где подобные археологические материалы залегали в стратифицированном положении [Рыбалко, Кандыба, 2012, 2013; Кандыба, Рыбалко, 2017].

Каменная индустрия подъемного материала в районе расположения раскопа № 3 насчитывает 15 предметов, из них 7 нуклеусов. В нуклевидном наборе преобладает леваллуазская система расщепления. Все ядрища являются истощенными и демонстрируют финальную стадию расщепления. Первый крупный предмет овальной формы с подготовленной фасетированной ударной площадкой обладает выпуклым фронтом скалывания с негативами центростремительных укороченных сколов. Три крупных предмета объединяет наличие выпуклой фасетированной ударной площадки и негатива последнего целевого снятия на плоском фронте скалывания. Следующий крупный предмет прямоугольной формы, помимо оформленной ударной площадки, имеет уплощенные короткими снятиями латераль и основание, с которых проводились центростремительные снятия с плоскости фронта скалывания. Последний леваллуазский нуклеус средних размеров оформлен так же, как и первые три, но отличается непреднамеренной фрагментацией тела ядрища, повлекшей удаление одной из лате-ралей. Контрфронт во всех случаях сохраняет естественную поверхность.

Последний нуклеус овальной формы относится к простой параллельной системе расщепления. Сильно скошенная ударная площадка образована одним снятием. Негативы многочисленных параллельных снятий среднего размера на поверхности фронта скалывания заканчиваются заломами.

Индустрия сколов насчитывает девять предметов. Отщепов в индустрии семь экземпляров, все целые и среднего размера. Остаточные ударные площадки гладкие, лишь в одном случае фасетиро-ванная. Огранка дорсала в трех случаях параллельная однонаправленная, в одном случае радиальная, в остальных неопределимая. В индустрии присутствует обломок средних размеров и продольно-краевой технический скол.

Орудийный набор насчитывает четыре орудия. Два орудия представляют собой отщепы с эпизодической ретушью. Нож выполнен на техническом сколе. Пло ский обушок сохраняет естественную поверхность. Рабочее лезвие частично оформлено чередующейся мелкофасеточной чешуйчатой ретушью. По следним предметом орудийного набора является леваллуазский скол средних размеров.

Полученные данные 2019 г. полностью согласуются с ранее сделанным отнесением каменной индустрии к финальному среднему палеолиту с развитой леваллуазской техникой, отсутствием бифасиальных изделий (а в ранее полученных коллекциях отмечено присутствие орудий, сделанных на пластинчатых заготовках) [Рыбалко, Кандыба, 2016].

Основные полевые работы были сконцентрированы на памятнике Дарвагчай-залив-4. Здесь была сделана прирезка площадью 20 м2 к раскопам предыдущих лет в юго-восточном направлении. Помимо исследований археологических слоев с каменными артефактами раннего палеолита (см. статью настоящего сборника), был получен дополнительный археологический материал из покровных субаэральных отложений, что дополнило уже имевшуюся коллекцию из слоя 2 памятника Дарвагчай-залив-4 [Кандыба, Рыбалко, 2017; Рыбалко, Кандыба, 2019].

Каменная индустрия слоя 2 памятника Дарваг-чай-залив-4 насчитывает 52 предмета. Нуклевид-ный набор насчитывает 5 предметов, 4 леваллу-азских нуклеуса и нуклевидный обломок. Первое ядрище демонстрирует начальную стадию расщепления. Один из краев овальной гальки оформлен как выпуклая фасетированная ударная площадка, с которой были проведены несколько конвер-гентно сходящихся снятий средних размеров. Три предмета находятся на финальной стадии расщепления. Ударные площадки фасетированы у двух нуклеусов, у одного она сохраняет естественную поверхность. Плоский фронт скалывания сохраняет негатив целевого снятия. Латерали и основания оформлены мелкими сколами на плоскости фронта. Контрфронт во всех случаях сохраняет естественную поверхность (см. рисунок, 1 ).

Индустрия сколов насчитывает 47 предметов, из них 8 обломков. В индустрии имеются крупный реберчатый технический скол и целая пластина средних размеров с гладкой остаточной ударной площадкой и параллельной однонаправленной огранкой дорсала. Пластинчатый отщеп обладает неопределимой остаточной площадкой и параллельной огранкой дорсала. Два крупных первичных отщепа сохраняют естественные ударные площадки. Отщепы насчитывают 34 предмета, из которых 13 мелких, 17 средних и 4 крупных снятий. Крупные отщепы в половине случаев имеют фасетированные ударные площадки (см. рисунок , 3), в половине - гладкие. Огранка дорсала в двух случаях неопределима, в остальных конвергентная. Отщепы средних размеров в двух случаях имеют естественную о статочную ударную площадку, столько же фасетированную, у четырех предметов площадка гладкая, у трех точечная, в остальных неопределимая. Огранка дорсала в большинстве случаев параллельная однонаправленная, лишь в одном радиальная. Остаточные ударные площадки у мелких снятий в пяти случаях гладкие, по одному естественная, точечная и фасетированная, в остальных неопределимая. Огранка дорсала на большинстве сколов парал- лельная однонаправленная, на одном радиальная, на остальных неопределимая.

Орудийный набор насчитывает четыре предмета, из которых три леваллуазских скола (см. рисунок , 3), из них один с дополнительной вторичной обработкой в дистальной части (см. рисунок , 5), и отщеп с ретушью.

Таким образом, первичное расщепление данной каменной индустрии демонстрирует явное преобладание леваллуазской системы скалывания. Нуклеусы использовались преимущественно для снятия массивных, укороченных отщепов крупных и средних размеров. Пластинчатые заготовки представлены единичными экземплярами. Ударные площадки в основном гладкие и фасетированные. В орудийном наборе представлены среднепалеолитические формы орудий.

Ближайшим наиболее сходным по технико-типологическим характеристикам объектом является среднепалеолитический археологический комплекс из погребенной почвы памятника Дарвагчай-за-лив-1 (раскоп 2), для которого характерна развитая леваллуазская система расщепления, направленная на получение отщепов [Рыбалко, Кандыба, 2019]. С учетом гипсометрических отметок рельефа, стратиграфии и данных палеомагнитного анализа хронологический диапазон существования этого культурного комплекса определяется началом верхнего плейстоцена, стадия 5е кислородно-изотопной шкалы (130 000–110 000 л.н.). В то же время предварительные результаты OSL-датирования рыхлых отложений, в которых содержатся среднепалеолитические материалы памятника Дарвагчай-залив-4, могут определить хронологический интервал существования данной индустрии 120–110 тыс. л.н. (данные в печати).

Проведенные в 2019 г. полевые исследования дополнили уже имеющуюся информацию о среднем палеолите Геджухского водохранилища [Рыбалко, Кандыба, 2016, 2019; Кандыба, Рыбалко, 2017]. Исходя из имеющихся данных, можно заключить, что, несмотря на значительное количество известных среднепалеолитических памятников на Кавказе и большое технико-типологическое разнообразие внутри их групп, прямых аналогий среди них со среднепалеолитическими материалами Дарвагчайского геоархеологического района в настоящее время проследить не представляется возможным. Это может быть связано как с неполной представленностью дагестанских индустрий, состоящих из немногочисленных материалов, так и с имевшимся в то время культурным разнообразием, не исключающим возможность существования на данной территории оригинальной среднепалеолитической культуры. Кроме того, можно предпо- лагать длительный период существования древних популяций на территории Приморского Дагестана – от начального до финального этапа среднего палеолита.

Статья выполнена в рамках проекта НИР «Древнейшие культурные процессы на территории Центральной Азии» (№ 0329-2019-0002).

Список литературы Исследования среднепалеолитических комплексов Дарвагчайского геоархеологического района в 2019 году

- Деревянко А.П., Зенин В.Н., Рыбалко А.Г., Анойкин А. А. Археологические материалы финала среднего палеолита стоянки Дарвагчай-залив-1 (по материалам подъемных сборов) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. -Т. XV. - С. 96-101

- Деревянко А.П., Рыбалко А.Г., Кандыба А.В. Полевые исследования памятника Дарвагчай-залив 1 в 2012 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. - Т. XVIII. - С. 68-74

- Кандыба А.В., Рыбалко А.Г. Каменная индустрия среднего палеолита местонахождения Дарвагчай-залив-4 (Юго-Восточный Дагестан): новые данные // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. - Т. XXIII. - С. 125-127

- Рыбалко А.Г. Геохронологические исследования стоянки Дарвагчай-залив-1 в Республике Дагестан // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. - Т. XX. - С. 73-76

- Рыбалко А.Г., Кандыба А.В. Исследование финала среднего палеолита стоянки Дарвагчай-залив-1 в 2012 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. - Т. XVIII. -С. 139-141

- Рыбалко А.Г., Кандыба А.В. Полевые исследования памятника Дарвагчай-залив-1 в 2013 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. - Т. XIX. - С. 139-144

- Рыбалко А.Г., Кандыба А.В. Полевые исследования памятника Дарвагчай-залив-1 в 2014 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. - Т. XX. - С. 76-79

- Рыбалко А.Г., Кандыба А.В. Каменная индустрия финала среднего палеолита с местонахождения Дарваг-чай-залив-1 (Юго-Восточный Дагестан): новые данные // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. - Т. XXII. - С. 156-158

- Рыбалко А.Г., Кандыба А.В. Исследования среднего палеолита Западного Прикаспия // Гуманитарные науки в Сибири. - 2019. - Т. 26, № 2. - С. 5-10