Исследования стоянки Долгая-1 на юге Нижнего Притомья (предварительные итоги)

Автор: Бобров В.В., Марочкин А.Г., Юракова А.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521845

IDR: 14521845

Текст статьи Исследования стоянки Долгая-1 на юге Нижнего Притомья (предварительные итоги)

В 2012 г. Нижнетомским отрядом Кузбасской археологической экспедиции были продолжены исследования разновременной стоянки Долгая-1, расположенной в устье одноименной речки (правый приток Томи), в непосредственной близости от Новоромановской писаницы. Цель исследований заключалась в формировании корпуса разновременных археологических источников на юге Нижнего Притомья и сборе данных для корреляции собственно археологических и петроглифических комплексов [Бобров, Ковтун, Марочкин, 2009].

В текущем году на памятнике был заложен раскоп площадью 30 м2, с помощью которого был изучен северо-восточный участок. В отличие от прежних лет, какие-либо остатки древних сооружений или других макрообъектов выявлены не были. Коллекция находок представлена фрагментами костей животных – 119 экз., предметами из камня (отщепы, бифасы, абразивы) – 10 экз., фрагментами керамических сосудов – 352 экз.

В культурно-хронологическом отношении полученный массив керамики подразделяется на следующие группы:

-

1. Неолитическая керамика изылинского типа – 1 фр. венчика. 12 фр. тулова и 1 фр. придонной части от разных сосудов. Группа характеризуется протащенным орнаментом в виде горизантольно-волнистых линий, ямочными вдавлениями, миндалевидными наколами. Ближайшие аналогии подобной керамике находятся в материалах развитого неолита Верхнего Приобья [Марочкин, 2011а; Зах, 2003].

-

2. Керамика позднего неолита-энеолита - 1 фр. венчика, декорированного наклонными оттисками пунктирной гребенки и горизонтальным рядом полулунных вдавлений.

-

3. Энеолитическая керамика ирбинского типа – 4 фр. венчика и 21 фр. тулова от одного сосуда. Орнамент представлен горизонтальными рядами гладкой качалки и наколами под срезом венчика. Данная керамика обнаруживает сходство с памятниками энеолита (раннего металла) Верхнего При-обья и северных районов Нижнего Притомья [Молодин, 1977; Зах, 2003].

-

4. Керамика эпохи ранней – начала развитой бронзы (крохалевская культура) - 3 фр. венчика, 26 фр. тулова, 1 фр. плоского дна от разных сосудов. Орнаментация крохалевской керамики характеризуется «жемчуж-ником» или ямочным орнаментомв сочетании с т.н. ложнотекстильными

отпечатками, образованными при выбивании рубчатой колотушкой или при прокатывании рубчатого орнаментира (подробную характеристику см.: [Марочкин, 2011б]).

-

5. Керамика развитой бронзы (гребенчато-ямочный комплекс) – 2 фр. венчика и 42 фр. тулова от разных сосудов. Орнаментация группы специфична различными сочетаниями гребенчатых оттисков (в т.ч. «шагающими») с ямочными вдавлениями. В качестве ближайшей аналогии комплексу следует обозначить керамику группы А, выделенной на поселениях самусьской культуры [Молодин, Глушков, 1989].

-

6. Керамика самусьской культуры (развитая бронза) – 1 фр. венчика и 18 фр. от разных сосудов, орнаментированных накольчатыми и протащенными узорами из вертикальных «колонн» и горизонтальных поясов-канелюр.

-

7. Ирменская керамика (поздняя бронза) – 9 фр. венчика и 24 фр. тулова от разных сосудов. Орнамент имеет вертикальную зональность, и состоит из геометрических узоров, выполненных в прочеренно-резной технике. Зона шейки часто подчеркнута крупным «жемчужником».

-

8. Керамика переходного времени от поздней бронзы к раннему железу (тургайская культура) - 2 фр. венчика и 10 фр. тулова от одного сосуда. Орнаментальный декор включает горизонтальные ряды ямочных вдавлений, пояса из наклонных оттисков мелкой «гребенки» и зоны с крестово-штамповой орнаментацией. Ранее на памятнике из подобной керамики были найдены лишь единичные фрагменты тулова. Находки этого года служат основой реконструкции верхней части сосуда (см. рисунок , 1 ).

-

9. Керамика раннего железного века – 3 фр. венчика от разных сосудов, со скудным «жемчужным» или ямочным орнаментом.

-

10. Керамика эпохи средневековья – 9 фр. венчика и 32 фр. тулова от разных сосудов, характеризующихся характерным отогнутым профилем венчика и различными сочетаниями отступающе-протащенных и гребенчатых оттисков. Большая часть фрагментов принадлежит одному сосуду, зафиксированному в состоянии in situ в верхних горизонтах культуросодержащего слоя, что позволяет частично реконструировать его морфологию и специфику орнаментальной композиции (см. рисунок , 2 ).

Таким образом, полученные в ходе исследований материалы количественно дополняют данные о присутствии на памятнике нескольких разновременных комплексов, сравнительно-контекстуальный анализ которых лег в основу первой для данного района хроностратиграфической колонки [Марочкин, 2009; Ковтун, Марочкин, Русакова, 2010], в общих чертах соответствующей региональным культурно-хронологическим схемам неолита – поздней бронзы [Молодин, 1977; Зах, 2003; Бобров, 1992].

Планиграфические наблюдения свидетельствуют о полной изученности основной части памятника (около 130 м2) - в южном и восточном направлении раскопаны все участки с культуросодержащим слоем, а для крайних северных и западных секторов характерно резкое снижение насыщеннос-

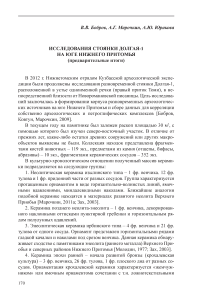

Керамика из раскопок стоянки Долгая-1 в 2012 году.

1 – сосуд переходного времени от поздней бронзы к раннему железу;

2 – сосуд эпохи средневековья.

ти слоя культурными остатками. Совокупность полученных за все годы исследований материалов, и в первую очередь керамики (см. таблицу ) на современном уровне знаний является наиболее полным археологическим источником на юге Нижнего Притомья.

При дальнейшем анализе источников основной гносеологической задачей становится корректная культурно-хронологическая интерпретация комплексов, более подробная их периодизация, в том числе с привлечением методов естественных наук. По-прежнему актуальной остается задача культурной атрибуции керамики эпох раннего железа и средневековья. В дальнейшем полученные данные могут быть положены в основу корреляции выявленных культурно-хронологических комплексов стоянки Дол-

Суммарная характеристика керамических комплексов стоянки Долгая-1

Примечательно выявление в непосредственной близости от стоянки средневекового городища Долгая-4 и целого ряда курганных могильников (Долгая-3, -5–7). Продолжение разведочных изысканий, изучение методом раскопок и культурно-хронологическая атрибуция обнаруженных местонахождений определяют ближайшую перспективу исследований. Компактная географическая локализация разновременных и разнотипных памятников формирует возможности интерпретации специфики древних и средневековых историко-культурных процессов юга Нижнего Притомья с применением методики археологического микрорайонирования [Марочкин и др., 2012].