Исследования стоянки Усть-Тушама-1 в 2012 году

Автор: Рыбин Е.П., Славинский В.С., Анойкин А.А., Рыбалко А.Г.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Охранно-спасательные исследования ИАЭТ СО РАН на объектах культурного наследия Азиатской России

Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521919

IDR: 14521919

Текст статьи Исследования стоянки Усть-Тушама-1 в 2012 году

В работе БАЭ 2012 г. важную роль играло изучение древних поселений, осуществлявшееся на широких площадях. Одним из таких поселений являлся памятник Усть-Тушама-1. Объект расположен в Усть-Илимском районе Иркутской области, на левом берегу р. Ангары, на правом приустьевом участке р. Тушамы (левый приток Ангары), в 40 км на север-северо-восток от нижнего бьефа плотины Усть-Илимской ГЭС. В геоморфологическом аспекте на данном участке можно выделить несколько поверхностей. Площадка первой надпойменной террасы р. Тушамы расположена по обоим ее берегам на высоте 5–6 м над урезом воды и отчленяется от поймы достаточно резким (около 40о) уступом, достигая по ширине нескольких сотен метров. Нижний ярус аллювиальный (речные отложения), а верхний субаэральный (эоловые и делювиальные отложения). Именно в эту поверхность врезана долина р. Тушамы с ее террасами. Абсолютные отметки 200–206 м (БСВ), относительные отметки уреза воды (196 м) 5–10 м. Поверхность памятника имеет тенденцию к повышению на северном, мы-совом участке. Ровная поверхность, за исключением мысового участка, была покрыта хвойным лесом. На мысовом участке, долгое время не подвергавшемся распашке, существовала луговая растительность. Здесь были заложены два раскопа. Общая площадь археол о гических работ составила 7 054 м2.

Генеральный стратиграфический разрез памятника выглядит следующим образом:

Слой 1. Черная гумусированная почва. Нижний контакт неровный, с затеками. Мощность 0,0–0,75 м. Содержит культурные остатки горизонтов 1 и 2.

Слой 2. Светло-коричневый алевритистый тонко- и мелкозернистый не слоистый песок. Мощность 0,75–1,15 м. Генезис эоловый (перевеянный песок). Содержит культурные остатки горизонта 3.

Слой 3. Параллельное субгоризонтальное переслаивание светло-серого среднезернистого песка (толщина слойков 3-5 см) с коричневым тонко-мелкозернистым песком (толщина слойков 10–15 см). Мощность 1,15–4,75 м. Генезис пойменный аллювиальный. Археологических находок не содержит.

Необходимо отметить, что характер распределения археологических находок менялся на различных участках памятника в зависимости от расстоя- ния от края первой надпойменной террасы. Как показали контрольно-стратиграфические исследования, в частях, расположенных в 10–15 м от края террасы, артефакты встречались на всей толще литологических слоев 1 и 2. На участках памятника, далеко отстоящих от края террасы, культурные остатки фиксировались только в литологическом слое 1. Изученные отложения связаны с деятельностью человека в период русского заселения, результатом чего стала антропогенная переработка верхней части слоя 1. В этом же слое зафиксированы культурные остатки периода средневековья и артефакты, относящиеся к раннему железному веку. Наиболее мощным был культурный слой бронзового века (нижняя часть слоя 1 и верхняя часть отложений слоя 2). Неолитические культурные комплексы выявлены на отдельных участках памятника и соотносятся с нижними горизонтами слоя 2.

Общее количество находок, полученных при раскопках стоянки, – 50 804 экз. Средняя насыщенность культурных слоев составляет 3-7 артефактов на 1 м2, максимальная - более 100 артефактов на 1 м2 (участки на краю террасы).

С русским поселением связана традиция изготовления плоскодонных сосудов: способом ленточного налепа, а также с использованием поворотной подставки и гончарного круга. В этом же слое обнаружена кухонная и охотничья утварь, медная деньга середины XVIII в.

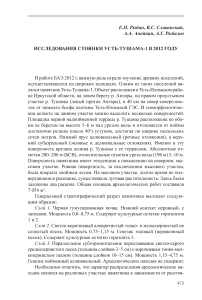

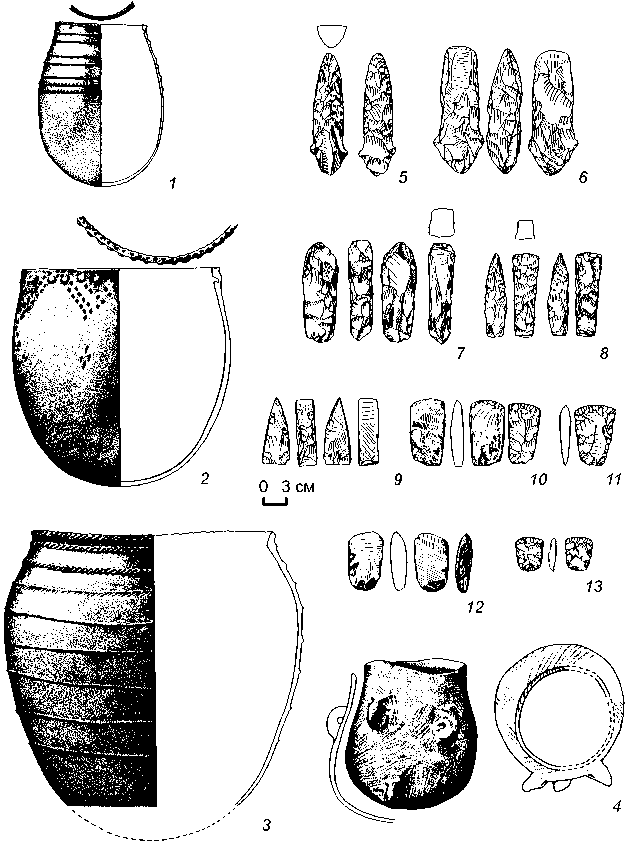

Эпоха средневековья представлена керамикой с налепными и обмазочными валиками (рис. 1, 3 ). Стенки сосудов покрыты обмазочными валиками, образующими горизонтальные, наклонные или арочные ряды. Валики покрывают всю поверхность сосуда, за исключением дна. Найдены изделия из железа: плоские наконечники стрел с прочерченными на черешке линиями, характерными для культуры эвенков (рис. 2, 2 ), прямо срезанные наконечники стрел (рис. 2, 3 ), ножи (рис. 2, 1 ).

Ранний железный век иллюстрирует керамика цэпаньской культуры. Фрагменты венчиков имеют широкий налепной валик. Плечики сосудов покрыты горизонтальными рядами наклонных оттисков гребенчатого штампа. К цэпаньскому же времени отнесен бронзовый трехлопастной наконечник стрелы (рис. 2, 4 ), костяные наконечники стрел.

Керамика бронзового века представлена сосудами двух типов: 1) для приготовления и хранения пищи; 2) дымокуры. К первому типу относятся сосуды с «жемчужинами», которым сопутствует несколько элементов орнамента, ко второму – сосуды небольшого размера с выступами, в которых сделаны отверстия для подвешивания (рис. 1, 1, 2, 4 ).

Эпоха неолита интересна керамикой с псевдотекстильным орнаментом, покрывающим всю поверхность изделия, включая дно. Данная керамика близка традициям серовской культуры. Кроме того, этим же временем датирована посольская керамика и фрагменты сосудов усть-бельского типа. По отдельным крупным фрагментам можно сделать вывод, что слабопро-филированные сосуды имели прямые или слегка загнутые внутрь венчики, а орнамент покрывал всю поверхность сосудов, за исключением дна.

Рис. 1. Реконструкции керамических сосудов ( 1–4 ) и каменные артефакты ( 5–17 ) со стоянки Усть-Тушама-1.

Среди изделий из камня весьма высока доля орудий (1 837 экз., 6,8 % от всей коллекции каменных артефактов), а удельный вес нуклеусов заметно ниже (299 экз., 1,1 %). Подобное соотношение категорий артефактов однозначно свидетельствует о довольно специфическом использовании территории памятника как места осуществления интенсивной и разнообразной трудовой деятельности (процент сломанных, изношенных и переоформ-

Рис. 2. Изделия из металла ( 1–4 ) и камня ( 5–25 ) со стоянки Усть-Тушама-1.

ленных орудий чрезвычайно высок), где раскалывание принесенных с собой нуклеусов играло подчиненную роль. Выделяются участки памятника, связанные со специализированной трудовой деятельностью. Как правило, они расположены непосредственно на краю террасы. Здесь больше половины орудий – тесла и топоры, предназначавшиеся для деревообработки.

Верхняя часть слоя 1 характеризуется малым количеством изделий из камня. Артефакты имеют аморфный облик. Основная часть набора каменных изделий связана с отложениями средней и нижней частей слоя 1 и слоем 2. Нуклевидные формы представлены плоскостными ядрищами для получения отщепов, призматическими конусовидными и подпризматиче- скими нуклеусами для снятия пластинок и микропластин (рис. 2, 21–25). В нижней части слоя 1 и верхней части слоя 2 содержались остатки культуры бронзового века, где основным типом заготовок для орудий были от-щепы. Прослеживается тенденция увеличения доли пластинчатых форм в нижней части отложений слоя 2, связанного с поздним этапом неолита. Удельный вес пластинчатых форм увеличивается с 11 до 16 %, а количество орудий, изготовленных на пластинах, достигает 19,5 %. Основные типы орудий следующие: разнообразные тесла и тесловидные изделия (в т.ч. из нефрита), топоры с «ушками» усть-илимского типа (6,2 % всех орудий) (рис. 1, 5-10, 12; 2, 13), наконечники стрел и метательных орудий (10,9 %) (рис. 2, 14–20). Высока доля бифасиальных и шлифованных ножей (10,1 %) (рис. 2, 6-12), в т.ч. характерных для бронзового века данной территории бифасиальных ножей трапециевидной формы (рис. 1, 11, 13; 2, 10, 12). Здесь также найден предмет мобильного искусства – миниатюрная рыбка, изготовленная из мягкого поделочного камня (рис. 2, 5).

В отложениях средней части слоя 2 выявлено погребение. Сверху зафиксирована сплошная, овальная в плане кладка из камней среднего и небольшого размера. Под кладкой обнаружено могильное пятно (размеры 0,97×1,50 м). Могильная яма после выборки заполнения имела овальную в плане форму, вытянутую по линии восток-запад. Ориентация обнаруженного костяка – по линии восток-запад. Погребение совершено по обряду трупоположения, с согнутыми в коленях ногами. Костные останки (вероятно, принадлежащие подростку) характеризуются отсутствием черепа и позвоночника. У костей стопы скелета лежали ребра меньшего размера, а под тазом костяка – фрагменты черепа и зубы, принадлежавшие, скорее всего, ребенку. Все это позволяет считать погребение парным. Сохранность костяков плохая, погребальный инвентарь отсутствует. Судя по аналогичным находкам в Среднем Приангарье и стратиграфической позиции погребения, оно датируется бронзовым веком.

Фаунистические костные остатки и фрагменты рогов с памятника Усть-Тушама-1 принадлежат в основном крупным копытным – оленям ( Cervus ). В незначительном количестве встречены кости коровы Bos taurus , представителей группы Ovis-Capra . В слое 3, который является наиболее древним в геологическом отношении, обнаружены остатки крупного полорогого - предположительно, первобытного бизона Bison priscus . В отложениях, помимо жвачных парнокопытных, есть остатки свиньи Sus scrofa . В целом, фауна памятника Усть-Тушама-1 является лесной с вкраплениями лесостепных видов. Количество костей домашних животных незначительно и в основном происходит из верхнего слоя раскопа (определение канд. биол. наук Н.В. Сердюк).

Результатом работ 2012 г. по изучению наиболее информативной части памятника стало выявление стояночных комплексов в широком временном диапазоне: от неолита до средневековья, что дает возможность для реконструкции последовательности развития культур на этом участке долины р. Ангары.