Исследования тонкой структуры спектров когерентного эхо по данным Иркутского радара некогерентного рассеяния

Автор: Бернгардт О.И., Потехин А.П.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 12 т.2, 2008 года.

Бесплатный доступ

Одной из актуальных проблем физики ионосферы является исследование процессов, формирующих неоднородности различных масштабов. Одним из физических механизмов, отвечающих за формирование мелкомасштабных неоднородностей, являются плазменные неустойчивости. Основными видами неустойчивостей в Е-слое ионосферы являются двухпото-ковая и градиентно-дрейфовая. Формируемые ими неоднородности приводят к аномально мощному рассеянию радиосигналов различных длин волн в Е-слое ионосферы, известному как когерентное эхо (КЭ) или радиоаврора. Поэтому одним из широко используемых методов исследования подобных неустойчивостей является метод обратного рассеяния радиоволн. Наиболее интенсивно явление КЭ изучалось в высоких и экваториальных широтах, где достаточно регулярно создаются условия его возникновения. В последнее десятилетие КЭ активно исследуется и в средних широтах, где оно наблюдается менее часто и условия его возникновения менее изучены. В 1998-2006 гг. на Иркутском радаре некогерентного рассеяния (HP) проводились целенаправленные исследования особенностей среднеширотного КЭ, при этом особое внимание уделялось исследованию его когерентных свойств. Было впервые обнаружено, что спектры отдельных реализаций обладают тонкой гребенчатой структурой, которая в результате статистического усреднения формирует хорошо известные одногорбые спектры КЭ. В рамках данных исследований были разработаны оригинальные когерентные методы обработки отдельных реализаций сигналов КЭ, позволившие выяснить особенности неусредненных спектров сигналов КЭ. Для описания этих особенностей была предложена модель спектра неоднородностей, которая представляет собой суперпозицию дискретного набора пространственных гармоник с близкими волновыми числами. Было показано, что подобная модель хорошо описывает экспериментально наблюдаемые характеристики рассеянного сигнала. Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант №07-05-01084 и INTAS-SBRAS, грант № 06-1000013-8823.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103239

IDR: 142103239 | УДК: 550.388

Текст научной статьи Исследования тонкой структуры спектров когерентного эхо по данным Иркутского радара некогерентного рассеяния

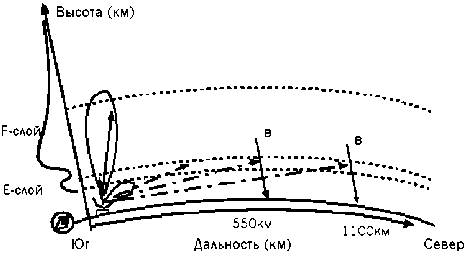

Одним из наиболее информативных методов дистанционной диагностики ионосферной плазмы является метод обратного однократного рассеяния радиоволн. При этом методе исследования излученный радиосигнал рассеивается на неоднородностях среды, и по характеристикам рассеянного сигнала можно определить параметры рассеивающих неоднородностей. Иркутский радар некогерентного рассеяния (НР) [1] – установка, используемая для диагностики ионосферной плазмы методом обратного рассеяния радиоволн в УКВ-диапазоне. Во время геомагнитных возмущений радар, помимо обычных слабых сигналов некогерентного рассеяния, может принимать мощные сигналы обратного рассеяния от неоднородностей Е-слоя ионосферы (когерентное эхо, КЭ). Эти неоднородности вытянуты вдоль магнитного поля Земли и образуются в результате развития неустойчивостей в основном двухпотокового и градиентнодрейфового типа [2]. В средних широтах КЭ наблюдается достаточно редко, поскольку для развития подобных неустойчивостей необходимо существование высокого электрического поля и/или высоких градиентов фоновой электронной концентрации. Такие условия в среднеширотной ионосфере реализуются достаточно редко и связаны обычно с геомагнитными возмущениями. Геометрия экспериментов (рис. 1), проводимых на Иркутском радаре НР такова, что КЭ принимается нижними боковыми лепестками диаграммы направленности, что позволяет одновременно наблюдать его в большом широтном диапазоне (58-63° N).

На Иркутском радаре НР КЭ, как правило, наблюдалось во время мощных геомагнитных бурь 21–26 сентября 1998 г., 13–16 июля 2000 г., 12–18 апреля 2001 г., 16–21 апреля 2002 г., 21–24 мая 2002 г., 30 сентября –11 ноября 2002 г., 27–30 мая 2003 г., 29 октября – 8 ноября 2003 г., 8–13 ноября 2004 г.

Особенности низкочастотных вариаций параметров когерентного эхо

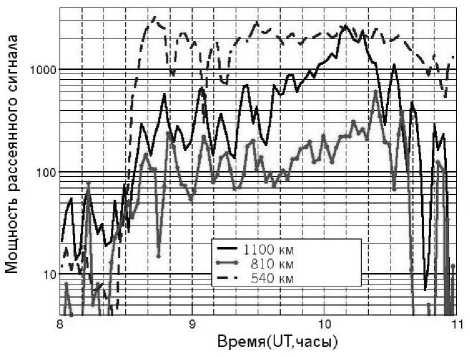

Проблема исследования низкочастотных вариаций параметров КЭ является актуальной и исследуется многими радарами [3]. Особенностью таких вариаций является их высокая корреляция с геомагнитными пульсациями. На рис. 2 приведен пример

Рис . 1. Геометрия эксперимента .

Рис . 2. Низкочастотные вариации мощности сигна лов КЭ на различных дальностях во время эксперимента 25 сентября 1998 г .

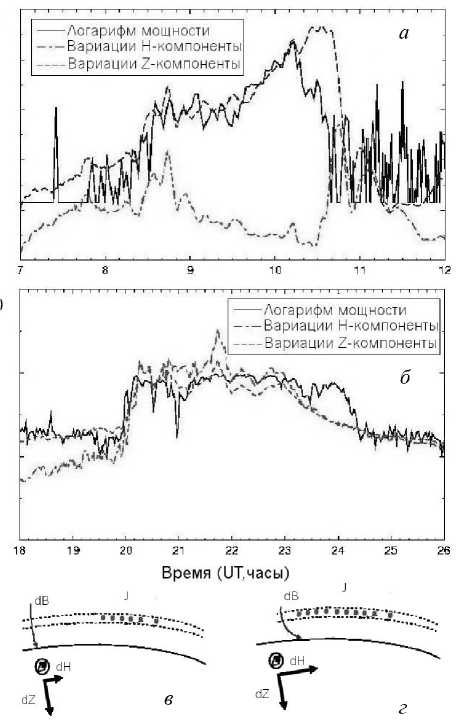

Рис . 3. Корреляция логарифма мощности сигналов КЭ и возмущений магнитного поля Земли , измеренных вбли зи Иркутска : а – эксперимент 25 сентября 1998 г .; б – экс перимент 15 июля 2000 г .; в , г – геометрия возмущений компонент магнитного поля , обусловленных расположе нием токового слоя ( электроджета ), в котором формиру ются неоднородности .

вариаций мощности сигнала в эксперименте 25 сентября 1998 г. на разном удалении от радара. Особенностью данных наблюдений являются практически одновременные колебания мощности в большом диапазоне дальностей (порядка 500 км). В работе [4] было проведено сопоставление с периодами вариаций H -компоненты магнитного поля Земли вблизи Иркутска и показано, что наблюдаемые периоды близки периодам пульсаций Pc6.

Исследование полного хода мощности рассеянного сигнала во время геомагнитных бурь позволило показать, что не только низкочастотные вариации мощности часто коррелируют с возмущениями различных компонент магнитного поля Земли, но это же относится и к общему ходу логарифма мощности рассеянного сигнала (рис. 3, а , б ). Одним из возможных объяснений наблюдаемой корреляции является предположение о пропорциональности логарифма мощности рассеянного сигнала и величины тока в области рассеяния [5]. Аналогичная корреляция, но не с током, а с электрическим полем в области рассеяния была показана в [6].

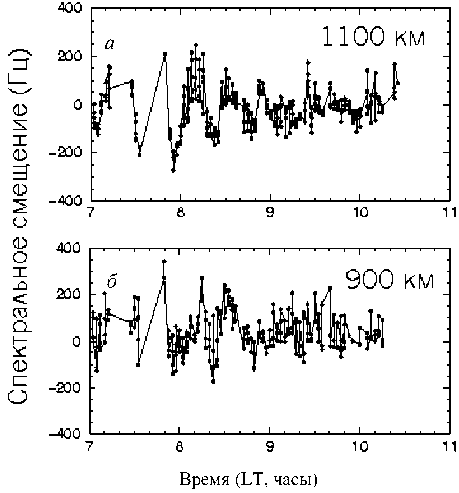

В результате наблюдений на Иркутском радаре НР обнаружены доплеровские вариации спектров КЭ. На рис. 4 приведен пример квазипериодических вариаций центральной частоты спектров КЭ на двух различных дальностях. В работе [7] показано, что данные вариации коррелируют и с вариациями магнитного поля, что позволило сделать вывод о корреляции спектрального смещения со скоростями перемещения области рассеяния.

Рис . 4. Наблюдения квазипериодических вариаций центральной частоты спектров КЭ во время эксперимента 15, 16 июля 2000 г . на дальности 1100 км ( а ) и 900 км ( б ).

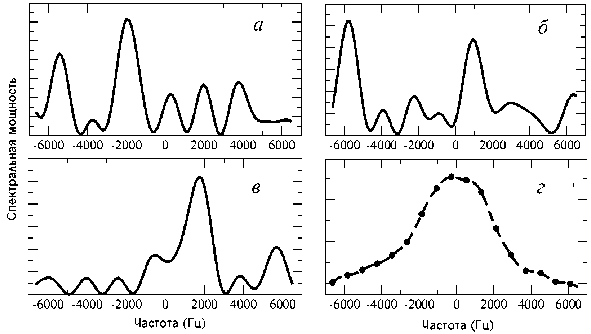

Рис . 5. Спектральная мощность отдельных реализаций ( а – в ) и спектральная мощность , усредненная по 1000 реализаций ( г ).

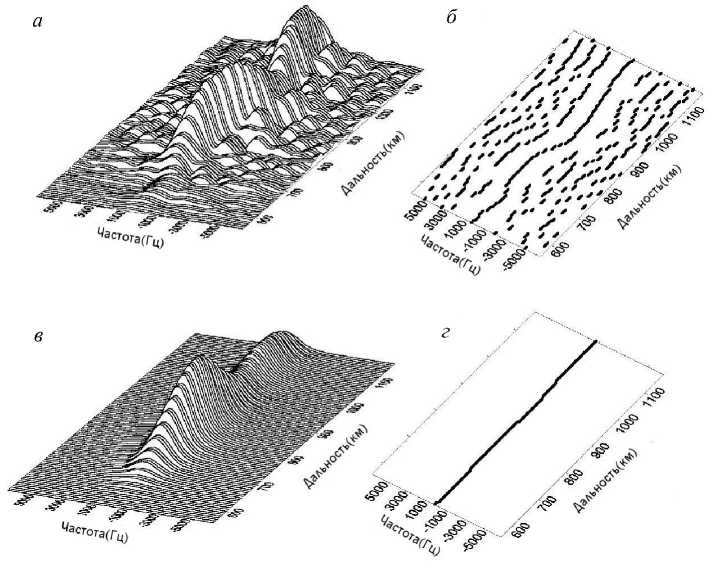

Рис . 6. Форма спектров отдельной реализации ( а , б ) и усредненного спектра ( в , г ) как функции частоты и радиолока ционной дальности ; а , в – спектральная мощность как функция частоты и дальности , б , г – положения максимумов спек тральной мощности .

Таким образом, было показано, что форма спектров КЭ определяется не только фазовыми скоростями плазменных волн, но и скоростями перемещения области рассеяния.

Особенности тонкой структуры спектров сигналов когерентного эхо

Традиционно при исследованиях ионосферной плазмы изучаются лишь среднеквадратичные характеристики рассеянного сигнала – спектральная мощность и мощность рассеянного сигнала, полученные усреднением по достаточно большому количеству последовательных сеансов зондирования (реализаций) [8]. В настоящее время существуют общепринятые теории, связывающие среднеквадратичные характеристики сигналов с параметрами ионосферной плазмы [9–13]. Средняя спектральная мощность КЭ, как правило, представляет собой одногорбую функцию, обычно симметричную и с одним максимумом.

Нами был исследован вид спектров отдельных реализаций до их усреднения [14]. На рис. 5, а – в приведены три последовательные реализации спектров (их амплитуда), из которых формировался средний спектр мощности. На рис. 5, г приведена форма среднего спектра мощности рассеянного сигнала, усредненного по 1000 реализаций. Видно, что спектр отдельной реализации обладает ярко выраженной гребенчатой структурой и может быть представлен как суперпозиция отдельных гребней – пикообразных функций.

На рис. 6 показаны форма неусредненного спектра сигнала КЭ и положения максимумов. Видно, что положение отдельного пика обладает определенной преемственностью внутри одной реализации и формирует «трек» на диаграмме частота–дальность.

Видно также, что в усредненной спектральной мощности подобная тонкая структура уже не проявляется.

Для изучения тонкой структуры отдельных реализаций спектров сигналов КЭ была предложена модель [14], основанная на формулах для спектров отдельных реализаций сигналов обратного рассеяния [15] и на известных моделях описания неоднородностей ионосферной плазмы [9, 10]. Модель представляет собой суперпозицию сигналов, рассеянных на дискретном наборе пространственных гармоник с близкими волновыми числами, значения которых определяются условиями Вульфа–Брэгга [15].

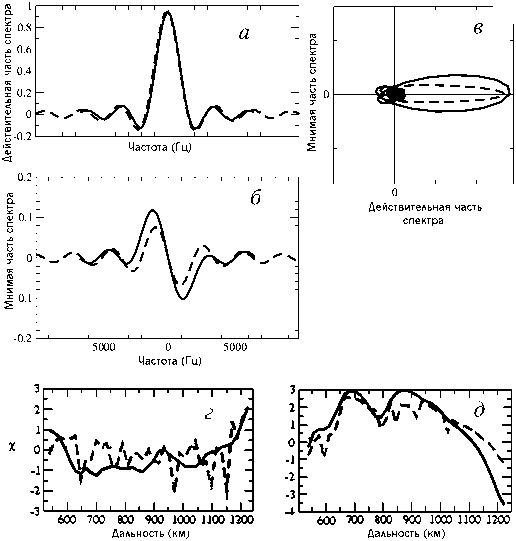

На основе этой модели разработан метод анализа одиночного пика, форма которого в первом приближении определяется формой зондирующего сигнала и приемного окна, а также их линейными искажениями. На рис. 7 приведены действительная и мнимая части отдельной спектральной линии, а также соответствующая фазовая диаграмма. Мнимая часть обусловлена искажениями сигнала и количественно определяется относительной шириной лепестка фазовой диаграммы – параметром χ .

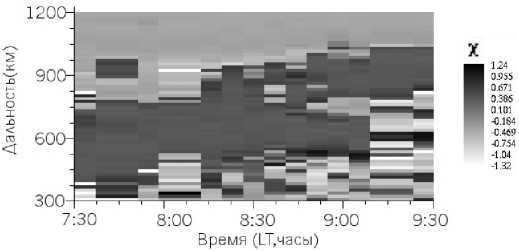

На рис. 8 приведено поведение параметра асимметрии χ во время эксперимента 15, 16 июля 2000 г. Видно, что введенный нами параметр асимметрии отдельного пика в тонкой структуре рассеянного сигнала обладает преемственностью во времени и может быть использован как дополнительный параметр для описания характеристик тонкой структуры спектров сигналов КЭ. Видно, в частности, что в эксперименте 15, 16 июля 2000 г. он обычно принимал свое минимальное значение вблизи средних дальностей 800 км с увеличением значения на границах (550 и 1100 км).

Рис . 7. Фазовая структура отдельного пика ( а – в ) и ее зависимость от радиолокационной дальности ( г , д ); а – действительная составляющая спектра , б – мнимая со ставляющая спектра , в – фазовая диаграмма ( зависимость мнимой части спектра от действительной ). Сплошной линией показаны результаты эксперимента , штриховой – результаты моделирования .

Рис . 8. Поведение асимметрии тонкой структуры спек тров в течение эксперимента 15, 16 июля 2000 г . как функция времени и дальности .

Заключение

На основе данных Иркутского радара НР получены количественные характеристики особенностей среднеширотного КЭ.

Исследование полного хода мощности рассеянного сигнала во время геомагнитных бурь позволило показать, что не только низкочастотные вариации мощности коррелируют с возмущениями различных компонент магнитного поля Земли, но это часто относится и к общему ходу логарифма мощности рассеянного сигнала. Одним из возможных объяснений наблюдаемой корреляции является предположение о пропорциональности логарифма мощности рассеянного сигнала и величины тока в области рассеяния.

В результате наблюдений на Иркутском радаре НР обнаружены доплеровские вариации спектров КЭ и показано, что форма спектров КЭ определяется не только фазовыми скоростями плазменных волн, но и скоростями перемещения области рассеяния.

В рамках данных исследований были разработаны оригинальные когерентные методы обработки отдельных реализаций сигналов КЭ, позволившие выяснить особенности их неусредненных спектров.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант №0705-01084 и INTAS-SBRAS, грант № 06-1000013-8823.